Au tout dernier moment, je m’étais décidé. J’avais hésité une partie de la journée en raison de mon goût modéré pour ce genre de cérémonie. Et aussi, parce que cette crémation risquait d’attirer des personnalités du monde des Lettres dont la présence m’eut parue autant incongrue que déplacée. Mais un sentiment de coupable curiosité, et l’impression d’abord vague, puis se précisant, de penser que l’ami disparu aurait néanmoins souhaité ma présence pour que, le cas échéant, je puisse en témoigner, l’avait finalement emporté. Mais témoigner de quoi ? Je n’en savais trop rien. Il me fallait le vérifier sur place.

J’arrivai au cimetière du Père-Lachaise alors que la cérémonie s’achevait. J’aperçus quelques figures connues, mais nullement les deux-trois écrivains que j’eusse volontiers souffletés. M’était auparavant revenu dans le métro, le propos de l’une de mes connaissances, proche du surréalisme, encore lycéen en 1966 lors de l’enterrement d’André Breton : lui et ses amis, sur la foi d’une rumeur selon laquelle Aragon envisageait de se rendre aux obsèques de Breton, attendaient de pied ferme le chantre du Guépéou pour lui administrer un traitement comparable à celui rendu célèbre par les surréalistes de 1924 à l’égard d’Anatole France (le dénommé Louis Aragon, pour qui l’ignorerait, ayant signé dans une brochure collective intitulée Un cadavre, le texte Avez-vous déjà giflé un mort ?).

À vrai dire, Justin Kauff avait-il été ce qu’on appelle un ami ? J’étais resté sur l’impression mitigée de notre dernière rencontre, trois mois plus tôt. Certes Justin m’avait ce jour-là confié un secret dont je pensais être le seul dépositaire. La preuve en quelque sorte que sa confiance prenait une tournure que j’étais loin de soupçonner lors de nos rencontres précédentes. D’ailleurs, sur le moment, je m’étais demandé si j’étais le mieux placé pour mériter pareille confiance. Pourquoi Justin Kauff me faisait-il une telle confidence ? D’autres, me semblait-il, parmi ses relations, n’étaient-ils pas davantage légitimes pour la recevoir ? En même temps, je réalisais que j’avais sous-estimé la solitude de Justin. Tous les amis plus ou moins célèbres que je lui connaissais étaient décédés. Sans être un vieillard Justin appartenait à un autre monde. Le nôtre, si je puis dire, ne représentait plus grand chose à ses yeux. Cela ne l’empêchait pas de commenter le monde tel qu’il va sur un mode caustique. En tout cas, son ironie souriante le protégeait contre ce désenchantement dont ma génération devenait prodigue. Pourtant, pour y revenir, y repensant par la suite, ce qui m’était d’abord apparu comme une marque de confiance me paraissait moins frappé du sceau de l’évidence. Justin, en l’occurrence, ne se servait-il pas de ma personne pour se livrer à l’une de ces expériences dont il avait été autrefois le témoin privilégié, sinon l’investigateur ? Ne m’enrôlait-il pas dans un projet dont la finalité malgré tout m’échappait, quand bien même seraient tenus à ma disposition les documents susceptible de rendre ce projet on ne peut plus concret ? Tout cela, pour résumer, s’apparentait à un jeu pervers. Et s’il en était ainsi, je ne pensais pas pouvoir disposer de toutes les cartes. Pourtant, il me suffisait d’effectuer les démarches auxquelles j’étais convié pour le vérifier. Mais cela restait cependant problématique, et pouvait faire partie du dispositif. La santé de Justin s’étant ensuite rapidement dégradée, je n’avais pas eu l’occasion de le revoir pour lui poser les deux-trois questions qui me trottaient dans la tête depuis la lecture du dossier communiqué trois mois plus tôt.

L’annonce du décès de Justin Kauff m’avait surpris. Tout en se sachant condamné, Justin évoquait sa « grave maladie » avec un certain détachement ironique. D’ailleurs, il ne m’avait pas caché qu’il envisageait de mettre fin à ses jours dès lors que ses souffrances deviendraient intolérables. Pourtant, lors de notre dernière rencontre, j’avais trouvé Justin moins fatigué que précédemment. Il est vrai que dans ce genre de maladie les périodes de rémission, voire d’amélioration, peuvent être observées chez certains sujets. Enfin, ma pensée revenait presque obsessionnellement aux propos que Justin m’avait tenus le 23 février, jour de la saint Lazare !

Ce jour-là donc, Justin Kauff me raconta une histoire que j’aurais pu croire inventée d’un bout à l’autre chez tout autre interlocuteur. Une histoire de revenant sur laquelle venait se greffer le projet d’une vengeance. Justin n’était pas certain que le personnage évoqué veuille véritablement se venger, mais il lui semblait nécessaire que « l’honneur » (un mot pourtant habituellement absent du vocabulaire de Julien Kauff) dudit survivant lui soit rendu d’une façon ou d’une autre : soit de manière violente, soit depuis une procédure dont la mise en oeuvre se présentait encore à l’état d’hypothèse pour Justin. C’était là, à l’entendre, que je pouvais jouer un rôle dans cette histoire, du moins dans le prolongement de celle-ci. Justin disait faire appel à mes « compétences particulières » : j’étais, selon lui, la personne la plus qualifiée pour comprendre la portée de ce projet, ainsi que ses tenants et aboutissants. Trop surpris par la proposition qui m’était faite, je ne sus que répondre sur le moment. D’autant plus que le caractère invraisemblable de l’histoire que Justin venait de me raconter faisait écran, pour ainsi dire. J’étais d’abord enclin à demander à mon interlocuteur de préciser les raisons qui l’avaient conduit à s’intéresser au cas de Richard Crussol.

D’une certaine façon, Justin n’avait pas tort d’affirmer que je pouvais lui être utile dans ce cas précis. À condition de prendre au sérieux une proposition que d’aucuns pouvaient considérer délirante, ou le fruit d’une imagination perverse. C’est bien parce que je prenais malgré tout au sérieux l’histoire racontée par Justin Kauff qu’il me fallait reprendre dans le détail le dossier communiqué trois mois plus tôt. Je constatai, non sans un certain malaise, que seule l’annonce de son décès m’incitait à le relire avec plus d’attention. D’une fiche à l’autre, je retrouvais l’écho de quelques unes de nos discussions. Sachant que je les avais en partie alimentées en écrivant deux ans plus tôt un conte philosophique qui s’en prenait de manière humoristique au système médiatique. Un manuscrit que Justin m’avait encouragé à publier en me conseillant de m’adresser à des petits éditeurs suffisamment indépendants pour ne pas trop se formaliser des retours d’une certaine « critique ». Ce petit livre était effectivement paru, mais les gazettes n’en avaient pas parlé, à une exception près (dans la presse régionale). Justin le mettait sur le compte de la faible notoriété de l’éditeur, et plus encore, d’un récent changement de stratégie dans le monde des médias : tout ouvrage les remettant en cause, de surcroît écrit par un quasi inconnu, devait être maintenant passé sous silence. Je n’étais qu’à moitié convaincu par cette explication. Enfin, ayant autre chose sur le feu, je cessais de lui accorder de l’importance.

Je connaissais Justin Kauff depuis dix ans déjà. J’avais à l’époque publié dans une revue des extraits d’un récit qui me tenait particulièrement à coeur. Ce manuscrit intitulé Expédients avait auparavant été refusé par une dizaine d’éditeurs. Ces refus s’étalaient sur plusieurs années car j’avais réécrit Expédients plusieurs fois, du moins en partie. Un peu accablé par ces refus, j’avais finalement confié quelques bonnes feuilles de ce manuscrit à une revue ayant précédemment publié quelques uns de mes poèmes. C’est à ce moment-là que Justin Kauff m’avait écrit pour me dire tout le bien qu’il pensait de ces pages. Agréablement surpris qu’un écrivain comme Kauff – peu connu, mais très apprécié d’un petit public exigeant – aimait ces extraits, je le remerciais en glissant ma lettre dans une grande enveloppe contenant la totalité du manuscrit. Il m’importait également de répondre à deux remarques critiques que Justin Kauff m’avait adressées. Nous nous étions rencontrés peu de temps après dans un bistrot. D’ailleurs, nos rencontres eurent par la suite lieu uniquement dans des cafés parisiens, chaque fois différents : Justin mettait un point d’honneur à « ne jamais remettre les pieds chez le même limonadier ». Cela m’avait dans un premier temps intrigué, puis je m’y étais habitué sans plus de formalité. Un homme aussi singulier que Justin Kauff se dispensait de donner des explications sur l’une ou l’autre de ces attitudes que le commun des mortels attribue pour le mieux à des bizarreries.

Cinq ans plus tard, dans le prolongement d’une discussion sur Sade dont Justin était l’un des meilleurs connaisseurs en France, mon interlocuteur proposa que nous nous rendions sur le lieu même où Sade avait désiré par voie testamentaire être enterré. Comme nous n’étions ni lui ni moi motorisés, il nous fallait pour rallier le lieu en question (une ferme du nom de la Madeleine, jadis la propriété du divin marquis) marcher depuis la gare de Gazeran pendant six kilomètres, puis parcourir toujours à pied les cinq kilomètres séparant ladite ferme de la gare d’Épernon. Je demandai à Justin si Denise, mon amie de l’époque, pouvait se joindre à nous. Contrairement à ce que j’avais d’abord subodoré, Justin n’y voyait aucun inconvénient. Bien au contraire, durant cet après midi ensoleillé de fin d’octobre, cet homme affable et courtois y ajouta un souci pédagogique à l’adresse de Denise, qui s’agissant d’un auteur du tonneau de Sade, s’apparentait à une gageure. Devant la Madeleine, notre guide nous indiqua précisément le lieu, situé dans des fourrés à proximité de la ferme, où Sade avait demandé que l’on creuse une fosse pour y jeter son corps. Justin nous lut avec la solennité voulue le fameux Testament de Donatien-Alphonse de Sade. J’avoue que j’éprouvai un frisson quand l’entendis ces mots, admirables, à travers lesquels Sade se flattait de penser que sa mémoire disparaîtrait « un jour de celle des hommes ».

La même journée, cela me revient, Justin Kauff, qui ferraillait depuis des décennies contre les folliculaires qui faisaient de Sade un monstre, un bourreau, ou un précurseur du fascisme, et plus récemment qui l’accusaient d’être l’un des pères fondateurs du libéralisme le plus sauvage (ne venait-on pas d’apprendre que le divin marquis aurait même anticipé, vers la fin du 18e siècle, « toutes les implications morales et culturelles de l’hypothèse capitaliste », ce qui nous avait bien diverti tous les deux) ; ce jour-là donc, Justin nous informa qu’un philosophe dont il préférait taire le nom, envisageait d’écrire un pamphlet contre Sade. J’avais depuis longtemps oublié ce qui pouvait passer pour une information erronée, jusqu’au jour, une semaine avant la mort de Justin précisément, la presse se faisait l’écho de cette publication à venir.

Lors des rencontres bistrotières qui s’ensuivirent, Justin ne me demanda pas des nouvelles de Denise. Cela lui ressemblait. En une occasion cependant, il évoqua notre promenade automnale en la comparant à une autre, beaucoup plus ancienne, effectuée également entre Gazeran et Épernon en compagnie d’un autre couple. Tous trois avaient été alors confrontés à des éléments déchaînés : la pluie ne cessant pratiquement tandis qu’un vent violent balayait le plateau. Cette différence de traitement climatique ne lui inspirait aucun commentaire particulier. Sinon que la jeune épouse de cet ami avait pris froid ce jour-là, et dut s’aliter de retour chez eux pendant plusieurs jours. Puis, Justin était passé à un tout autre sujet.

J’avais cherché à joindre Justin Kauff, ces derniers mois, en deux occasions. La première fois, au téléphone, Justin déclinait mon invitation à venir boire un verre dans un café de la place Maubert. J’avais, sur ses conseils, lu les Écrits de Laure et lui proposai que nous en reparlions. Justin se disait fatigué et préférait remettre à plus tard cette rencontre. Je l’avais trouvé distant, et peu désireux de poursuivre cet échange téléphonique. Un mois plus tard, toujours sans réponse, je le rappelai. Une voix féminine me répondit que monsieur Kauff se reposait. M’inquiétant de la santé de mon ami, la femme me rassura : Justin se remettait juste d’un épisode maladif qui l’avait contraint à garder la chambre depuis deux semaines. Son état s’était amélioré ces derniers jours. D’ailleurs, il comptait se rendre le mois prochain à Bermont, dans les Ardennes, comme tous les ans à la même époque. J’ignorais tout de ces séjours ardennais ! Je laissais là mon interlocutrice en lui demandant de bien vouloir informer Justin de mon appel téléphonique.

J’avais sans doute eu tort, précédemment au téléphone, de poser à Justin une question sur Richard Crussol qui, je réalisais maintenant, l’avait certainement irrité.

– Nous en reparlerons plus tard, m’avait-il répondu.

Et il ajoutait, plutôt sèchement :

– Enfin vous avez en main tous les éléments qui vous permettraient d’y répondre. Je ne vois pas ce que je pourrais vous apprendre.

Je n’avais pourtant pas relu le dossier transmis plus d’un mois plus tôt par Justin. Seule l’annonce de son décès… mais je l’ai déjà évoqué. Le dossier refermé, voulant prendre des notes, je restais dans l’expectative : qu’attendait donc Justin de moi en définitive ? Je savais qu’il me faudrait rencontrer tôt ou tard ce Richard Crussol. Ou du moins le personnage que Justin disait être Crussol. Cependant je n’avais pas vraiment de certitude, doutant par moments de son existence. S’il s’agissait d’un canular, j’étais bien le seul et unique dindon de la farce. En même temps, j’imaginais difficilement quelqu’un comme Justin Kauff se livrer à ce genre de mystification. Car pareille éventualité me paraissait encore plus invraisemblable qu’un Richard Crussol revenu vivant du royaume des morts.

Lors de notre ultime rencontre, gardant pour moi mon sentiment d’incrédulité, je m’étais contenté d’interroger Justin sur le bien-fondé d’une vengeance qui m’apparaissait disproportionnée en regard des raisons pour lesquelles Richard Crussol pouvait légitimement demander des comptes à d’aucuns. Justin ne m’avait d’ailleurs pas contredit. Bien entendu, il comprenait mes réticences. Lui même s’était interrogé pareillement avant de se faire une opinion. Mais celle-ci à l’entendre lui paraissait fondée. D’où ce dossier qui, me le remettant alors en main, me convaincrait mieux qu’un long discours. Après un moment de silence il me demanda :

– Avez-vous lu Le comte de Monte-Cristo ?

Bien sûr, j’avais lu le célèbre roman d’Alexandre Dumas, mais cette lecture remontait à mes douze ou treize ans. Cependant, contrairement à d’autres lectures de jeunesse, je me souvenais bien de l’intrigue et des personnages du roman. Ma mémoire, je le relevai, ayant été l’année précédente rafraichie par une adaptation cinématographique datant des années trente. Un film plutôt médiocre qui, autant que je pouvais le vérifier, restait néanmoins fidèle à l’oeuvre de Dumas. J’avais très certainement lu Le Comte de Monte-Cristo dans une édition destinée à la jeunesse, donc expurgée. Justin m’avait alors conseillé de relire ce gros roman dans l’édition Bouquins : maints détails étant susceptibles de remettre en perspective le projet juste ébauché par mon interlocuteur. Cela aiguisait ma curiosité, mais je pensais avoir suffisamment le récit de Dumas en mémoire pour du moins comparer les situations respectives d’Edmond Dantès et de Richard Crussol. Le héros de Dumas s’était retrouvé emprisonné à vie dans un cachot du château d’If, tandis que Crussol n’avait fait l’objet que d’un lynchage médiatique. Il me paraissait difficile de mettre sur le même plan ce qui relevait d’un côté de l’arbitraire le plus absolu, et de l’autre d’un règlement de comptes de nature littéraire.

Justin ne le discutait pas. Pourtant, poursuivit-il, il y a dans ces deux cas de figure un point commun d’importance : tous deux passent pour mort. C’est l’essentiel, insistait Justin, sinon cette vengeance n’aurait pas le caractère exemplaire du roman de Dumas. Et puis, ajouta-t-il, je ne me serais pas intéressé pareillement à Crussol si sa situation, de ce point de vue-là, ne m’avait évoquée celle de Dantès.

– Et Mercédès, objectais-je, avez-vous un équivalent avec Crussol ?

Justin sourit. Il ne pouvait que me donner raison. Il n’y avait pas de Mercédès qu’il sache dans la vie de Crussol. À moins, poursuivit-il toujours souriant, de penser que lui, Justin Kauff, représentait quelque substitut de Mercédès.

– Disons que je me situe quelque part entre l’abbé Farias et Mercédès.

Je ne savais pas si Justin plaisantait, ou si son esprit acéré l’entraînait à émettre l’une de ces propositions paradoxales indéfectiblement liées aux récits, ou essais, de l’écrivain Justin Kauff, comme signature en quelque sorte de sa singularité. Auparavant, avant cet échange sur Le Comte de Monte-Christo, j’avais écouté attentivement Justin, n’en croyant pas mes oreilles, sans pourtant l’interrompre. J’étais partagé entre l’incrédulité et un sentiment difficilement explicable où se mêlaient l’hébétude, l’excitation et une certaine gratitude. J’en viens à ce récit.

Justin s’était surtout intéressé à Richard Crussol le jour où l’on rendait publique la dernière lettre de l’écrivain, dans laquelle celui-ci disait vouloir en finir avec la vie. On admettait comme très probable, cette « lettre ouverte » justement, que Crussol s’était ensuite suicidé en se jetant quelque part en mer dans la baie de Saint-Brieuc. Cependant, on n’avait jamais retrouvé le corps de l’écrivain. Les recherches, rendues difficiles en raison du mauvais temps, avaient d’ailleurs été interrompues au bout de quelques jours. L’insuccès de ces recherches pouvait s’expliquer pour des raisons dont la presse se fit l’écho. Pourtant, les examinant les unes après les autres, un esprit méthodique comme Justin Kauff, de formation scientifique, pouvait difficilement s’en satisfaire. Six jours après la disparition de Richard Crussol un journaliste littéraire exhumait une page de l’un des romans de l’écrivain. Dans cet extrait, l’un des personnages mettait fin à ses jours : il avait auparavant fait part de son intention de se donner la mort en indiquant précisément dans le dernier feuillet de son journal intime, découvert après sa disparition, comment il comptait procéder. Ce personnage s’était embarqué seul à bord d’un petit bateau que l’on retrouvait le lendemain fracassé contre les rochers. Le roman ne mentionnait pas qu’un corps ensuite avait été retrouvé. « Mais c’est bien sûr ! », s’exclamèrent les échotiers et leurs lecteurs. Une explication tellement évidente que la poursuite de l’enquête ne présentait plus d’intérêt. Cela arrangeait les enquêteurs, toujours bredouilles, qui arrêtèrent rapidement leurs recherches, malgré le beau temps revenu. Ceci de surcroît arrangeait tout le monde.

Justin Kauff, j’y reviens, avait été intrigué par le contenu de la lettre laissée par Richard Crussol avant sa disparition. Il lui semblait que chaque terme de ce courrier posthume devait être pesé et repesé dès lors qu’il provenait de Richard Crussol, un écrivain d’une précision maniaque, tatillon dans le choix des mots. Le « disparaître à jamais », par exemple, n’évoquait pas nécessairement l’idée de se donner la mort. On avait un peu trop vite conclu à un suicide en ne prenant pas suffisamment cette expression au pied de la lettre. Justin lu alors attentivement l’oeuvre romanesque de Crussol qu’il ignorait, ne connaissant que les essais de l’écrivain. Ces lectures confortèrent son hypothèse. Justin n’avait pas été sans remarquer que les propos, tenus par l’un ou l’autre des personnages de ces romans, prenaient parfois une double signification dans des situations bien précises. Dans l’un de ses essais, également, Crussol mettait en parallèle des textes d’auteurs différents et plusieurs opéras de Wagner. Il défendait l’idée que les premiers possédaient une structure à caractère musical permettant de distinguer des strates conscientes et inconscientes dans le travail littéraire. Cela pouvait s’apparenter au processus de « la musique révèle l’inconscient du texte » à l’oeuvre dans les meilleurs opéras de Wagner. Même si cette démonstration avait à l’époque plus séduit que véritablement convaincu Justin Kauff, en revanche, cette façon de procéder pouvait s’avérer féconde pour analyser l’oeuvre littéraire de Richard Crussol.

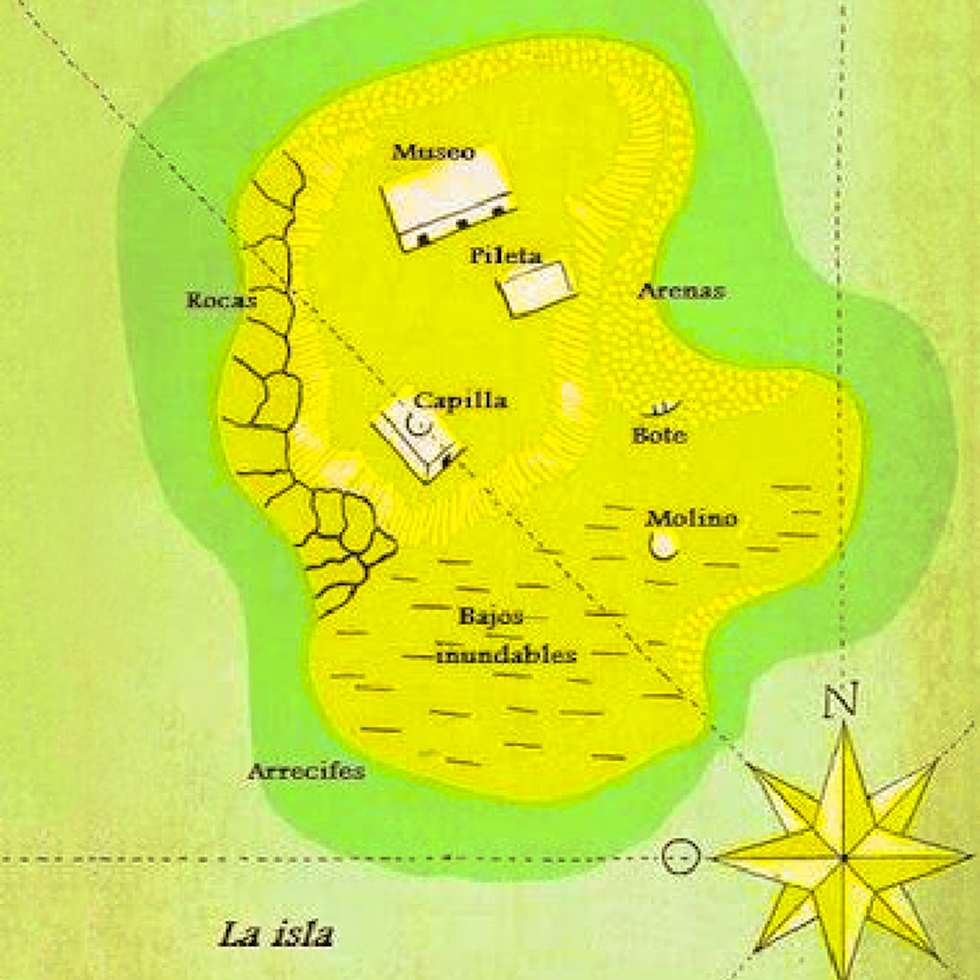

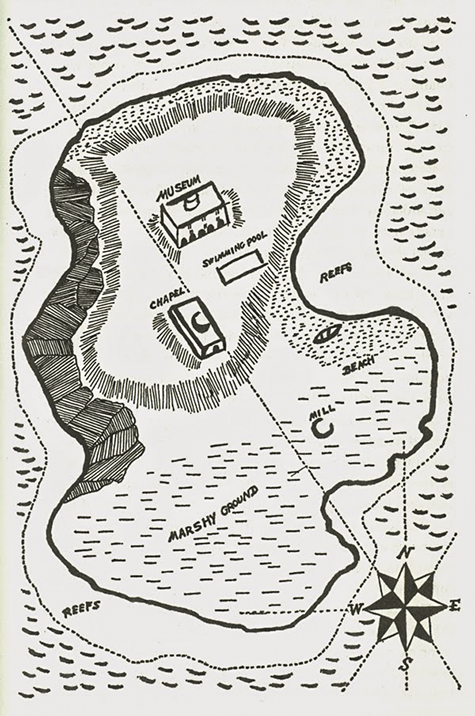

Justin n’était pas ensuite entré dans les détails de l’enquête qui lui avait permis de retrouver la trace de Crussol. Douze ans s’étaient écoulés quand le premier, qui n’avait évidemment pas consacré tout ce temps à ces recherches, débarqua un beau jour dans l’île où vivait le second.

– Quelle île, avais-je demandé ?

Curieusement Justin avait eu alors un geste d’impatience.

– Pour l’instant cela n’a pas d’importance. Nous en reparlerons plus tard.

Certains concours de circonstances avaient opportunément orienté notre enquêteur dans la bonne direction. Sur place, il ne lui avait pas été difficile de retrouver l’écrivain disparu en raison du petit nombre d’européens qui résidaient dans cette île. Crussol vivait, comme il fallait s’y attendre, sous une fausse identité. Alors que la personne identifiée comme étant Richard Crussol sortait de son domicile, Justin crut s’être trompé sur toute la ligne. L’individu qui venait à lui ne ressemblait pas à celui des photographies publiées par la presse après la « mort » de l’écrivain : ce dernier arborait alors une barbe bien fournie et des cheveux longs, tandis que ce quidam affublé de grosses lunettes d’écaille se présentait le crâne rasé et le menton glabre. Mais après tout, on pouvait s’attendre à des modifications de ce genre dans l’apparence physique de l’intéressé. Justin fut surtout troublé par l’expression du regard de l’homme : ce n’était pas celle de Richard Crussol revu, une semaine plus tôt, dans une émission littéraire télévisée archivée par l’INA.

Pris de court, hésitant, Justin n’avait pas interpelé l’individu. Le lendemain, il se rendit dans le café où le dénommé Francis Basiaux venait boire un verre chaque fin d’après midi. Sous un prétexte quelconque, il s’adressa à lui, puis entama une discussion avec l’homme aux grosses lunettes. Il s’agissait bien de Richard Crussol : un examen attentif et le son de la voix de son interlocuteur ne lui permettait plus d’en douter.

– Vous êtes Richard Crussol ? Ne me dites pas le contraire. L’endroit est un peu trop bruyant. Je vous propose de poursuivre cette conversation ailleurs : au bar de mon hôtel, par exemple.

L’homme le regarda comme s’il ne l’avait pas vraiment dévisagé. Étrangement, il ne semblait pas trop surpris. Il se contenta de demander :

– Qui êtes vous ?

Justin voulait bien s’expliquer, mais pas dans ce café bondé et enfumé, où il fallait élever la voix pour se faire comprendre. L’homme haussa les épaules, et lui proposa de poursuivre cette discussion à son domicile.

Crussol vivait avec une jeune femme, une indigène. Il lui dit deux trois mots en créole. La femme s’éclipsa, non sans jeter un regard interrogateur sur Justin. Ce dernier déclina son identité, puis entreprit de raconter succinctement les péripéties qui l’avaient conduit à retrouver la trace de Richard Crussol. Il terminait ce récit quand la jeune femme, que l’on entendait dans la pièce voisine répondre au téléphone, vint dire quelques mots à l’oreille de son compagnon.

– Je dois partir. Demain je ne travaille pas. Je passerai en début de matinée à votre hôtel.

Le lendemain, puis le surlendemain, Justin exposa son projet. C’est à dire celui dont il proposait que son interlocuteur s’empara. Mais Crussol répondait ne plus vouloir s’intéresser à ce qui représentait une dizaine d’années plus tôt l’essentiel d’une vie consacrée à l’écriture, sinon à une carrière littéraire. D’ailleurs, il n’écrivait plus. Pourtant, Justin le questionnant, Crussol reconnut qu’il tenait de temps à autre un journal. Le relevé de quelques-uns des épisodes d’une vie quotidienne qui ne présentait aucun intérêt littéraire.

Justin Kauff avait pris congé de Richard Crussol sans véritable certitude. Celui-ci ne désirait pas revenir dans un monde qui se situait maintenant à des années lumières de l’existence simple et routinière qu’il partageait avec son amie. Une vie certes misérable selon des critères matériels, mais n’étaient-ce pas la simplicité, la monotonie même de cette nouvelle existence qui l’avaient sauvé en quelque sorte ? Cependant, d’une discussion à l’autre, Justin n’avait pas été sans remarquer que Crussol posait plus volontiers des questions sur des sujets dont il disait ne plus accorder d’importance lors de leur première rencontre.

– J’avais l’impression, mon cher Gilles, que Crussol sortait peu à peu de son hibernation. Mais le temps pressait, et je devais impérativement retrouver la douce France.

Tous deux avaient ensuite correspondu. Justin ne manquait pas de revenir régulièrement sur le projet exposé précédemment devant Crussol, en s’efforçant de trouver des arguments susceptibles de convaincre son correspondant. Deux ans s’étaient écoulés quand Justin Kauff reçut une lettre dans laquelle Richard Crussol lui annonçait son intention de revenir dans la mère patrie. Mon ami lui adressa le billet d’avion convenu ainsi qu’une petite somme d’argent. Ce revirement plutôt surprenant s’expliquait, selon Crussol, par le fait que la jeune femme qui partageait sa vie venait de le quitter. Entre temps, Justin lui avait trouvé un emploi de gardien de nuit, et mettait à sa disposition une chambre de bonne à Levallois-Perret, habituellement destinée aux amis provinciaux de passage à Paris.

Le retour de Richard Crussol remontait à un an et demi déjà. C’est ici que Justin m’exposa la nature du projet vaguement évoqué durant son récit. À partir du moment où ses jours étaient comptés, Justin venait d’en avoir la confirmation par son médecin traitant, mon ami ne pouvait plus garder par-devers lui ce secret. Et j’étais à ses yeux la seule personne parmi ses connaissances capable de « poursuivre l’oeuvre engagée ». Bien évidemment, il en informerait Richard Crussol. J’étais trop abasourdi par ce que Justin me raconta ensuite pour intervenir. Mais, j’ai déjà précisé la nature de mes réticences devant l’exposition par Justin Kauff de ce qu’il faut bien appeler une vengeance.

En même temps, me revenaient quelques uns des épisodes de cette fameuse « affaire Richard Crussol » qui avait défrayé la chronique littéraire, voire au-delà, dix-huit ans plus tôt. J’étais alors absent de France, mais j’avais eu l’occasion, lors de mon retour, de prendre connaissance du détail de cette « affaire », quasiment terminée, à travers les nombreuses coupures de presse communiquées par l’un de mes amis. J’avais auparavant lu trois ouvrages de Crussol : deux romans et un essai publié deux ans plus tôt (qui lui valait depuis de solides inimitiés dans le monde du journalisme et des médias). Richard Crussol, durant mon absence de France, avait donc publié un roman ainsi qu’un ouvrage traitant de l’art. J’étais bien loin d’imaginer, apprenant juste avant mon départ qu’un roman de Crussol devait paraître, que cette publication aurait de telles répercussions.

Lors de mon retour du Portugal, dînant chez des amis, ceux-ci m’informèrent de l’existence de cette « affaire Richard Crussol ». Le lendemain, je téléphonai à Gérard P…, qui connaissait bien l’oeuvre de l’écrivain. Dans la semaine, il me transmettait le volumineux dossier constitué depuis deux mois sur « l’affaire Richard Crussol ». Je constatai non sans surprise qu’elle avait eu une importance inversement proportionnelle à la notoriété de Crussol, un écrivain inconnu du grand public. Entre temps, j’avais lu le roman incriminé. Il avait pour ainsi dire mobilisé une bonne partie du journalisme littéraire, voire de l’intelligentsia, à travers ce qui m’apparaissait, au vu des coupures de presse, relever d’un lynchage médiatique. J’avoue que j’avais parfois ressenti un certain malaise lors de la lecture de ce roman. Il est vrai que Délivrez-nous des ténèbres ! comportait des passages qui risquaient d’indisposer de nombreux lecteurs. Dans quelle mesure Crussol n’avait-il pas été fasciné par quelques-uns des personnages du roman avec lesquels, même sans connaître toute l’oeuvre de l’écrivain, celui-ci ne pouvait en aucun cas être confondu. Avait-il pris suffisamment de distance avec son sujet, de celle du moins nécessaire pour bien différencier le narrateur d’un roman de l’écrivain qui tient la plume ? Cela recoupait la question de la maîtrise littéraire : Crussol n’avait-il pas été dépassé par l’ampleur de son sujet ? Était-il le romancier le plus qualifié pour rendre compte de l’abjection avec les mots de l’abjection ? Ce sont quelques-unes des interrogations qui me traversaient l’esprit lors de cette lecture plutôt éprouvante.

En amont de « l’affaire », dans un entretien accordé à un quotidien du matin (une première pour notre écrivain !), Richard Crussol posait explicitement la question du risque qu’il encourait « d’écrire de pareilles horreurs ». Sans pour autant réaliser qu’il ouvrait la boite de Pandore quand, s’appuyant sur la catharsis freudienne, il apparentait l’écriture de Délivrez-nous des ténèbres ! à une tentative de se libérer des contraintes de la raison, de la morale, de la décence et du bon goût. Certes, Crussol reconnaissait que cette liberté de parole-là pouvait s’avérer dangereuse, pour lui en premier lieu, mais qu’en même temps – et là il reprenait une forme interrogative – il lui paraissait légitime de se demander si cette licence n’était pas aussi l’une des portes d’accès à cette « liberté souveraine » que seul un Sade, ou encore un Bataille, avaient su exprimer et traduire de la manière inadmissible que l’on sait.

Cet entretien avait provoqué une première violente critique dans un hebdomadaire. Selon l’auteur de l’article, le propos de Richard Crussol escamotait l’essentiel : à savoir « l’antisémitisme implicite » de son roman. Le journaliste, pour ce faire, isolait un certain nombre de phrases extraites du roman et les mettait bout à bout. Ce qui relevait, surtout pour une oeuvre de fiction, du registre de la manipulation : l’implicite devenant même explicite pour qui n’avait pas lu le roman (c’est à dire, à ce moment-là, tout le monde ou presque). Le rédacteur, plutôt habillement, laissait alors entendre que puisque nous étions dans un roman, on ne pouvait pas parler explicitement d’antisémitisme. Mais le message était passé, et le journaliste pouvait terminer son article par l’impression de profond dégoût, mêlée de colère qui avait été la sienne tout au long de cette lecture. Ajoutant même qu’il avait été jusqu’au bout du roman par pure conscience professionnelle.

Cette première salve en appelait d’autres. D’aucuns s’efforcèrent de relever ici les aspects « homophobes » du roman, là son côté « réactionnaire », là encore son contenu « raciste », mais l’accusation d’antisémitisme prenait largement le pas sur le reste. Elle revêtait même un aspect inusité, puisque l’un des critiques les plus virulents alla jusqu’à écrire que la « judéophilie affichée » de Richard Crussol (le journaliste se référait au second des ouvrages publiés par l’écrivain – consacré à l’art, dont personne ne parlait, qui contenait de belles pages sur la culture juive – mais également à un communiqué de Crussol protestant de manière argumentée contre les accusations d’antisémitisme dont il était l’objet depuis plusieurs semaines) constituait la preuve par excellence de l’antisémitisme de Richard Crussol. Le « critique » nous faisait le coup de la « dénégation freudienne » en affirmant droit dans ses bottes : « L’admiration trop fortement soulignée n’est que le pendant d’une inavouable détestation ». Le plus grave étant que des « psys » mobilisés sur le front, à qui l’on ne pouvait pas faire injure de méconnaître Freud, s’empressèrent d’accréditer le propos du journaliste en le cautionnant en tant que « spécialistes ».

Cette actualité vieille de dix-huit ans me revenait par bribes. En tout cas, « l’affaire Richard Crussol » avait fait couler beaucoup d’encre durant trois mois. Il s’agissait d’un procès à charge, presque exclusivement. Si quelques-uns des défenseurs de Crussol purent parcimonieusement s’exprimer ici ou là, les médias les plus accusateurs, et même ceux se disant soucieux de respecter des règles d’équité, refusèrent à l’écrivain tout droit de réponse : les uns prétextèrent que l’on ne donnait pas la parole à un antisémite, les autres qu’ils n’entendaient pas paraître cautionner ce Crussol. Comme le remarqua l’un de ses soutiens en soulignant ce paradoxe : cet écrivain relativement confidentiel avant la parution de Délivrez-nous des ténèbres ! devenait maintenant connu d’un large public pour des raisons étrangères à la littérature. Sur un plateau de télévision, deux barons des Lettres affirmèrent catégoriquement que Richard Crussol était de surcroît un écrivain très médiocre. Cela ne manquait pas de sel quand l’un devait sa réputation littéraire à un plagiat, mais surtout que l’autre avait publié trois ans plus tôt un texte de Crussol dans sa revue (non sans avoir auparavant fait part à ce dernier de l’intérêt qu’il portait à son oeuvre). Il est vrai que cet auteur chevronné, autant fêté que décrié, pouvait s’être légitimement reconnu dans le portrait peu flatteur d’un écrivain célèbre brossé par Richard Crussol dans son roman.

Je réalisais, en prenant connaissance de certains des articles du dossier, que Délivrez-nous des ténèbres ! n’était, du moins en partie, qu’un prétexte. D’aucuns faisaient payer à Crussol ce que notre écrivain avait écrit deux plus tôt sur « les témoignages d’une certaine débilisation journalistique », à travers le parler, le style, ou ce qui tient lieu de pensée au journalisme. J’étais prêt à parier que le même roman, signé par x ou y, n’aurait pas occasionné pareil déferlement médiatique. L’acharnement des contempteurs de Crussol à rechercher en amont dans l’oeuvre de l’écrivain les preuves de son infamie, ou plus exactement ce qui pouvait en constituer les prémices, renvoyait à l’attitude de ces révisionnistes, négationnistes en l’occurrence, constamment à la recherche de la « preuve » (de l’absence de preuve pour ce qui les concerne) qui viendrait confirmer leurs thèses aberrantes. J’évoque ici une attitude parce que les accusateurs de Crussol ne « révisaient » rien : ils se situaient plutôt dans la lignée de ceux qui jadis brûlaient les hérétiques, instrumentaient des procès en sorcellerie, ou se livraient à des chasses aux sorcières dont notre époque se croirait indemne.

Un an presque jour pour jour après la parution de Délivrez-nous des ténèbres !, Richard Crussol publiait Réponses : un essai polémique dans lequel il répondait, point par point, à ceux qui avaient instruit son procès l’année précédente. Crussol revenait, bien évidemment, sur l’accusation d’antisémitisme en s’inscrivant en faux contre ses accusateurs. Cela l’entraînait à reposer la question du statut de toute fiction. Ce questionnement débouchait sur le constat suivant, lequel dépassait son cas particulier tout en y répondant de manière précise : le littéral (en l’occurrence « l’affaire Richard Crussol ») prenait plus qu’auparavant le pas sur le littéraire. Ceci étant explicité, exemples à l’appui, dans un long chapitre. Ces pages se révélaient d’autant plus pertinentes que Crussol argumentait de façon nuancée, prenait du recul, défendait une approche croisée, dialectique même, à cent lieues des interventions bétonnées, perroquettes et réitératives de ses contempteurs. Dans d’autres chapitres, notre écrivain tenait des propos que l’on pouvait ne pas partager, extérieurs à « l’affaire » proprement dite, mais-là ne résidait pas le véritable intérêt de Réponses.

Ce livre suscita peu de commentaires : à croire que « l’affaire Richard Crussol » n’existait que dans l’imagination du romancier ! Ces rares commentaires émanèrent des critiques qui s’étaient montrés les plus virulents un an plus tôt. Cependant, ils se contentèrent de relever négligemment « Richard Crussol persiste et signe » sans vraiment répondre sur le fond à l’argumentation de Réponses. En tout cas, une année plus tard, le soufflé était retombé. On appris presque confidentiellement que quelques-uns des intellectuels qui avaient contresigné une tribune d’une rare violence contre Crussol au plus fort de « l’affaire » regrettaient d’avoir apporté leurs noms à ce qui leur apparaissait, maintenant avec le recul, relever d’un règlement de comptes dont ils ignoraient tout, du moins l’essentiel. Il va de soi qu’aucun des signataires de cette tribune, à une exception près, n’avait lu auparavant la moindre ligne de Richard Crussol.

J’avais d’autres préoccupations à l’époque, et je suis désintéressé des suites de cette « affaire ». Je fus, malgré tout, surpris par l’annonce du suicide de Crussol. J’appris en même temps que l’écrivain était déprimé depuis plusieurs mois. Donc ce suicide, même mal élucidé, devenait plus compréhensif. Crussol paraissait pourtant doté d’une bonne santé psychique. Ce que j’avais lu de lui, entretiens compris, ne me permettait pas de soupçonner la présence de tendances maniaco-dépressives, ou simplement dépressives. Mais qu’en savais-je après tout ? Le relatif silence autour de Réponses pouvait plonger dans la morosité, sinon plus, l’auteur le mieux défendu contre les calomnies et accusations de tout genre. J’avais, comme tout le monde, pris connaissance de la dernière lettre écrite par Richard Crussol, celle où il disait vouloir « disparaître à jamais ». Elle me semblait suffisamment claire. D’ailleurs, personne ne remettait en cause la thèse du suicide. Et puis, passer ainsi d’une humeur batailleuse à un sentiment de profonde vacuité n’avait rien d’exceptionnel. Crussol n’avait-il pas jeté toutes ses forces dans la bataille en rédigeant Réponses ? Ensuite, la décompression qui s’en était suivie ne pouvait que le fragiliser. Que faire contre des ennemis qui ne désarmaient pas (du moins les plus acharnés d’entre eux), et dont certains faisaient la pluie et le beau temps dans des médias influents ? Que faire quand, même les arguments les plus rationnels et a priori les plus convaincants, glissaient sur la compréhension du lecteur comme l’eau sur les plumes du canard ?

J’en étais, pour ma part, resté là : la mort de Richard Crussol mettait un point final à la malheureuse « affaire » portant son nom. On émit l’hypothèse dans deux trois gazettes que le poids de la culpabilité – l’antisémitisme surtout – étant ce qu’il est dans ce cas de figure… Du lourd quoi ! Ce suicide, ceci posé, n’avait alors rien de bien surprenant. J’eusse volontiers craché à la face de ces ces jocrisses, mais j’avais d’autres chats à fouetter et qui m’importaient davantage.

Je n’ai pas encore mentionné que, parallèlement aux recherches effectuées pour retrouver la trace de Richard Crussol, Justin Kauff s’était livré à d’autres investigations, ayant trait elles au déclenchement de « l’affaire ». Le résultat ne constituait pas à proprement parler une révélation : je l’avais à l’époque subodoré, en prenant connaissance des coupures de journaux communiquées par Gérard P…, et plus encore en lisant Réponses. Pourtant le détail des investigations de Justin éclairait ce qui dans « l’affaire Richard Crussol » restait encore dans l’ombre dix huit ans plus tard ! Il était admis – chez les uns, Crussol et ses partisans, comme chez les autres, les accusateurs de l’écrivain – que « l’affaire » avait démarré avec la publication d’un article dans un hebdomadaire : un papier dans lequel, comme je l’ai signalé, le rédacteur se focalisait sur « l’antisémitisme implicite » de Délivrez-nous des ténèbres ! Une semaine plus tôt, sept personnes intervenant à des titres divers dans les médias s’étaient rencontrés dans la perspective de définir une action commune contre Richard Crussol. Son roman, paru trois semaines plus tôt, n’avait pas encore provoqué de réactions (à l’exception d’un dossier dans un quotidien du matin, qui concernait plus l’oeuvre de Richard Crussol que les deux ouvrages qu’il venait de faire paraître). C’était d’ailleurs ce coup de projecteur sur Crussol, le premier de cet importance pour un écrivain confidentiel, qui avait selon Justin incité ces sept « conjurés » à réagir. Six d’entre eux se connaissaient bien, voire très bien : à travers de solides relations professionnelles ou des liens d’amitié. Ces trentenaires, plutôt classés à gauche, mais d’une gauche ayant de longue date déserté le terrain de la « question sociale » pour occuper celui dit sociétal, ne parlaient pas tous de la même voix. Ils avaient cependant tous deux points communs : ils étaient ambitieux et détestaient Richard Crussol. Cette détestation remontait, pour la plupart, à la parution deux ans plus tôt par Crussol, de l’essai critique (un pamphlet selon eux) sur le journalisme et les médias. Plus en amont, Crussol n’avait pas été sans indisposer plusieurs de nos conjurés : ici, à travers un roman, là, dans les pages d’un essai, là encore, dans un entretien accordé aux presses littéraire ou radiophonique.

Richard Crussol, je le souligne de nouveau, était inconnu du grand public. Et le « public cultivé » qui s’intéresse à l’actualité littéraire le connaissait davantage de réputation – comme auteur d’une oeuvre exigeante, difficile, voire absconse – que pour l’avoir véritablement lu. D’ailleurs les ventes des livres de Crussol restaient modestes. Mais, parmi le petit nombre de lecteurs qui suivaient fidèlement cet écrivain depuis la parution de son premier roman, certains d’entre eux exprimaient publiquement le cas échéant ce qui les incitait à soutenir et défendre cette oeuvre singulière. Une fidélité dont son éditeur également s’honorait, même si selon Justin, le manuscrit de Délivrez-nous des ténèbres ! avait provoqué de vives discussions au sein de cette petite maison d’édition. Et puis, pour aggraver son cas, Richard Crussol ne fréquentait pas les milieux littéraires parisiens, germanopratin plutôt, vivait en province, n’appartenait à aucun clan, groupement ou coterie, et affichait une sourcilleuse indépendance, voire un mépris bien dosé à l’égard du monde médiatique. Il représentait donc, en forçant un peu le trait, « l’homme à abattre » pour nos six « conjurés ». Délivrez-nous des ténèbres ! leur donnait l’occasion de discréditer ce Crussol qui apportait, presque sur un plateau, de quoi argumenter sur l’antisémitisme latent du roman, et à travers lui de son auteur.

Je viens d’évoquer six conjurés : qui était donc le septième ? Ce dernier ne connaissait que l’un des conjurés, lequel l’avait finalement persuadé de se joindre à eux. Il s’agissait d’un romancier, surtout connu comme critique littéraire d’un quotidien de référence. Certes, il ne figurait pas parmi les plumes vedettes du supplément littéraire de ce journal mais lui, en revanche, contrairement à ses six compères, se targuait de bien connaître l’oeuvre de Richard Crussol. Sans doute, fallait-il le considérer comme le critique dont les articles, toujours bienveillants, souvent louangeurs, avaient, plus que d’autres, contribué à attirer l’attention d’un modeste lectorat sur l’oeuvre de Crussol. Il est vrai que lors de la parution de l’essai critique publié deux ans plus tôt par notre écrivain, l’un de ses collègues journalistes l’avait remplacé au pied levé pour écrire un court article défavorable sur ce « pamphlet ». En tout cas, pour expliquer sa présence, il n’était pas moins remonté que ses six compagnons contre Richard Crussol. Avec, pour ce qui le concernait, un compte à régler avec l’auteur de Délivrez-nous des ténèbres ! autant qu’avec lui même. C’était presque une question d’honneur à ses yeux : laver cette infamie. Il lui fallait, en quelque sorte, se racheter au prix fort après avoir indéfectiblement, et bien imprudemment, soutenu l’oeuvre de Crussol depuis des années. Il tenait pour acquis que son quotidien ne laisserait pas passer l’occasion de s’en prendre à Richard Crussol : le responsable des pages littéraires du journal avait particulièrement détesté le « pamphlet » contre les journalisme et les médias. Et il lui semblait que, pour le directeur de la rédaction, il en allait de même.

Aucun des six autres « conjurés » ne m’était alors inconnu lors du déclenchement de « l’affaire Richard Crussol ». Le groupe comprenait trois journalistes : deux travaillaient dans la presse écrite et le troisième sur une chaîne de radio. Dans cette même radio de service public, le quatrième occupait un poste de « conseiller à la fiction ». Enfin, un écrivain et une psychanalyste complétaient la liste. Je réalisais maintenant que « l’affaire Richard Crussol » avait été le meilleur des marche-pieds pour servir les ambitions des uns et des autres : en leur donnant une visibilité, une tribune, l’occasion de se mettre en valeur. Ceci et cela prenant d’autant plus de relief, d’importance, d’exemplarité, que cette « croisade », pour reprendre le mot de l’un d’entre eux, était menée sous la bannière de la meilleure des causes : la dénonciation de l’antisémitisme. Quatre « conjurés » avaient publiées des articles remarquées dans les débuts de « l’affaire ». Dont un, surtout, avait ouvert les hostilités en des termes qui seront ensuite largement repris par de nombreux médias. Au contraire, les deux autres « conjurés » étaient intervenus en coulisse, auprès de réseaux influents, ou en sollicitant des intellectuels de renom, travail de fourmi qui finalement débouchait sur le point d’orgue de « l’affaire » : une pétition signée par quelques noms « prestigieux ».

Déjà, lors de ma lecture de Réponses, j’avais pu me faire une idée de la manière dont s’était organisée cette campagne de presse contre Richard Crussol, que les défenseurs de l’écrivain appelaient un « lynchage médiatique ». J’étais pourtant loin de me douter que sept personnes, plus que d’autres, avait contribué, de la façon que Justin Kauff rapportait, à cette « chasse à l’homme ». Pourtant, même dix huit ans plus tard, je m’étonnais encore d’un pareil emballement médiatique. D’autres « affaires » avaient, certes, agité le microcosme littéraire depuis celle liée au nom de Richard Crussol, mais aucune ne pouvait être comparée à cette dernière. Autre sujet d’étonnement : pourquoi aucun historien, ou tout penseur ou chercheur familiarisé avec la « chose littéraire » ne s’était-il emparé de cette « affaire Richard Crussol » pour l’analyser et en tirer divers enseignements ? Était-ce encore trop tôt, ou alors, plus certainement, fallait-il évoquer quelque risque à s’aventurer sur un terrain miné, d’autant plus miné que quelques-uns des protagonistes de « l’affaire » occupaient aujourd’hui des postes importants, ou étaient considérés comme des personnages influents de la vie intellectuelle française ?

La carrière du septième « conjuré », contrairement à celle de ses six compères, n’avait nullement bénéficié de la publicité faite autour de « l’affaire Richard Crussol » et de ses retombées. Son rôle n’avait pourtant pas été moindre que celui des autres « conjurés », mais dans le quotidien de référence où il écrivait, lequel avait été particulièrement à la pointe du combat durant toute « l’affaire », certains de ses collègues journalistes s’étaient mieux débrouillés que lui pour recueillir les bénéfices secondaires de la « chasse au Crussol ». Je ne savais pas que ce septième « conjuré » était décédé quatre ans plus tôt dans le plus grand anonymat. D’ailleurs, ajoutait Justin Kauff dans cette longue et instructive note, ce « septième » n’avait plus eu, dans les lendemains de « l’affaire », de relations avec les six autres « conjurés ». Ceux-ci, j’y reviens, étaient devenus dix-huit ans plus tard, des figures importantes et incontournables du monde médiatique. Justin croyait savoir que certains d’entre eux continuaient de se fréquenter, ou restaient liés par des liens amicaux. Il lui semblait cependant que, depuis l’annonce de la « mort » de Richard Crussol, les six anciens « conjurés » ne s’étaient jamais retrouvés ensemble.

Justin Kauff avait rédigé des fiches sur chacun d’entre eux. Là, il ne m’apprenait rien que je ne sache déjà, du moins l’essentiel. Je précise que ces fiches avaient à l’origine été rédigées à l’attention de Richard Crussol, puis complétées par la suite le cas échéant. Pourtant, j’y découvrais maints détails que j’ignorais. On comprenait mieux les tenants et aboutissants de l’une ou l’autre de ces carrières, toutes réussies selon les critères dominants : du producteur et animateur d’une émission de télévision « prestigieuse » au romancier à succès, en passant par le conseiller culturel de l’actuel chef de l’État, le directeur de la rédaction d’un quotidien, et une psychanalyste renommée. Seul manquait à l’appel l’éminence grise d’un grand éditeur, décédé l’année précédente. Tous avaient écrits des ouvrages généralement bien accueillis dans les médias influents, dont la parution occasionnait généralement plusieurs passages sur les chaînes de télévision…

Je faisais demi-tour quand mon attention se porta quelques mètres plus loin sur un homme portant chapeau, lunettes noires et un pardessus d’un autre âge. L’homme s’était isolé entre deux tombes, à l’écart du rassemblement qui maintenant se disloquait. Il regardait fixement dans la direction du columbarium. Je revins légèrement sur mes pas. Un groupe discutait avec animation. Je reconnus parmi les personnes présentes Damien Leclerc, le célèbre écrivain, que je ne m’attentais pas à voir aux obsèques de Justin Kauff. L’homme chapeauté, je le vérifiais, observait ce groupe. Leclerc s’en extirpa pour rejoindre à grandes enjambées l’avenue du Père-Lachaise. L’homme le suivait, à distance raisonnable. Machinalement j’entrepris de le suivre à mon tour.

L’idée qu’il s’agissait de Richard Crussol m’avait traversé l’esprit au moment où je découvrais cette étrange silhouette. Damien Leclerc traversa la place Gambetta, puis s’engagea rue Belgrand. Je le perdis un moment de vue. L’homme chapeauté venait de s’arrêter quand j’aperçus Leclerc s’engouffrant dans une grosse automobile. Quelques secondes plus tard, celle-ci disparaissait derrière un autobus. L’homme haussa les épaules, puis rebroussa chemin pour rejoindre une bouche de métro. J’hésitai un instant, puis descendis à mon tour les escaliers de la station Gambetta. Mais c’était trop tard, l’homme avait disparu quand j’arrivai devant les portillons du métro. Je choisis de prendre la direction Levallois. J’arrivai sur le quai alors que l’homme, de l’autre côté de la voie, s’apprêtait à monter dans une rame se dirigeant vers Galliéni.

Dans la documentation communiquée par Justin Kauff figuraient les coordonnées de Richard Crussol (c’est-à-dire celles de Francis Basiaux, identité que l’ancien écrivain avait bien évidemment conservée lors de son retour en France). Je n’entendais pourtant pas contacter ce dernier avant d’avoir eu une discussion approfondie avec Justin : qu’attendait-il de moi, véritablement ? Justin Kauff disparu, plus rien ne m’empêchait de rencontrer Richard Crussol. J’avoue que j’étais curieux de savoir si l’homme suivi depuis le cimetière du Père-Lachaise et Crussol étaient une seule et même personne. Je composais son numéro de téléphone.

– Je suis bien chez Francis Basiaux ?

J’ai décliné d’emblée mon identité en ajoutant que, selon les dispositions prises par Julien Kauff, mon interlocuteur devait s’attendre à être joint à un moment ou un autre.

– Nous pourrions nous voir rapidement. Je vous laisse le choix de la date et du lieu.

Comme mon correspondant ne se décidait pas, je lui proposai que nous nous rencontrions dans un café de la porte de Champerret.

Au jour et à l’heure fixée, un homme s’installa en face de moi sans manifester la moindre hésitation. J’hésitais pour ma part à reconnaître le quidam du Père-Lachaise. Après m’être étonné de son attitude, je fus cependant surpris de l’entendre me répondre :

– Vous étiez au Père-Lachaise, le jour de la crémation de Justin Kauff, je ne pouvais pas me tromper.

Et pourtant j’aurais juré que l’homme chapeauté n’avait pas un seul instant jeté un regard dans ma direction.

– Vous vous êtes rendu compte que je vous suivais quand vous avez ensuite entrepris de suivre Damien Leclerc ?

Basiaux (ou Crussol) écarquilla les yeux :

– Suivi Damien Leclerc ?

– Oui, je vous ai perdu de vue lorsque vous êtes descendu au métro Gambetta. Je vous ai juste aperçu alors que vous montiez dans une rame en direction de Gallieni.

Crussol (ou Basiaux) fronça les sourcils :

– Gallieni ? Mais j’habite à Levallois, c’est la direction opposée à Bagnolet. Enfin, je n’ai suivi personne. Ce Damien Leclerc je ne le connais pas.

– Comment ! Ne me répondez pas que vous ne le connaissez pas ! C’est l’un des écrivains qui passent le plus souvent à la télévision. Vous avez vu au moins sa photo dans un journal. Ne me dites pas que Justin Kauff ne vous pas parlé de ce personnage.

Mon interlocuteur haussa les épaules :

– Peut-être… Je ne m’en souviens plus. Quelle importance ? Je n’ai jamais lu cet écrivain. Je n’en pense rien.

J’hésitais quelques secondes :

– Pourtant il figure sur la liste.

– Quelle liste ?

Je répondis, un rien agacé :

– Celle de Justin Kauff. Celle qu’il m’a communiquée. Celle que vous n’êtes pas sans connaître. Quand je vous ai téléphoné j’ai demandé Francis Basiaux. C’est le nom sous lequel se cache Richard Crussol. Nous sommes bien d’accord ?

Basiaux-Crussol me regardait maintenant d’un air soupçonneux :

– D’accord sur quoi ?

Je ne comprenais pas :

– Justin Kauff vous a bien précisé qu’il venait de m’informer de votre existence ? Richard Crussol n’était pas mort comme tous le monde le croyait. Il vivait sous l’identité de Francis Basiaux. Il vous a également dit que je vous contacterai un moment ou un autre, au sujet d’un projet de… Je n’ai pas besoin de mettre les points sur les i, vous savez parfaitement de quoi il est question !

Mon interlocuteur gardait un air soupçonneux :

– Et alors ?

– Alors quoi ?

– Qu’est-ce que ça prouve ?

Je sentais la moutarde me monter au nez. Crussol (ou Basiaux) se fichait-il de moi ?

– Êtes-vous Richard Crussol, oui ou non ?

L’interpelé tapota un moment sur la table, l’air distrait. Il releva la tête :

– Richard Crussol est mort en… J’ai oublié l’année. Suicidé. Disparu en mer. Une mort très romanesque. Digne d’un écrivain.

À mon tour je haussais les épaules :

– Bien sûr. Mais pourquoi, selon vous, nous discutons tous les deux dans ce café, selon le voeu de Justin Kauff ?

Crussol-Basiaux avait perdu son air soupçonneux :

– Je ne sais pas. Vous le savez vous ?

Je m’impatientais :

– Vous voulez vraiment vous venger de ceux dont Justin Kauff m’a communiqué l’identité ? Ces fameux conjurés dont faisait partie Damien Leclerc. Tous devenus célèbres, n’est ce pas ? Comment vous situez-vous par rapport à tout ça ? L’affaire Richard Crussol, souvenez-vous ?

Mon interlocuteur sursauta :

– Je m’appelle Francis Basiaux.

Je soupirai :

– Bon, je préfère arrêter là cette discussion. Je me demande pourquoi Justin m’avait sollicité à votre sujet. En quoi je pourrais vous aider dans l’exécution d’un projet que vous ne semblez pas le moins du monde vouloir reprendre à votre compte. Ce que je comprends aisément. Je ne vois pas ce que je viendrai faire dans une histoire qui ne me concerne nullement. N’avons nous pas tous deux été bernés par Justin Kauff ?

Crussol-Basiaux sourit :

– Je l’aimais bien Justin. C’était un drôle de type. Avec des idées bizarres, oui…

Comme mon interlocuteur semblait perdu dans sa méditation, je me levai :

– Je vous quitte. Je vous laisse mon numéro de téléphone, mon adresse e-mail. Contactez-moi si vous le jugez utile.

Trois mois s’écoulèrent sans que Crussol-Basiaux ne donne signe de vie. Je devais me rendre dans une clinique de Levallois-Perret pour effectuer des examens qui nécessitaient une hospitalisation de jour. La veille, consultant le plan de la ville pour me repérer, je réalisai que Francis Basiaux habitait à proximité de cette clinique. Je m’y rendis en fin d’après midi, mais trouvait porte close. Une fois redescendu, je réalisai que le nom de Basiaux ne figurait pas dans la liste des locataires affichée dans le hall d’entrée. Je frappai à la porte de la concierge :

– Bonjour madame. Je suis venu voir Francis Basiaux, mais son nom n’apparait pas dans la liste des locataires de l’immeuble.

– Francis Basiaux n’habite plus ici. Il est parti il y a deux mois.

– Vous connaissez sa nouvelle adresse ?

– Non, il m’a juste dit qu’il repartait dans son île.

– Son île ? Laquelle ?

La concierge changea d’expression :

– Je n’en sais rien moi ! Pourquoi vous me demandez ça ?

– Un locataire pourrait me renseigner dans l’immeuble, à son sujet ?

La concierge émit un petit rire :

– Ah ça non ! Il ne parlait à personne ce Basiaux. Pas trop du genre sympathique. Bon, j’ai à faire monsieur…

Six mois plus tard, je reçus une lettre signée Francis Basiaux, tapée à la machine. À la première lecture, elle me sembla avoir été écrite par quelqu’un qui n’avait pas toute sa raison. Elle était autant extravagante que décousue et peu compréhensive. Je doutais que Richard Crussol en soit l’auteur. Cette lettre provenait d’un bureau de poste parisien. Si Basiaux l’avait lui-même postée, il vivait sans doute en région parisienne. Ou bien, s’il était vraiment reparti pour je ne sais quelle île, il avait auparavant chargé un compère de poster ce courrier à une date précise. Cette lettre absurde m’avais mis de mauvaise humeur. Le fait que son tampon mentionnait le bureau de la rue des Deux-Ponts, donc l’île Saint-Louis, n’y était pas étranger.

Je relus la lettre le lendemain. J’étais certainement dans d’autres disposition d’esprit, puisque le mécontentement de la veille se dissipait à mesure que j’avançais dans cette relecture, pour céder finalement la place à une profonde perplexité. Je restai de longues minutes songeur, en proie à des sentiments contradictoires.

Juste au moment de nous quitter, le jour de notre dernière rencontre, Justin m’avait demandé si j’avais lu Moi, Pierre Rivière ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère, le dossier d’archives présenté par Michel Foucault ; ou vu le film de René Allio, adapté de ce texte. Les deux effectivement.

– Pierre Rivière, souvenez-vous, se persuade dans un premier temps qu’écrire un mémoire sur sa famille l’empêchera de céder à ses impulsions, de tuer comme il en ressent le besoin sa mère, sa soeur, son frère, ceci pour venger son père. Mais faute de pouvoir s’isoler, il n’y parvient pas. Une fois le triple crime commis, dans sa prison, un sentiment impérieux prend le dessus sur toute autre considération : il lui faut absolument écrire ce mémoire pour expliquer ses crimes. Sans pour autant réclamer la clémence des hommes. Pensez y, mon cher Gilles, cela ne vous sera pas inutile ensuite.

Je n’avais pas, sur le moment, accordé d’importance à ce propos. : étant encore sous le coup des révélations faites auparavant, et de la discussion qui s’en était ensuivie. Il s’agissait, pensais-je, de l’un de ces apologues qu’affectionnait Justin Kauff. Je ne voyais pas en quoi l’histoire de Pierre Rivière pouvait m’éclairer sur Richard Crussol. J’y réfléchissais maintenant. L’un des passages de la lettre signée Basiaux pouvait s’y rapporter. L’idée me vint que… Mais après tout, ne m’avait-elle pas traversé l’esprit, plusieurs mois plus tôt, lorsque j’envisageais revoir Justin pour lui demander de plus amples explications ? Cette lettre qui m’avait d’abord indisposé, pour ne pas dire irrité, m’inspira le lendemain, alors que je marchais dans la campagne briarde, méditant sur le contenu de cet étrange courrier, un sujet de roman. Dans un village, sur un banc, j’ai rédigé quelques notes. Celles-ci, puis d’autres, dans le train qui me ramenait sur Paris, constituèrent la trame d’un récit, ce roman donc, qui finalement ne présentait qu’un lointain rapport – et encore cela ne valait que pour moi ! – avec les événements narrés jusqu’à présent.

Cette lettre signée Francis Basiaux m’avait donné l’indication qui me manquait. Celle que je n’avais pas su trouver auparavant, incapable que j’étais de m’abstraire de considérations par trop prosaïques. Le rôle joué par Justin Kauff m’apparaissait, en définitive, plus compatible avec le personnage que j’avais connu et fréquenté pendant dix ans. À partir du moment où ce projet de roman s’était impérativement imposé, j’avais cessé de m’intéresser à Richard Crussol, ou à son clone si l’on préfère. J’avais cru prendre, dans un premier temps, une revanche posthume sur l’ami Kauff, en ne jouant pas dans la partition qu’il me destinait. Pourtant, y réfléchissant, j’en étais de moins en moins persuadé. Je me demandait même dans quelle mesure Justin m’avait appâté avec les tribulations de ce Crussol pour me permettre, en définitive, d’accrocher au bout de ma ligne un tout autre poisson. Me revenait en mémoire une discussion vieille d’un an, qui portait sur la littérature du 17e siècle. Ce jour-là, Justin m’avait fait l’éloge de la fable de La Fontaine, Le laboureur et ses enfants. Je pensais, pour ma part, pis que pendre de cette fable. J’avais ironisé sur sa morale explicite, et mis l’accent sur l’idéologie que ce Laboureur et ses enfants véhiculait depuis plusieurs siècles. Ce dont Justin ne disconvenait pas : il n’entendait pas reprendre, pour ce qui le concerne, le discours des instituteurs de la Troisième république. Pourtant, avait-il ajouté en souriant :

– C’est la métaphore qui m’intéresse, mon cher Gilles. La métaphore voyez-vous…

J’avais haussé les épaules. Et puis, comme souvent, nous étions passés sans transition à un autre sujet de discussion.

Texte © Max Vincent – Illustrations © DR

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.