Me revient l’image de ce parking de supermarché à Saint-Quentin. Nous sommes en mars. Que voit-on ? La configuration du lieu est telle que l’on voit sur sa colline la ville de Saint-Quentin. Le supermarché et son parking ont été placés à l’extérieur de la ville, comme toujours – sur les terres à blé de la Picardie. La ville grimpe la vaste colline jusqu’à son sommet et c’est la basilique de Saint-Quentin que l’on voit. La belle basilique. Elle n’a pas eu droit à une façade gothique plaisante à regarder, comme les cathédrales de Laon, d’Amiens ou de Reims – ou encore de Bourges, Rouen ou Paris… La façade en est triste, sans charme, même si la pierre a été ravalée et éclate de blancheur. Ma mère me disait récemment naïvement qu’elle n’aimait pas cette façade peinte en blanc, même si c’est finalement seulement l’éclat de la pierre.

En revanche, la nef domine aujourd’hui encore le quartier environnant et on peut la voir de loin, de ce parking de supermarché ou encore lorsqu’on vient de Guise, quand on descend sur Homblières – l’église basilique posée là au sommet de la ville comme dans un jeu de construction, comme on aurait posé sur la courbe d’une hanche de femme à son plus haut sommet la petite maquette en plastique d’une église gothique, la ville descendant ensuite le long du ventre ou des cuisses jusqu’au niveau des étangs, jusqu’à la Somme qui serpente en bas. Si on regarde depuis ce parking, on voit d’abord la ville qui grimpe la colline avec ses strates. Dans mon souvenir, viennent d’abord les maisons de briques du 19e ou du 20e siècle, maisons alignées que j’imagine ouvrières. Il y a d’ailleurs des cités avec leurs maisons identiques. Il y a aussi sur la gauche, les zones construites probablement dans les années 1970, avec leurs immeubles de béton.

Mon père disait à propos de la courte flèche qui domine la croisée de transept de la basilique que c’était une bite de taure. C’est vrai que la basilique ressemble au corps massif d’un taureau, dessiné par Picasso ou Goya, qui aurait été renversé, le sexe se dressant vers le ciel. Vue de l’intérieur, la nef impressionne par son élévation – un système de cercles de fer soutient les piliers et donne un sentiment de fragilité qui se mêle étrangement à celui de surgissement, d’élan vers le haut. On songe tout à coup à ces empilements de cubes en bois que les petits enfants se plaisent tout autant à élever qu’à ruiner. On songe au geste rageur d’un dieu mauvais qui bouleverserait l’équilibre des pierres, éventrant l’effort consenti par les hommes de cette commune médiévale pour poser au cœur de leur ville, bien visible au loin, ce grand corps étendu qui traverse les siècles comme une vieille pousserait son caddie dans lequel elle aurait entassé ses hardes, ses sacs de plastique déjà usés, déjà salis où est venue se résumer toute son existence. Nous avons quelques joyaux qui se dressent de la glèbe, de la terre lourde des labours du Nord. Nous avons ça, comme la main sale, aux ongles courts et sales d’un jeune homme au Congo (Kivu, Katanga…) qui tient quelque rare minerai, quelque pierre précieuse, extraite du sol.

Il faut faire le lien entre la profonde misère de ce peuple picard ou du Nord auquel j’ai enseigné, autrefois, il y a longtemps, et ces images qui se profilent sur l’horizon – je pourrais aussi prendre comme exemple le fort de Guise, la ville haute de Laon, qui se dessinent aussi sur un horizon de champs, de plaines faites pour nourrir les hommes, ces silhouettes découpées dans le papier, fines et raffinées. Plus loin, il y aurait encore la ville de Soissons, dans sa cuvette avec ses églises. Il est clair que j’écris tout ça à Tokyo, en juillet, durant une première vague de chaleur, après une saison des pluies qui n’en fut pas une. Il est clair que ce retour à moi de ce qui fut mien s’effectue en terre étrangère, au loin et que c’est ainsi que je peux le saisir – l’étreindre ? –, le faire mien à nouveau. Il me semblait important de le préciser pour mieux dire le lieu où se dresse cette ville qui n’a jamais vraiment été mien et qui fut mon premier lieu d’exil si j’ose dire, puisque j’y suis parti interne à 15 ans lorsque je suis entré au lycée, quittant la ville de Guise où toute mon enfance s’était déroulée. Voilà si l’on veut ce qu’il me faut tenir entre les mains. Voilà si l’on veut ce caddie que, vieille femme, je dois pousser à travers les rues de la ville si je veux aller jusqu’au terme.

Je feuillette ce carnet – le voyage en France en février 2022. J’y parle d’origine – normal, je suis revenu dans la maison familiale qu’il fallait vider. Il est plaisant de se dire que pour chacun de nous, absolument chacun de nous, il y a une origine. C’est-à-dire un point de non-retour (ce n’est pas exactement ce que je veux dire). Un point où ça se noue – évidemment : l’image de l’ombilic – du nombril, nom qui apparaissait ridicule à l’enfant que tu as été – tout comme cette partie du corps te semblait laide – de même tu n’aimais pas tes doigts de pied – mais c’est une autre histoire que nous conterons plus tard peut-être. À chacun, donc, son origine, c’est-à-dire non pas la lignée, ce qui noue au monde, ce qui intègre, de loin en loin, de proche en proche, à l’ensemble du monde, mais au contraire, cette impasse qui le noue – là encore c’est bien un nœud, au néant, à l’instant, puisqu’il s’agit de temps, à l’instant où il n’était pas. On pourra imaginer toutes les grottes que l’on voudra, tous les châteaux d’Otrante, toutes les demeures, il y aura toujours, comme l’a si bien peint Le Caravage – celui qui était venu pour détruire la peinture, selon N. P. – ce petit coin d’eau pure et tranquille près de la source qui sourd, où Narcisse viendra refléter son visage et sombrer corps et biens dans le gouffre de son image. C’est sûr, c’est ainsi qu’on en revient à l’origine – c’est ce que je vois sur les quais, si vous voulez. Le petit drame de l’origine pour chacun rejoué. Pour y entendre sonner sa vérité.

Il est étrange de se dire que finalement ce point où tout bascule, ce point qui nous fait passer du néant à l’existence, geste arbitraire, on y retourne avec une sorte de plaisir, avec une délectation – comme l’alcoolique à sa drogue – avec le sentiment que c’est là le lieu alors qu’en même temps c’est justement l’instant qui s’inverse, où tout s’inverse, « cul’pa’d’ssus tête », comme on disait chez moi – ce chez moi si lointain…

Il s’était dit qu’il écrirait un texte intitulé « L’ordre du monde ». La formule, appelée faute de mieux formule, tournait en rond dans son esprit à la façon d’un lion dans sa cage – ou à la façon dont l’éléphant frottait son front aux barreaux de sa cage – le front avait pris la couleur bleue des barreaux – là-bas, à Beppu, la célèbre ville thermale de Kyushu faisant face à la mer intérieure du Japon. C’était en 1991, au printemps, qu’il y était allé.

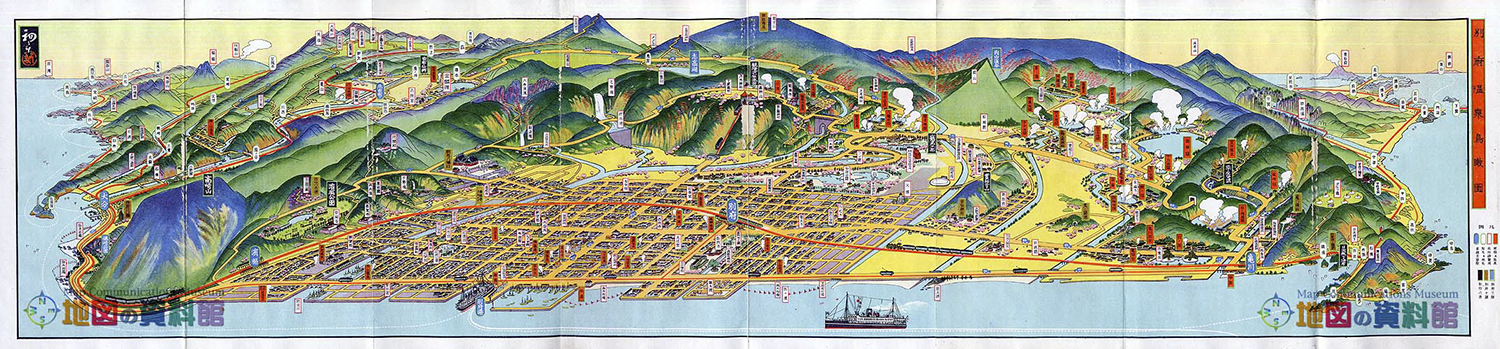

Plusieurs directions possibles, sur plusieurs plans qui diffèrent et ne sauraient faire mieux qu’un espace à la Escher – pas même à la Piranèse. Ainsi, d’un côté, cette ville de Beppu. Le spectacle de l’arrivée à Beppu. Dans ton souvenir, il pleuvait. Du quai de la gare, quand on descend du train, on voit la ville qui s’étale au pied des montagnes et ici et là des nuages de vapeur d’eau s’élèvent au-dessus des différents quartiers. Aujourd’hui, à cette image ancienne dont tu n’as pas nécessairement gardé de trace, s’ajoutent les panoramas réalisés par Hatsusaburō, artiste encore plutôt inconnu en France, je crois, celui qu’on avait surnommé avec emphase le Hiroshige de l’ère Taisho. La ville se donne au touriste qui y arrive. Elle s’étale sous ses yeux, s’offre. Comme sur ces panoramas de Hatsusaburō, elle se donne comme une totalité et comme une somme de détails qu’on peut parcourir depuis son point de vue – depuis ce point de vue royal de spectateur qui va bientôt descendre vers le monde et se mêler aux habitants. Splendide touriste.

Cependant, à l’autre bout de la métaphore, de la comparaison qui se déploie, il y a l’expression qui semblait déjà oubliée : « L’ordre du monde ». Tu voudrais rendre la terreur qui s’enferme dans cette expression. Dans chaque parole, pour chaque parole, c’est-à-dire pour chacune des voix qui se posent dans le monde, tu étais, tu es très sensible à ce jeu de pouvoir qui n’a guère besoin d’ailleurs d’être celui de l’autorité instituée. Ce pouvoir peut être la petite terreur très locale qui fige, qui immobilise chacun à sa place comme de la même façon on fixe l’insecte dans sa boîte avec une épingle pour ordonner la collection entomologique. Quand je parlais d’ordre du monde, c’était sans doute aussi de cela que je voulais parler. C’était aussi cette nécessité qui était la mienne.

Bizarrement, c’est un puzzle qui finalement s’impose à moi, ou mieux encore, l’image du miroir brisé et le monde ne peut venir se refléter que dans le jeu des éclats de verre répandus au sol. De là, la nécessité de sauter d’une pierre à l’autre pour traverser le ruisseau, la nécessité de renoncer au chemin continu qui se déroule comme un plaisant ruban, dans l’infini des rubans. Une parole hantée par ses vides, par ses blancs, ces instants où elle se fige.

Ou bien, pour en revenir à cette expression, à cette formule si l’on veut (« L’ordre du monde »), comme dans la main d’un homme qui parle, une pierre, une pierre particulière. Tu l’imagines pierre semi-précieuse, polie par le temps ou bien seulement par l’habitude déjà ancienne de la faire tourner dans la main. Tu imagines un homme d’une certaine contenance. Il se tient debout dans son bureau, devant sa table de travail, comme s’il posait pour son portrait. Tu n’as pas besoin d’imaginer son visage, simplement la présence du corps, l’évidence du buste, et la voix, posée, grave, qui se déploie, elle aussi, avec assurance, cette assurance qui rassure. Tu pourrais glisser pour mieux qualifier cela l’image d’un personnage de Malraux, dans La Condition humaine. L’entrepreneur, c’est-à-dire, celui qui avec évidence a cette emprise sur le monde, qui sait en faire quelque chose, qui sait l’utiliser.

Tu te rappelles ce détail : alors qu’il a arrêté de fumer, sur son bureau, un coffret à cigarettes, affirmation ostentatoire du pouvoir de la volonté. De là, cette pierre plus ou moins ronde, aux beaux jeux de couleurs – brun, rouge, marron – qu’il manipule, qu’il fait tourner dans la paume de sa main, machinalement, sans y prêter attention. C’est le monde. C’est ça, le monde. Toi au contraire, tu tournes autour, à la façon de celui qui tourne autour de la proie, à la façon de celui qui tourne autour de la ville avant de la prendre – ou de celui qui tourne autour du pot. C’est parce que l’image s’est bien brisée. C’est parce que des enfants brutaux ont brisé le kaléidoscope et que nous ne pouvons presque plus rien voir de beau.

Texte © Vincent Brancourt – Illustrations © DR

L’ordre du monde est un workshop in progress de réflexions intimes et extimes sur le monde tel qu’il va de Vincent Brancourt.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.