La rupture chez Georges Bernanos, avec un positionnement qui le classait encore du côté de l’extrême droite en 1936, s’est faite en deux temps. La guerre d’Espagne, tout d’abord. Bernanos, d’abord favorable au Movimiento Nacional, se trouve confronté depuis Majorque (où il vit depuis 1934) à l’épuration de l’île par les franquistes. Il entreprend alors dans Les Grands cimetières sous la lune d’écrire le récit de cette « imposture » : une croisade fasciste où les évêques bénissent la répression au nom du christ. Comme il l’écrira plus tard au sujet des prêtres espagnols : « La vérité leur faisait plus peur que le crime ». Dés lors, dans les essais écrits ensuite jusqu’en 1940, Bernanos va s’en prendre à la droite et aux nationalistes sans pour autant faire acte d’allégeance à une gauche dont il ne dit mot. Citons le dernier de ces essais, Les Enfants humiliés, journal que l’écrivain tient vers la fin de 1939 qui contient de belles pages, les plus intimes que l’on puisse trouver sous la plume de l’écrivain.

Dans un second temps, l’armistice de juin 1940 s’avère plus décisif. L’installation du régime de Vichy radicalise le propos de Bernanos. L’écrivain rompt définitivement avec ce qui pouvait, malgré tout, le rattacher à son passé. Mieux encore, il va les années suivantes, dans des pages à proprement parler prophétiques, anticiper une critique, dont l’esprit, sinon la lettre, sera au rendez-vous de l’histoire vingt ans ou vingt-cinq ans plus tard. Bernanos, installé au Brésil, trouve dans le « chaos du monde », et depuis le sentiment de déréliction que beaucoup éprouvent, la force et la pugnacité nécessaires pour affronter ces « forces du mal » qui ne se confondent pas uniquement avec la barbarie nazie. Bernanos a été profondément affecté en juin 1940, blessé au plus profond de son être et de sa conscience. Il remerciera dans la préface de Lettre aux Anglais (1942), les « amis brésiliens » qui le soutinrent alors, et l’aidèrent à surmonter ces moments difficiles, en transformant « l’exilé » des livres précédents en un combattant et un résistant déterminé. Les événements, d’une certaine façon, confirmaient les analyses précédentes de Bernanos sur la faillite des élites, et la lâcheté d’une classe bourgeoise qui tel un fruit pourri finirait par tomber dans l’escarcelle d’un quelconque Pétain. La haine envers Vichy fera le reste : une haine viscérale qui, d’emblée, prend date en juin 1940 à travers la personne du Maréchal, et qui ne se démentira pas ensuite un seul instant.

Il ne faudrait pas croire que Bernanos est devenu révolutionnaire de pied en cap à la « faveur » de la débâcle du printemps 1940. La question s’avère plus complexe. Bernanos fit partie des Camelots du Roi entre 1908 et 1914. Cependant, comme il l’indique dans Les Grands cimetières sous la lune : « Nous n’étions pas des gens de droite. Le cercle d’études sociales que nous avions fondé portait le nom de Cercle Proudhon, affichait ce patronage scandaleux. Nous formions des voeux pour le syndicalisme naissant. Nous préférions courir les chances d’une révolution ouvrière que compromettre la monarchie avec une classe demeurée depuis plus d’un siècle parfaitement étrangère à la tradition des aïeux, au sens profond de notre histoire, et dont l’égoïsme, la sottise et la cupidité avaient réussi à établir une espèce de servage plus inhumain que celui jadis aboli par nos rois. Lorsque les deux chambres unanimes approuvaient la répression brutale des grèves par M. Clémenceau, l’idée ne nous serait pas venue de nous allier, au nom de l’ordre, avec ce vieux radical réactionnaire contre les ouvriers français ». On le voit, les convictions anti-bourgeoises de Bernanos viennent de loin. Et corollairement, cette sympathie qu’il éprouve pour le monde ouvrier. Dans Autobiographie (in Essais et écrits de combat), il écrira : « L’élite ouvrière française est la seule aristocratie qui nous reste, la seule que la bourgeoisie des XIXe et XXe siècle n’ait pas encore réussi à avilir ». Bernanos a toujours combattu les conservateurs, les « gens d’ordre », « l’esprit de mesure », et n’a eu de cesse de fustiger « l’embourgeoisement qui donne tant de fadeur, tant de banalité, à la vie, aux moeurs, au langage ». Le mot qui revient le plus sous sa plume est « liberté ». On trouve dans Lettre aux Anglais (le premier ouvrage publié durant l’exil brésilien, qui sera suivi de Le Chemin de la Croix-des-Âmes et La France contre les robots : trois contributions essentielles à l’approfondissement de questions – la Révolution, le devenir de l’homme moderne, l’individu contre les totalitarismes – qui deviennent alors essentielles pour Bernanos) une admirable définition de « l’homme libre » aux forts accents nietzschéens, voire musiliens : « Je dis l’homme libre, non le raisonneur ou la brute ; l’homme capable de s’imposer à lui-même sa propre discipline, mais qui n’en reçoit aveuglement de personne ; l’homme pour qui le suprême « confort » est de faire, autant que possible, ce qu’il veut, à l’heure qu’il a choisie, dut-il payer de la solitude et de la pauvreté ce témoignage intérieur auquel il attache tant de prix ; l’homme qui se donne ou se refuse, mais qui ne se prête jamais ».

Pour définir en ces termes « l’homme libre » encore fallait-il avoir vécu auparavant des expériences qui ne sont pas le lot de tout le monde. Celle de la prison d’abord : « À la Santé où nous faisions des séjours, nous partagions fraternellement nos provisions avec les terrassiers, nous chantions ensemble tour à tour : Vive Henri IV et L’Internationale« . Celle de l’infirmité ensuite : victime d’un grave accident de motocyclette en 1933, Bernanos restera infirme et ne se déplacera qu’en s’aidant de cannes. Celle de la pauvreté encore : l’écrivain vivait de sa plume et devra s’exiler en 1934 en Espagne, à Majorque, puis quatre ans plus tard, au Brésil, deux pays où la vie était moins chère (sa famille se composant de huit personnes). Celle de l’errance également : de 1926 à 1948, Bernanos vécut à Ciboure, puis Bagnières-de-Bigorre, Clermont-de-l’Oise, Toulon, Majorque, puis le Brésil (Itaïpara, Vassouras, Pirapora, Barbacena), Sisteron, Bandol, La Capelle Vendômoise, puis la Tunisie (Hammamet, Gabès) avant de venir mourir à Paris. Celle de la solitude, enfin.

Du Brésil d’où lui proviennent les échos de la débâcle des armées françaises, Georges Bernanos repart au combat. Il va régulièrement publier dans des journaux brésiliens les articles qui donneront naissance au recueil du Chemin de la Croix-des-Âmes (du nom de la colline de Barbacena où l’écrivain vit alors). Bernanos retrouve la veine pamphlétaire des Grands cimetières sous la lune. Il commente l’actualité, bien évidemment, mais surtout y poursuit la réflexion ébauchée dans les essais précédents. Un propos qui ira en se radicalisant. Par « Résistance française », par exemple, Bernanos ne désigne pas seulement la résistance à l’ennemi, au nazisme, à Vichy, ces « faits de guerre qui prendront fin avec la guerre elle-même », mais entend également la situer dans la continuité de la Révolution française. Bernanos se félicite par ailleurs que cette Résistance « ait pris son origine, non pas dans les rangs rompus et dispersés de nos élites bourgeoises […] mais en plein coeur du monde ouvrier ». Cette rencontre à travers les siècles nous vaut de belles pages, lyriques, quand l’écrivain évoque « le peuple des barricades », « ces fils de la vie parisienne ou lyonnaise, de la rue grondante et chantante dont les cabarets rougeoient dans la nuit comme le four du boulanger, lorsqu’au bruit encore lointain des escadrons en marche, les pavés ont l’air de sauter tous seuls sur la barricade ». Bernanos y revient autant que possible en le modulant sur tous les tons : « On ne s’appuie que sur ce qui résiste ». L’ancien Camelot du Roi a choisi son camp. Les lignes suivantes disent mieux qu’un long discours les raisons de ce choix : « J’ai remis mon espoir entre les mains des insurgés. J’en appelle à l’esprit de Révolte, non par une haine irréfléchie, aveugle, contre le Conformisme, mais parce que j’aime encore mieux voir le monde risquer son âme que la renier ». Cet « esprit de révolte », pour Bernanos, distingue les vrais révolutionnaires de ceux qui en usurpent le titre. Contre une Révolution « asservie et confisquée », il en appelle à la « révolte universelle de l’esprit ». Le révolutionnaire, martèle Bernanos, ne peut être qu’un esprit libre. Lorsqu’il écrit, « il y a un siècle, c’était l’homme des barricades qui luttait non pour la masse, mais précisément contre cette prolétarisation qui absorbait, à un rythme sans cesse accru, les individus dans la masse », Bernanos se réfère à la tradition libertaire et l’oppose à ce qui deviendra le marxisme-léninisme. Il est permis également de situer ce propos dans le prolongement de ce que Nietzsche (Aurore) appelait « l’impossible classe » en demandant aux ouvriers de protester contre une assignation qui les mettaient dans l’obligation de « devoir choisir entre être esclave de l’État ou esclave d’un parti révolutionnaire ».

Fort bien, répondra-t-on, mais cette Révolution contre qui et contre quoi se fera-t-elle? C’est le « monde moderne » que vise Georges Bernanos : « un monde qualifié bêtement de moderne, comme si le fait d’exister aujourd’hui était pour lui une justification suffisante ». Vaste question. Précisons d’abord, pour éviter tout malentendu, que Bernanos excrète avant tout les dictatures, le fascisme et les idéologies totalitaires. Il utilise souvent le terme « totalitarisme », ce qui n’état pas si courant que cela au début des années 40, sans trop l’expliciter et encore moins le théoriser comme le feront plus tard Arendt et quelques autres, mais en disant l’essentiel sur la nature de ces régimes. Ce qui ne l’incite nullement, je le souligne, à prendre la défense du camp adverse, celui des « démocraties ». C’est d’ailleurs là que nous retrouvons la critique de ce monde moderne plus caractéristique aujourd’hui pour nous de la « pensée-Bernanos ». Une critique que ses contemporains occultèrent ou négligèrent car elle remettait en cause l’un des postulats de la « France de la Libération » : à savoir la croyance en un progrès non moins libérateur.

Mais que faut-il entendre par « pensée-Bernanos » ? Signalons d’abord ses liens de parenté avec l’anarchisme : antiétatique, de l’aversion envers la notion d’ordre : « Dans son évolution vers l’Étatisme, la Démocratie Universelle ne nous pardonne pas de proclamer que l’anarchie – c’est à dire l’absence d’ordre, le désordre spontané – vaut encore mieux qu’un ordre perverti ; que le désordre du désordre, si j’ose dire, est mille fois moins malfaisant que le désordre de l’ordre ». La critique par Bernanos de l’État est davantage proche de Nietzsche (« L’État est le plus froid que tous les monstres froids ») que de Marx. Et puis, affirmer que l’État « n’est que la somme effrayante de nos ignorances, nos paresses, de nos lâchetés, de nos terreurs, et de nos convoitises », devrait rendre Bernanos détestable dans les rangs des partisans de « l’État providence ». Si cette critique sous certains aspects peut paraître datée (ou d’inspiration libérale), elle conduit néanmoins son auteur à faire de judicieux rapprochements entre « l’essor de l’État » et « la servitude volontaire ».

La critique du capitalisme, ensuite. Bernanos dénonce ici « l’absolutisme de la Production, la dictature du Profit, une civilisation unitaire ». Là aussi, l’anticapitalisme de l’écrivain vient de loin, mais ses « écrits de guerre » vont bien au-delà d’uns déclaration de principe. Un mot, ou plutôt un concept l’exprime : le système. Bernanos le définit comme une « organisation totalitaire et concentrationnaire du monde », et l’oppose à « civilisation ». Ce système se caractérise par la primauté de l’économique, la « machinerie », et l’apparition de moyens inédits de propagande et de manipulation des masses. L’un des postulats du capitalisme moderne, répète Bernanos, réside dans l’ordre que fonde « la primauté de l’économique ». Ce qui légitimise « que des millions d’hommes soient sacrifiés de temps en temps à l’équilibre instable des marchés pour la conquête des puits de pétrole ou des mines de charbon. On me reproche de ne pas reconnaître cet ordre. Non seulement je ne le reconnais pas, mais je ne vois pas d’autres moyen de délivrer les hommes que de le briser ».

La « machinerie » (ou civilisation des machines) est l’un des apports essentiels de la « pensée Bernanos ». On peut à première vue difficilement dissocier cette critique de celle de la technique. Cependant, il importe de ne pas associer Bernanos à Heidegger, ou avec quelques-uns des actuels contempteurs de la technique. Bernanos avait d’une certaine façon prévu l’objection quand il écrivait : « Ils me croiront ennemi de la technique et je souhaite seulement que les techniciens se mêlent de ce qui les regarde, alors que leur ridicule prétention ne connait plus de bornes, qu’ils font ouvertement le projet de dominer le monde non seulement matériellement, mais aussi spirituellement, de contrôler les forces spirituelles de ce monde grâce à une philosophie de la technique, une métaphysique de la technique, une métatechnique ». Bernanos ne s’oppose pas tant à la technique qu’à l’usage qui en est fait à des fins de domestication des individus. Il l’exprime ainsi : « Le danger n’est pas tant dans les machines, sinon nous devrions faire ce rêve absurde de les détruire par la force, à la manière des iconoclastes qui, en brisant les images, se flattaient d’anéantir aussi les croyances. Le danger n’est pas tant dans la multiplication des machines, mais dans le nombre certes croissant d’hommes habitués, dés leur enfance, à ne désirer que ce que les machines peuvent donner. Le danger n’est pas que les machines fassent de vous des esclaves, mais qu’on restreigne indéfiniment votre liberté au nom des machines, de l’entretien, du perfectionnement de l’universelle machinerie. Le danger n’est pas que vous finissiez par adorer les machines, mais que vous suiviez aveuglement la collectivité – dictateur, État ou parti – qui possède les machines, dispose des machines, vous donne ou vous refuse la production des machines. Non le danger n’est pas dans les machines, car il n’y a pas d’autre danger pour l’homme que l’homme même. Le danger est dans l’homme que cette civilisation s’efforce en ce moment de former ». Pour résumer : c’est à « une conception technique du progrès, mille fois plus impitoyable que n’importe laquelle des mystiques qui ont ensanglanté les siècles » que s’oppose Bernanos. Quand il nous dit que « la Machinerie ne crée pas seulement des machines, elle a aussi les moyens de créer artificiellement de nouveaux besoins qui assureront la vente de nouvelles machines », comment ne pas entendre, par anticipation, une critique de ce qu’on appellera, plus tard, la Société de consommation ? Ces besoins, poursuit Bernanos, « constamment provoqués, entretenus, excités par cette forme abjecte de la Propagande qui s’appelle la Publicité ».

Nul autre contemporain de Bernanos (à l’exception d’Orwell, mais dans le domaine de la politique-fiction, ou d’Adorno dans un autre registre) n’a réfléchi sur le devenir d’un monde qui en cette période de conflit mondial transformait la propagande, consubstantielle à l’état de guerre, en une méthode de manipulation et de dressage des esprits pour le moins inédite. Bernanos distingue l’ancienne domination, celle où les citoyens « étant incapables de recevoir beaucoup d’idées à la fois », n’en accueillaient pas moins, « par un naturel réflexe de défense, le petit nombre indispensable à l’entretien de leur vie, à l’exercice de leur métier » en l’opposant à celle, sans partage, que ces mêmes citoyens, privés des élémentaires mécanismes de défense, appellent de leurs voeux dès lors que cette domination se porterait garante de l’élévation de leur niveau de vie. Ou pour le dire autrement : « Tous les régimes au cours de l’Histoire, ont tenté de former un type d’homme accordé à leur système, et présentant, par conséquent, la plus grande uniformité possible. Il est inutile de dire, une fois de plus, que la civilisation moderne dispose, pour atteindre ce but, de moyens énormes, incroyables, incomparables. Elle est parfaitement en mesure d’amener peu à peu le citoyen à troquer ses libertés supérieures contre la seule garantie des libertés intérieures, le droit à la liberté de penser – devenu inutile, puisqu’il paraitra inutile de ne pas penser comme tout le monde – contre le droit à la radio ou au cinéma quotidien ».

Bernanos observe que la politique, autrefois un art, relève d’un mode de fonctionnement qui peu à peu l’apparente à l’industrie : « Avec les faibles moyens dont ils disposaient jadis pour la diffusion rapide de ce qui en ce temps-là, ne s’appelait pas encre des slogans, les gouvernements devaient agir avec prudence, car une fois le mensonge mis en circulation, il devenait presque impossible de lui en substituer un autre ». Tandis que la politique, ainsi instrumentée, « inonde le marché de de mensonges fabriqués en série, qui, dans l’opinion des fabricants, doivent servir partout, convenir à n’importe quelle opinion nationale, comme un film d’Hollywood à n’importe quel public in the world« . La « pensée Bernanos » anticipe en quelque sorte la Société du spectacle. Guy Debord n’était pas sans ignorer Georges Bernanos (cité dans Cette mauvaise réputation), mais nous ne savons pas s’il avait lu, même en partie, ses « écrits de guerre ». D’ailleurs deux (parmi les cinq) des traits principaux, énumérés par Debord, qui par effet combiné caractérisent le « spectaculaire intégré », à savoir le renouvellement technologique incessant et la fusion économiquo-étatique, sont déjà présents chez Bernanos (avec les pages sur la « Machinerie » pour le premier, et celles critiques sur la « primauté de l’économique » pour le second). Les trois autres traits (« le secret généralisé », « le faux sans réplique », et « un présent perpétuel ») n’étant qu’ébauchés dans ses « écrits de guerre ». Les lignes que nous venons de citer plus haut font également écho à ce que presque en même temps Adorno analysait avec « La production industrielle des biens culturels » (dans Dialectique de la raison, écrit avec Horkheimer).

Un mot revient souvent dans ces « écrits de guerre », celui de propagande : une propagande « dont la puissance, l’efficacité, l’universalité ne peut se comparer à rien de ce qu’a vu jusqu’ici – ou même imaginé – l’homme ». Ici Bernanos réactualise la « servitude volontaire », selon La Boétie, en des termes qui ne devraient pas laisser indifférents les lecteurs de Nietzsche, voire ceux de Marx (l’aliénation, n’est ce pas…) : « Des millions d’hommes, dans le monde, paraissent victimes de la propagande, alors qu’ils en sont les complices. Ils croient à tout, pour la même raison qu’ils ne croient à rien. Si vous allez au fond de leur apparente crédulité, vous trouveriez qu’elle n’est qu’une forme de refus de juger, qu’ils souffrent d’une paralysie de la conscience. Lorsque vous réussissez, au prix de grands efforts, à réveiller un moment de sensibilité de cet organe, ils acceptent si facilement d’avoir été dupes, qu’on ne saurait mettre en doute qu’ils ont été des dupes volontaires. Ils vous disent : « Hé bien ! Quoi ? Que voulez-vous ? Tout est bon pour finir la guerre ». Oui, tout est bon pour finir la guerre, mais tout est bon aussi pour gagner de l’argent, comme le prouve assez l’effroyable multiplication des spéculateurs, grands et petits, la corruption presque totale et sans doute définitive des moeurs commerciales. Tout est bon pour vivre tranquille, tout est bon, même la servitude, si elle dispense de tout effort, et d’abord du plus douloureux, celui de choisir entre le vrai et le faux, le Bien et le Mal. Hélas ! À quoi bon détruire les dictateurs, si on continue, sous prétexte de discipline sociale et pour faciliter les tâches des gouvernements, à former des êtres faits pour vivre en troupeaux ? […] Car ce n’est pas la servitude qui fait les esclaves, c’est l’acceptation de la servitude. Et il y a une chose pire que l’acceptation de la servitude, c’est d’y conformer sa vie au point d’y trouver ses aises, et finalement, de l’ignorer ».

Une servitude que Bernanos associe au besoin de sécurité. Il évoque, dans Le Chemin de la Croix-des-âmes, « les abjectes sécurités de la servitude ». On ne trouve évidemment pas l’expression « idéologie sécuritaire » sous sa plume, mais l’idée est là, déjà présente. À cette « demande sécuritaire » qui fait des assistés ou des esclaves, Bernanos oppose le « risque ». Il n’y a pas d’ailleurs de terme plus bernanosien que celui de risque. Citons les lignes suivantes, indispensables bien comprendre ce qui est ici en jeu, avant de poursuivre : « L’heure vient toujours où un écrivain digne de ce nom doit choisir entre un public et des amitiés. J’ai choisi les amitiés. Un public se gagne et s’entretient par des procédés qui ne diffèrent pas de ceux par lesquels un habile commerçant gagne et entretient une clientèle. On gagne un public ; mais il faut mériter les amitiés, il faut les mériter sans cesse, il faut courir chaque jour le risque de les contredire et de les perdre. La confiance dont m’honorent ceux qui me lisent est un bien précieux, mais je n’en ai que l’usufruit ils sont toujours libres de la reprendre quand il leur plait. J’aime mieux d’ailleurs mille fois la perdre que la trahir ». Ceci indique au plus juste à quel homme et à quel écrivain nous avons ici à faire. Car, pour Bernanos, la liberté est un risque, et devrait être « le plus magnifique des risques, le risque absolu ». Ce qui signifie qu’elle n’est jamais acquise, qu’il ne s’agit pas d’un bienfait tombé du ciel, qu’elle se trouve partout menacée y comprit là où d’aucuns s’en gargariseraient. Bernanos ne s’adresse pas à ceux qui éprouveraient le besoin d’être rassurés, confortés dans leurs habitudes de pensée, mais à ceux « qui veulent courir le risque de penser par eux-mêmes ». À ces derniers, il n’a pas de « consignes à donner », mais essaie de leur « ouvrir un chemin ». La Révolution également est un risque. Mieux vaut courir le risque d’une Révolution que d’être l’éternelle dupe du réformisme. C’est là l’un des postulats de la « pensée-Bernanos ».

Il reste à traiter la question de la démocratie. Jusqu’en 1940, Georges Bernanos se définira comme « anti-démocrate ». Ceci en raison de convictions royalistes, déjà chancelantes lors de la rédaction des Grands cimetières sous la lune, qui ne seront plus de saison après la débâcle de juin 1940. Une page est alors tournée, définitivement : Lettre aux anglais en prendra acte. Cependant, Bernanos ne se rallie pas à la démocratie comme le ferait, par exemple, un gauchiste repenti. Il l’accepte par défaut, la jugeant cependant mille fois préférable aux totalitarismes de gauche ou de droite, ou à Vichy. Il l’accepte certes, mais il la critique, voire la combat au nom d’une conception de la liberté au sujet de laquelle il ne veut surtout pas transiger. C’est d’ailleurs ce qui apparente la « pensée-Bernanos » à l’anarchisme. La liberté, reparlons-en. C’est justement parce qu’il est particulièrement sourcilleux sur ce chapitre-là, que Bernanos n’entend pas que cette liberté soit galvaudée dés lors qu’elle serait « proclamée par la loi ». La « liberté de penser garantie par la Constitution » ne protège aucunement contre « le risque de ne plus penser du tout ». La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen représente un moment fondamental de l’histoire des hommes comme rencontre entre la philosophie la plus avancée, celle des Lumières, et les aspirations d’un peuple à s’émanciper de la tutelle des rois et des puissants. Encore fallait-il être confronté à cette situation révolutionnaire-là, celle de 1789, pour qu’elle puisse voir le jour. Passons au siècle suivant. Quand Bernanos écrit ceci (« l’ouvrier du faubourg […], le rêveur, l’incorrigible mourant content sur la barricade pour le bonheur du genre humain ressemblait certainement encore plus au garde national bourgeois, lecteur de Rousseau et de Voltaire, qui l’ajustait de l’autre côté de la rue, qu’à l’opulent gaillard américain, bien logé, bien vêtu, nourri de vitamines, touchant un salaire énorme et décidé à en toucher encore plus à la faveur de la guerre »), y répondent les lignes suivantes : « Chaque progrès de la technique vous éloigne un peu plus de la démocratie rêvée jadis par les ouvriers idéalistes du Faubourg Saint Antoine ». C’est l’un des enjeux de la démocratie que Bernanos pointe ici. Et il ajoute : « En parlant ainsi, je me moque de scandaliser les esprits faibles qui opposent aux réalités des mots déjà dangereusement vidés de leur substance, comme par exemple, celui de Démocratie ». Ce que, aujourd’hui, nous traduisons en opposant la démocratie directe (évoquée par Bernanos) à la démocratie représentative (qu’il critique depuis un autre argumentaire). L’évolution des sociétés n’incite pas Bernanos à l’optimisme. Ce qu’il voit se dessiner ce sont « des démocraties sans démocrates, des régimes libres sans hommes libres ». Nous retrouvons ici la critique que nous formulons aujourd’hui à l’égard de la démocratie représentative. Nous la retrouvons d’autant plus que Bernanos rappelle à qui veut bien l’entendre : « La Démocratie est la forme politique du Capitalisme, dans le même sens que l’âme est la Forme du corps selon Aristote, ou son Idée, selon Spinoza ». Quand Bernanos écrit : « Il apparait de plus en plus clairement chaque jour, en effet, que le Capitalisme a été, jusqu’ici, le meilleur et le plus efficace instrument de totalitarisation du monde », d’aucuns objecteront que le marché se sent davantage à l’aise en démocratie (représentative, taisent-ils) que dans un régime dictatorial ou totalitaire. Certes, mais Bernanos parlait de tout autre chose…

Par un autre détour, nous sommes revenus à la Société du spectacle évoquée plus haut. Dans son constat, Bernanos n’oublie pas ceux qui font profession de penser, les intellectuels : « Je dis l’intellectuel, l’homme qui se donne à lui-même ce titre en raison des connaissances et des diplômes qu’il possède ». Il en exclut le savant, l’artiste et l’écrivain « dont la vocation est de créer », pour qui « l’intelligence n’est pas une profession, mais une vocation ». Bernanos, en distinguant parmi les intellectuels, ceux qu’il n’appelle pas les « experts » – nous le ferons à sa place – met en garde contre tout savoir spécialisé qui tendrait à se transformer en discours de maîtrise. Il l’exprime en des termes qui nous renvoient au monde d’aujourd’hui : « Oh ! sans doute les petits intellectuels fanatiques et bornés qui sont parmi vous comme le vers dans le fruit, les petits cuistres à peu près vides de cervelle, mais les poches bourrées de programmes et de statistiques, vous diront demain que j’ai parlé de poète et non de sociologue ou d’économiste. Je leur réponds par avance […] depuis que les économistes se sont modestement attribués la direction des affaires de ce monde au nom de la primauté de l’économique, c’est-à-dire de la leur, les choses les plus nécessaires sont mises hors de la portée des pauvres, la spéculation bat son plein, et l’or se change en papier. Bref, tout se passe comme si la société n’avait de pire ennemi que le sociologue, l’économie de pire ennemi que l’économiste, le sociologue soutenant la société, l’économiste l’économie exactement comme la corde soutient le pendu ».

Ainsi parlait Georges Bernanos. À l’antienne qui veut qu’au fil des ans, en vieillissant, l’évolution se fasse toujours dans le sens de la modération, de l’apaisement, du conservatisme ou d’une réconciliation avec un monde autrefois honni, Bernanos oppose le plus cinglant démenti. Bernanos, je pense, se serait trouvé chez lui en mai 68: il aurait été en phase avec une jeunesse qu’il appelait de ses voeux. On peut également penser – car nul n’était moins démagogue que lui – qu’il serait sans aucune complaisance envers la jeunesse « connexée » de ce début de millénaire : l’un des aspects de la « machinerie » qu’il ne pouvait prévoir.

Pour conclure. Lisez les « écrits de guerre » de Bernanos : ils ont été rassemblés dans la Bibliothèque de la Pléiade sous le titre Essais et écrits de combat, et plus particulièrement le 2e volume. Il s’agit d’une lecture tonique, stimulante, excitante, surprenante, parfois dérangeante (Bernanos, malgré tout, reste catholique), mais jamais indifférente, la langue de Bernanos n’y étant pas pour rien. Je pense même que des esprits blasés, revenus de tout ou presque, gagneraient à s’immerger dans ces pages qui nous font entendre, comme rarement auparavant, une chanson que l’on croyait pourtant connue, à ce point que l’on s’excusait presque de reprendre un refrain usé jusqu’à la corde, ou des couplets qu’on tolérait comme on tolérerait des espèces en voie de disparition, seraient-elles qualifiées de « nuisibles » par la société. Qu’on ne vienne pas nous répondre que le monde a changé au point de rendre la critique de Bernanos obsolète. C’est tout le contraire ! Les modes de domestication évoluent, assurément, et il convenait de rendre cette justice au vieux lutteur : d’avoir été l’un des premiers à dire en quoi résidait ce nouveau type de domestication, et de s’y être opposé de la façon qui vient d’être rapportée.

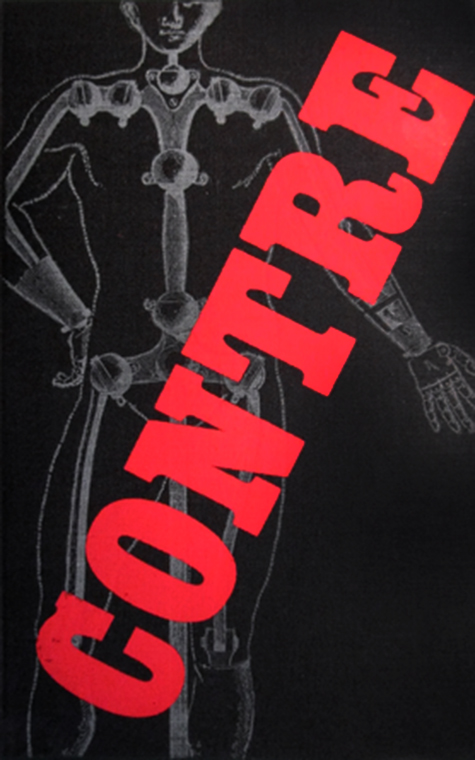

Texte © Max Vincent – Illustrations © DR

Ce texte a fait l’objet d’une première publication sous le titre « Le Retour de Bernanos » sur le blog de l’auteur (mars-avril 1999). Nous en donnons ici une version revue et corrigée.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.