À l’origine, l’idée d’en écrire un livre ne m’a pas du tout traversé l’esprit. Il s’agissait – le choc passé de la première lecture de Dâh, dans la nuit khmère (Lurlure, 2022) – de faire quelque chose de tout ce qui s’était mis à bouillonner en moi. L’œuvre de Christophe Macquet m’était, à vrai dire, plutôt familière : au début des années 2000, je m’étais intéressé à ses « récits photographiques » : Anoche hubo una tormenta. J’explorais ses photographies, découvrant une œuvre singulière, dont la chronique, comme une pierre exhumée, est toujours visible : il s’agit De la disparition des Récits photographiques de Christophe Macquet.

Mes Approches de Dâh, me formulais-je, seront un portulan personnel pour traverser cette « nuit khmère ». D’un voyage au Cambodge – lointain déjà – subsistent en moi des impressions sonores, visuelles, olfactives. Phnom Penh, Siem Reap, Angkor, routes de latérite scandées de palmiers verts, sourires, fantômes inquiétants du passé. L’anecdote pourrait sembler superflue, si elle ne venait me rappeler que ce séjour fut trop court pour prétendre avoir « compris » quoi que ce soit, mais assez prégnant pour que la lecture de Dâh vienne, aujourd’hui, déployer des corolles que je croyais oubliées. Les Approches sont donc un nouveau voyage.

Il était deux fois, donc : un même déclic après la lecture des « récits photographiques », et après celle de Dâh. Entre deux, j’ai continué de lire Macquet. Luna Western et Desde Luna Western, entre autres : j’étais là en terre moins inconnue. Macquet évoque l’Argentine, j’ai longtemps vécu au Mexique – la langue espagnole m’était une alliée. J’entreprends donc d’écrire sur, autour, à travers Dâh – toutes ces prépositions disent la densité du livre, et mes tâtonnements. J’alimente mon blog, L’Œil a faim, de billets écrits dans une urgence certaine : le fleuve Dâh m’emporte. Tout commence donc comme le journal d’un lecteur, travaillé par le désir d’écrire sur ce qu’il lit.

Dâh m’accapare, je découvre d’autres livres muets de Macquet (ils sont au nombre de vingt-cinq, je n’ai pu tous les lire, certains sont définitivement indisponibles). Je lis le sidérant cri & co – qui secoue énergiquement le cocotier poétique. J’enchaîne avec Kbach et Tchoôl !, redécouvrant la dentelle pétrée de la graphie cambodgienne. Je retrouve Soth Polin, dont j’avais lu le roman L’Anarchiste. Puis je lis Génial et génital, traduction par Macquet de quatre nouvelles de l’auteur cambodgien. Bref, je comble les trous, découvrant l’ampleur d’une oeuvre déjà constituée, séduit aussi par l’idée que tout lire d’un auteur n’est gage de rien du tout, certainement pas d’un savoir de spécialiste. Je ne suis pas spécialiste de l’œuvre de Macquet (il rirait, je crois, du contraire) : j’en suis un lecteur !

Les « poinçons » s’accumulent. J’en ai quelques retours, enthousiastes, ou effrayés… Dans l’urgence, donc, ce qui engendre maladresses, redites, erreurs. N’importe. Appel aux tripes (au trip). Je me perds dans les pistes profuses qui s’ouvrent à chaque texte (que j’appellerai « pièces ») et à chaque photographie. Je mesure la tâche qui m’attend : il est impératif de rester à la hauteur de l’œuvre, de ne jamais la desservir. Contre la submersion, quelles digues ? Comment avancer dans Dâh ? En démêler les fils requérait davantage. Pour reprendre le titre d’un livre muet de Macquet, La Leyenda de Amancay, récit bicardiaque, j’écris sur un tel rythme : le cœur/la raison, l’impression/le décodage, le sensible/l’intellect, etc. Je tresse une manière de lecture impressionniste (qu’est-ce que l’œuvre de Macquet fait naître en moi ?) et généalogique (tenter de reconstituer la naissance de l’œuvre). Le livre-monde s’inscrit dans un processus d’écriture et de photographie entamé par l’auteur depuis plusieurs décades : lire/voir ce qu’il y avait avant relève alors de l’évidence. De là les retours sur Luna Western, sur Tchoôl !, sur les récits photographiques d’Anoche hubo una tormenta. Bref, sur toute l’œuvre disponible avant 2022, année de la parution de Dâh.

L’une des vertus de Dâh est de faire vivre à son lecteur sa propre traversée de la nuit. Pour Christophe Macquet, elle est khmère. Pour moi, c’est la nuit mexicaine, la nuit japonaise. Les nuits françaises où je rêve, littéralement, de Dâh et de son auteur. Je n’ai pas fait état de ces rêves ; mais le Mexique affleure ici et là. J’ai (ré)agi à coups de poinçons : ce qui point, ce qui laisse des traces sur la chair. Le terme « poinçon » n’est pas neutre : il rappelle le poinçon lacanien. Je déroulais, d’abord, une lecture influencée par la psychanalyse, pour m’en écarter ensuite, et n’en garder que le plus éclairant.

Ma dette à Gilles Deleuze et Félix Guattari est visible dans la lecture rhizomique de Dâh : le refus farouche de tout centre de pouvoir chez Macquet, son attrait pour les marges, l’absence de préséance d’une pièce du recueil sur l’autre, d’un genre sur l’autre, la circulation invisible et souterraine des sens, ont trouvé dans la notion de rhizome un écho assez efficace pour que je la reprenne. De même que les notions d’image-cristal et d’image-souvenir, qui m’ont aidé à appréhender la place qu’occupe la photographie chez Christophe Macquet.

Je m’intéresse à ce qui agit sur l’œil : cartouches de texte blanc sur fond noir comme négatif des photographies réinjectées sur fond noir. Quel usage Macquet fait-il du noir et blanc, cette expression lexicalisée qui renvoie au vocabulaire du cinéma et de la photographie ? Quelle réappropriation est à l’œuvre dans le texte, qui fait alterner typographie traditionnelle et texte en négatif ? Et que dire des textes-blocs, semblables aux blocs que font les photographies ? Pourquoi ces réinjections de photographies ? Ce sont là des mystères que je désirais lever.

Amoureux des idéogrammes et des alphabets (cf. Écritures du monde : Un voyage au pays des langues), je suis aussi séduit par la poésie visuelle des mots khmers en couverture de Tchoôl !, de Kbach, par le malayalam de Cette fille à la peau verte, par l’arménien des Sélénogrammes de la solitude Avine. Séduction purement esthétique, pour un temps hors de l’empire du sens. Je revis l’illettrisme qui m’avait tant fait béer devant les mystérieux kanjis du Japon. Dâh me réserve le même sort : en dépit des éclaircissements de l’auteur – qui a répondu à mes questions par courriel – nombre de mots khmers me restent et resteront interdits : alors, je conjecture.

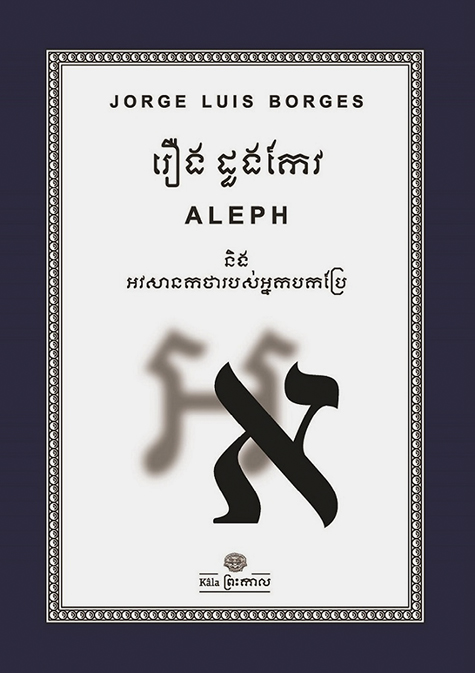

Ces Approches s’apparentent à une enquête, doublée de découvertes vertigineuses : Dâh est nourri de la littérature universelle, en particulier de la poésie khmère traditionnelle, que je découvre en français. Paul Claudel ou Victor Segalen, avec Connaissance de l’Est ou Stèles, Michaux avec Un barbare en Asie, étaient des éclaireurs. Macquet est de ceux-là : je découvre la richesse de la culture khmère, incarnée dans un voyageur qui part vivre longtemps au Cambodge, en apprend la langue, la traduit. Grand bonheur de lire Macquet, puisque j’aborde, à mon tour, ce « petit royaume », et l’invisible devient visible. Autre bonheur : retrouver Arthur Rimbaud, Jules Laforgue, Jorge Luis Borges, Raymond Roussel, Alain Resnais, T. S. Eliot, Emily Dickinson, découvrir les poètes argentins. La bibliothèque que nous portons en nous, lien complice avec l’auteur.

Je pensais explorer le versant « français » de l’œuvre avec la naïveté d’un lecteur français. Là encore, illusion : l’imaginaire maritime de Christophe Macquet, lié au port de Boulogne-sur-Mer, n’est pas plus « français » que les autres. Il n’existe aucun « versant français » de Dâh, pas plus qu’il n’y a de « versant khmer ». Non, l’impression à lire la première pièce de Dâh était la bonne : ce livre nous fait goûter la chair du monde. Et les Approches ne pouvaient s’écrire que dans le mouvement d’une navette sur un métier à tisser : filer vite (c’était mon rythme), entre les fils, revenir, faire apparaître un motif à mes yeux – je revendique l’entière subjectivité de mes poinçons.

(Portulan, navette : j’hésite entre le maritime et l’artisanat).

Il y a eu deux points de bascule, dans l’écriture des Approches : celui où j’ai failli tout arrêter – disons à mi-chemin, pour étouffer un sentiment persistant de sur-place – et celui – postérieur – où a surgi l’idée de réunir les poinçons dans un livre, quand je sentais m’approcher de la masse critique, qui fait que l’ouvrage tient. Ces Approches sont le tissage de 395 poinçons, ordonnés en 53 séquences. L’ordre des séquences suit, peu ou prou, la logique temporelle de mon cheminement dans les 108 textes et 108 photographies de Dâh. Tout au plus, ai-je réuni sous le même titre quelques poinçons épars, qu’un thème commun unissait. J’ai remanié les quelque 400 poinçons originalement mis en ligne. J’ai tenté de fixer des saisissements. Aux approximations près. S’approcher, aproximarse, en espagnol, est mon rapport le plus juste à l’œuvre. L’accueillir, tenter de dire ce qu’elle fait en moi : fulgurances, défaillances, réincarnations, extrêmes tristesses, extrêmes bonheurs.

Toute l’œuvre de Christophe Macquet a cette faculté de s’adresser, en moi, au voyageur. Je le découvre à mesure que chaque poinçon s’écrit. Grâce à elle, je ne cesse de refranchir des frontières. Et parmi elles, celle qui, en chacun de nous, plus ou moins visible, fait signe : l’endroit précis où l’on va sortir de soi. Voilà ce qu’un mot khmer « illisible », ce qu’une guirlande tressée de mots et d’images peut susciter : la rencontre de l’autre. La littérature est transitive, fût-elle nocturne. Bien des intuitions pour écrire les poinçons sont nées la nuit, en rêve, ou au réveil.

De frontière dans l’œuvre de Macquet, point : ni entre prose et poésie, ni entre vers et ligne, ni entre texte et photographie, ni entre les « genres », ni entre les langues, ni… J’ai trouvé chez Macquet ce que je cherche en écrivant : une manière de réponse au mystère de la langue. En lisant la préface de L’Impureté de Dieu, de Stéphane Zagdanski, un passage a attiré mon attention :

À rebours de la formule de Lacan : « à l’être succède la lettre », voici l’enseignement majeur du judaïsme : c’est la lettre qui précède l’être ; Dieu, avant que de rugir, d’illuminer ou de sculpter, bien avant de châtier, d’élire, de jalouser ou de disperser, Dieu avant même de créer écrivit. La tâche primordiale de l’élu sera dès lors de lire, d’étudier, de gloser, de transmettre, d’écrire aussi bien sûr, maniant telle une étoffe – à coups de césures et de sutures – la matière intense, délicate, pulsatile, chatoyante et jouissive des versets, floculations compactes de dire engendrant la pensée aussitôt entrelacés.

Zagdanski fait, ici, allusion à l’écriture selon la pensée juive. Je laisse un instant de côté l’aspect talmudique, pour ne retenir que la préséance de la lettre sur l’être, ainsi que la belle image de l’étoffe maniée, retrouvant là ma perception de la guirlande khmère, motif de Dâh. Et sans doute ces Approches sont-elles une glose, une manière de transmettre. Christophe Macquet – traduisant de l’espagnol vers le khmer, la nouvelle de Borges L’Aleph – se pose la question : « Comment traduire l’Aleph (la lettre hébraïque) en khmer ? ». Il trouvera une réponse inattendue, expliquant que les deux alphabets, hébreu et khmer, auraient une origine commune, l’alphabet araméen.

Rester à la hauteur de l’œuvre, qui travaille les langues au corps. Cela est tout autant sensible dans les traductions de Macquet. De quoi parle-t-on, quand Duras écrit « rac » pour dire un « cours d’eau » (Un barrage contre le Pacifique) ? Macquet traduit ce roman en khmer, il cherche dans l’enfance vietnamienne de l’écrivaine, son équivalent (« prèk »), avant de découvrir que le mot vietnamien d’origine est [rak], « emprunt tardif du vietnamien au cambodgien », écrit Macquet sur son site.

L’étymologie, cette « grande révolutionnaire », pour citer Meschonnic, de par « les effets giratoires qu’elle produit : le mouvement et le retour sur place », m’a semblé jouer un rôle crucial dans Dâh, puisqu’elle nourrit avec rigueur l’écriture de Macquet, animée d’effets giratoires (j’ai pu ainsi identifier les motifs de la boucle, du cercle, dans Dâh). Sans doute est-ce là ce qui m’a poussé à revenir aux origines des mots que je lisais (ma dette est grande au portail de ressources du CNRTL).

S’approcher d’une œuvre inclassable, la goûter, en apprécier les saveurs, requiert de n’obéir qu’à ses propres lois, celles du désir, du Désir même dont parle Spinoza. Les poinçons des Approches ne font rien d’autre que cela. Dâh est de ces rencontres qui vous changent profondément : lorsque dans la moire du jour brille soudain un vers, une ligne, lorsqu’au spectacle quotidien une photographie de Macquet vient s’inviter, on sait que son œuvre est entrée en vous, non comme un corps étranger, mais comme la pièce qui manquait…

Texte © Bruno Lecat – Illustrations © Christophe Macquet & DR (dont Francis Tattegrain, La ramasseuse d’épaves © coll. musée de Boulogne-sur-Mer).

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.