MARIANNE GOKALP s’entretient avec nous à propos de son roman : UNE ÉCORCHURE (Le Canoë, 2025) :

1 – Marianne, tu publies ton premier roman qui s’inspire d’une épreuve autrefois traversée. En découle un récit sur la maladie, épuré de toute complaisance que Colette Lambrichs a décidé de publier. Ce texte se distingue de la production habituelle sur le sujet, refusant tout poncif autobiographique larmoyant ou victimaire. Ton éditrice souligne d’ailleurs que tu « pulvérises les codes ». Qu’est-ce qui t’a poussé à écrire et à vouloir publier Une écorchure ?

Ce livre n’est ni un témoignage ni une autobiographie. Ces genres obéissent à des codes particuliers qui m’intéressent en tant que lectrice, mais ne sont pas les miens en tant qu’auteure dans Une écorchure. Ces genres visent, sinon l’exhaustivité, du moins une certaine largesse dans le récit des faits, parfois le plaisir de la confession (le « trou de serrure ») ou au contraire la douleur ou le courage de dire, ou encore une énumération des mal nommées « leçons de vie » formées au gré d’un épisode, d’une anecdote, qui rejoignent les étapes qu’on trouve dans le roman d’apprentissage. Ce texte, au contraire, est né comme toute fiction à laquelle je m’attelle, lorsque j’ai trouvé le personnage principal et la langue qui permet d’atteindre sa vérité, un peu comme une sculptrice trouve la glaise avec laquelle travailler son sujet. Ce personnage, c’est Genevièy, « jeune-vieille » qui, en devenant d’un coup gravement malade alors qu’elle est très jeune, se transforme et traverse tous les âges, de l’enfance à l’extrême vieillesse, dans d’incessants allers-retours dans la matière-temps. Cette jeune femme, je la regarde avec tendresse, mais ce n’est pas moi, qui suis plus âgée qu’elle, et qui la raconte. La langue trouvée pour la raconter, c’est notamment l’adresse à la deuxième personne du singulier, ce tutoiement rudoyant qui ne ménage ni Genevièy ni la lectrice ou le lecteur puisqu’il l’intègre – c’est grammaticalement inévitable – au récit. Ainsi, l’expérience de la déflagration qu’est la lutte mortelle en pleine jeunesse n’est jamais regardée par le trou d’une serrure, mais prise en pleine face. La force vitale aussi, car c’est une des spécificités du texte de ne pas faire de la jeune femme une victime, et de célébrer sa joie, sa sensualité lumineuse, qui ouvre et ferme le roman. Nous qui sommes d’un âge et d’une identité fixes en la lisant, nous traversons avec elle toutes ces métamorphoses, et son voyage étrange dans la matière-temps. Elle nous déstabilise. En lisant des livres, je cherche à entrer dans une vérité qui n’est pas la mienne, et me change. Je ne pouvais pas me départir de ce principe en écrivant.

2 – Tu reviens souvent, à travers ce récit à la lecture et à ta passion pour la littérature. Explique-nous comment la littérature et les arts ont pris racine dans ta vie, et ce qui t’a amené à étudier la littérature anglaise. Au fil de ton récit, nous voyons Ludwig Wittgenstein, Samuel Beckett, Albert Camus, Lewis Carroll, Victor Hugo, Michel de Montaigne, Mary Shelley, Boris Vian qui accompagnent Genevièy avec leurs paroles sur la vie et la mort. Peux-tu revenir pour nous sur la manière dont ces écrivains ont exercé une influence sur ton parcours, sur l’orientation de tes lectures, et évidemment sur ton écriture ?

C’est assez simple : j’ai une formation littéraire, d’abord en lettres françaises, puis en lettres anglaises. Je suis venue à la littérature anglaise après les lettres françaises, parce que l’anglais fait partie de ma famille. Parallèlement, les arts visuels exercent une influence importante sur ma vie, et donc sur mon écriture. Les œuvres des artistes cités sont pour moi aussi vivantes que les vivants, et existent en soubassement de ma création. Je dirais que pour ce roman, le terreau principal, mais pas unique, est la matière surréaliste, notamment Lewis Carroll et son illustrateur John Tenniel, respectivement auteur et illustrateur d’Alice au pays des merveilles et De l’autre côté du miroir, auxquels le mouvement surréaliste, emmené par André Breton, adonné le titre honorifique de surréalistes a posteriori. En anglais, c’est la nonsense literature, le genre du « non-sens ». Ils m’ont appris à jouer de façon simultanée avec les mots et les images. Le tableau Alice en 1941, peint par Max Ernst, a aussi été une rêverie qui a pu constituer un des points d’ancrage du roman. C’est un tableau qui représente une jeune femme dans un paysage désolé, rouge et ocre, organique, dont on ne comprend pas bien la matière (Est-elle calcaire? Mousseuse ?). Cette matière recouvrant la jeune femme d’une sorte de manteau fait d’elle, à la fois, une reine et une captive. On ne sait où commence la matière et où commence le sujet. C’est un beau principe pour écrire.

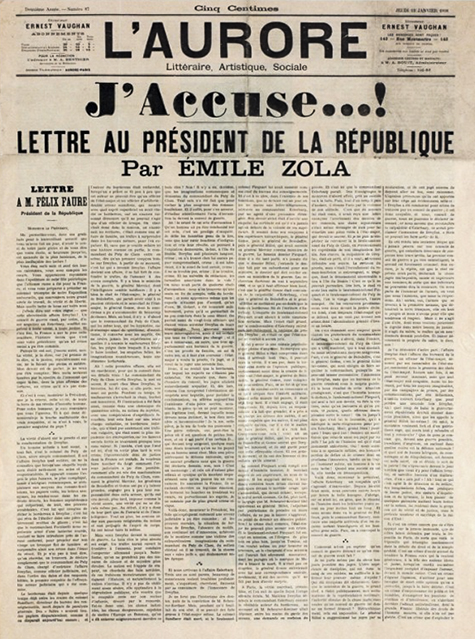

3 – Tu convoques aussi Émile Zola et son « J’accuse ! » (1898) au cours de l’affaire Dreyfus, amenant Genevièy à son tour à accuser : elle porte ainsi « plainte contre X / en attendant que les chiens de faïence s’animent / je suis là / avec ma liste en X / et j’accuse ». Qu’est-ce qui t’a amené à utiliser le modèle de cette « lettre ouverte », et pourquoi celle-ci te paraît-elle pertinente comme forme d’engagement littéraire ? En quoi la rhétorique déployée dans cette lettre de Zola te paraît-elle toujours efficiente? Estimes-tu qu’une telle lettre est la forme idéale pour faire « prendre conscience » aux lecteurs ?

C’est le seul passage du texte où Genevièy prend la parole et dit « Je ». Je l’y autorise parce que son indignation est plus grande qu’elle. Nous nous classons parmi les pays du monde enregistrant le plus grand nombre de cas de cancers, et ce chiffre croît chaque année un peu plus. Les cancers survenant avant 49 ans battent des records. Encore plus inacceptable, nous sommes l’un des derniers pays d’Europe à ne pas disposer d’un registre national sur le cancer. Pour en discuter les détails, il faudrait une rigueur et une connaissance scientifique du sujet que je n’ai pas. Ce que je peux faire, en revanche, c’est donner une voix littéraire qui entre en résonance avec d’autres voix de notre temps, scientifiques ou citoyennes, par exemple, celle de Fleur Breteau, écrivaine et porte-parole du collectif Cancer Colère qui, dans le contexte du vote de la loi Duplomb réintroduisant des pesticides interdits, a crié crâne chauve à l’Assemblée Nationale : « Vous êtes des alliés du cancer et nous le ferons savoir ! ». C’est aussi la voix des millions de citoyens qui se sont mobilisés contre cette loi à sa suite. Comme pour l’affaire Dreyfus, c’est un moment charnière où le politique menace l’intime ; notre intégrité physique et psychique, celle de nos enfants, l’avenir… Enfin, comme le Zola de « J’accuse ! », je donne le droit à Genevièy de s’indigner publiquement, dans la littérature, d’un sujet autrefois pudiquement discuté à voix basse dans les foyers (c’était il n’y a pas si longtemps). Comme sur beaucoup de sujets actuels, il est temps que la honte change de camp.

4 – Le chapitre 3 d’Une écorchure s’intitule « Gollum ». Quel lien entretiens-tu avec ce personnage fictif créé par J. R. R. Tolkien ?

Le Hobbit est un texte que j’aime, car il est travaillé par des valeurs qui me sont chères: la force du collectif, l’humilité et l’héroïsme des petits, la question de la filiation, l’amitié, et bien sûr, le corps à corps avec la mort, et donc avec la vie. Quant à Gollum, ce hobbit devenu monstre, il incarne la plus terrible déchéance de l’humain. En cela, il est profondément humain.

5 – « Rafouster » est un néologisme qui résonne à plusieurs reprises au cinquième chapitre dont il lui donne son titre. Peux-tu nous expliquer le sens que tu donnes à ce verbe et ce qu’il t’a permis d’exprimer ? Sinon, as-tu prévu de poursuivre le défi de l’écriture après ce premier livre ? Envisages-tu d’approfondir certaines pistes déjà esquissées, d’explorer d’autres formes ou d’autres territoires ?

Je m’en garderais bien, car le personnage de Genevièy s’y essaie déjà dans ce chapitre, c’est elle qui l’emploie et s’interroge sur son sens. En tant qu’auteure, c’est un mot que je dépose aux pieds du lecteur ou de la lectrice. On comprend que rafouster est un verbe d’une grande vitalité. Ensuite, comme un personnage dont je rechignerais à décrire trop précisément les traits, je laisse la lectrice ou le lecteur se représenter ce qu’il signifie pour elle ou lui, se l’approprier comme elle ou il l’entend. Ainsi, je fais confiance à son intelligence. Je n’ai aucune leçon à donner avec ce texte. Non, je n’ai pas de programme thématique quand j’écris. Je ne saurais donc dire si certains motifs vont être répétés. Ce que je peux dire, c’est que mon deuxième roman sera très différent.

Entretien © Marianne Gokalp & D-Fiction – Illustrations © DR

(Guérande, octobre 2025)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.