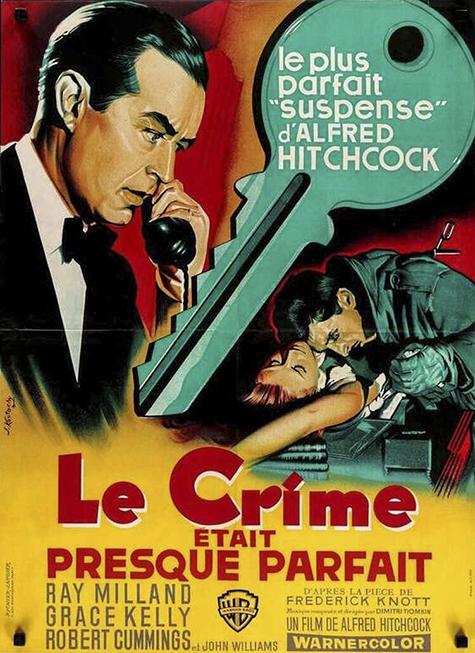

Les professeurs du collège Georges Braque, établissement nommé également « Croix rouge III » afin d’en brocarder plus nettement l’ancrage suburbain et le nom de mauvais quartier, les mutés malchanceux donc, du CES situé à l’ouest de Reims, en direction d’Épernay, sous la houlette de la grande chaufferie et de sa cheminée orange surplombant les champs et l’aire sablonneuse d’un futur quartier pavillonnaire, ces jeunes ou plus expérimentés professeurs emmenaient leur classe en sortie. Planétarium ou centre de documentation, les trajets houleux valaient mieux que leur destination. L’une de ces excursions s’éleva pourtant à la perfection. Notre classe de quatrième fut conduite à « L’Atalante », un cinéma de quartier tel qu’il ne doit plus en rester beaucoup en France. Et si d’ailleurs il en reste, ils se trouvent cernés par un décor actuel qui leur va très mal. Situé dans le quartier Maison Blanche qui vient de fêter son centenaire, « L’Atalante » n’existe plus. L’endroit formait un lieu mixte cumulant les qualités de Maison des jeunes, de siège associatif et de petite salle de cinéma. Je crois aussi qu’une permanence était ouverte, le soir, pour les jeunes filles en détresse. L’enseigne se détachait à la verticale, accrochée à la tourelle intégrée de la façade qui abritait et abrite toujours un escalier en colimaçon. Juste dans le prolongement et formant avec « L’Atalante » une sorte d’îlot entre les immeubles de quatre ou cinq étages en pierre, s’alignaient deux échoppes aux vitrines minuscules : une auto-école et un fleuriste. En face, s’ouvrait l’esplanade surélevée de la place de Lisieux, haut-lieu de mon enfance dont je connaissais le boulanger, le COOP, le boucher-chevalin et l’inestimable tabac-presse tenu par une gérante massive incorporée aux tickets, bonbons, colifichets et liasses de magazines. Sans doute était-ce mon premier Hitchcock. La petite salle de cinéma nous fit croire que d’autres lieux de ce type devaient exister, aux quatre coins de Reims et ailleurs. Nous pensions, une fois installés dans les fauteuils en moleskine rouge, que ce n’était que la première fois d’une longue série dans ce genre de lieu taillé pour le rêve sur grand écran. Jamais je n’ai revu un film dans ces conditions. Ai-je vraiment profité de l’intrigue ? L’ai-je seulement saisie, rien n’est moins sûr. L’apparence des acteurs primait, à savoir les hommes en costume et Grace Kelly en élégante irréelle. La saturation technicolor des teintes frappait les bleus et les rouges d’un clinquant théâtral. Ce fut, je crois, ce ballet purement sensitif qui nous offrit un baptême du feu cinématographique. Le côté très smart de la mise en scène anglaise nous plongeait dans l’exotisme d’une haute société en carton-pâte, une austérité de théâtre filmé qui avait de quoi rebuter mais Hitchcock était trop fort pour risquer d’ennuyer qui que ce fut, même les élèves d’une classe de quatrième sans points de repères. C’est peu de dire que le charme opéra, avec le sentiment précurseur de vivre quelque chose d’important qui va rester et sera de conséquence.

Car voici d’un bloc le générique, le nom des acteurs en hautes lettres ciselées et la musique saturée de l’orchestre, impatiente et flamboyante, dans un effet d’engouffrement où éclatent toute l’aisance et la grâce technique de Hollywood. Dial M for murder a été tourné en relief et il en reste quelque chose dans cette projection sans lunettes. Un détachement holographique des acteurs aux visages montés sur des cols phosphoriques, évoluant tels des bas-reliefs réfléchissants, des vitraux flamboyants et mobiles comme des ectoplasmes. À l’arrière-plan, les tentures à plis droits jettent une impression mêlée de confort et d’allusion funéraire et les murs de l’appartement gardent quelque chose d’étranger à leurs occupants ; le décor revendique la pacotille sévère qui le fait décor et Hitchcock l’éclaire avec ce qu’il faut de brutalité pour jeter l’ombre portée des acteurs aux parois et donner à sentir le faisceau braqué des projecteurs. Grace Kelly, dans ce prestige à couleurs où le rouge est en gloire dès la première séquence, campe une corsetée passionnelle. Dans sa robe-bustier en organza rouge, les épaules couvertes d’un boléro en dentelle de la même couleur, Margot glisse telle la reine processionnaire d’un étrange deuil ardent. Toujours est-il qu’une félinité rentrée parvient à soudre de sa haute stature ; le début, paraît-il, du fantasme hitchcockien de la belle blonde « émancipée », la préfiguration de l’ardente Tippi Hedren de Marnie ou des Oiseaux, le début de la spirale du chignon de Kim Nowak dans Vertigo. Mais l’étrangeté suave de ces bustes de lanterne magique, culmine dans la présence de Tony Dewice alias Ray Milland. Double gothique de James Stewart pour les paupières tombantes et le visage allongé aux cheveux plaqués en arrière, Ray Milland arbore la mise de l’acteur irréel, celle d’une entité mi-humaine mi-factice que l’on sort à volonté des coulisses de studio, et que l’on remise dans sa caisse à la fin des tournages. Jamais il ne retourne chez lui, dans sa famille. C’est l’homme animé au seul cliquetis de la caméra quand elle tourne. A peine s’il prend sa pause entre deux prises, sur une chaise à son nom. Non l’être humain formé à la comédie, mais le personnage grandeur nature, défalqué du script, armorié d’un costume qui est sa seule peau, surmonté de ce visage de sorcier rajeuni qui inquiète sans rien faire. Le visage de Ray Milland, tel qu’il bourdonne à froid, est un concentré de thriller, de tombes fraîches et de dépeçages bien menés. L’être humain et la personne privée s’effacent, et cette créature de studio affiche un magnétisme de mentor, de Monsieur Cinéma en liberté, plus ou moins affranchi des directives du metteur en scène et de son équipe, improvisateur tout puissant des voltes acrobatiques de l’intrigue. L’acteur sauvage dans son élément et qui mène la danse. Autour de Milland, Hitchcock pratique un expressionnisme d’angles durs absents du décor ; ils sont dans les yeux des acteurs et leur relief rejaillit sur les feutrages d’abat-jour et de guéridon. Rien n’a servi dans cette pièce, c’est l’appartement témoin pour une heure du scotch perpétuelle. Aucune température ne s’y laisse deviner, y compris lorsque Dewice tisonne dans l’âtre. On transpire à pores fermés et les parties sportives, puisque Tony Dewice est tennisman, les matchs d’hier semblent avoir été joués en regardant ailleurs, une main dans la poche et sans fléchir le genou. Joueur de principe, champion à la retraite, le très raide Ray Milland est tennisman comme on fait untel commandeur. L’imaginer dans cette allure de danseur à raquette sur les courts rend le personnage plus grinçant encore. Au mieux tennisman de générique, Ray Milland est avant tout le criminel en costume, le meurtrier à sang froid rangé dans sa caisse après la dernière prise et sa gamme d’expressions subtiles, interstitielle, règne sans partage sur le film. Anthony Dawson, lui, dans le rôle de « Swann », le pantin du maître-chanteur, colore la scène d’une note exotique. Ses traits secs, burinés et inquiets, d’une origine étrangère difficile à saisir, réveillent des souvenirs de soir tombé sur les navires, notamment les visages dorés et louches des films de pirates. En gros plan, son visage de fripouille effarée semble pris sous la lune, sur le pont d’un trois-mâts, dans les caraïbes. Errol Flynn n’est pas loin. L’arme blanche brillera, ce ne sera pas le poignard recourbé mais la paire de ciseaux. Tel qu’il s’arqueboute et finira par s’effondrer en s’empalant, Dawson, les ciseaux plantés dans le dos, joue le grand tué écarlate, l’assassiné tragique qui prend la pose, dans un écart expressionniste qui tranche sur l’ambiance distinguée. Cette vision donnera matière, dans les années 70, aux maîtres du giallo. Le film est aussi convaincant dans sa façon de suggérer l’extérieur. Les extérieurs, la rue, tels qu’Hitchcock les suggère par les va-et-vient dans l’appartement, paraissent de la même finition de salon, avec promeneurs espacés et dames en talons sous les réverbères. Si John Williams, l’inspecteur en chef, vient justement de la rue sans avoir besoin d’être annoncé, c’est que l’atmosphère de la rue est assez bourdonnante depuis l’appartement. Mais si l’inspecteur vient de la rue, on le croirait descendant des Indes coloniales, tout juste descendu de son éléphant, à cela près que, loin de se conduire en Maharadjah, il figure l’impeccable compagnon de club, le type de l’officier à la retraite, et porte haut dans sa moustache le meilleur de l’humour britannique. L’intrusion du personnage, son profil d’autorité débonnaire sonne la fin de la récréation et du provisoire succès criminel. Et le voilà en duo avec le presque falot Mark Halliday joué par Robert Cummings. Faire-valoir pendant les trois-quarts du film, affichant le sourire tout terrain de l’amant chahuté mais beau joueur, le romancier en sourdine jusqu’alors se transforme en justicier audacieux et en amoureux transi dans un sas héroïque précédant les jours heureux. Personnage plus énigmatique qu’il n’y paraît, Halliday s’immisce dans le couple, presque au mépris de la vraisemblance. Kidnappé civilement par l’époux trompé et utilisé le plus cyniquement du monde pour devenir son alibi, Halliday joue l’Américain de passage et sa présence ne se justifie plus, après le revirement de Margot, qu’en raison de son rôle de témoin indirect du meurtre. En contrepoint de Tony Dewice, Halliday joue presque un rôle de spectateur intégré : celui du gentleman ; un miroir où se réfractent et s’amortissent les émotions. À la fin du film, les voix, plus basses sans savoir exactement pourquoi, se montrèrent d’instinct respectueuses et reconnaissantes. Nous partîmes en regardant plusieurs fois derrière nous les fauteuils rouges qui devaient à peu de chose près, dater de l’époque où le film est sorti, en 1954.

Texte © Nicolas Rozier – Illustrations © DR

Un garçon impressionnable est un workshop de critique transdiciplinaire in progress de Nicolas Rozier.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.