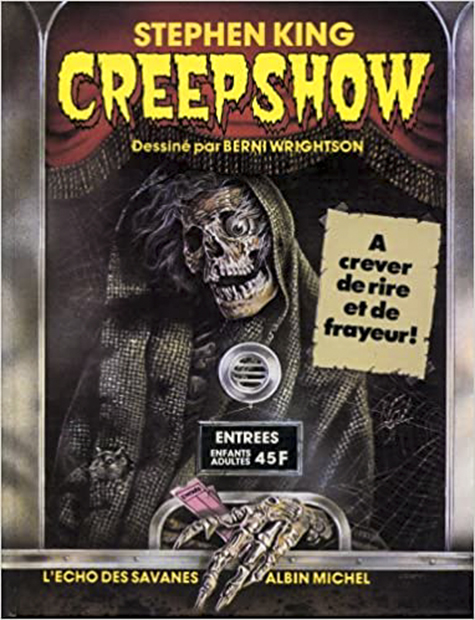

Enfant terrible de la bande-dessinée américaine, Berni Wrightson fut l’un des piliers de mes 14 ans. Trouvée dans un hypermarché, sa bande dessinée tirée du film Creepshow, elle-même adaptée de Stephen King par Georges Romero, demeure le plus durable de mes éblouissements dans le 8e Art. L’avoir trouvée sans l’avoir cherchée, sous les néons des rayonnages, corsa le plaisir des circonstances. Édité par L’Écho des Savanes et Albin Michel (1983), l’album rutilait. Cartonnée et brillante, la couverture rugissait, doublant l’agressivité de l’image, celle du narrateur-squelette, d’un luxe parfait pour les amateurs. Mon goût pour le fantastique et l’horreur, cette attirance encore délicieusement craintive, reposait sur des exigences tacites et raffinées, un niveau d’intensité au repérage duquel s’ouvraient des promesses voluptueuses. Le style du dessinateur éclatait dès la première planche, sans jamais déchoir ou même discrètement décliner dans les pages suivantes. La série d’histoires courtes signée Romero semblait faite sur mesure pour le dessin de Wrightson. Car si le film de Romero est un chef-d’œuvre d’horreur intégrant au mieux l’esprit des comics horrifiques, l’appropriation par Wrightson, vue et lue avant le film, reste à mes yeux la version de référence. Pour saisir la férocité des personnages criminels, la meilleure des interprétations ne peut rivaliser avec cette collection de faces mauvaises dont Wrightson s’est fait le spécialiste. Ce traitement des visages, systématique, saute aux yeux par un phénomène d’émaciation. Les membres, particulièrement les doigts fins et longilignes, prolongent cette morphologie acérée. Le dessinateur excelle à effiler l’anatomie, à la tailler en pointe. Doigts osseux et ongles longs répondent aux accents carnassiers ou félidés des têtes cruelles et hautaines. A la sévérité outrancière du sourcil, elles affichent ostensiblement une avidité meurtrière à l’affût du premier exutoire. Le goût de Wrightson pour les manoirs, les tentures, la fosse aux lions cossue où les familles bouffies d’argent se dévorent à belles dents et polissent à huis-clos les rancœurs et la haine, ce milieu et leurs figures embaumées sont le berceau de l’humanité selon Wrightson. Entre boiseries rustiques et hautes croisées, Wrightson enferme ses clans homicides et se repaît d’en accuser les traits en contre-plongées. Un éclairage au candélabre, une saisie gothique de la structure osseuse de la face, de la tête de mort sous la peau. Wrightson est à la bande-dessinée ce que le clavecin est à la musique. Quelque chose d’aigu, de précis et de cruel. Le secret jubilatoire d’une méchanceté graphique est à l’œuvre dans ses dessins. Les dialogues passent, laconiques, sentencieux et sarcastiques, mais les images fascinent comme des instantanés de voyeur sous des flashs écarlates. Le grand guignol de Wrightson est lesté d’une morgue et d’un étincèlement sadique. Le moindre protagoniste sous le stylet de l’artiste devient un sorcier macabre en puissance, l’auteur d’un mauvais coup, le complice d’un piège ou le siège de pensées abjectes. La raideur d’atmosphère, disons ce relent d’encaustique qui, sans transition, s’empuantit d’une odeur de cave et de crypte, dresse l’arrière-plan d’une Nouvelle-Angleterre consanguine où des dynasties fin-de-race se livrent à des débauches anémiées. Les personnages de Berni Whrightson vivent retranchés dans une pénombre lovecraftienne, bourreaux engoncés dans l’austérité puritaine. Ce hiératisme ambiant, auquel correspond la coupe des vêtements des années 50 lâche sur les scènes un flottement érotique, une suffocante suggestion de débauche à l’étage, dans les alcôves, derrière les portes dérobées, au fond des cryptes sadiennes, lieux d’échauffourées indicibles. Wrightson en farde ses monstres, délègue aux œillades lascives et haineuses des programmes comprimés où les fanatismes salaces se pourlèchent à l’avance. Maquillés et déguisés pour le théâtre ou une autre cérémonie blafarde, affichant dans leur mise et leur expression de pantins venimeux un taux élevé de facticité, les personnages ressemblent à des acteurs de bande-dessinée. Le génie du dessinateur tient aussi à une faculté de blêmir l’image, d’en maudire les détails. Car si les faces les plus calmes sont outrées, les minuties du décor portent toutes une hargne noueuse. Les surfaces les plus anodines, comme veineuses, parcourues de racines et de nerfs, trahissent un air de défi ou de dissimulation. Dans le même sens, l’Américain excelle à portraiturer le quidam dans un exercice de subtile caricature où l’homme du commun, le très pittoresque « homme d’à-côté » s’avère le candidat idéal à l’horreur, et plus exactement une parfaite pâture à danger. Wrightson brosse comme nulle autre les portraits de gardiens, pompistes ou veilleurs, balayeurs témoins des officines désertées à l’heure du soir. La mort de l’homme d’entretien, dans « La Caisse » est à ce titre exemplaire. Tout semble voué au genre de l’horreur, dans ce prototype du fouineur involontaire. La salopette, la calvitie, la bonhomie d’homme seul dans les couloirs après la fermeture des bureaux, Wrightson en flaire le fumet de gibier, de victime désignée. Les personnages féminins ne sont pas en reste dans ce traitement acide. Toujours dans le sketch « La Caisse », Billie, l’odieuse harpie, la vulgaire sadique à ciel ouvert, ou encore Bédélia, l’irascible tante immortelle, empoisonneuse et alcoolique, dans « Fête des pères », campent deux types calibrés pour le dessin de Whrigtson, deux sorcières aussi typées que leurs consœurs des contes mais ancrées dans une réalité qui les rend plus effrayantes. Démones et démons d’à-côté, que l’on devine macérés dans la haine ordinaire, montent spontanément aux traits des personnages de Wrightson, telle une grimace native.

Dans Creepshow, les protagonistes des années 80, tels que Wrightson les dessine, paraissent d’immortels descendants de l’horreur gothique ; un air de famille sans doute hérité des années passées par le dessinateur à peaufiner l’horreur victorienne de son Frankenstein. Hâve, pâle, la prunelle scintillante de crime ou boursoufflée d’une lascivité maladive, les personnages de Wrightson, passablement cadavériques, ont certes revêtu des costumes ou tenues des années 80, mais tous ils sentent la crypte, le caveau et leurs aventures les y reconduisent ! Les travaux majeurs de l’Américain sont essentiellement consacrés à des monstres : Frankenstein, « Swamp thing » (la créature des marais), plus précisément, donc, à des aberrations de la nature. Jamais autant que chez Wrightson le dessin ne parait aussi natif d’un grouillement, d’une matrice première, d’une glèbe dont les créatures dessinées gardent la viscosité, la gluance. Cette prolifération de terre gorgée et vivante, on la trouve aussi, d’une autre manière, dans la saturation de certaines planches, dans Frankenstein notamment, l’un des projets les plus chers au dessinateur, où la force plastique des images repose en grande partie sur un espace rempli d’objets et de leurs détails. Si le charme de ces dessins ne faiblit pas au fil des années, sans doute le doit-il à la qualité des portraits. Car s’il y a chez Wrightson comme chez tout dessinateur de comics une propension aux tics et manies graphiques qui les rend singuliers et reconnaissables, ce qui fonde le style chez les autres s’enrichit chez Wrightson d’une faculté à ensorceler les traits des visages. Le plus souvent, les figures, en bandes dessinées, sont le fait de quelques lignes indiquant la forme du crâne, les yeux, le nez, la bouche, plus ou moins surlignés par un clair-obscur schématique. Or l’Américain sait doter ses têtes dessinées d’une personnalité très marquée. Cela tient au soin cumulé des lignes et des formes, de la manière dont le tremblé ou le brisé des traits cerne les yeux en leur donnant leur forme unique et complexe. Il en ressort une impression de tête plausible comparable à l’éclat d’un regard soudain capté à la prunelle d’un pantin : un effet troublant de vie, l’éclat soudain de l’animé. La méchanceté rôdeuse ou inscrite dans ces traits ne fait qu’en accentuer la densité de présence. Wrightson déjoue la tendance aux visages trop typés propre à la bande dessinée sans pour cela que son style soit disparate, bien au contraire. Seulement, à même ce style effilé très repérable, le dessinateur insiste, à chaque nouveau personnage, sur la distribution de traits qui rend son visage unique. Il faut craindre que ce soit cette qualité aussi remarquable que fragile qui a fait dire aux spécialistes que Wrightson, après une fracture du poignet en 1990, n’a jamais récupéré sa manière d’avant. Depuis 35 ans, Creepshow et La Foire aux monstres (trad. Albin Michel, 1984) gardent leur place à part dans ma bibliothèque. Quand j’ouvre les pages, j’y respire l’odeur presque indemne du papier et de l’encre, l’odeur de l’aventure sur papier, en couleurs et en formes. J’ignore quelles sont les encres et le papier utilisés pour l’impression, mais ils rendent justice de la finesse des teintes. Le bleu de nuit, tout spécialement ; le fond outremer, tirant sur le mauve, d’une nuit très claire au milieu de l’été. Souvenir d’un été en Aveyron avec cet album, dans une fermette en bord de rivière. Installé, la nuit venue, sous la charpente d’un vaste grenier, avec deux cousins plus jeunes, nous partagions les histoires, les images, au son de la chouette. Dans son milieu au fond du grenier, sous les poutres odorantes, l’album exhalait le même parfum de nuit chaude. L’objet d’art, sa beauté de rebelle noir, cartonné et vernis, doublait la lucarne ouverte sur la lune et les étoiles. Une impression de coulisse générale et sans cloison. Derrière les personnages de Creepshow, les décors et les accessoires sont pris dans une matité profonde où l’on sent cette alliance veloutée et nocturne, entre la BD et le cinéma, plus encore la riche basse-fosse, fantastique et grinçante, où ils aiment s’unir.

Texte © Nicolas Rozier – Illustrations © DR

Un garçon impressionnable est une série de critiques artistiques et littéraires.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.