Comment préférez-vous être appelé – Amérindien, membre d’une Première Nation, Yakama, Indien d’Amérique ou autre chose ? Je suis un Indien. Le reste n’est que jeux de mots.

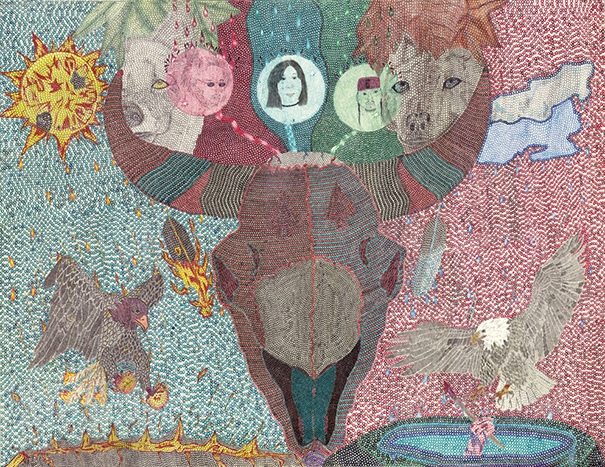

L’immense majorité des Amérindiens tués depuis 1492 révèle pleinement ces crimes de masse perpétrés contre des peuples issus de civilisations « archaïques », ou liés à leur propre spiritualité depuis l’Antiquité, à l’image de la population juive de la Mitteleuropa persécutés pendant des siècles, avant d’être exterminés en Europe au cours du 20e siècle. À ce titre, toute étude portant sur la question de l’indigiénisme (mouvement politique et littéraire, originaire d’Amérique latine, ayant comme fondement une préoccupation particulière pour la condition des Amérindiens) doit particulièrement retenir notre attention au regard de la situation préoccupante des peuples autochtones du Brésil, mais aussi des autochtones australiens, canadiens, et évidemment usoniens, dont l’actualité ne cesse de révéler la persistance des discriminations dont ils sont toujours les victimes. Paraît ainsi Tu sais où je suis et je sais où tu es (éd. Dis Voir, 2021), un livre qui permet de découvrir les oeuvres aussi sophistiquées que transcendantales d’un artiste amérindien totalement méconnu, Martin Cothren (1960-2016), mais également ses lettres à l’adresse de l’artiste internationalement reconnu, Gary Hill. C’est grâce à ce dernier, qui a entretenu une amitié d’une vingtaine d’années avec Martin Cothren dont il rend compte à travers un récit personnel – touchant et saisissant à maints égards – que nous pouvons aujourd’hui prendre connaissance de l’existence tragique de cet artiste amérindien originaire de la réserve indienne des Yakamas dont on ne saurait rien de l’existence ni des oeuvres, sans ce magnifique ouvrage dont Gary Hill a lui-même assuré la conception graphique. Ouvrier pêcheur de métier, Martin Cothren est un homme déraciné qui ne se sent à sa place nulle part, « perturbation » qui en dit long sur son mal-être, même si Gary Hill la voit comme « son côté Don Juan, en quelque sorte », faisant ainsi référence à Juan Matus, personnage central des ouvrages de Carlos Castaneda, mais qui, pour sa part, est devenu le mentor de ce dernier qu’il initia au chamanisme, ce qui est bien différent de Martin Cothren. Lui, a rompu avec les siens, et s’en est allé on the road à travers les États-Unis, refusant une existence parquée au sein d’une réserve, et d’une tribu que, apparemment, il méprisait. Il passa ainsi d’une ville à une autre en cherchant du travail et en se débrouillant par lui-même. C’est ainsi que lorsqu’il en trouve le temps et les moyens, il se consacre à sa passion : le dessin au crayon et à l’encre, inspiré de l’iconographie traditionnelle indigène. Toutefois, sa situation est celle de la plupart des autochtones : il vit surtout dans la pauvreté et l’exclusion. Et ses problèmes d’instabilité et de violence à cause de son addiction à la drogue n’arrangent pas sa situation, au point qu’il fait plusieurs séjours en prison, dont un qui dure huit ans. C’est durant ce long séjour qu’il se perfectionne à l’art du perlage de la tradition Cherokee, et réalise plusieurs oeuvres d’une grande virtuosité artistique, et totalement métempiriques, tel que nous le montrent les différentes reproductions de l’ouvrage. Gary Hill, qui a fait la connaissance fortuite de Martin Cothren en 1996 alors qu’il cherchait des figurants pour son installation vidéo Viewer (cf. en intro de cette page) relève immédiatement son caractère singulier : « […] il n’a pas fallu longtemps à Martin pour saisir la nature du projet. La plupart des autres en faisaient un minimum et voulaient ressortir le plus vite possible avec quelques dollars en poche. Martin était unique. Il avait une sorte d’intelligence taciturne qui le distinguait des autres, à tel point qu’il m’a inspiré un autre travail : Facing Faces. » Devenus bons amis, Gary Hill tente d’aider au mieux Martin Cothren, et le soutient notamment lors de ses incarcérations, en lui payant ses frais d’avocat. Il constate néanmoins que « ma relation avec Martin fluctuait entre deux extrêmes : d’un côté, mon envie de l’aider par tous les moyens possibles, et de l’autre mon désir de couper totalement les ponts ». Rien n’est donc simple entre ces deux hommes que tout oppose en ce bas-monde, à commencer par leurs origines et leurs parcours. Ainsi, leur amitié est difficile, pleine de ces sentiments ambivalents que suscitent, tout à la fois, l’attrait et la crainte de leurs différences : instruction, culture, revenus, positions sociales, etc. Il émane ainsi de leur rapport les tensions et les espoirs de ces relations impossibles, bien que sincères et profondes, déchirées par leurs lots de peines, de non-dits, d’incompréhension, de frustration et de pure paranoïa, mais aussi empreintes de générosité, de mansuétude, et de fraternité, même si finalement, il en ressort une tristesse infinie, suscitée par cette conscience que chacun a de l’autre et de ses propres limites, qui soulève cette question douloureuse pour Gary Hill : « Est-ce que nous étions, pour ainsi dire, les deux faces d’une même pièce que je n’ai pas encore découverte ? » Possédant une vision de la vie inspirée et connectée qui découle directement des puissances cosmologiques façonnant la culture et la sagesse ancestrales de ces peuples « primitifs », Martin Cothren ne pouvait effectivement réussir à s’intégrer au monde matérialiste et disruptif de la fabrique occidentale qui, lui, ne daigne reconnaître chez l’être humain qu’une valeur capitalistique et une utilité fonctionnelle. Voilà pourquoi, sans doute, Martin Cothren a été retrouvé mort, comme un vulgaire sans-abri, dans une rue d’Anchorage, en Alaska, le 4 juin 2016, sans que rien ne change vraiment pour ces autochtones dont il était issu. Tout le mérite de cet ouvrage – au-delà de nous faire saisir l’ampleur du désastre que représente dans notre monde actuel, ce cocktail explosif de christianisme génocidaire et de colonisation impitoyable – est de nous ramener à l’art et l’esprit de Martin Cothren qui nous dévoilent l’essentiel de ce que doit être une oeuvre digne de ce nom : libre et spirituelle.

Retour sur l’art et l’esprit de Martin Cothren en compagnie de Gary Hill, artiste américain pluridisciplinaire à l’origine de l’ouvrage consacré à cet amérindien dont il été l’ami pendant vingt ans, de Danièle Rivière, l’éditrice, qui lui a proposé d’intervenir dans la collection « Rencontres » où est publié l’ouvrage, ainsi que de Valentine Leÿs qui a traduit et adapté les lettres de Martin Cothren en français. À chacun nous avons posé les questions suivantes :

Comment est née l’idée de cet ouvrage ? Comment en avez-vous pensé et organisé son projet ? Quelles ont été les difficultés pour le réaliser ? Quelle est la pertinence linguistique de traduire en français la correspondance de Martin Cothren adressée à Gary Hill dans un langage phonétique, c’est-à-dire en important dans la langue française des fautes commises dans la langue originale?

Gary Hill

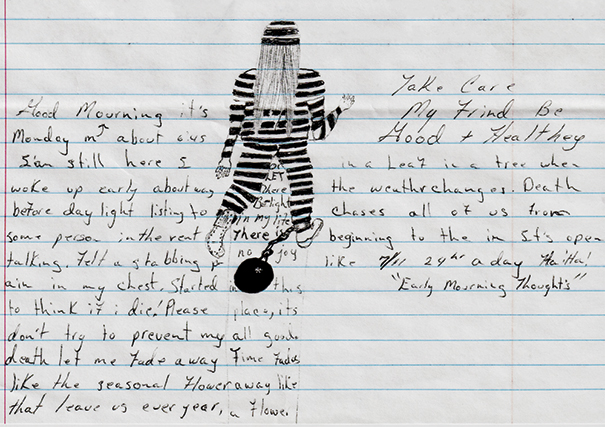

Lorsque l’éditrice, Danièle Rivière, m’a demandé de lui proposer quelqu’un pour sa collection « Rencontres », j’ai suggéré de « collaborer » avec le souvenir de Martin Cothren, un Amérindien que j’ai rencontré alors que je travaillais sur l’installation Viewer en 1996. Comme je l’ai écrit dans le livre, l’idée maîtresse est qu’il s’agit de deux personnes très différentes – un artiste blanc relativement favorisé, en particulier par rapport à Martin qui a passé une bonne partie de sa vie en prison – mais liées d’une certaine manière par la création, bien que ce ne fut pourtant pas toujours facile (j’ai imaginé ainsi Martin me tuer pour ne pas laisser de traces de l’homme blanc !). Entre les lignes, ce livre évoque autant le système de justice pénale aux États-Unis que la culture amérindienne. J’ai soutenu Martin de multiples façons dans l’espoir qu’il « témoigne » de la vie hors de la prison, qu’il puisse trouver sa voie en tant qu’être libre, mais cela ne s’est pas fait… En ce qui concerne la maquette, elle était surtout intuitive. J’ai essayé de tisser de petits et grands événements de ma propre vie et de mon travail artistique avec le sien, ce qui était pour le moins un défi. J’ai fait des allers-retours sur la façon de transcrire ses lettres, et j’ai imaginé la difficulté de « traduire » les fautes et la syntaxe. Je pense que la transcription non corrigée, bien que plus difficile à lire, donne au lecteur un sentiment plus intime de la façon d’être et de penser de Martin. Je ne peux vraiment pas « ranger » Martin dans une case amérindienne car c’était en fait un homme extraordinairement unique : il pouvait être spirituel, en colère, poli, attentionné, menaçant et drôle. Il tenait ses ancêtres en haute estime, et y faisait souvent référence. Il tenait à son héritage culturel plus que la plupart des gens, même si sa propre tribu ne voulait rien savoir de lui. Un jour, je remettrai en personne ce livre à la Nation Yakama, et leur rappellerai que Martin était l’un des leurs. Après tout, ils ont fait en sorte que son corps soit ramené d’Alaska à la réserve. Cependant, je précise que ce livre est d’abord le témoignage d’une amitié plutôt qu’un plaidoyer politique. Ma relation avec les dessins de Martin a évolué au cours du temps. Je vois ses dessins et ses oeuvres de perles comme un moyen de survivre en prison, une façon pour lui de dépasser le temps, de rester fidèle aux traditions de sa culture. C’est pourquoi, dans la reproduction de ses lettres, j’ai décidé de mettre en caractères gras toutes les mentions de temps. Certains des dessins de Martin ont été réalisés spécialement pour moi. « Le Surfeur » a pris deux ans… C’est donc plus que des dessins, mais de véritables marques du temps, tout comme Martin apprenant à perler était lui-même une extension du temps. Écrire ce livre, relire ses lettres, repenser aux profondes et constantes circonstances malheureuses, à la malchance qui ont marqué la vie de Martin – alors que je parcourais le monde en tant qu’artiste de « renommée » – m’a donné parfois la nausée. Certes, Martin représente les extrêmes de l’injustice et de l’inégalité, mais pour moi, il était l’ami compliqué de « l’autre côté ». Souvent, c’était une vérité tacite entre nous. D’une manière ou d’une autre, nous avons réussi à garder le contact, et je suppose que le comment et le pourquoi de tout cela restera un mystère.

Danièle Rivière

Ce livre avec Gary Hill paraît dans la collection « Rencontres » où je demande à un artiste de participer en choisissant un de ses contemporains – en intimité avec son travail – pour une écriture « à quatre mains ». Selon le concept de cette collection, le choix de l’artiste est basé sur l’appréhension d’une œuvre qui m’apparaît fortement en prise avec les enjeux du monde contemporain. C’est-à-dire qui interroge nos systèmes de pensée et notre construction symbolique du monde. La collection « Rencontres » – en proposant de faire « œuvre » ensemble – se veut ainsi une sorte de laboratoire artistique et politique du présent, confrontant les questions de l’appropriation et le brouillage des identités caractéristiques de l’œuvre. Un prétexte à des expériences artistiques et littéraires basées sur une « rencontre » comme partage d’imaginaires. Comme je connaissais Gary Hill depuis de nombreuses années – rencontré à Paris lors de son exposition au Centre Pompidou, puis revu par la suite lors de ses installations à la Galerie In Situ – l’idée de faire un livre ensemble était latente. Seulement, je ne savais pas sous quelle forme lui proposer une intervention dans cette collection, car je ne fais pas de livre « sur » mais uniquement « avec » des artistes, peu importe la forme de collaboration. Gary venant de nouveau à Paris en 2019, j’avais cette fois une proposition concrète à lui faire, celle de choisir un co-auteur, même si nous ne savions pas trop combien de temps cela allait prendre en raison des nombreux voyages qu’il effectue à travers le monde pour ses expositions. Or, le confinement en 2020, nous a permis de nous y consacrer. Le hic était que Gary – contrairement à ce que veut donc le concept de cette collection de partager pour un artiste la co-écriture avec un de ses contemporains – m’a proposé un artiste qui était mort, et qui ne pouvait donc pas directement « collaborer » à l’ouvrage. Cet artiste était Martin Cothren, un Amérindien de la Nation Yakama que Gary Hill avait rencontré en 1996 et qui réalisait des oeuvres s’inspirant de l’iconographie de la tradition indigène. Gary Hill a donc pris en charge cette co-écriture du livre, en reconstituant le contexte de leur rencontre et de leur échange épistolaire. Un échange surgissant de cette mémoire encore vivante où, au récit de Gary Hill, se mêlent les dessins de Martin Cothren, avec les lettres qu’il lui a écrites au cours de ses vingt ans de leur amitié et qui sont reproduites ici telles quelles, accompagnées d’une traduction qui conserve elle-même la syntaxe fautive et les défauts de langue commis par Martin Cothren. Gary Hill a donc non seulement rédigé cette « histoire » personnelle, mais a aussi fait la maquette du livre pour mettre en place tout le dispositif de leur échange. En ce sens, c’est aussi un livre d’artistes où les textes de l’un résonnent avec l’œuvre picturale de l’autre. Une manière de perpétuer cet échange dans lequel ces deux êtres, apparemment dissemblables, n’ont cessé de manifester leur parenté.

Valentine Leÿs

Il aurait été impensable de « corriger » la langue de Martin Cothren. Gary Hill a choisi de livrer ses lettres sans filtre. Il se contente de les transcrire fidèlement, et introduit quelques fac-similés des textes manuscrits tels qu’ils lui sont parvenus. Il s’abstient de donner des éclaircissements – sauf en quelques rares endroits où le sens serait sinon particulièrement obscur – sur la signification possible d’un mot. Le lexique mêle argot de prison, références à la culture pop, mysticisme New Age et culture amérindienne. L’orthographe est parfois une source de création poétique involontaire : ainsi, quand Martin Cothren commence sa lettre par « good mourning » (« bon deuil ») au lieu de « good morning » – effet de sens intraduisible à cet endroit, mais que j’ai essayé de recréer à d’autres endroits lorsque Martin Cothren utilise un mot pour un autre. Il était important également de préserver l’oralité des lettres originales : Martin Cothren écrit comme il parle, et Gary Hill, au fil des années, est hanté par cette voix qui le fascine et l’effraie. Cette voix prend vie dans le texte jusqu’au message final, particulièrement poignant, que laisse Martin Cothren sur le répondeur de Gary Hill, et que l’on peut écouter à la fin du livre sous forme d’une bande audio accessible via un QR code. Au fil du livre, on sent la langue de Martin Cothren se déliter à mesure que sa santé physique et psychologique se détériore sous l’effet de la vie carcérale. Il fallait restituer cette évolution linguistique – les phrases qui raccourcissent, l’orthographe qui se simplifie, les connecteurs logiques qui disparaissent – qui sert le témoignage accablant livré sur le traitement des personnes de couleur dans le système carcéral des États-Unis. Je devais donc rendre cette langue cabossée, et trouver des « fautes » qui sonnent juste en français. Internet est une très excellente source de textes, où l’orthographe est souvent malmenée. J’ai beaucoup fréquenté, par exemple, le compte Twitter du rappeur Jul. Surtout, j’ai pris soin d’être attentive à ce que le texte s’entende – même si l’œil bute sur la graphie – de manière fluide afin de coller au rythme de cette parole singulière.

Textes © Les auteurs – Vidéo © Gary Hill – Illustrations © DR

(Paris, juillet-août 2021)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.