À Harold Krebs, par-delà les années [*].

Je m’inscrivis au chômage à ma sortie de l’université. Je venais d’achever une thèse de doctorat qui n’intéressait personne, pas même l’institution qui l’avait financée pendant plusieurs années, et m’en avait délivré le diplôme.

Une photographie me montre à la terrasse d’un café. Quelqu’un lève son verre pour trinquer. Je ne sais à quoi je pensais alors. Peut-être à cette phrase de Schelling : « Ce qui veut s’élever en hauteur doit commencer par se rétracter, se retirer vers sa racine ». Une seconde photographie me montre avec des collègues durant un séminaire. Il émane de mon visage une sorte d’impassibilité. Pour leur part, mes collègues expriment un air ravi. Je me souviens encore de leurs clameurs qui résonnaient dans la salle de conférences. À présent, les couleurs de la photographie ont terni et le souvenir lui-même de ce moment semble appartenir à un monde lointain. À une époque révolue.

Lorsque je me mis à chercher du travail, l’intérêt porté aux diplômés de l’université n’était plus celui que l’on m’avait tant vanté quelques années auparavant. Ce n’était plus qu’indifférence quand ce n’était pas mépris ou sarcasme. À quoi, en effet, pouvait bien avoir servi de s’enfermer pendant plusieurs années pour traiter d’un sujet spécifique, mais qui ne changerait rien de la situation qu’il le soit ou pas ? Avec la crise, le chômage, la récession, les tensions sociales, avoir soutenu une thèse de doctorat n’apportait pas vraiment d’opportunités. Les propositions sur le marché du travail n’offraient que des emplois précaires, abrutissants et sans perspectives.

Ainsi, on semblait me trouver un peu ridicule d’avoir soutenu un doctorat, moi qui depuis ma lointaine banlieue, avais abandonné ma scolarité sans même avoir été capable d’obtenir le brevet des collèges. On me trouvait ridicule d’avoir pensé un seul instant que d’obtenir un doctorat apporterait quelque chose à mon existence et me permettrait d’envisager l’avenir autrement. Il n’en était rien. Dans la vie, m’entendis-je dire, ce qu’il faut surtout, c’est éviter de trop penser. Et puis, à quoi cela sert de faire d’aussi longues études pour finir précaire ? La philosophie, l’histoire, la linguistique, la psychanalyse, l’anthropologie, m’assura-t-on, sont des matières dépassées. Tout cela ne représente plus rien sur le marché. Quant à la littérature, c’est une matière tellement passéiste… Qui voudrait embaucher quelqu’un qui s’intéresse encore à ces domaines de nos jours ?

Tout d’abord, j’ai donc cherché un poste dans l’enseignement supérieur. En effet, j’avais réussi à me faire qualifier pour me présenter au concours de maître de conférences même si cela s’était produit non sans mal, puisque – d’après un collègue – plusieurs membres de la commission où j’avais présenté ma candidature s’étaient offusqués que je puisse vouloir enseigner à l’université alors même que je n’avais jamais obtenu de baccalauréat. De toute façon, cette qualification ne me servit à rien : il n’y avait pas de poste, et quand j’en eus trouvé, ceux-ci étaient réservés à des candidats « locaux ».

Enfin, j’ai voulu retrouver un emploi dans le milieu de l’édition et de la librairie où j’avais effectué ma formation en alternance, et dans lequel j’avais travaillé durant les années qui avaient précédé ma thèse. Peine perdue : les maisons d’édition licenciaient devant la crise qu’elles traversaient. Quant aux librairies, elles n’embauchaient pas, sinon des manutentionnaires ou des vendeurs saisonniers. Et puis, on me regardait bizarrement : j’avais démissionné pour faire une thèse. Je n’avais donc maintenant qu’à rester à l’université ou aller dans n’importe quel autre type d’établissements pour enseigner, puisque tel paraissait être ce que je souhaitais. J’ai donc envoyé ma candidature à diverses institutions que j’avais fréquentées pendant mon cursus de troisième cycle, ainsi qu’à nombre d’établissements scolaires. Mais, dans le secteur public, être « docteur » ne signifie rien : ce qui compte, c’est être « fonctionnaire ». On me conseilla donc vivement, puisque ma candidature aux différents concours où je me présentais, n’était jamais retenue, de retourner là d’où je venais.

Ainsi, je me rendis compte qu’il ne servait à rien de mettre en avant ma thèse ou la publication dont elle fit l’objet : cela soulevait presque immanquablement de l’hostilité à mon encontre. J’en vins bientôt à ne plus la mentionner sur mon curriculum vitae, puis à éviter d’en parler. De toute façon, la plupart des employeurs refusaient d’embaucher des subalternes plus diplômés qu’eux. Quant à ceux qui possédaient ce même niveau d’études et qui, de par leur parcours balisé, n’avaient jamais eu de difficulté à obtenir un poste, ils n’appréciaient guère la concurrence de nouvelles recrues, surtout au « profil atypique ». De toute façon, il y avait tant de jeunes non diplômés qui galéraient, que personne ne se préoccupait déjà plus des diplômés qui, aux yeux de tous, pouvaient bien se débrouiller tout seuls. La plupart des gens entendaient trop d’histoires inimaginables à la télévision pour s’intéresser encore à celles qui se passaient dans leur quotidien. Et puis, pour je ne sais quelle raison, il y avait cette opinion courante, persistante, que ceux qui sortaient de l’université étaient bien incapables de travailler, de vraiment travailler. Ceux qui avaient fait des études universitaires étaient juste bons à rédiger des rapports et à « couper les cheveux en quatre ». Car hormis réfléchir à des problèmes auxquels on ne comprenait jamais rien, qu’est-ce que les universitaires savaient faire de concret ? Surtout, après tant d’années passées hors du monde du travail ? Et puis, ils coûtaient cher. Dans tous les cas, plus cher que le reste de la main d’œuvre. Voilà le problème, m’assura-t-on. On avait besoin de gens qui « triment » et non qui « gambergent ».

Vint alors le moment où je m’aperçus que, pour me faire bien voir de mes interlocuteurs, il ne fallait plus m’opposer à leurs points de vue ni défendre mes compétences et faire montre de pertinence réflexive, ou pire encore, d’évoquer la littérature. Il me fallait, au contraire, penser comme ceux en général qui ne lisent guère plus d’un livre par an – quand ils lisent – ou comme certains en particulier dont l’existence était toute entièrement vouée à gagner du « pognon », puisque cela semblait être leur seul objectif ici-bas.

Quand j’eus ainsi pris conscience de la situation, je commençai moi-même à tourner en dérision la recherche universitaire, à avoir du mépris pour tous ces chercheurs délaissés dont je faisais partie, à ressentir immédiatement de l’ennui ou de la lassitude pour ces connaissances subtiles qui devaient changer – depuis la nuit des temps – l’état de l’humanité et qui ne servaient, en fait, qu’à conforter le pouvoir de quelques-uns. Je commençai à me moquer de cette thèse sur laquelle j’avais travaillé pendant cinq ans, et qui à chaque fois que je l’apercevais sur l’étagère où elle était entreposée, me soulevait une vague de répulsion, presque de dégoût. La nausée de tout ce gâchis, de toutes ces années perdues, me submergea en même temps que la déception engendrée par ce petit jeu auquel je me prêtais à présent devant les autres pour apparaître comme quelqu’un de « normal », du moins, de semblable à n’importe qui.

Tout le désir et toute la volonté de mener à bien cette recherche que l’université avait financée – ce qui avait pu me donner un sentiment d’implication, de gratitude et de fierté – avaient complètement disparu. Le désir et la volonté que j’avais d’accomplir des choses considérables, de m’y investir sans compter, de me battre jusqu’au bout, me semblaient pourtant illimités. Mais comme on dirait un beau jour, « il n’y a plus d’eau », je n’ai soudain plus eu de désir ni de volonté en moi. Ou plutôt, le désir et la volonté qui gisaient encore au fond de moi ne parvenaient plus à se projeter, c’est-à-dire à croire en moi. À présent, ils s’annulaient comme deux courants contraires.

En fait, ce petit jeu pour feinter la situation et me faire apprécier des autres ne me pesa pas outre mesure, ni n’entraîna de désagréments particuliers. Simplement, il s’avéra vain et ne changea pas beaucoup ma situation. Ce jeu consista surtout, dans des discussions inutiles, à ne pas révéler ce que je pensais vraiment, ou alors, durant des déjeuners et des dîners, à montrer de l’intérêt pour les propos généralement ennuyeux de mes interlocuteurs, ou encore lors d’éventuels entretiens d’embauche, à apprécier la plaisanterie même de mauvais goût, les opinions même contraires aux miennes, pour entraîner immanquablement la sympathie et la compréhension d’autrui à mon égard.

Ce jeu me permit ainsi d’obtenir pour quelques mois un temps partiel dans une institution qui m’attribua un « salaire minimum de croissance » sous forme d’honoraires. Ainsi, après avoir passé huit mois à ne rien faire, sinon photocopier des dossiers, oblitérer le courrier dans la machine automatique, répondre aux mails de la responsable qui ne savait pas se servir de son ordinateur ni même d’Internet – et qui s’y refusait catégoriquement – ainsi que justifier à longueur de temps qu’elle était en rendez-vous quand, en fait, elle passait son temps à faire les grands magasins ou à déjeuner avec ses « relations » sur le compte de l’institution en question, je décidai d’arrêter. Je découvris alors que les honoraires que l’on m’avait versés sous forme de salaire ne donnaient droit à aucune indemnisation et je me retrouvai, du jour au lendemain, sans revenus. Mais enfin, le jeu, lui, continuait et me permit encore d’obtenir quelques boulots qui, pour la plupart, étaient rétribués sur la base de ce « salaire minimum » qui était devenu, du coup, le tarif de référence de toutes les tâches que l’on put me proposer par la suite.

Mes proches qui avaient connaissance de ma situation, ne parvenaient pas à comprendre comment celle-ci était possible après avoir fait tout ce que j’avais pu faire. Ils ne parvenaient pas, non plus, à l’accepter, mais tout en m’en faisant directement porter la responsabilité. Ainsi, il y eut ce moment très particulier où ceux qui m’avaient d’abord encouragé à entamer des études doctorales parce que celles-ci devaient tout me permettre par la suite, me faisaient à présent le reproche d’avoir fait ce choix.

Évidemment, le moment vint aussi où l’expérience acquise par ce jeu, et l’hypocrisie qui en découlait, se retourna contre moi, non pas qu’il m’arriva quelque chose de fâcheux, mais parce que mon esprit commença à ne plus le supporter. Lorsque je rencontrais donc quelqu’un qui s’apprêtait à se lancer dans des études universitaires, ou qui les avait comme moi achevées, et que nous bavardions un instant dans la rue ou dans un couloir de métro, j’adoptais alors une posture sceptique et ne cachais plus ni ma déception, ni même ma lassitude quant aux propositions sans lendemain, aux plans foireux, aux promesses hypocrites, à ce prétendu mérite social, et aux sempiternelles discriminations d’âge, de classe, de genre, de milieu, de parcours, de relations, etc. Et, c’est peut-être ainsi que je perdis tout ce qui me restait d’ambition et de volonté.

À ce moment-là, c’était l’hiver et il faisait déjà beau comme au printemps. Je ne faisais pas grand-chose et passais mes journées dans les cafés de cette nouvelle chaîne à la mode dont le nom s’inspirait de cet officier courageux qui, dans ce grand-roman de Melville, ose s’opposer au capitaine du Pequod. Souvent, m’enfonçant dans des songes qui n’en finissaient pas, je pensais à ce pays de l’autre côté de l’Atlantique qui m’attirait tant, et notamment à cet Archipel de la Fiction où j’avais pu me rendre à plusieurs reprises. Je parvenais alors à lire beaucoup lors de cette période : presque un livre chaque jour. Parfois, je m’arrêtais aussi sur une œuvre pendant plusieurs jours. Parfois même, je la relisais pour avoir la sensation de la découvrir autrement. Ce fut le cas pour les œuvres de Paul Auster, de Don DeLillo, de Roberto Bolaño, d’Arno Schmidt, d’Antonin Artaud, de J. G. Ballard, de Philip Roth, de Marguerite Yourcenar, de H. P. Lovecraft ainsi que d’Ezra Pound et de Hilda Doolittle sur lesquelles j’avais commencé à réunir des notes en vue d’écrire un texte. Toutefois, l’écrivain qui me marqua alors durant cette période fut W. G. Sebald dont les œuvres me firent l’effet d’une révélation telle que je ne pus jamais vraiment me résoudre à les refermer tout à fait. Le soir, je marchais dans les rues. La nuit, je visionnais de vieux films avant de lire encore et de m’endormir en écoutant, sur les ondes radiophoniques, l’homme à la voix parfaite dont les paroles finissaient par se fondre dans celles de mes rêves.

À l’époque, je pensais toutefois encore que lorsque tout semblait impossible, c’était qu’il y avait forcément une possibilité quelque part. Cette possibilité, à mes yeux, était que j’écrivis donc l’espèce de roman que j’avais plus ou moins démarré sur cet Archipel de la Fiction qui m’obsédait. Au moment où j’achevai ma thèse de doctorat, j’avais pu publier un premier roman. Malgré quelques articles élogieux, le livre était passé inaperçu. À dire vrai, je pense que personne ne comprit vraiment le sens de mon propos, ni ce qu’incarnait le personnage principal du roman dont j’avais effacé tout signe d’appartenance identitaire, sexuelle et sociale. La majorité des critiques et des lecteurs associèrent ce personnage à moi, son existence à la mienne et pensèrent qu’il s’agissait d’une autofiction alors qu’il s’agissait avant tout d’un geste d’écriture absolu, comme on parle de geste artistique radical. Dans tous les cas, d’un geste volontairement inspiré des théorèmes camusien et pasolinien remettant en perspective ces épineuses questions liées à l’identité et à cette revivance du père en soi. Cette remise en question s’opérait alors à travers les impressions et autres péripéties d’un personnage dont le genre tient à la fois du mythe sophocléen (Œdipe) et du sujet barthien et wittigien (Neutre), mais dont la dimension « autobiographique » n’avait de réaliste que sa transposition fictionnaliste.

Aussi, pour me remettre sérieusement à l’écriture et reprendre cette « espèce de roman » que j’avais démarré à la suite du premier, je décidai de retourner dans l’Archipel de la Fiction qui constituait toujours pour moi un long périple à travers les épreuves et les sensations d’une existence qui n’était, une fois de plus, pas la mienne à proprement parler, mais celle d’un narrateur qui s’exprimait à travers moi. Qui était-il? Un homme qui se perdait ? Une femme qui se retrouvait ? Un dibbouk qui se cherchait, cette âme errante si crainte et fantasmée ? Je ne saurais le dire encore aujourd’hui. Sans doute les trois.

De retour quelques mois plus tard, il me semblait que le ciel était devenu définitivement blanc comme les pages d’un cahier immaculé que l’on regarde longtemps avant d’oser y inscrire le moindre mot, lequel, une fois tracé, révèle toute la difficulté ou l’impossibilité de l’entreprise. Rien n’avait changé dans la capitale hexagonale, à l’exception des arbres qui avaient jauni et des gens qui paraissaient plus usés par la vie qu’au moment de mon départ. C’est qu’ils s’acheminaient, les uns les autres, sur le chemin d’une existence si terne et sans allégresse que j’eusse fait n’importe quoi, sur le moment, pour franchir immédiatement dans l’autre sens l’océan que je venais de traverser.

Je ressentis néanmoins du bonheur à retrouver mes amis et mes proches dans cette existence qu’ils menaient, et qui, se répétant au fil des jours, donnait à leur quotidien une dimension rassurante, presque ronronnante. Leurs sentiments et leur enthousiasme à me revoir, leur envie de me relater en quelques minutes le temps et l’espace de plusieurs mois, firent que j’oubliai les désarrois à reprendre cette existence sans surprise. Pourtant, leur présence me parut tout à coup étrange, presque invraisemblable. L’impression d’un décalage – peut-être à cause du changement d’heure ? – d’une confusion – peut-être à cause de la fatigue du voyage ? – d’un malentendu – peut-être à cause de ma difficulté à communiquer après tant d’éloignement ? – me donnèrent l’impression de ne plus vraiment faire partie de cette existence que je partageais pourtant avec eux.

En quelque sorte, quelque chose s’était modifié. Non pas mes sentiments, il ne s’agissait pas de sentiments, mais d’un rapport qui s’était distendu, défait sans qu’aucun de nous ne l’eût vraiment senti immédiatement. Si je désirais toujours les retrouver, si je désirais toujours leur affection, je ne parvenais plus à partager ces retrouvailles comme j’avais pu le faire auparavant. J’aurais souhaité les retrouver de la même manière que l’appartement où je vivais : sans devoir y penser, comme on retrouve sur les étagères des livres auxquels on ne songe plus, ou dans une armoire, des vêtements que l’on a oubliés. J’aurais ainsi voulu les retrouver sans y penser, comme on se retrouve soi-même un beau jour face à soi-même. Évidemment, il était bien vu de laisser entendre qu’on s’est langui de ceux dont on a été séparé. Presque tout le monde l’exprime en évoquant l’absence, la distance, le manque, la solitude, l’oubli, etc. Mais, cela ne veut rien dire. Cela ne veut plus rien dire. Peut-être même, cela n’a-t-il jamais rien voulu dire. C’était bien là le plus étrange, à mes yeux. C’est ce que l’éloignement dû à ce voyage m’avait appris.

Le monde fonctionne cependant selon ce schéma : il y a ceux pour qui rien ne compte plus que les amis et proches. Enfin, les autres : ceux qui ne supportent pas d’être attendus par quiconque ou être liés à quelqu’un en particulier. Mais, cela me semblait ne rien vouloir dire non plus. Dans les deux cas, cela me semblait n’avoir jamais voulu rien dire. On pouvait ainsi prétendre, par exemple, n’aimer qu’une seule et même personne comme d’en aimer plusieurs. Il me semblait, au contraire, que le véritable amour ne souffrait aucun principe, mais surtout, aucune norme, qu’elle soit d’ordre social, moral ou de nombre. Les rencontres amenaient souvent à vivre des situations auxquelles on ne s’attendait pas toujours. Quand on rencontrait quelqu’un, comment savoir ce qui allait nous lier à lui, et pour combien de temps ? Tôt ou tard, les gens changeaient, le désir s’amenuisait, la relation se transformait, les sentiments se modifiaient. Pour autant, il était possible, en effet, qu’il existât des sentiments différents pour un être, des sentiments spécifiques et propres à un seul être et qui ne devaient, eux, jamais s’altérer avec le temps quel que fût, au fil des ans, le besoin ou le désir que l’on éprouvait pour lui.

J’aurais ainsi voulu manifester plus d’ardeur à revoir mes amis et mes proches. Pourtant, à cet instant, je n’y parvenais plus, c’est-à-dire je n’en avais plus ni la force, ni le cœur, comme si les mots ne pouvaient plus être énoncés à partir de mon propre corps, comme s’il m’était impossible de les formuler physiquement. Cet état me submergea d’abord lentement, puis avec les jours, il s’imposa toujours davantage. Je compris alors qu’il n’était pas passager et s’installait durablement. À partir de ce moment, je me dis qu’il aurait été préférable pour moi de ne connaître personne, de n’avoir aucun rapport avec personne dans ce pays : ainsi, je n’aurais rien laissé paraître de l’état qui me traversait. Tout aurait été plus simple : je n’aurais eu que moi à supporter.

Je repensai ainsi aux diverses personnes que, à l’autre bout de l’océan, j’avais pu rencontrer. D’elles et de mes différentes expériences là-bas, qu’avais-je à dire sinon que mon existence me parut plus simple que celle que je menais ici ? Ainsi, à la manière de Cervantès, j’y avais simplement vécu de « mon désir de vivre », sans avoir à échafauder de plans, sans devoir me justifier ou m’expliquer, ni même sans rechercher à pénétrer des réseaux, à entretenir des relations, à chercher des contacts. Et puis, mon statut d’alien était un véritable rempart contre la réalité du monde qui ne m’atteignait pour ainsi dire jamais. D’ailleurs, ce qu’il en était de cette réalité, là-bas, m’échappait complètement : j’avais une sorte de blocage – pour ainsi dire – concernant la langue du pays qui était, par ailleurs, ma langue paternelle.

Sans doute, n’aurais-je jamais dû revenir en Hexagonie… Voilà ce que je me disais maintenant. Et pourtant, j’avais fini par revenir. Je me retrouvais là, à tourner en rond, et à entendre à la radio un de ces responsables politiques en passe de devenir le prochain président du pays, blâmer et menacer ceux qui, comme moi, mettaient prétendument la nation en péril en ne se levant pas plus tôt le matin pour trouver un travail. Je me souvins seulement que, pendant plus de quinze ans, j’avais toujours donné satisfaction dans mes différents postes, quels que pussent être ceux-ci, et que jusqu’alors, mes réveils avaient toujours été matinaux et mes journées efficaces. Aussi, ce responsable politique et ceux comme lui qui s’excitaient à longueur d’ondes et d’écrans soulevaient chez moi un tel abattement que, après avoir liquidé la télévision, je décidai de ne plus écouter la radio ni même lire les journaux. Même gratuits. Surtout gratuits. Et surtout parce que, au moment où cet état me submergea, j’eus la sensation que la vie – la « vraie vie » – était ailleurs, et qu’elle était faite pour vivre autre chose et autrement que ce que certains nous indiquaient devoir vivre.

Un matin, à la terrasse d’un café, tandis que le soleil glissait sur moi, je lus un livre d’entretien entre trois auteurs hexagonaux concernant certaines problématiques relatives à l’époque que nous traversions dans ce pays. Des problématiques auxquelles nous devions faire face ou avec lesquelles il nous fallait sans cesse « jouer ». Sans doute, était-ce la raison du titre – Poker – donné à l’ouvrage ? Je l’imaginais. Dans tous les cas, cette lecture me permit de voir formuler ce que je pouvais moi-même ressentir de notre situation : « Cela fait trente ans que tout se passe comme s’il ne se passait rien. Évidemment ce n’est pas vrai. Une extrême brutalité, quoique sous anesthésie, a cours. Cette brutalité, d’un genre nouveau, laisse les sujets qui en sont l’objet sans perception ». Je songeais cependant que la brutalité qui avait sévi à d’autres époques de l’histoire humaine, avait sans doute semblé elle-même d’un genre nouveau pour nos prédécesseurs, et les avait tout autant laissés sans perception, de la même manière que nos existences s’écoulaient pareillement aux leurs : comme des grains de sable parmi des milliers, des millions d’autres, dans ce grand sablier du temps qui nous emporte tous qu’on le tourne d’un côté ou de l’autre.

À ce moment-là, j’entretenais une relation amoureuse avec Noa. Un matin, plusieurs semaines après mon retour, Noa s’interrogea néanmoins sur notre relation. Me satisfaisait-elle encore ? Ne m’empêchais-je pas de faire des choses quand nous étions ensemble ? Je ne comprenais pas le sens de ses questions. Qu’est-ce que je m’empêchais donc de faire ? De faire ce que j’aurais eu envie comme, par exemple, de me rendre à des soirées, de fréquenter d’autres gens. Je souris pendant quelques secondes parce que sa remarque m’amusa. Je venais à peine de rentrer d’un long séjour où j’avais pu faire ce que j’entendais faire. Cela me suffisait. Et puis pourquoi voudrais-je rencontrer des gens ? Il me semblait qu’ils n’avaient jamais rien à dire ou à proposer. Je préférais sa compagnie. Noa sourit à son tour. À ses yeux, nous ne faisions rien de particulier ensemble. J’acquiesçai : les jours passaient et se ressemblaient tous : c’était un fait pour tout le monde. Cependant, ce qui ennuyait le plus Noa était que je n’imaginais pas pouvoir vivre toujours avec la même personne. Cette fois, j’éclatai de rire. C’est vrai que je ne supportais pas l’idée de mener une « vie de couple ». Mais je n’avais pas l’impression que nous menions ce genre de vie. Je tenais donc à notre relation ? Oui. Noa s’en étonna encore. Je ne sus que répondre. Cette relation me convenait en ce moment. Voilà tout. De toute façon, tu me quitteras bientôt. Je m’étonnai de cette prédiction. Les personnes avec qui j’ai pu vivre auparavant ont toutes fini par me quitter, avança Noa en guise d’explication. Je ne sus quoi répondre à nouveau. C’est comme ça, soupira Noa en haussant les épaules. Tu verras, tôt ou tard, tu me quitteras toi aussi.

Les paroles de Noa se mélangèrent aux propos de Poker que je lisais toujours et les choses me semblèrent assez confuses. Ce soir-là, nous parlâmes peu et toujours des mêmes sujets, à savoir que ma situation professionnelle ne s’améliorait guère. Je ne recevais, en effet, aucune réponse concernant les postes où j’avais candidaté ni même aucun retour concernant différents projets pour lesquels on était venu me trouver, mais qui – pour des raisons que je préférais ne pas connaître – ne se réaliseraient pas. Quand nous eûmes fini de dîner, mon portable sonna et je répondis. C’était mon père.

Eh bien ! s’exclama-t-il, cela fait longtemps que l’on ne s’est par parlé. En effet. Ta mère vient de me rappeler à ton bon souvenir, avança-t-il cette fois en riant franchement. Ah… fis-je sans savoir s’il fallait en rire aussi. Tu l’as eue au téléphone ? Oui à l’instant, me confirma-t-il. Ah… fis-je à nouveau. Elle m’a téléphoné parce qu’elle a reçu une carte que je lui envoyée d’un endroit où nous avions été ensemble, jadis. Je m’enquis, par simple curiosité, du lieu dont mon père parlait, mais il me dit seulement qu’il avait failli louper son avion à cause d’un imbroglio avec ses différents passeports. D’accord, fis-je sans essayer d’en apprendre davantage. Alors, tu as enfin trouvé un job ? Non, avouai-je. Il souffla dans le combiné du téléphone et je ne dis rien. Il se demanda à quoi servait donc mon doctorat avant d’ajouter qu’il n’y a pas trente-six façons de s’en sortir. Je pris un air étonné. Tu penses ? Oui, déclara-t-il. Ce qu’il faut, c’est être plus rapide que les autres, et surtout, tu sais… ne pas être trop honnête. C’est-à-dire ? Savoir noyer le poisson, faire passer allègrement des vessies pour des lanternes, switcher… Mais encore ? Le problème avec toi, c’est que tu fais preuve de trop de conscience et d’un sens de l’honnêteté qui finira par te perdre, exprima-t-il cette fois sur un ton presque déçu. Que veux-tu dire ? Il souffla à nouveau. Comment crois-tu que j’aie réussi ? Je ne sais pas. Non, en effet, tu ne sais pas, confirma-t-il. Tu as beau avoir un doctorat, tu ne sais rien… Eh bien, rétorquai-je, il fallait m’élever, peut-être aurais-je su comme ça. T’élever, t’élever… répéta plusieurs fois mon père. Tu sais bien qu’il n’en a jamais été question ! J’avais bien été clair à ce sujet avec ta mère. Je te rappelle que j’ai tout fait pour qu’elle avorte, mais elle en a décidé autrement. Oui, dis-je sans rien ajouter.

De toute façon, continua mon père, cela n’est plus d’actualité : maintenant, tu es là et c’est tout. Oui, dis-je, je suis là. Ce qu’il faut, assura-t-il, c’est que tu trouves un travail qui te convienne, et puis, ça ira mieux après. Mais ça va très bien, lui assurais-je. Dans ce cas, pourquoi parlons-nous de ça ? C’est toi qui en parles, dis-je. Bah… fit mon père en soufflant encore dans le combiné téléphonique, c’est parce que je m’inquiète… À ton âge, exposa-t-il, je n’avais pas besoin de lever le petit doigt : on me faisait tout le temps des propositions. D’ailleurs, à cette époque, les diplômes ne voulaient rien dire. Ce qu’il fallait, c’était faire ses preuves ! Je répétai alors, faire ses preuves, faire ses preuves… Mon père s’exclama, tu peux prendre cela à la légère, n’empêche, c’est ça qui comptait le plus. Mais aujourd’hui, personne ne fait plus ses preuves… En effet, lui répondis-je, car que tu les fasses ou pas, cela ne change rien à la situation. Et quand tu les fais, cela ne te rapporte pas davantage. Mon père soupira à nouveau. Ce qu’il faudrait, avança-t-il avec son accent d’Angles et de Saxons qui perçait le combiné car il s’énervait, c’est une bonne guerre ! Cela débloquerait la situation. Je m’étonnai de ses propos. Et que ferais-tu à ton âge ? Mon père eut un éclat de rire. Que veux-tu que je fasse ? J’ai fait ce que j’avais à faire lorsque j’avais l’âge, pour le reste… Très bien, dis-je en soupirant à mon tour. Pourquoi m’appelles-tu ? J’avais envie d’avoir de tes nouvelles comme je viens de discuter avec ta mère… Je me suis donc dit que j’allais t’appeler parce que… Il ne finit pas sa phrase. J’ai bien essayé de te joindre également, avançai-je, mais tu ne répondais pas. Oui, c’est normal puisque je n’étais pas là. En effet.

Et sinon ? Quoi sinon ? Tu as vu ta mère récemment ? Non, dis-je sèchement. Pourquoi ne vas-tu pas la voir un peu ? Et toi ? Je dois repartir bientôt, justifia mon père, mais toi, tu as du temps, non ? Pas vraiment, répondis-je car si je n’ai pas de travail, je dois quand même trouver de quoi vivre. Ah… fit mon père. Et qu’est-ce que tu fais en ce moment ? Je rédige des argumentaires de vente pour un catalogue de produits culturels. C’est bien payé ? Non, mais j’ai besoin de cet argent, expliquai-je. Ce n’est vraiment pas de chance, répondit mon père comme pour lui-même. Non, dis-je, ce n’est pas de chance… Mais tu avais obtenu la qualification pour enseigner à l’université, dit-il. Oui, confirmai-je. Et alors ? Et bien ce n’est qu’un titre, pas un poste. Mais pourquoi ne te font-ils pas travailler, puisque tu as le titre ? Parce qu’il n’y a pas de poste. Et s’il y en avait, je n’en obtiendrai pas un si facilement. Mais pourquoi ? Écoute, je t’ai déjà expliqué pourquoi. On ne va pas encore en parler. Mon père garda le silence un instant. Bon, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m’appelles, n’est-ce pas ? Oui, je t’appellerai.

Noa me questionna alors pour savoir ce que mon père voulait. Rien de spécial, répondis-je, il voulait juste de mes nouvelles. Il pourrait quand même t’aider… il en a largement les moyens, suggéra Noa. Il connaît ma situation, répliquai-je. Mais, il ne te propose jamais rien ! Je baissai les yeux. Tu appelles ça un père ? Eh bien, il se trouve qu’il l’est, m’énervais-je à mon tour. Et puis, nous n’avons jamais vécu ensemble : il n’est mon père que par hasard, ou par défaut… Il peut donc bien faire ce qu’il veut, cela ne me regarde pas. D’ailleurs, ajoutai-je encore, il a pu m’aider à différentes occasions. Tu parles ! me lança Noa presque avec animosité. Je ne répondis pas. En fait, c’est toi qui te mets dans cette situation. Ah oui ? Absolument, affirma Noa, d’un ton que je ne lui connaissais pas.

Je me versai un verre de vin bien qu’il fût tard et que j’en avais déjà bu plusieurs pendant le dîner. Je me raclai légèrement la gorge et dis alors : la seule chose qui m’intéresse, c’est d’écrire. Si j’en avais les moyens… Apparemment, tu ne les as pas, coupa sec Noa. Oui, admis-je. Si j’avais les moyens, repris-je, mais je ne finis pas ma phrase. Noa me regarda. Il y avait une sorte d’embarras dans son regard, et je sentis, pour la première fois, de la distance entre nous. Je baissai les yeux et me resservis du vin car il me semblait qu’il fallait achever la bouteille.

Un matin, un contact qui m’avait permis de travailler durant quelques mois dans une institution publique, m’appela. Il me demanda si je cherchais toujours du travail. Je répondis que oui. Il me proposa de corriger huit cent copies de QCM des étudiants en première année de médecine d’une quelconque faculté. Je répondis que si j’étais « docteur d’état », je ne connaissais rien à la médecine. Peu importe, m’assura-t-il, il suffit de vérifier qu’il y ait des croix dans les bonnes cases. Rien de difficile ! J’acceptai donc : cela me permettait de gagner de quoi payer mon loyer. Il me proposa également de relire et corriger un ouvrage collectif concernant les dernières découvertes sur une maladie dégénérative. Je n’y connaissais rien non plus. Bah… qu’est-ce que cela changerait que vous vous y connaissiez ? Bon, dans ce cas, d’accord, dis-je simplement. Nous nous mîmes alors d’accord sur le tarif horaire. Je venais de m’assurer par les revenus de ces petits boulots de quoi tenir un mois. En dépensant le minimum de ces revenus ou en en tirant le maximum, je pouvais même tenir deux mois.

À cette nouvelle, Noa sourcilla. C’est ridicule, tu perds ton temps en acceptant ce genre de boulots car qu’est-ce que cela te rapporte vraiment ? Eh bien, au moins de quoi couvrir mes frais, répondis-je. Te rends-tu compte que, vu ton niveau, c’est ce que tu devrais gagner en quelques jours ? Peut-être, admis-je, mais je n’avais jamais gagné ces sommes en quelques jours dans aucun travail. Que devais-je donc faire ? lui demandai-je. Noa constata que c’était comme au sujet de mon père. Je ne voyais pas le rapport. Pourtant, c’est la même chose, m’assura Noa. Je regardais par terre les lignes noires qui séparaient les lattes du plancher. Tout me semblait difficile. Que fallait-il donc faire ? répétai-je tout en me demandant si c’était la sensation que pouvait ressentir une fourmi – ou n’importe quel autre insecte – pour qui, un sol même plat, représentait néanmoins toujours un territoire infini, labyrinthique et périlleux.

Je posais alors devant nous la petite théière en fonte noire, une véritable kyusu que j’avais rapportée de Frisco deux ans plus tôt. Elle était brûlante et de la fumée s’échappait de son goulot comme d’une cheminée. Je versai le thé dans nos tasses et regardai la fumée s’en échapper quelques minutes. Puis, Noa s’agita. Écoute, il faut que je te parle. Oui ? répondis-je avec étonnement parce que sa voix me semblait différente de d’habitude et que ses pupilles étaient toutes dilatées. Noa posa sa tasse. J’ai rencontré quelqu’un… Je restai sans bouger, ma tasse à la main. Tu comprends, nous ne pouvons pas rester indéfiniment comme ça ensemble. Indéfiniment ? Oui… tu ne penses pas ? Non, dis-je sans savoir quoi répondre d’autre. Et puis, j’ai envie de changer de vie, déclara Noa. Je ne comprenais pas. Changer de vie ? Je posai à mon tour ma tasse sur la table et fixai la théière. Le voyage que j’avais effectué me revint à l’esprit. Tout à coup, je repensai aux endroits que j’avais visités, à mes marches à pied sous la pluie battante, aux rues toutes en inclinaison, au tramway que j’avais pris pour aller voir l’océan à l’extrémité ouest de la ville et au magasin dans lequel j’avais acheté cette petite théière en fonte en réfléchissant longuement si je prenais celle-ci plutôt qu’une autre.

Je relevai la tête et regardai alors Noa. J’avais le souffle coupé. Tu sais, ce n’est pas parce que j’ai rencontré quelqu’un que je veux que nous nous séparions. Pourquoi alors ? Parce que je crois que je ne t’aime plus. Cette fois, j’eus un pincement au cœur et une pression me contracta la poitrine. Je ne comprenais pas : je pensais que sa crainte était que ce soit moi qui rompe en premier. Ainsi, cela n’arrivera pas ! affirma Noa. Mais qu’est-ce qui lui prenait tout à coup ? Qu’avais-je donc fait ? Justement, rien. On ne pouvait pas continuer de vivre ainsi ensemble. Et puis, ce que je lui avais dit sur le couple et le quotidien l’avait fait réfléchir. En rencontrant quelqu’un d’autre, Noa avait pris conscience de ce que je ressentais moi-même, à savoir qu’on n’était pas fait pour vivre toute sa vie avec la même personne. Voilà tout.

Je m’en voulais de ressentir de l’émotion alors que, au fond, je savais moi-même que nous ne pouvions pas continuer comme ça. Ma décision n’a pas été prise contre toi, plutôt contre moi-même, assura Noa. Cela fait plusieurs semaines que je tentais de te le dire… Je hochai la tête. Je comprenais que l’on puisse préférer quelqu’un d’autre à moi, mais j’aurais préféré que les choses se déroulent autrement, qu’elles surviennent comme un banal événement, plutôt que comme une décision mûrement réfléchie. Ce n’était pas simple pour moi de… Noa ne finit pas sa phrase. Je hochai à nouveau la tête tout en tentant de calmer l’émotion qui me submergeait. Puis, Noa se leva, prit des affaires et s’en alla simplement. Je restai devant la table sans bouger. Je fermai à nouveau les yeux et écoutai les bruits dans la rue. J’avais tant essayé de ne pas me compliquer la vie. Elle m’apparaissait pourtant inextricable.

L’appartement était silencieux. Dehors, une moto passa à toute vitesse et le rugissement de son moteur retentit comme un gong. Je rouvris les yeux et regardai autour de moi dans l’appartement. Je n’avais plus rien à faire ici. Tout était fini. La nuit était tombée et on pouvait distinguer quelques étoiles qui brillaient. Je songeai à l’infini. Je me dis que c’était sans doute le moment pour moi de partir aussi, de quitter cet appartement, d’aller ailleurs, peut-être même loin. De rejoindre enfin l’écriture.

Texte © Caroline Hoctan – Illustrations © DR

Ce texte a fait l’objet d’une première publication dans Les Cahiers de Tinbad (n° 16, mai 2024).

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.

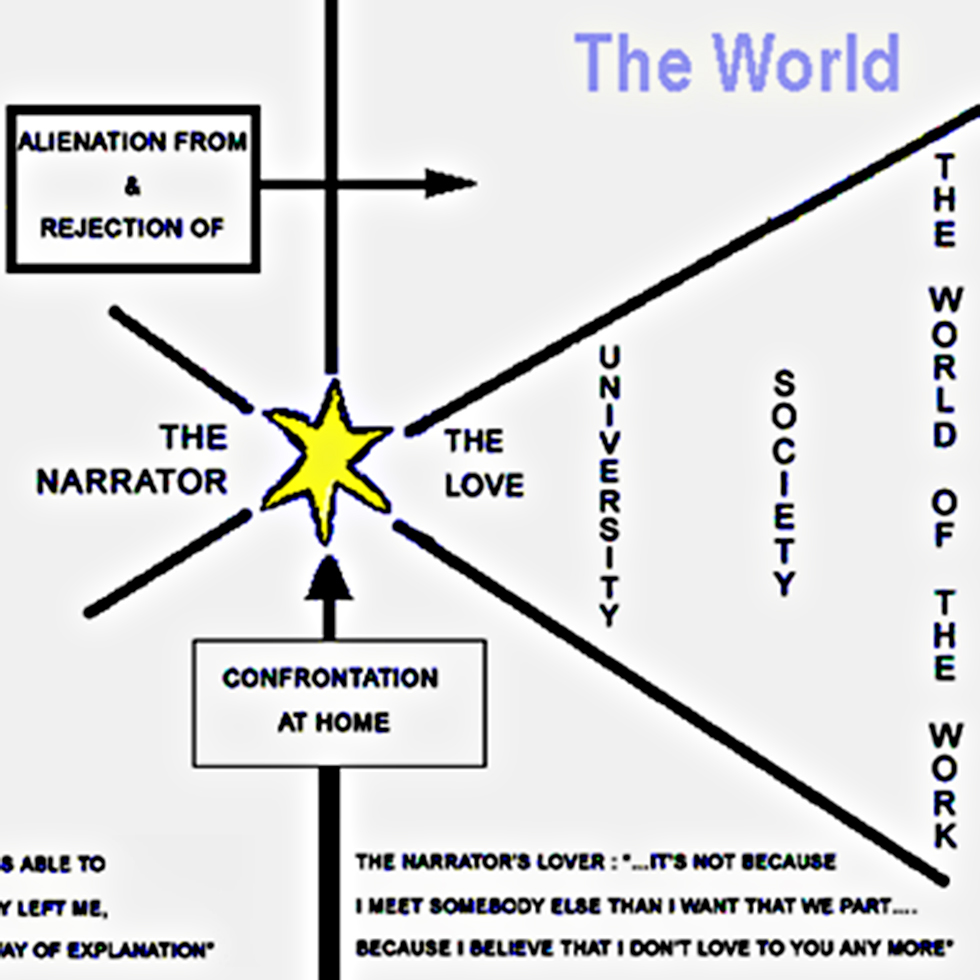

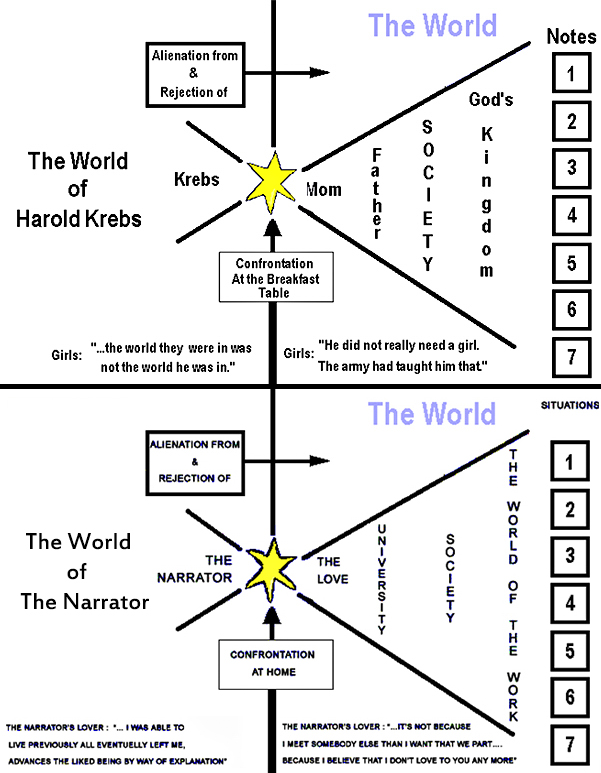

[*] Cf. Ernest Hemingway, « Un soldat chez lui » (1925), traduction d’Henri Robillot in Histoire naturelle des morts, Paris, Gallimard, 2005, Folio : L’ex-marine Harold Krebs est de retour chez lui à Oklahoma City après avoir combattu sur le front de la Première Guerre mondiale. Il tente de reprendre goût à la vie et de se réadapter à la société civile. Il est libre et ne sait pas quoi faire de son existence. Il finit par se heurter à ses parents qui lui reprochent son apparent manque d’ambition. Il passe effectivement ses journées à ressasser les événements qu’il a traversés, à lire des comptes rendus et à étudier les cartes des territoires où s’est déroulée la guerre. Et quand il veut parler de son expérience, personne ne souhaite l’écouter. Se confrontant à sa mère, il se moque alors de sa bien-pensance et rejette ses convictions religieuses, prenant soudain conscience qu’il n’est plus capable d’aimer quiconque. Même elle.