Ici, je voudrais faire intervenir un autre souvenir, différent. Souvenir d’un documentaire [1] vu autrefois – cela remonte à presque une dizaine d’années – sur Internet. Il s’agit d’un aspect particulier du massacre de Nankin. Ce massif complexe qu’on nomme le « massacre de Nankin » et dont la saisie reste encore difficile à effectuer dans sa réalité concrète – d’où cette porte ouverte à tous ces débats de mémoire ou d’oubli.

Le massacre des prisonniers de guerre après la prise de Nankin peut apparaître comme un fâcheux épisode. Des prisonniers de guerre, on en avait vraiment beaucoup. Beaucoup trop pour pouvoir s’en occuper décemment. L’idée de les fusiller à la mitrailleuse, ça a été fondamentalement une manière de régler un problème. Je ne sais pas trop si on peut parler à cet égard de haine, simplement d’un certain mépris pour ces Chinois qu’on avait admirés, vénérés pendant tant de siècles – à distance. Alors, oui, les voir, eux qu’on avait admirés si longtemps si faibles, ça ne pouvait susciter qu’un certain mépris, le même mépris qu’éprouve la femme pour l’homme qu’elle a aimé, admiré et qu’elle découvre un jour si médiocre. Alors, oui, ça a été plus simple de liquider cette masse de soldats désarmés, pour certains attachés, réduits au statut de bétail, d’animal consentant à la mort qu’on va lui infliger. Je ne parle ici que du massacre de ces quelque 1 700 soldats chinois qu’on avait parqués à l’extérieur de la ville, le long du fleuve. Je ne parle ici que de ces soldats de l’armée impériale japonaise à qui on avait fait la mauvaise plaisanterie de les embarquer vers le continent chinois pour y aller commettre ces crimes de guerre. Bien sûr, des braves types qui pouvaient difficilement échapper à ce guet-apens, même si, bien sûr, les victimes – les vraies victimes – ce sont ces autres pauvres bougres qui composaient l’armée chinoise de l’époque.

Et puis, avouons qu’en écrivant ces maigres « réflexions » sur ce petit massacre, j’ai l’impression de soulever un bâton bréneux – pas un bâton de maréchal, pas la canne de Balzac. De soulever du bout des doigts, à l’aide d’un bout de bois, un chiffon puant, infecté, infectieux. L’impression d’en venir à touiller la mort, comme on touille son sucre dans son café, le matin.

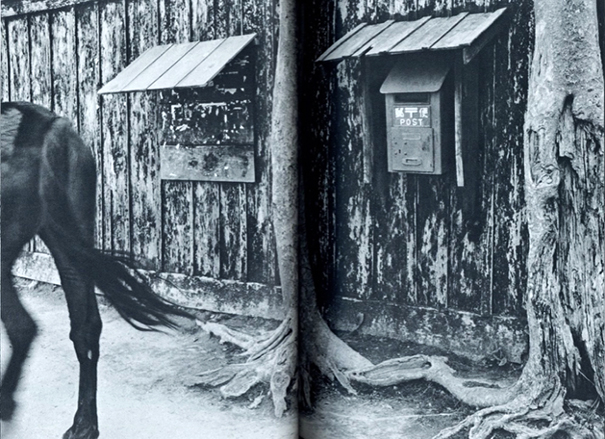

Je me souviens de ces petites vidéos tournées quand ces anciens soldats japonais rendus à la vie civile vivaient encore – quand ils n’étaient pas encore morts, rattrapés par l’extrême vieillesse. Témoignages recueillis dans les années 90. Ces hommes du nord du Japon – ceux-là que l’aimable, le très aimable Ihei Kimura – aucune ironie dans mes propos – photographia dans le département d’Akita, donc encore plus au nord dans la grande île de Honshū, dans les années 50. Assis sur cette véranda de bois qui court le long des maisons japonaises traditionnelles, racontant comment tout cela s’était fait, comment les trous avaient été aménagés dans les murs des bâtiments où les soldats japonais se trouvaient pour laisser passer le canon des mitrailleuses braquées sur le troupeau des soldats chinois, comment ces soldats étaient massés le long du fleuve, comment ils furent achevés à la baïonnette après le mitraillage.

Je le répète. Tout cela ne m’apparaît que comme une façon à peu près rationnelle de régler un problème. Une façon particulièrement infecte, je l’accorde. Régler un problème pratique qui appelait une solution. Que faire d’un paquet de prisonniers chinois dont on ne peut rien faire, qu’on ne peut pas nourrir, parce que l’intendance de l’armée japonaise était si mal organisée qu’on se demandait comme on allait pouvoir nourrir ses propres soldats. Équation difficile à résoudre. Casse-tête qui fait souffrir l’esprit des décideurs. L’élimination de tout ce paquet de soldats prisonniers apparaissait dès lors comme un geste presque magique susceptible de faire disparaître comme par enchantement le problème et sa cause. Ensuite, on pourra oublier, si l’on peut.

Je ne parle pas ici de ce qui s’est passé entre les murs de Nankin, des meurtres des civils, des viols, parce que ça, je ne le connais que très mal. Je préfère m’en tenir à ce petit épisode, à ce petit massacre bien documenté – même si ses négateurs existent, bien évidemment. Et qui me semble très édifiant sur notre condition humaine, sur la manière dont le gros animal qu’est l’armée tente de se saisir d’un difficile problème et de le régler, à sa façon. Cette grosse machine avec un haut et un bas, une tête et des membres, une tête qui décide et ordonne et des membres qui obéissent et exécutent, car, Tite-Live nous l’a appris, c’est ainsi qu’un corps fonctionne. On en oublierait presque l’horreur de ce qui se produit, un peu comme le bourreau s’arrange pour que le sang du condamné ne gicle pas sur son habit de travail, comme, l’exécution achevée, il se lave consciencieusement les mains pour en débarrasser toute trace de souillure et pouvoir rentrer chez lui manger sa soupe et embrasser son épouse, chérir ses enfants.

Les personnes interviewées étaient déjà très âgées dans les années 90 quand Ono-San a mené son enquête, parcourant le département de Fukushima. On les voit assises sur le bord de leur maison parfois. On imagine les maisons. Ce sont les paysages que l’on peut voir quand on se promène dans la campagne japonaise.

Dans cette maison japonaise que j’ai tirée de mon souvenir, pas possible pour moi d’y entrer ou d’y vivre. Je ne peux dire que quelques mots des gens que j’ai croisés sur place, c’est-à-dire ceux que je crois être les descendants de ceux qui y habitèrent. Ils sont maintenant installés à Tokyo – du moins, c’est ce que je suppose – et viennent durant ce week-end prolongé dans cette maison que j’imagine close d’ordinaire, privée de vie. Et ici, ce sont les ressources de la sociologie qui nous amèneraient à des hypothèses vraisemblables. Ou bien alors, il faudrait arriver à un degré de fusion tel que je puisse vraiment faire surgir du creuset une figure incandescente, une nouvelle Ève ou un petit vieillard merveilleux comme on en rencontre dans les contes (merveilleux) de Ludwig Tieck. Il n’y avait pas, je crois, ces portraits que j’évoquais plus haut. Ils auraient pu être là et on aurait pu imaginer – j’aurais pu imaginer des enfants pénétrant dans ce lieu, sous le regard de ces portraits des arrière-grands-parents qu’ils n’auraient jamais, au grand jamais connus. J’avais été surpris, en feuilletant un album de famille ici au Japon, du peu de photos qui s’y trouvaient. Pourtant, il s’agissait de gens que je connaissais, que je commençais à connaître, que j’apprenais à connaître. C’était là ma tâche, alors. Sans doute y avait-il une part d’illusion dans cette impression de pauvreté – d’une mémoire pauvre, comme les fleuves du Japon, souvent hésitant, errant dans un lit trop vaste pour eux, encombrés d’arbustes et d’îles couvertes de végétation et de cailloux. Notre album de famille, celui de ma famille, de celle d’où je viens, me semble dense, touffu, comme un bosquet d’arbres qui deviendrait forêt et dont tous les feuillages bruisseraient sous les bourrasques, donnant cette impression de plénitude, de vie. Ici, dans cette demeure, je m’assieds dans une tradition qui n’est pas mienne, qui n’est franchement pas mienne. J’agite entre mes doigts les quelques osselets qui restent de la crémation des morts et je suis complètement incapable d’en tirer aucun présage. Je me suis longtemps promené parmi les rizières et le long des plages – ces plages où la mer vient se fracasser (pour peu qu’on y ait placé des tripodes de béton, pièces d’un jeu de géant abandonné sur la plage) – et pourtant, c’est toujours parallèles que nous avons marché.

C’est sans doute là pour moi le secret de ce lieu, de cette demeure qui était la promesse d’une histoire, même si moi ce sera toujours à la façon du bernard-l’hermite que j’investirai de tels lieux. C’est comme si je ne pouvais rêver que des contes d’enfants, des contes de fées. Maintenant, je n’en raconte plus à mon fils cadet. C’est fini. Il n’a plus l’âge, sans doute. Et c’est lui qui me narre les récits des jeux vidéo auxquels il joue. C’est ainsi.

Ainsi, cette maison japonaise, je peux l’unir, dans un mariage qui ne me semble pas honteux, condamnable aux yeux d’aucune morale, avec l’histoire de cette demeure tout droit sortie d’un conte populaire, de ce qu’ici on appelle les « histoires d’autrefois ». Cette demeure dans laquelle il y a cette pièce où le héros ne doit pas pénétrer – du moins dans la version japonaise que je connais. Le héros, un chasseur, ayant poussé fort loin dans la forêt, trouve à se loger dans une demeure qu’il ne connaissait pas. Sa douce hôtesse lui fait visiter les lieux en lui indiquant une pièce qu’il ne doit à aucun prix pénétrer. L’interdit sera bien entendu transgressé et le héros se retrouvera au matin couché sur un tapis de feuilles mortes, dans une clairière, la demeure et la douce hôtesse qui l’avait accueilli ayant disparu.

J’aurai ainsi noué quelques fils de mon existence à la mémoire de chacun de ces lieux qui ne sont pas miens. Godard disait quelque part – il paraît qu’il est mort, lui qui n’avait pas répondu à Agnès Varda quand elle était allée le visiter, chez lui, dans le Valais, elle si vieille, accompagnée de ce jeune photographe, à l’occasion de l’un de ces derniers films – et elle était restée, la toute petite Agnès Varda, devant la maison de celui qui avait été son ami, devant cette maison dont la porte ne s’ouvrait pas – Godard avait dit qu’il n’était pas de ce monde. C’est assez juste. J’ignore si c’est vrai pour lui, mais c’est assez juste. Cela n’empêche pas d’arpenter le monde, les minces parties du monde qui nous sont données à parcourir. Et d’y croiser quelques visages, en supposant qu’ils ont une vie qui est l’exact avers de la nôtre, ni plus ni moins, quand bien même nous ne la vivons pas. Cela – cet art de prêter vie à qui n’est pas nous – est donné à bien peu. À des Balzac, des Conrad ou des Stevenson. À des Pasternak, des Grossman ou des Bolaño.

Pour le reste, je ne sais pas.

Texte © Vincent Brancourt – Illustrations © DR

L’ordre du monde est une série de réflexions intimes et extimes sur le monde tel qu’il va.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.

[1] Il s’agit d’un documentaire de Shimizu Kiyoshi réalisé en 2015 pour NNN Documentary. À partir du travail de collecte de témoignages mené par Ono Kenji dans le département de Fukushima auprès des anciens soldats du 65e régiment d’infanterie, présents en décembre 1937 lors de la prise de Nankin par les troupes japonaises. On trouvera sur le site en français du Quotidien du peuple un article de 2017 qui présente les recherches d’Ono Kenji. Loin de moi, l’idée de prendre pour argent comptant ce que peut dire un historien issu du pouvoir chinois. Il me semble simplement que l’article reflète en gros fidèlement ce que dit Ono Kenji.