MÉRIAM KORICHI s’entretient avec ISABELLE ROZENBAUM à propos de SPINOZA CODE (Grasset, 2024) :

1 – Après une agrégation et un doctorat de philosophie sur Baruch Spinoza dont le sujet est « la définition de l’esprit humain par Spinoza : l’éthique ou les limites de la métaphysique », votre recherche se poursuit, ou plutôt sa pensée semble vous poursuivre depuis l’âge de 19 ans, ce qui se concrétise par de nombreuses publications au gré du temps, dont ce dernier livre : Spinoza Code. Outre vos recherches philosophiques, vous êtes également traductrice, notamment de Shakespeare, metteuse en scène et dramaturge au théâtre et à l’opéra, ainsi qu’auteure de biographies, telle celle d’Andy Warhol, ou bien d’études sur des artistes contemporains. En 2010, vous avez fondé les Nuits de la philosophie dans plusieurs villes du monde, et en avez organisé différents formats intitulés Disputatio contemporaine, #PHILOSOPHESDUFUTUR, qui rassemblent ainsi philosophes et artistes. Pourriez-vous revenir pour nous sur votre parcours et nous expliquer ce rapport singulier que vous entretenez avec la pensée de Spinoza ?

Il est vrai que depuis que j’ai 19 ans, depuis que j’ai ouvert l’Éthique et que j’ai contemplé cette architecture de définitions, axiomes, propositions, démonstrations, corollaires, scolies, qui entend se soutenir elle-même par la force rationnelle de son assemblage, pour proposer une théorie du Tout – juste ce qu’il manque aujourd’hui à la physique contemporaine – j’ai ressenti la proximité de cette pensée avec la mienne essayant de se frayer un chemin pour s’expliciter et se développer. Il y a sans doute un rapport de maître à disciple qui s’est construit, mais motivé par la reconnaissance de ce voisinage de conception philosophique de ce qui existe : l’infini comme concept opératoire pour comprendre la limitation des choses finies, considéré comme réalité physique (non quantitative, mais qualitative : une donnée clé de la nature de l’univers et de sa puissance productive), la naturalité de tout ce qui existe qui vient dépasser et réfuter tous les dualismes du type esprit-matière, dieu-créatures, hommes- animaux, terre-reste de l’univers, vie-choses dites inanimées, sujet-monde…, l’accès absolu bien que limité à la connaissance de la nature même des choses qui disqualifie toute médiation essentielle (ce que sont les prêtres au savoir divin) autre que circonstancielle et historique, la définition non substantielle de l’individu qui se compose d’autres individus et qui peut se composer (convenir) avec d’autres individus et constituer un ou des individus plus puissants (la multitude, les groupes sociaux, les États, etc.), ou se disjoindre (disconvenir) avec d’autres individus et voir se décomposer les entités plus grandes et plus puissantes. La philosophie spinoziste est ainsi une explication dynamique, physique de la démocratie.

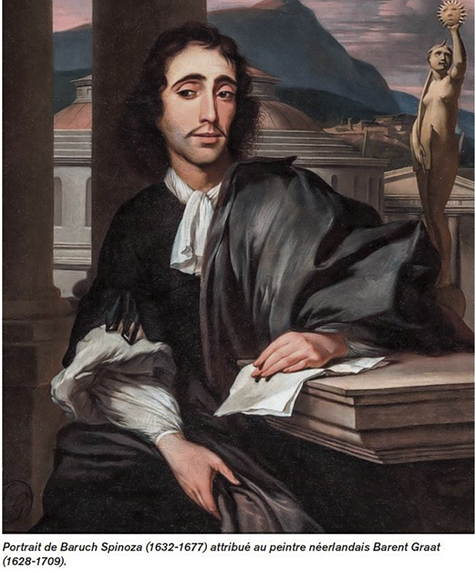

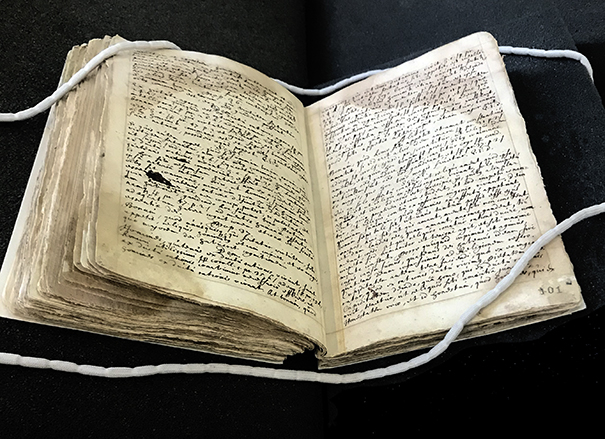

2 – Les premières pages du livre débutent avec votre présence dans la salle des manuscrits de la Bibliothèque apostolique vaticane où vous avez réussi à obtenir le droit de consulter pendant quatre jours l’Éthique en latin – identifié par la cote « Vat. Lat. 12838 » – dont on avait perdu la trace depuis plus de trois siècles ! L’original datant de cette époque (1675) est le seul exemplaire alors confié par Spinoza au jeune mathématicien Ehrenfried Walther von Tschirnhaus afin que ce dernier puisse se familiariser avec la pensée du philosophe lors de son grand tour des capitales européennes, offrant la possibilité de juger de sa proximité avec les doctrines en cours à l’époque et sa « recevabilité ». Le codex a la taille d’un livre de poche et dénombre 133 feuillets. Il présente en « couverture » aucun nom d’auteur… Pourriez-vous nous dire quelles ont été vos sensations de tenir entre vos mains ce codex retrouvé parmi les archives du Saint-Office en 2010 ? Cela vous a-t-il permis de vous projeter à l’époque effervescente du 17e siècle grâce à son contact, sa facture, son mythe, sinon sa langue ?

Oui, le contact avec l’objet, sa manipulation, m’ont permis d’avoir des sensations concrètes et de les laisser nourrir l’imagination de ce récit que je voulais conduire au présent. Je me suis efforcée de respecter totalement l’exactitude historique, pas d’invention de faits donc, mais la part a été faite belle à l’écriture elle-même, à la manière de mettre en récit cette histoire « vraie ». Un trait de la philosophie de Spinoza m’y autorisait et m’invitait à le faire : le fait que dans les écrits qu’il a laissés, dûment contrôlés par lui et par ses amis éditeurs, les particularismes de l’époque étaient singulièrement absents. Son propos est toujours concis et contemporain sans une traduction nécessaire, par exemple, d’un langage philosophique daté à des concepts maniables aujourd’hui. Bien sûr, il y a un vocabulaire technique propre à la philosophie de Spinoza – Dieu, substance, attribue, mode, idée, affects… – mais il a déjà effectué le travail de traduction ou de réduction à un sens pertinent philosophiquement qui ne soit pas grévé par des significations historiques. Il y a une généralité opératoire, aujourd’hui, dans cette philosophie qui permet de la comprendre au présent. Et donc j’ai voulu la raconter au présent, embarquer les lectrices et les lecteurs dans une histoire qui leur soit possiblement contemporaine sans qu’elles, ou ils soient encombrées par des déterminations historiques trop particulières.

3 – De quelle manière avez-vous procédé pour concevoir ce récit sous forme d’enquête où le codex en est lui-même l’énigme ? Votre livre se déroule sur la période d’octobre 1674 à septembre 1677 : pourquoi ces trois années, et quel était votre objectif pour concentrer votre récit sur cette durée impartie ? Était-ce celui de rendre compte d’une époque foisonnante où se révèlent nombre de découvertes, de rivalités, de confessions de grands philosophes, scientifiques et mathématiciens ? Ou bien, celui de rendre compte d’une période favorable à une certaine ferveur du messianisme chrétien face à la philosophie radicale de Spinoza anti théologique, anti hiérarchique, pointant les rouages de l’obscurantisme religieux ? Ou bien encore, celui d’offrir une lecture plus accessible sous forme d’un récit historique afin d’encourager les lecteurs à lire l’Éthique, mais aussi d’en démystifier la relative difficulté ?

J’ai conçu Spinoza Code comme une enquête philosophique sous forme de récit, où le codex lui-même devient comme une énigme à déchiffrer, ou le porteur d’une histoire propre. Le manuscrit retrouvé en 2010 au Vatican n’était pas seulement un document historique : il devenait un personnage, un témoin matériel de la vitalité de l’Éthique, de sa traversée des siècles et des censures, de sa capacité à survivre à la dissimulation et au secret. Le choix d’une narration située entre octobre 1674 et septembre 1677 répond à la nécessité de resserrer le champ temporel autour de ce moment critique où la pensée de Spinoza se trouve à la fois achevée et menacée – moment de suspension entre l’achèvement d’une œuvre et la course de ceux qui, à leurs risques et périls, entendent la publier au nom de la mémoire de son auteur (Spinoza meurt en février 1677), mais également et surtout, pour la communauté de pensée que cette œuvre peut continuer de fédérer et de faire croître. Ces trois années sont celles d’un compte à rebours, où la philosophie est directement confrontée aux forces religieuses et politiques de son temps : elles condensent non pas vraiment le passage, mais la superposition d’une Europe en guerre et la République des Lettres, d’un monde obsédé par la conversion et la foi et l’invention d’une rationalité immanente. C’est pourquoi le récit ne cherche pas à reconstituer un simple contexte historique foisonnant, mais à faire sentir l’intensité d’une époque où la science, religion et philosophie se contaminent réciproquement. L’affaire du manuscrit devient le révélateur d’un affrontement plus vaste : celui du messianisme chrétien et de la philosophie anti théologique, celui d’un monde encore dominé par les églises, et d’un autre qui s’efforce de s’inventer en affirmant une pensée libre. Le choix du récit – plutôt que de l’essai ou du traité – procède de la conviction qu’une telle tension ne pouvait être restituée que par une forme fluide, une écriture capable de faire revivre le présent de 1675 sans distance muséale, de suivre pas à pas les acteurs, les hésitations, les vitesses de propagation des idées. Je voulais abolir la distance temporelle, rendre la pensée spinoziste à sa présence vivante, à cette vita vitalis qu’elle revendique contre toute rationalisation morte. En suivant Tschirnhaus, en entrelaçant l’histoire des sciences, des croyances et des amitiés savantes, j’ai cherché non pas à vulgariser l’Éthique, mais à rendre sensible l’expérience d’un texte qui se pense comme une expérience du « vrai ». Le récit se donne ainsi pour objectif de réactiver une contemporanéité de Spinoza : non pas raconter le passé, mais éprouver au présent, ce moment où une pensée de la liberté et de la nécessité a dû, pour survivre, prendre les chemins de la clandestinité.

4 – L’Éthique, mettant la vie de Spinoza en danger, n’a pas été publiée de son vivant, car sa philosophie était jugée trop révolutionnaire et transgressive vis-à-vis des morales dominantes et du pouvoir politique de ce 17e siècle. Pour preuve, son refus d’une chaire à Heidelberg par peur de la censure et de contraintes, mais aussi, une tentative de meurtre contre lui dont il a gardé la trace sur son manteau afin de ne jamais oublier. Et pour ne pas oublier, il a une devise : CAUTE (prudence), inscrite sur son sceau, dans la partie basse aux côtés d’une rose ouverte à cinq pétales. Pourriez-vous nous éclairer sur l’inscription de la devise CAUTE que vous utilisez vous-même dans l’un de vos pseudos sur les réseaux sociaux ? Quel message voulez-vous transmettre implicitement à votre tour ?

« Caute » nous a donné « préCAUTion ». Réfléchir. Ne pas se hâter, à chaque fois, d’agir sans réfléchir aux conséquences de son acte, et à ses conditions de succès. S’efforcer à une pensée qui couvre toute la séquence de l’action et non pas seulement qui colle à l’action une fois qu’elle est initiée. Considérer toute l’étendue possible de la séquence, c’est mieux en contexte d’incertitude ; cela arrive souvent d’être incertain quant à l’issue de l’action que l’on veut entreprendre, et connaissons-nous toujours les conditions dans lesquelles on va agir ? Il y a toujours des facteurs que l’on ignore, non ?

5 – L’Éthique, s’appuyant sur la puissance opérative des mathématiques, se révèle en un itinéraire nécessaire pour se libérer de servitudes, combattre l’ambiguïté du langage et de la connaissance vague. Comme vous le notez, le philosophe « s’attache à dégager des définitions premières très claires, très simples, desquelles il peut tirer les principes explicatifs des choses, se détachant des apparences pour mieux les sauver. Il n’y a qu’une réalité, pas de possibles, avant ou après, en deçà ou au-delà. Tout est là quand ça se produit. Rien de moins, rien de plus ». Gilles Deleuze, de son côté, expliquait qu’il ne fallait pas lire Spinoza selon l’ordre géométrique seulement, mais aussi et surtout, à travers les scolies où il exprime ses thèses et ses polémiques. Pourriez-vous mieux nous exposer ce qu’il subsiste de sa philosophie au 21e siècle? Ainsi, sans devoir tomber dans la réduction mainstream (qualifiée aujourd’hui « d’effet Spinoza »), pensez-vous que l’Éthique soit suffisamment comprise de nos jours, qu’elle soit assumée et reconnue comme telle ? Vous écrivez également que « c’est un livre qui porte non seulement sur la connaissance première des choses, mais également sur le seul vrai salut dont peut jouir l’individu. Il peut sauver les hommes de l’effondrement moral ». D’après-vous, comment suivre sereinement la pensée de Spinoza sur le « troisième genre de connaissance » sans être critiqué ou rejeté par les différentes idéologies religieuses actuelles ?

Ce qu’il subsiste de la philosophie de Spinoza au 21e siècle, c’est peut-être précisément ce qui y est depuis le début : une exigence de lucidité radicale, sans concession, une mise à l’épreuve des illusions de la conscience et du langage, et une proposition de salut sans transcendance. L’éthique ne se contente pas de raisonner comme une mathématique appliquée à la morale : elle fait de la démonstration même un chemin d’émancipation, un exercice de conception progressive, où la pensée apprend à reconnaître les causes imaginaires, les affects tristes et leurs sources. C’est un livre du réel, un livre du présent : il n’y a chez Spinoza ni passé rédempteur ni futur messianique, mais une ontologie du tout est là, où le salut se confond avec la compréhension nécessaire de ce qui est. Ce que Deleuze avait parfaitement perçu, en attirant notre attention sur les scolies, c’est que cette géométrie n’est pas froide : elle est ardente, vivante. Les scolies sont les lieux où la pensée est ancrée, où la démonstration montre sa vitalité, où la rigueur procure de la joie et du sourire. Lire Spinoza, aujourd’hui, c’est donc suivre le mouvement d’une raison qui ne s’oppose pas à l’affect, mais le transforme, d’une connaissance qui, par la puissance enfin saisie de la compréhension, délivre des chaînes des illusions et des affects passionnels, autant qu’il est possible ! Le 21e siècle, saturé de croyances renouvelées et de spiritualités bon marché, a fait de Spinoza une icône paradoxale – un « effet » plus qu’un auteur. L’Éthique est souvent invoquée, rarement lue. Or, elle ne demande ni adhésion ni piété, mais un apprentissage patient de la méthode et de l’exercice de la pensée. C’est un livre de conversion, mais sans conversion religieuse : il déplace l’acte de foi vers un acte de compréhension, il remplace la croyance par la consistance. L’Éthique nous sauve par la connaissance, en nous apprenant à distinguer le nécessaire. Suivre sereinement la pensée du troisième genre de connaissance implique qu’il n’y ait pas de Dieu à adorer et à ignorer comme transcendant, mais une réalité à comprendre, et c’est cette compréhension qui nous accorde à la vie totale. Spinoza nous propose d’habiter le monde par l’intelligence. Cela reste, aujourd’hui comme hier, la plus courageuse des formes de salut.

6 – De nombreux philosophes du 20e siècle se sont emparés du sujet pour livrer leurs points de vue, leurs critiques, sinon leurs oppositions à la pensée de Spinoza, tels Jean-Claude Milner (Le Sage trompeur), Benny Lévy (Le Meurtre du Pasteur), Leo Strauss (La Persécution et l’art d’écrire), Yvan Segré (Le Manteau de Spinoza), etc. Certains d’entre eux sont même devenus ses nouveaux détracteurs et critiquent très sévèrement sa philosophie, notamment son Traité théologico-politique. Pouvons-nous considérer ces polémiques, ces interprétations, voire parfois ces attaques, comme des preuves tangibles de l’enjeu manifeste de la modernité philosophique de Spinoza ?

Les débats, interprétations et parfois virulentes critiques adressées à Spinoza au 20e siècle, à côté des tendances hagiographiques et des lignées philosophiques profondément spinozistes (Deleuze, Negri, Balibar) peuvent être, en effet, considérés comme l’un des signes les plus manifestes de la modernité philosophique de sa pensée. Loin de témoigner d’un simple rejet, ces polémiques signalent la puissance de déflagration conceptuelle du spinozisme dans la tradition occidentale : elles mesurent la profondeur de la rupture qu’il opère avec les structures de la transcendance, de l’autorité religieuse et du dualisme sujet/monde. Les lectures de Jean-Claude Milner, de Benny Lévy, de Leo Strauss ou d’Yvan Segré ne sont pas des variations anecdotiques sur une œuvre close : elles rejouent, chacune à leur manière, l’épreuve d’un texte qui continue de mettre en crise les conditions mêmes du discours philosophique et politique. Si Milner et Lévy y voient la menace d’une dissolution du sujet ou du commandement, Strauss celle d’une philosophie incompatible avec la prudence politique (paradoxe, car la devise de Spinoza était « Caute » : prudence, mais qui trouvait, certes, sa limite dans la puissance d’affirmation d’alternative au conservatisme pour le dire vite…), et Segré, au contraire, la promesse d’une pensée messianique de l’immanence, tous reconnaissent en Spinoza une pensée encore opérante, irréductiblement contemporaine. C’est donc dans le caractère inactuel de Spinoza – cette capacité à troubler durablement les cadres établis de la rationalité, du religieux et du pouvoir – que se manifeste son ferment contemporain véritable : non pas une modernité historique, datée, mais un contemporain modernité critique, toujours affirmatif.

7 – Pour conclure, vous posez une problématique qui semble revenir de manière récurrente dans vos réflexions, celle de la dimension « genrée » de l’Histoire. Vous insistez sur l’embarras que vous éprouviez à « l’idée de raconter encore une histoire d’hommes […] où le rôle des femmes serait inévitablement réduit à la portion congrue […] ». Pourriez-vous exposer pour nous, dans le domaine philosophique qui est le vôtre, cette question majeure ?

Ce qui m’embarrassait dans l’idée de « raconter encore une histoire d’hommes » était le fait que, au-delà de la nécessité historique qui préside au constat que l’histoire que j’allais raconter était nécessairement une histoire d’hommes, c’est moi qui allais la raconter, moi, une femme du 21e siècle ! L’autre fait est que l’on choisit les histoires que l’on raconte. J’ai donc voulu la raconter, mais sous le signe de cet embarras et de cette vigilance. Dans Spinoza Code, la période des années 1670 se présente comme un moment charnière : celui d’un monde savant en voie de spécialisation, où la physique s’autonomise de la philosophie et où la recherche de la vérité devient un champ de rivalités viriles, de prestige et de pouvoir. Les sociétés savantes de l’époque – Royal Society, Académie des sciences, Collegium Romanum – sont des institutions masculines jusque dans leur éthique de travail : la rigueur, la compétition, la maîtrise du discours et du dispositif expérimental y sont érigées en vertus cardinales, sous une forme de rationalité conquérante. Or, ces formes de la raison scientifique, forgées dans ce creuset de virilisme intellectuel (qui ont forgé le modèle même du scientifique et déterminé le concept d’objectivité par la « neutralité ») n’ont jamais été entièrement dissoutes. Elles continuent d’informer les usages contemporains de la science : la manière dont on la pratique, dont on la finance, dont on y « fait autorité ». C’est ce que je cherche aujourd’hui à interroger et à questionner dans la continuité de cette enquête : la genèse genrée de la rationalité scientifique. Si la physique du 17e siècle cristallisait la séparation entre nature et esprit, sujet et objet, la physique contemporaine des particules, quant à elle, remet en jeu les conditions mêmes de cette séparation – et c’est précisément là que réapparaissent des figures féminines de manière décisive. De Marie Curie à Claudia de Rham, des chercheuses ont déplacé les frontières de la connaissance en réintroduisant une forme de pensée incarnée, sensible aux relations, à la continuité, à la cohérence du réel plutôt qu’à sa seule dissection. Ce ne sont pas des héroïnes isolées dans un récit réparateur : leurs parcours et leurs théories dessinent les contours possibles d’une épistémologie située, d’une « théorie du point de vue » qui n’affaiblit pas la science, mais la complexifie, en la rendant consciente de ses angles morts et des forces agissantes en dépit d’orientations normatives massives. En cela, la question du genre ne relève pas d’un supplément moral ou politique, mais d’une interrogation fondamentale sur la manière dont la vérité et le savoir s’édifient- et qui, historiquement, a été autorisé à les formuler et qui les a construits, aujourd’hui notamment, peut-être différemment. C’est l’objet de mon prochain livre qui ré-éprouvera ce genre de l’enquête philosophique à forme littéraire. J’appelle « enquête philosophique à forme littéraire » une écriture qui met la recherche de la vérité en scène dans ses conditions concrètes : ses acteurs, ses gestes, ses résistances, ses contextes historiques et symboliques. L’écriture devient la méthode d’investigation même, le lieu où s’éprouve la pensée.

Entretien © Mériam Korichi & Isabelle Rozenbaum – Photographies © Mériam Korichi – Illustration © DR

(Paris, mars-octobre 2025)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.