Point zéro

Le projet des Archéologies ferroviaires (Jou, 2022) trouve son point zéro imaginaire à la gare ferroviaire désaffectée d’une petite ville de l’Hérault, Castries. Cette modeste gare arbore encore l’ancien panneau émaillé en capitales rouges : premiers signes visibles de la disparition des rails. Au hasard (si tant est qu’il existe) d’une déambulation, face à la gare, je me tiens debout, un jour de 2020, à l’emplacement même de la voie déferrée: à ma droite, le regard s’arrête sur un terrain de jeux, puis sur la route qui coupe perpendiculairement l’ancienne voie. À ma gauche, la longue perspective des rails absents : le regard fuit au loin. C’est à cet instant précis que naît le livre à venir : qu’y a-t-il encore à voir ? Quel indéfinissable trouble fait naître en moi cette voie déferrée ? Je vais entamer (couper, inciser) une déambulation, suivre la voie, me laisser traverser par tout ce qui éclora : sensations, remémorations, interventions, fulgurances.

Interventions

Une recherche menée en parallèle, dans un atelier du Tiers Livre sur l’artiste Gina Pane, va créer un premier rhizome. J’interviendrai donc physiquement sur le terrain, autrement que par la seule déambulation. Je suis d’abord la piste de la voie déferrée sur quelques kilomètres de gare à gare (Castries-Vendargues), à travers talus, ronciers, disparitions complètes de la voie, réapparitions sur un vieux pont, près d’un rond-point ; sous le goudron des routes. Je photographie sans réfléchir, pointant l’objectif vers ce qui, justement, me point. De la désaffection de la voie en 1970 aux dérives, 50 ans ont passé. Jouant de ce signifiant, cinquante, j’en tire une première expérience poétique : réduire ce demi-siècle à une intervention symbolique de cinquante secondes, associée à un arc de vision optique. C’est là l’origine du premier « chapitre », ou plateforme, « cinquante secondes d’arc à Vendargues ». Je me joue des signes : tableau ophtalmologique imaginaire, sur le modèle de celui d’Herman Snellen, pour une appréhension poétique de cinquante ans d’espace-temps. Deux interventions filmées, visibles sur mon blog L’Oeil a faim, proposent au lecteur d’attendre deux fois cinquante secondes avec le quidam qui attend le train sur le quai désaffecté de la gare de Vendargues, puis en suivant l’homme dans sa déambulation sur la voie ferrée, encore visible sous la végétation. Un chronomètre égrène les secondes. Le musicien, auteur et ami Gauthier Keyaerts a composé pour l’occasion un tissage sonore, qui n’accompagne pas les images mais se fond dans une nouvelle trame : celle du désir qui réaffecte un quai oublié, pour éprouver le passage du temps. Les photographies prises durant le pistage ponctuent les pages du livre. Ces images sont des signes parmi les signes ; elles sont des notes prises à la lumière, comme d’autres le sont au crayon. L’influence de Gina Pane est tangible : « amont », « partition » scandée en dix mesures textuelles, photographiques et musicales, et « trace ». Le lecteur intéressé pourra les retrouver sur le site. D’autres photographies apparaissent : celles de Vincent Briffaut, de Gauthier Keyarts ; mais aussi de vieilles cartes postales, ou des photographies documentaires. « Fouille » propose une excavation : les rails qui courent sous la chaussée d’une route bitumée réapparaissent à fleur de sol, de l’autre côté du point zéro. Je gratte la terre de l’accotement : les rails oubliés réapparaissent, avant d’être recouverts par le bitume de la départementale. Soulèvement de feuils visuels et mémoriels que l’écriture tente de saisir.

Enquêtes

Double enquête : sur le terrain, en archéologue amateur qui gratte la surface du sol pour retrouver des rails enfouis, en arpenteur des ballasts qui se glisse sous des ronciers pour redécouvrir un vieux pont ; dans les archives historiques du rail, sur les sites d’amateurs éclairés, dans les cartes postales, les photographies, le site de l’IGN et ses cartes géographiques. Je est attentif à la pulsion d’archive qui le travaille. De cette dynamique va naître une réinformation du réseau mémoriel et ferroviaire : son réenchantement. Il m’apparaît vite que tout est affaire de dépôt. Dépôt de cristaux de temps en moi : mon erre me renvoie aux souvenirs de l’enfance nordiste, aux premières impressions que l’activité minière et ferroviaire ont déposées. Dépôt d’impressions visuelles, de sensations, au long de mes longs périples en terres lointaines, plus tard. Dépôt culturel des images de la photographie et du cinéma qui m’ont impressionné, tel une pellicule sensible déroulée depuis l’enfance et le cinéma des premiers temps. Dépôts d’artéfacts le long des voies, qui remodèlent subtilement ce paysage. Dépôt, enfin, de l’usure du monde, de la poussée végétale, des nouvelles impressions qui transforment ou effacent les anciennes.

Hantises

Mais à traquer les fantômes, je suis hanté de revenances. N’importe, j’en fais état. La photographie m’est un dépôt de catastrophes, entendues comme bouleversements. À mettre en tension clichés anciens et prises de vue actuelles, à mettre les imaginaires en friction, « Je » interroge la différance de la photographie et de l’écriture dans leur rapport au temps vécu. De la dérive naît le désir d’en rendre compte, dans le retard assumé inhérent à l’acte d’écrire et de photographier, comme dans le souci de différencier (répertorier, nommer) ce qui surgit dans ces déambulations, pour en faire l’archéologie. La découverte d’une carrière calcaire datant du Miocène est sidérante : elle m’impose de considérer une nouvelle échelle temporelle, qui excède celle que je peux humainement appréhender. Je l’explore, la photographie, l’écris ; cela constitue le douzième et dernier chapitre des Archéologies, dernière expérience, et qui n’est pas la moins intense dans ce qu’elle embrasse : ce que pour moi signifie archéologie, photographie et ruines ; exploration de l’inframonde, danse butō ; gravure et histoire familiale ; les mots et les choses ; la taxinomie botanique et l’investissement poétique du monde tel que Henri Michaux l’a expérimenté dans son œuvre. L’un des enjeux est d’échapper au regard pauvrement utilitaire, qui se sert du monde en une prédation violente. Dans un renversement, je désire que le monde visible se serve de moi, que la déambulation soit médium pour saisir ce qui me traverse. Et ce qui advient est bien une traversée, comme celles de W. G. Sebald, dont Les Anneaux de Saturne ne cessent de girer autour de moi. Ce livre a les allures d’une expérience de spirite ; d’une pellicule argentique impressionnée le long de voies anciennes.

Boussoles

L’Atlas des égarements, études géocritiques de Bertrand Westphal m’a, lui, accompagné dans ce projet, comme boussole en dépays. La lecture de cet atlas a rendu plus aiguë ma perception des cartes et des territoires, car de territoire, il est plus d’un : c’est une des leçons de Rhizome de Gilles Deleuze et Félix Guattari. Ces Archéologies retracent un apprentissage de la déterritorialisation, de l’égarement, du vagabondage étranger à toute hiérarchie : primat du glissement, de la coulisse, de l’horizontalité, des surgissements inattendus. Je regarde de tous mes yeux : le tracé des cartes de l’IGN à diverses échelles, les clichés satellite ; je reviens au terrain et éprouve le vertige de tous ces déboîtements. La lecture de photographes (Denis Roche, Nadar), de Gilles Deleuze (Rhizome, L’Image-temps) ; de Michel Foucault (« Des espaces autres ») et Jacques Derrida (les notions d’architrace, de spectre, d’hantologie), de Michel de Certeau (le braconnage dans L’Invention du quotidien, t 1 : Arts de faire), de Roland Barthes (La Chambre claire), ou Walter Benjamin (Petite histoire de la photographie) ont nourri mon écriture. Les cahiers des charges que je m’assigne dans la dérive ont à voir avec les contraintes d’écriture oulipiennes et une « tentative d’épuisement d’un lieu », chère à Georges Perec. Mathématiques et poésie, donc, à l’œuvre dans mon tableau ophtalmologique imaginaire qui ouvre le livre, tableau né de la tension oculaire douloureuse à laquelle je m’efforçais pour voir des signes absents. Le lecteur retrouvera l’ombre des Stèles de Victor Segalen, voisines inattendues de pylônes perdus et retrouvés dans mon pistage. Dans l’ombre des sinogrammes gravés, les signes de la SNCF deviennent ceux de mémoriaux pour une voie disparue. L’exploration du terrain fait écho à des textes littéraires qui me sont tuf : Jules Verne, Italo Calvino, Marcel Proust ou Julien Gracq.

L’agir

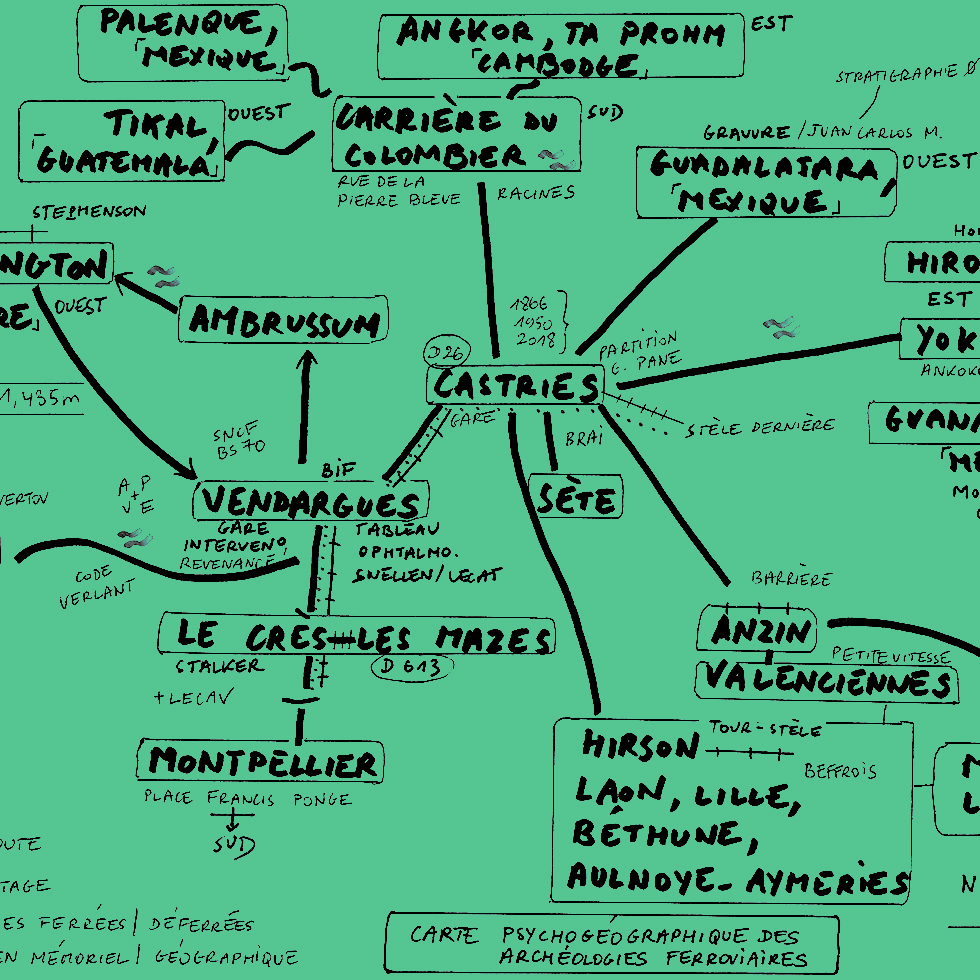

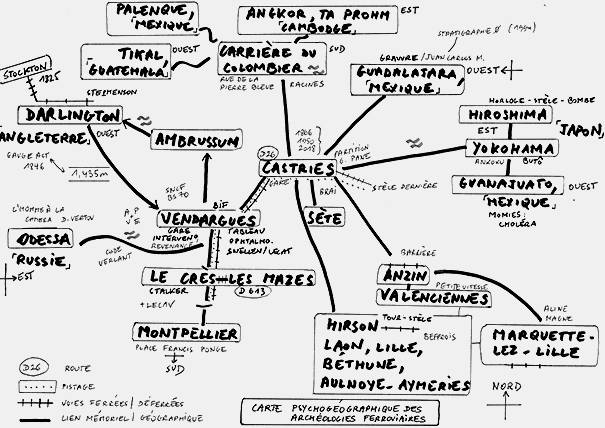

L’agir revient donc à la langue. Je la pousse autant que possible, matériellement, poétiquement, à l’épreuve d’une réalité insaisissable parce que souvent hallucinée. Sous l’influence du paysage physique et celui, plus intime, de ma mémoire propre, j’en fais l’outil d’agraphage de la réalité. Fiction ou non-fiction ? Étiquettes dispensables. L’agraphage est poétique, l’acte et sa trace écrite de ce qui point en temps réel sur le « Je » : l’écriture est tour à tour témoignage, compte rendu, expérience de pensée, poème sonore, schéma, gravure monotype ; elle rend compte des multiples effets de seuil des espaces et temporalités appréhendés en douce. Autant de narrats, que tranche parfois une barre verticale, respiration de la dérive, rythme que le « Je » adopte pour dire les rémanences qui le traversent et les oublis qui le trouent. La barre coupe le « Je » de ce qu’il, en énonçant, cherche à saisir. Il ne s’agit donc pas de calque, mais de carte, après-coup dessinée littéralement : une carte psychogéographique qui rappelle la dérive situationniste théorisée en 1956 par Guy Debord. À ceci près que ma dérive n’est pas ici complètement urbaine : elle est en lisière de la ville. Un autre enjeu surgit en cours de pistage : dire l’espace public et privé dessaisis de l’emprise économique en un recensement inachevé des marques de la cessation d’activité, manière de catalogue qui propose débris, textures, poèmes. Archéologies ferroviaires adopte un déploiement réticulaire, en douze entrées reliées entre elles et indépendantes, non par mimétisme de l’un des objets dont elles s’emparent momentanément (le réseau ferré), mais par désir d’une efficace : tenter de dire l’infinie et oublieuse mémoire, les techniques humaines pour user du/le monde, la fascination pour le grain de la matière et pour les signes. Une psychogéographie poétique qui emprunte à la géocritique sa rationalité : autant de pistes que ce « Je » a suivies, tout en questionnant l’acte d’écrire et la signifiance, qui sont par les stratifications mis en œuvre, au coeur de ce livre.

Texte © Bruno Lecat – Illustrations © DR

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.