On n’imagine pas, quand on les vit, que certains évènements vont s’inscrire en nous (parfois même de manière épigénétique) et conditionner le reste de notre existence, et celles de nos descendants. Le présent s’échappe et fuit toujours notre perception. Seul le temps nous révèle a posteriori ce qui était important. À croire que ladite importance n’est donc pas intrinsèque, mais s’acquiert au fur et à mesure et peut-être même se modifie selon les circonstances. C’est sans doute ce qu’a voulu dire Proust à la fin de La Recherche : « Si du moins il m’était laissé assez de temps pour accomplir mon œuvre, je ne manquerais pas de la marquer au sceau de ce Temps dont l’idée s’imposait à moi avec tant de force aujourd’hui ». Cette importance relative, au sens que lui donnait Einstein, est à la fois le sujet de mon roman et le facteur qui a conditionné sa rédaction.

Le 10 août 1999, j’étais à Fécamp pour assister à la dernière éclipse totale de Soleil du 20e siècle, et les éclipses obéissant à des cycles de répétitions périodiques appelés saros (18 ans et 10 jours en moyenne), je me jurais à l’époque de me rendre aux États-Unis le 21 août 2017 pour voir cette même éclipse traverser le continent américain de part en part. Puis, c’est en 2016, quand il est devenu évident à mes yeux que ce voyage ne serait pas possible – pour des raisons futilement matérielles – que l’idée de ce roman a commencé à germer. Bien sûr, je n’avais pas envisagé les difficultés de l’existence. Ce qui m’avait paru évident à l’époque ne l’était plus. L’éclipse était absolument prévisible, mais mon existence, elle, ne l’était pas. On voit comme j’étais loin de me douter qu’un évènement survenu en 1999 aurait des répercussions en 2017, et occuperait ensuite une bonne partie de mon temps de réflexion et de travail jusqu’en 2023, soit 24 années de ma vie condensées en 256 pages…

Le livre est devenu, comme souvent, un moyen de compensation. Grâce à lui, je vivrais l’éclipse que j’avais manquée, mais aussi toutes celles qui l’ont précédée et toutes celles qui la suivraient et face auxquelles nous autres, pauvres créatures éphémères, ne sommes rien. Une boucle temporelle donc, de 18 ans et 10 jours, beaucoup plus longue que celles communément utilisées dans la science-fiction – et pour cause – il est bien plus facile de gérer les répercussions d’un nombre défini d’évènements sur une période courte.

C’est Épicure qui a parlé du clinamen. Si les atomes tombent en ligne de manière parfaitement rectiligne, mus par une gravité qui restait à décrire, on peut donc savoir où ils étaient à un moment donné et deviner où ils seront dans le futur. Par conséquent, la vie est prédéterminée, le destin nous accable, et le libre arbitre n’existe pas. (Il est intéressant de constater qu’à une époque où physique théorique et philosophie étaient indissociables, le déterminisme semblait absolu. Cette perception a longtemps perduré, puisqu’Einstein lui-même considérait que « Dieu ne joue pas aux dés ». L’avènement de la physique quantique battra en brèche cette vision du monde en montrant qu’il est impossible de prédire la position d’une particule. Nous vivons désormais dans un monde où physique et philosophie n’ont plus rien à voir, mais c’est au prix d’un chaos difficilement concevable). Le clinamen est cette infime variation de trajectoire qui rend finalement l’existence supportable, car nos actions pourraient quand même avoir une influence. Si cette dernière est minimale à un instant T, elle s’amplifie à mesure que la trajectoire dévie. C’est donc « dans le Temps » (les trois derniers mots de La Recherche) que la variation s’inscrit et opère une différence significative. Me voilà par conséquent avec mon évènement initial (l’éclipse), mon clinamen épicurien (la décision et le désir), mes éléments de SF et ma boucle temporelle assez longue pour observer la déviation causée par le libre arbitre. Tout cela amène évidemment à un roman : Les Corps flottants (Le Dilettante, 2023).

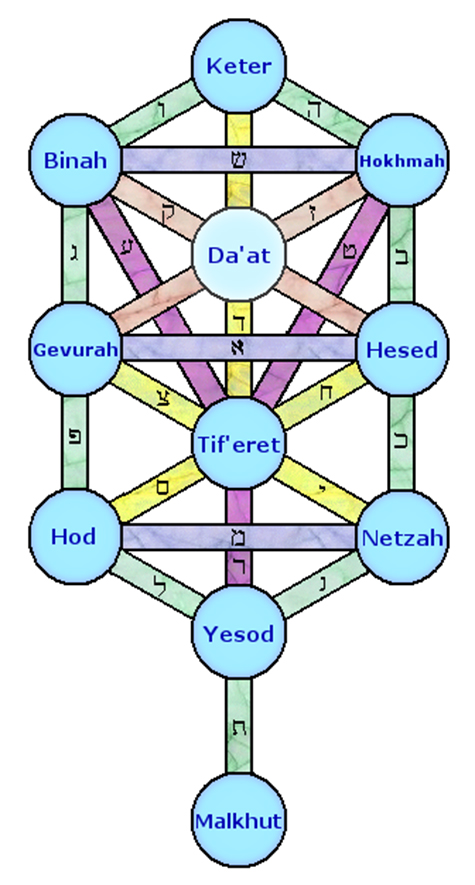

Le protagoniste de ce livre se nomme Isaac Bahir et est astrophysicien. Il observe la lumière émise par les étoiles, sous forme d’ondes radio, ou de rayons gamma. En 1160, est né dans la commune de Vauvert (celle de l’expression « au Diable Vauvert ») un enfant aveugle nommé Isaac Saggi Nahor (« Plein de lumière ») qui est considéré comme l’un des plus grands experts de la Kabbale. Pour cette dernière, le langage (et donc la Littérature) est une mystique. Le Dieu de la Kabbale (En Sof) n’est pas celui de la Bible. Il n’apparaît pas au sommet des montagnes sous la forme d’un buisson en flammes ni ne grave les Tables de la Loi. C’est un principe qui reste incompréhensible et indéfinissable, mais qui a connu une faille, une brèche (raison pour laquelle le monde est si merdique). Il appartient donc aux hommes, par le langage, comme des ingénieurs répareraient une machine avec leurs calculs et leur clé à molette, de combler cette brèche et de corriger l’univers déficient. Le père d’Isaac l’aveugle était lui aussi un érudit, spécialisé dans l’étude d’un livre intitulé le Sefer HaBahir (Livre de la lumière). L’astrophysicien Isaac Bahir a donc pour mission de « réparer » la réalité, entre ténèbres et lumière aveuglante. Comme Homère, Tirésias ou Démocrite, il est à la fois aveugle et voyant. Et bien sûr, il souffre d’une maladie des yeux qui donne son titre au roman.

La Kabbale n’est pas sortie de nulle part, mais a subi l’influence de différents courants philosophiques de son temps, notamment le gnosticisme et le néoplatonisme. Quand j’ai commencé à réfléchir à toutes ces questions, j’étais obsédé par deux citations, l’une de Platon dans le Mythe de la caverne : « Imagine encore que cet homme redescende dans la caverne et qu’il aille s’asseoir à son ancienne place ; dans ce passage subit du grand jour à l’obscurité, ses yeux ne seront-ils pas comme aveuglés ? » et l’autre de Philip K. Dick, tiré de Ubik : « Pour une certaine raison – une parmi plusieurs possibles – la réalité a reculé, elle a perdu son support, son assise et elle a reflué vers des formes antérieures ». J’avais la ferme intention de placer ces deux citations dans le livre car de manière purement intuitive, il me semblait qu’elles étaient liées. J’hésitais cependant à effectuer un rapprochement entre Dick et Platon, peut-être parce que la science-fiction continue d’avoir mauvaise presse pour les tenants de la « culture officielle ». Et puis, sont sortis les carnets de notes de Philip K. Dick, réunis sous le titre L’Exégèse, lecture indispensable à mes yeux, incroyable et globalement incompréhensible, car rédigés par un mystique ou un fou, selon le point de vue. Au 5e siècle, on l’aurait canonisé. Aujourd’hui, on l’enfermerait ! Mais dans les années soixante, il a pu être écrivain. Perfect timing ! Bref, dans ces carnets de notes où il raconte ses hallucinations, Dick se décrit très clairement comme un auteur néoplatonicien. L’intuition a donc parfois du bon. Et puis, à quoi ressemblerait ce Mythe de la caverne si on cessait de le voir comme une allégorie, et si on le transposait aujourd’hui de manière littérale : les cavernes d’hier ne sont-elles pas devenues les bunkers d’aujourd’hui ? Le laboratoire souterrain à bas bruit, situé à Rustrel dans le Vaucluse, et qui servait autrefois de poste de tir à la Force de frappe nucléaire, me semblait être le lieu idéal pour mener cette expérience.

L’antiquité gréco-romaine prend une place très importante dans ce livre. Je ne saurais dire exactement pourquoi. Peut-être parce que mon ambition était de réunir une nouvelle fois physique et philosophie comme au temps de la grandeur d’Athènes ? On y trouve à des degrés divers Platon, Épicure, Cicéron et bien sûr Archimède pour qui j’ai fini par développer une véritable obsession, jusqu’à calquer la forme du roman sur l’un de ses traités (celui Des Corps flottants, bien évidemment), mais aussi un certain nombre de physiciens, Newton, Eisenstein et Mordehai Milgrom. Quoi qu’il en soit, mon objectif était bel et bien de produire de l’émotion à partir de la science, que ce soit la philosophie classique, la kabbale juive ou la physique moderne. Or, le boitement actuel de cette dernière (impossibilité d’unifier le modèle standard et la physique quantique ; invention de la « matière noire » comme béquille conceptuelle destinée à expliquer les observations tout en conservant intouchée la physique relativiste d’Einstein) trahit bien la faille (pgam en hébreu) devinée, jadis, par les kabbalistes. L’univers est défaillant. Le démiurge est un con… Le vrai Dieu est cassé (toutes ces notions se retrouvent à la fois dans la Kabbale, le gnosticisme et les romans de Philip K. Dick). Il appartient donc aux écrivains, par la mystique du langage, de le rafistoler comme ils peuvent, à bas bruit, dans leur souterrain.

Enfin, je trouve que chercher à expliquer ce livre a finalement moins de sens que le livre lui-même, contrairement aux installations d’art contemporain dont l’intérêt esthétique a disparu au profit du commentaire, ce qui m’encourage. Je le sens bien en me livrant à cet exercice, et je préfère cela : un roman qui tient debout sur sa quille et des explications finalement superflues, comme les étais qui bordaient autrefois la coque des paquebots en cale sèche et qu’on abattait d’un coup de maillet gigantesque afin de libérer le navire qui partait à la mer.

Texte © Mikaël Hirsch – Illustrations © DR

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.