Au début n’est pas l’idée, mais un désir matinal d’envol — le besoin de partir vers une clairière de meilleure musique. Quitter la bulle des langues mortes et suivre les cailloux blancs sur le chemin. Cavalier noir est le dit, le poème narratif d’un voyage lié à ma vie. Suis trop africain, trop attaché à la pesée des signes géomantiques offerts par le destin, pour soutenir l’abstraction de la pure fiction. Cavalier noir est le livre d’un corps en mouvement — une chronique de soi soumise à transposition, un récit des aventures que le monde contemporain réserve au picaro des mots. Depuis son enfance, le narrateur de Cavalier noir survit hors société et ne vit d’autres aventures que celle du verbe. C’est un traverseur de langages, passé de classes sociales et de parlers en autres, transfuge et voyeur, en quête d’une langue de féerie : ce français entier, ce français d’énergie jadis promis et jamais trouvé.

Ce cavalier ne court pas le monde sur un cheval, mais sur un vélo noir. Cavalier noir emprunte aux fantasmes aujourd’hui dérisoires du récit de chevalerie : après la traversée des périls vient un Graal (une langue-épée, de métal inconnu). Cette traversée désuète et très-actuelle, à travers l’Europe dévastée de misère et laideur, s’effectue sous l’empreinte du féminin. Une messagère a promis naguère au jeune cavalier, né dans l’enfer des sous-langages (la ville nouvelle, la Babel de béton où pullule les sous-parlers) l’existence d’une contrée du haut français. Et elle lui indiqué le chemin, sans savoir qu’il allait y frôler la mort.

Comme dans Forcenés, j’écris l’épreuve du corps, l’héroïsme de pacotille, enfantin, inactuel, d’un solitaire affronté à la croûte terrestre hérissée de montagnes attirantes et hostiles ; à la cordillère des mots, des mots enchanteurs tous affectés du double pouvoir : le pouvoir de résurrection et le pouvoir de mort. Le picaro de Cavalier noir traverse l’Europe et le temps, de Paris vers l’Allemagne, de la Seine vers le Neckar, le fleuve magique d’Hölderlin, à la recherche d’une utopie poétique, de l’Eden verbal promis avant ses vingt ans et qu’il poursuit toujours à cinquante. Il a tout perdu, maison, épouse, et le voici à nu, chargé de son vélo léger et de son petit dico, qui rejoint une jeune femme affectée d’étranges pouvoirs, une fille solaire et musicale, qui a renoncé à sa langue natale pour l’amour du français. Elle l’attire en pays de brume, en étrange habitat, dans une hutte perchée sous la canopée de la Forêt Noire.

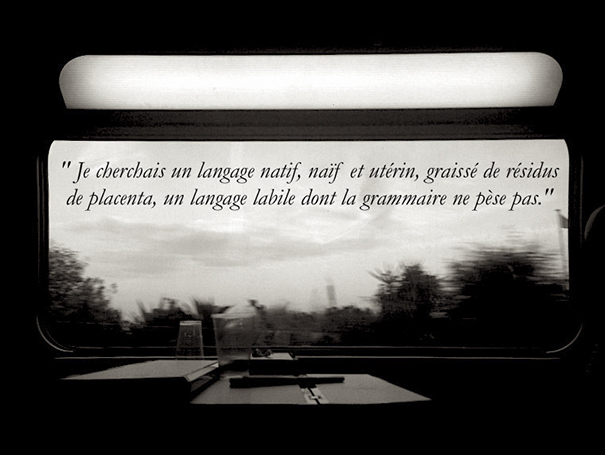

Le train qui emporte le vieux picaro amoureux de Paris vers Heidelberg passe à pleine vitesse sur le quai de gare de la cité d’enfance, quittée trente ans plus tôt pour migrer vers ces classes supérieures censées détenir le secret de la grande langue. Sauf que dans cet internat monastique, d’ascèse éprouvante, les langues d’anéantissement furent imposées à ce puceau poétique bien obéissant — jusqu’à son effondrement.

De livre en livre, je n’ai d’autre sujet que l’aventure de la langue française, son cheminement périlleux dans le monde contemporain. La mésaventure du français est perçue et sismiquement éprouvée par un saccageur de syllabes, un dégueulasse babilleur de verlan et d’argot des cités, qui s’est pris d’amour pour le mystère du dictionnaire. Cette sorte d’effondrement du français, tel qu’il s’avère depuis un demi-siècle, est décrit par un natif des sous-langues, un paysan de Paris, naïf et innocent, espiègle et plein d’espoir. Le narrateur Mémos, hobo sans billet, soumis à l’amende des contrôleurs (profs, critiques, éditeurs, etc), glisse de TER en RER, d’omnibus en Orient-Express, réinventant et rétablissant, à sa braque façon, la cartographie de la langue de France.

Dans Forcenés (2008), Céline, Jarry et Mallarmé, cueillent le secret violent du Verbe cycliste et son lien mystique avec la chair du Peuple. Dans L’Invention de l’écriture (2010) panégyrique à la gloire de l’Ivoirien Bruly Bouabré, qui inventa un langage pictographique purement africain pour supplanter la langue coloniale, une âme du bas invente une langue haute et lie les deux sangs en un. Dans Chant furieux (2014), je lance ce Mémos, mon doublon, mon doppelganger, sur la piste du français entier, comme un fox-terrier sur la trace d’un grand cerf douze-cors. Dans Cœur-Volant (2016), ce Mémos est saisi à ses vingt ans, quand il se prolétarise et se condamne socialement, après sa fuite des classes préparatoires, pour incuber l’existence d’un autre parler. Cavalier noir (2021) est plus centré encore sur cette quête picaresque et n’est que le début d’une série qui pourrait couvrir l’entièreté d’une vie.

Sinon que cette fresque sauvage du français à son déclin et à sa remontée n’est pas vue et dite par un notable des lettres de sûr crédit. Cette fresque est bricolée par un être discrédité. Ce Mémos n’est pas un académique, un traditionnaire, un déplorateur de l’abaissement linguistique, un de ces pleureurs qui rêvent de restaurer Racine et Bossuet, la langue du Grand Siècle. Ce picaro sans diplômes milite pour la restauration d’un français intégral, non amputé de sa base ni de son sommet, à la fois populo et aristo, un français de large tessiture, comme le rêva Rabelais, le seul et dernier. Cette exigence poétique n’est qu’une imploration politique — une demande de grande concorde civile et verbale, une utopique harmonie poétique des classes sociales.

Je ne fais que transcrire et expanser démesurément ma petite expérience personnelle. J’ai adoré cette enfance dans les cités pour ce qu’elle véhiculait de joie : au début des années soixante, ces grands ensembles ont accueilli tous les crevards du monde : paysans des campagnes de France, enfants du Maghreb, Juifs tunisiens et algériens, Antillais, Africains, et Vietnamiens ensuite. C’était l’arche de Noé, rien que familles paumées, arrivées à égalité de misère. Une Babel s’est formée naturellement où les langues étaient toutes présentes et hurlées. Derrière le français d’usage, un français administratif scolaire tout simplet, nous parlions une autre langue, une sous-langue mélangée de toutes les autres, de tous les mots étrangers, des vieux argots français, le verlan servant d’esperanto déglingué et de liant délirant. C’était aussi une sur-langue, l’expérience d’une langue métamorphique, démultipliée, en constante création. Mais dès que nous allions à Paris, nous étions tous stipulés sagouins dans le maniement de la langue bourgeoise.

Aujourd’hui, cette exclusion par les mots, par l’accent, joue encore à plein. Tout lecteur s’est déjà vu confronté à ces oukazes verbaux, ces racismes linguistiques particuliers. À l’exclusion sociale correspond un racisme verbal. Actuellement, les banlieues, toutes villes confondues, représentent 10 % du territoire français, 10 % de gens parlant le sous-français ou ne parlant plus vraiment la langue commune : une population qui n’est ni représentée par un homme politique, ni par un écrivain (un Hugo ou un Vallès des zones de non-droit ?), sauf par des rappeurs prisonniers d’une poétique et d’une diction excluantes (comme Booba). À cette exclusion des parlers du bas correspond désormais, fait inédit, mais capital pour expliquer l’effondrement du français, une exclusion de la frange lettrée. Les élites ont déserté la bibliothèque, Sarkozy répudié La Princesse de Clèves. Un éditeur aujourd’hui se sentirait en droit de refuser un manuscrit de Faulkner ou de Rabelais. Une sorte de moyen français, une koinè diluée, proche du parler journalistique le plus plat, a tout envahi. La parole politique comme la littéraire survivent au-dessous de l’étiage qu’on pensait le plus bas. L’abaissement programmé et concerté du niveau scolaire est le signe le plus pathétique de ce suicide, l’adaptation démagogique à une certaine idée de la démocratie par le bas.

Le roman actuel sert de laboratoire pour la dilapidation des ressources illimitées de la langue et sa réduction libérale, capitalistique, à une sorte de déchet commercial vite consommable, vite dégradable. La littérature industrielle a breveté l’appellation « roman » pour achever définitivement le mystère divin et la force du Verbe. La Langue, son exercice majuscule, excède cet usage boutiquier. Toutes les formes inférieures et simplifiées de récit sont susceptibles d’être « décrites » et digérées par la langue écrite lorsqu’elle est maniée à plein. Le français intégral intègre ces formes diminutives diminuées. Sauf, bien sûr, si l’artiste / le producteur d’objet culturel, pour des raisons matérielles et/ou politiques, se sent le désir de se soumettre et collaborer.

Texte © Philippe Bordas – Illustrations © DR