Césium Cs | Plutonium Pu | Simoun Sm | Silicium Si | Sirocco Sr | Levêche Lv

L’Histoire se dépose en fines particules sur le monde…

… le vent de la vallée du Touat s’amuse d’abord de mannequins affublés d’uniformes, tous retenus par des perches métalliques, tous en un rigide garde-à-vous. Il tourne autour, soulève un pan de capote, balance un sac gibecière, s’étonne de ces chiffes – à moins que les tissus ne cèlent des corps humains, vivants ou morts, la rumeur court toujours. Ils feraient sourire, ces pantins, si la revue militaire qui les alignait ne comptait en ses rangs des cochons d’Inde, des lapins, des chèvres et des rats, encagés vivants autour du point zéro. Le vent glisse, donne un semblant de vie quand, en bourrasque, il fait onduler les couvre-chefs kaki ; le vent passe dans les cages des petits cobayes soudain agacés par l’air sableux et chaud. Le sable garde par endroit quelques empreintes de brodequins : les soldats en chapeau de brousse et en short ont mis en place le dispositif. Les ondulations aréneuses, niellées de pierres noires, font un socle minéral à ces leurres. Dans leur cage, les petits cobayes s’agitent.

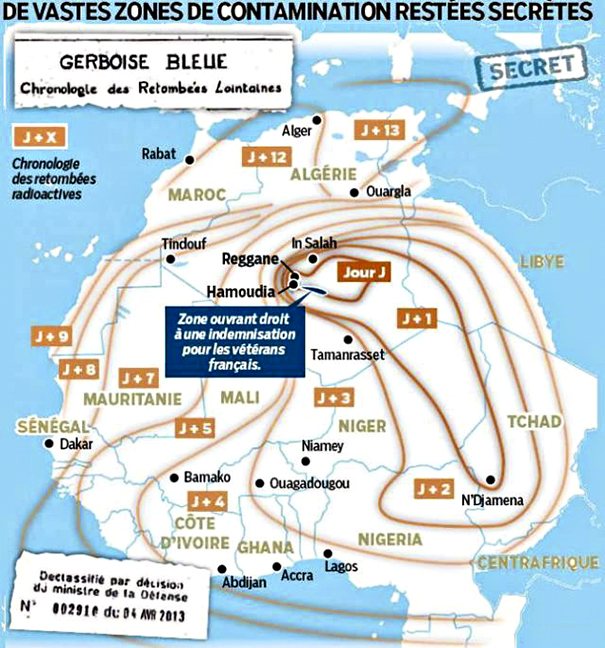

Après l’évènement, ces cages resteront intactes, comme la peau des cobayes sur les cadavres desséchés. Le vent ignore encore ce qui va survenir. Comment pouvaient-ils prévoir, le simoun, le siroco, le levêche, qu’ils allaient être à leur tour soufflés par un hourvari infiniment plus chaud et plus puissant qu’eux ? Pour l’heure, le vent souffle et suit sa routine ondoyante et capricieuse, égrenant le sable au haut des dunes, faisant naître des essors de silice dorée qui pétillent sur la peau et s’achèvent en crépitement sur les mannequins et les cobayes. Le vent que seul le sable rend visible, le vent du 13 février 1960, à Reggane, dans la région du Tanezrouft, en Algérie. Le vent s’enroule autour des pylônes métalliques, tours annexes où sont fixées des caméras. La tour principale, haute d’une centaine de mètres, fait culminer un artéfact. C’est une bombe à fission nucléaire. Le vent l’ignore, qui fait siffler les haubans de la tour de tir. Puis il s’apaise. Il participe ainsi à l’équation complexe de Gerboise bleue, premier tir atmosphérique nucléaire français, en créant un voisinage calme au sol. Un observateur juché en haut de cette tour serait au centre du dispositif : en cercles concentriques de plus en plus éloignés, il apercevrait à ses pieds le blockhaus de contrôle, des casemates, des caissons, le matériel militaire témoin : avions, véhicules blindés, amas de tubes et mannequins. Un énorme câble coaxial court du dispositif nucléaire jusqu’aux casemates et tours ; à une quinzaine de kilomètres, il verrait le poste de tir de Hamoudia et sa tour de télévision, puis discernerait le camp des travailleurs, et devinerait peut-être Reggane, 45 kilomètres plus au nord. L’observateur remarquerait le très grand silence qui fige le point zéro. Mais aucun observateur ne se trouve en haut de la tour. Ils sont à l’abri des bunkers, ou bien tournent le dos à la bombe, assis en tailleur, yeux fermés et bouche ouverte pour éviter l’éclatement des tympans.

Les haut-parleurs diffusent soudain le « Deguëllo » de Dimitri Tomkin, que Howard Hawks a repris l’année précédente dans son film Rio Bravo. Ce qui ne manque pas d’à-propos : El Deguello, air militaire qui signifie « égorgement » ; mais qui n’est guère original : les Français reprennent là un cri de guerre, d’abord poussé par les Maures occupant la péninsule ibérique. Le général mexicain Santa Anna a fait jouer des jours durant cet égorgement pour démoraliser les Texans retranchés dans le Fort Alamo. Les Français occupant l’Algérie font jouer cet air, en continuateurs de la guerre psychologique. Jean Vautrin, appelé du contingent au service du cinéma des armées, évoque là une certaine « religiosité » avant le premier tir atomique : il faut écouter ce deguello et s’imaginer quelques minutes avant l’explosion, dans un silence religieux soudain vibrant d’une trompette aux accents tragiques.

À sept heures quatre du matin, le décor disparaît, soufflé par l’incommensurable puissance de Gerboise bleue, dont le cœur en plutonium a atteint sa masse critique en une fraction de seconde. Un éclair transperce les corps, une double détonation, les millions de degrés vitrifient le sable au noir dans un rayon de huit cents mètres, sceau humain sur la nature. La pression gigantesque des gaz libérés crée une onde de choc destructrice qui balaie mannequins et artéfacts militaires ; l’intense lumière brûle tout ce qu’elle rencontre ; le rayonnement radioactif sature tous les points de l’espace. Le vent du désert, mêlé aux débris, au sable, est aspiré brutalement vers le haut et devient colonne verticale entre le sol et la sphère de gaz chauds. Ils forment un champignon vénéneux, à la tête blanchâtre, mauve à sa base, saturé d’aérosols radioactifs qui habiteront pendant un demi-siècle cinquante kilomètres des couches gazeuses entourant la terre. Le son vient après l’éclair, en un long grondement qui roule infiniment. D’immenses stries zèbrent le ciel de rubans obliques et verticaux.

Ce tir est une expérience de laboratoire, une accumulation de simulacres derrière un simulacre de destruction, qui ne détruit que des mannequins, des artéfacts témoins et de malheureuses chèvres dont le cadavre servira la science. Jean Vautrin avoue en 1996 que le film qu’il a réalisé sur commande militaire est en partie un simulacre : l’ingénieur du son n’avait plus de bobine-son au moment de l’explosion, c’est la piste-son d’une explosion atomique américaine que l’on entend sur le film français. Un autre appelé, Jean Wenandy, relate que le « service des foyers Reggan » leur a vendu une photographie de l’explosion « qui n’a aucune ressemblance avec ce qu’[ils ont] vu », et que « tout le monde a reconnu qu’elle était bidon […] et qu’elle était un peu truquée ». Un autre appelé, Roland Weil, rapporte les séances dans des « cuves de décontamination » qui au vrai ne mesurent que les doses absorbées par les personnes exposées. Photographie bidon, bande-son rapportée, cuve-alibi, explosion euphémisée par le nom d’un rongeur inoffensif : leurres nés autant des circonstances que d’une volonté d’aveugler le monde. Sortent du placard les nombreuses victimes humaines décédées prématurément après un demi-siècle de secret-défense. Une stèle se dresse en plein désert : « Monument aux morts à la mémoire des victimes de la bombe du 13/2/60 ». Inquiétant statut de cette Gerboise nucléaire, fuyante, au secret, dont le délégué français aux Nations-Unies le 5 novembre 1959 vantait les « effets intégralement négligeables ».

Les radionucléides se sont cachés : très haut dans la stratosphère, très bas dans les sables du Sahara. Et puis le vent est revenu, bien sûr. Aspirés, compressés, crachés, le simoun, le sirocco, le levêche ont repris leur course millénaire dans l’erg africain. Ils modèlent les dunes, cinglent les tagelmusts indigos des Touaregs, freinent leurs caravanes. Puis un jour, de puissants courants de convection ont sarclé le polygone de tir de Reggane, désenfouissant des capsules de temps atomiques, les propulsant haut et fort et loin, au-dessus de la Méditerranée, jusqu’en Europe. Le 6 février 2021, l’Europe se dore au césium-137. Je frotte entre le pouce et l’index la poussière radioactive, nouvelle strate d’un dépôt catastrophique…

Car l’Histoire se dépose en fines particules sur le monde,

Texte © Bruno Lecat – Illustrations © DR

De la littérature comme un art nucléaire est une série sur l’écriture dystonucléaire en 10 épisodes.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.