PHILIPPE BLANCHON s’entretient avec nous à propos de son travail de traducteur d’œuvres de littérature anglo-saxonne, ainsi que de son travail ambitieux et minutieux de découvreur et redécouvreur aux éditions La Nerthe :

1 – Philippe, vous avez traduit des auteurs tels que Ezra Pound, T. S. Eliot, James Joyce, Katherine Mansfield, Ernest Hemingway, Conrad Aiken, William Carlos Williams, Francis Scott Fitzgerald, Arthur Gregor, Charles Reznikoff, Malcolm Lowry. Pouvez-vous revenir pour nous sur ce métier qui consiste à interpréter une, ou d’autres langues, et à rapporter dans la nôtre les paroles d’un esprit « étranger » à soi-même ? Comment s’est imposée à vous cette activité de traducteur ? Qu’est-ce qui vous a amené à l’anglais, puis à la littérature, à moins que ce ne soit l’inverse ? Pour vous, la traduction est-elle un préalable à l’écriture ou bien son parachèvement? Pour le dire autrement, tel que le révèle l’anagramme du verbe même : traduire durerait-il plus longtemps qu’écrire ? Comment doit-on entendre ce rapport de la traduction à la durée ?

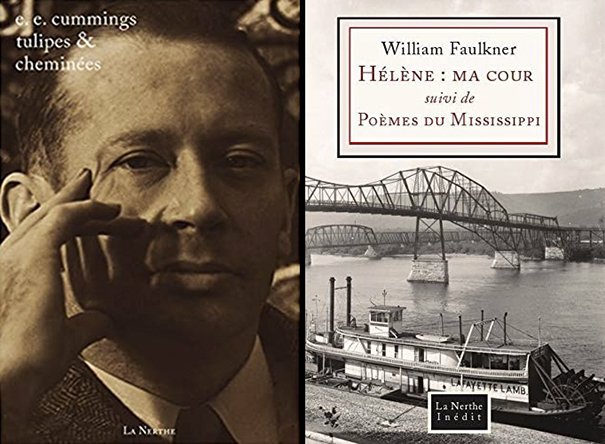

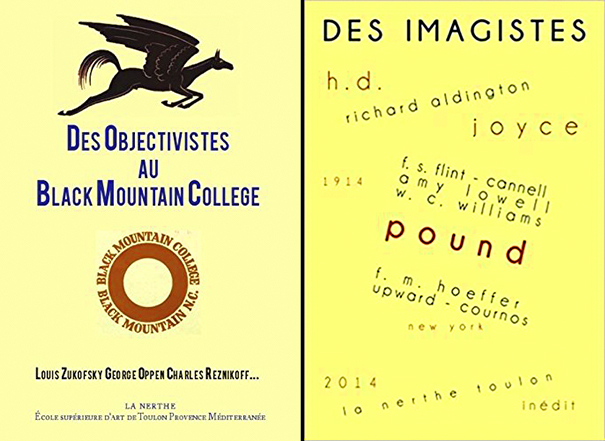

En fait, l’écriture a précédé… Cela étant, une précision : j’ai commencé par écrire de la fiction, très jeune, et c’est alors que j’optais pour la versification (à dix-sept/dix-huit ans) que la question de la traduction s’est progressivement imposée. Depuis, je ne peux plus dissocier l’écriture dite « poétique » de la traduction. Là encore, quelques faits doivent être exposés… La prose ne s’est pas imposée, tout d’abord, par hasard. Non. Car je ne trouvais nullement mon compte dans la poésie française. Parmi mes contemporains, je lisais essentiellement les auteurs issus de (ou défendus par) Tel Quel (pour simplifier), j’avais même rencontré l’un d’entre eux qui voulait m’aider à publier un premier (et unique) roman… Ce qui a très vite conditionné ma pratique poétique, qui a immédiatement suivi l’abandon du roman, c’est la découverte de deux continents poétiques se liant et allant être indissociables de ma pratique : le russe et l’anglo-saxon. En premier lieu, impossible d’aborder le premier autrement qu’en traduction ; par contre, la découverte du second, compte tenu de la multitude des inédits en français, m’a motivé à traduire. D’abord traduire pour lire, ensuite traduire comme exercice nourrissant ma pratique, et pour finir désir de publier certains de ces travaux… J’ai commencé par traduire des poèmes de Hardy, de Yeats, et par essayer de traduire Cummings – il y avait, à l’époque, tant d’inédits – et l’essai d’Eliot sur Dante – inédit aussi. Ce qui m’a amené à ce continent c’est Lowry, ses romans évidemment mais aussi sa poésie… Et, passant outre ses propres réticences ou rejets, je me plongeais dans Eliot, Pound, Williams et Joyce bien évidemment. Traduire pour lire, pour travailler et, donc, relancer sans cesse l’écriture. Je pense que l’un ne durera pas sans l’autre. Voyez aussi comme se tiennent, dans mon esprit, la prose et le vers : vers la poésie via Lowry d’abord, puis Joyce de façon de plus en plus aiguë, en avant-poste. Ce n’est donc nullement un hasard, non plus, si je me suis intéressé aux vers des grands prosateurs anglo-saxons : quelque chose se passait là et voyez l’intérêt des grands poètes anglo-saxons pour le roman. Pour preuve, les pratiques simultanées de personnalités aussi diverses que Williams, Gertrude Stein, Cummings, ou Conrad Aiken, par ex. Si je voulais simplifier, je dirai qu’en France Proust a comme « coupé l’herbe sous le pied » de tout le monde – Proust qui, d’autre part, disait que son intérêt allait croissant pour James et Hardy au détriment du roman français, mais dont, d’autre part, les quelques poèmes sont sans grand intérêt – Proust et aussi les surréalistes. Comme si le roman devenait impossible, voire « interdit » et la pratique romanesque « coupée » de la pratique poétique. Pourtant, nous avions eu, tout de même !, Hugo et Nerval jusqu’à Apollinaire. Dans le monde littéraire anglo-saxon, Joyce et ceux qu’on pourrait dire (de façon réductrice) proches des Imagistes, ont provoqué un essor considérable et, cela, sans le moindre dogmatisme (ou plutôt grâce à cela ?) ni exclusive. Joyce fut déterminant pour Hemingway et Fitzgerald (ainsi que Miss Stein) et aussi pour Faulkner, le premier Dos Passos, Woolf, jusqu’à Lowry, sans oublier Kerouac et tant d’autres ; mais aussi pour des poètes : Cummings, Pound, Williams, Zukofsky… Et rappelons aussi, après ceux cités plus haut, que Reznikoff, Zukofsky, Creeley, par exemple, furent auteurs de fictions. Je pourrais davantage détailler mais je dépasserais le cadre de cet entretien… D’ailleurs, Le Sursis de Sartre (mésestimé à mes yeux) et le meilleur du nouveau roman doivent plus au roman américain (nourri de poésie) qu’à aucun autre, et rappelons le retour sur Proust de Claude Simon et l’influence manifeste de Faulkner sur lui. On pourrait constater le même phénomène en Italie, je pense à Pavese mais pas seulement. Mais qu’en fut-il de la pratique strictement poétique ? Après l’automatisme et/ou l’insistance sur l’absurde qui a comme suspendu ce qu’avait initié Apollinaire, ce fut l’inévitable « contre-révolution » avec (en parallèle, retour à la narration « classique ») retour et recours à une rhétorique amoureuse et idéologique reprenant d’anciennes formes canoniques sans n’y rien apporter ou utilisant le vers libre de façon bien peu inventive. (Et notez bien que je n’entre pas pour autant dans le chœur des détracteurs patentés de Breton). Il y eut les « indépendants » – Bataille, Artaud, Michaux, etc. – mais ils se montrèrent finalement défiant envers le poème, voire l’ont rejeté pour des raisons tout à fait légitimes qu’il n’est pas le lieu de détailler… Puis s’imposa le goût pour le court poème « aphoristique » et précieux de Char et ses épigones… Enfin, en réaction, il s’exprima un rejet réitéré et insistant du poétique ou se proposa ce qui me semblait de simples jeux esthétisant plus ou moins sophistiqués. Je me devais donc aller explorer d’autres territoires… Bref, sans ces auteurs que vous citez et sur lesquels je reviens, Joyce en tête, je crois que je n’aurais ni pu écrire ni avoir, évidemment, la nécessité de les traduire… Et que s’ils se sont montrés remarquables en une discipline particulière, ils ne déméritaient pas dans l’autre…

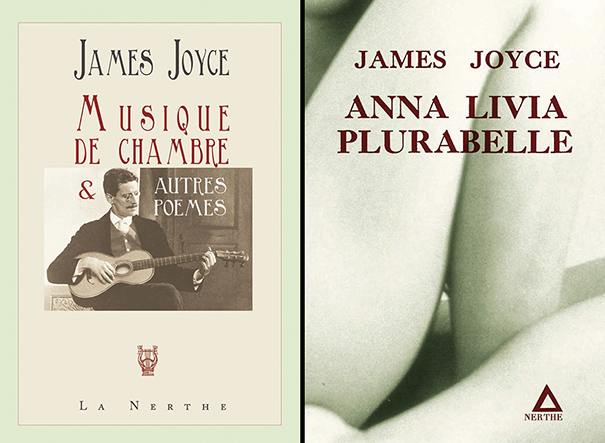

2 – Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la différence entre traduire de la poésie ou du roman ? Quel est l’enjeu précis d’une traduction en poésie qui n’existerait pas pour le roman ? Que préférez-vous traduire des deux, et pourquoi ? En 2012, vous avez ainsi traduit Chamber Music publié pour la première fois en France dans l’ordre originel établi par James Joyce en 1905. Quelles difficultés pose de respecter un tel ordre ? De fait, votre version rend-t-elle caduque la version antérieure proposée par La Pléiade ? Expliquez-nous pourquoi, une telle œuvre traduite – qui plus est, chez Gallimard en Pléiade – ne respecte pas la forme originale que son auteur lui a donnée ? Qu’est-ce qui fait que, même pour un écrivain comme Joyce, ses œuvres sont « mal » traduites ? Est-ce dû à un problème linguistique, ou simplement culturel ?

Disons que j’aime davantage traduire des vers que de la prose – à l’exclusion de celle de Joyce qui me procure un irrépressible plaisir… C’est une affaire très personnelle, vous l’aurez compris… Donc Joyce, et son Chamber Music… Dans la préface de la traduction que j’ai proposée en 2012 de la version originale de 1905, j’ai exposé son intérêt majeur. J’y reviens plus en détail encore dans un texte à paraître prochainement dans le numéro Joyce de la revue Europe. J’explicite ma gêne initiale, jeune homme, devant le texte proposé depuis 1907 – l’édition conçue exclusivement par son frère Stanislaus à la grande incompréhension de James – et ma découverte de cette version originale donnant tout son sens au recueil et sa place dans l’ensemble du corpus joycien et grâce à laquelle ma gêne fut heureusement remplacée par l’enthousiasme… Pourquoi ce texte original n’a-t-il pas motivé plus d’intérêt jusque là ? Je crois, d’abord, que l’on a toujours considéré cette œuvre comme mineur, vraiment mineur… donc, cette version ou une autre… Ensuite, la question des droits, peut-être… Nous savons tous combien le petit-fils de Joyce a pu se montrer d’une raideur devenue proverbiale. C’est pour cela, d’ailleurs, que j’ai attendu que l’Irlandais soit dans le domaine public pour proposer ce travail, ma première traduction publiée tant cela me tenait à cœur. Le plus étonnant, c’est que malgré ce travail et qu’il ait été salué par le Times Literay Supplement, aucun éditeur outre-Manche ou outre-Atlantique n’ait proposé un ouvrage reprenant cette version. Ainsi, La Nerthe a-t-elle proposée depuis une édition unilingue, en anglais, ne serait-elle disponible que grâce à internet. Je n’aime guère critiquer mes confrères, mais c’est chez ce prestigieux éditeur que l’on trouve les traductions les plus discutables, surtout lorsqu’il s’agit de poésie. Je n’en connais nullement la raison… Ce sont parfois le fait « d’auteurs maison » sollicités, j’imagine, ou d’universitaires n’ayant pas la moindre oreille et qui se permettent de « corriger » l’original, supprimant répétitions, singularités syntaxiques, choix de ponctuation, modifiant parfois la versification et optant parfois aussi pour des synonymes « poétiques » contre les choix sémantiques précis des auteurs, etc.

3 – À quand une traduction du sublime Alphabetical Africa (1974) de Walter Abish, texte perecquien s’il en est, mais également une traduction enfin intégrale du monumental – dans tous les sens du terme – The Making of Americans (1925) de Gertrude Stein, auteure dont vous êtes un des spécialistes français? Et le bouleversant John Brown’s Body (1928) de Stephen Vincent Benét ? À quand une traduction de cette œuvre irremplaçable sur la guerre de Sécession, mais aussi de Western Star (1944), ce long poème narratif inachevé concernant le peuplement de l’Amérique, et qui, au regard de l’histoire de ce pays, comme de l’Europe, est si éloquent pour saisir les questions qui déchirent notre société contemporaine ?

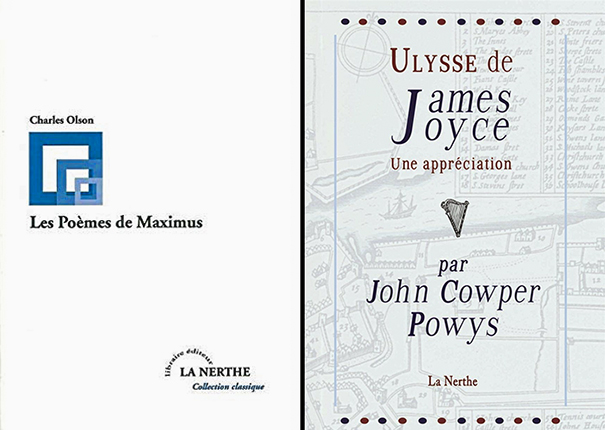

Bonne question ! C’est la raison principale pour laquelle j’ai accepté de diriger une collection avant d’être pleinement éditeur… Proposer certaines traductions inédites. La Nerthe a ainsi publié trois inédits de Cummings, quatre de Williams (en trois ouvrages), deux recueils d’Aiken, par exemple, et surtout l’intégral des Poèmes de Maximus d’Olson… Il nous en a coûté cher, croyez-moi… Pourquoi ce ne sont pas les « grandes maisons » qui font ce travail, alors qu’ils dépensent des milliers d’euros en produits marketing dont, je le pense, elles n’ont nullement besoin ? Cela restera un mystère pour moi. Surtout que, sur le plan du prestige, ils auraient tout à y gagner – sans parler des textes qu’ils défendraient. Reste, peut-être, à constater que ce n’est pas uniquement la question économique qui les arrête mais une indifférence manifeste. Nous le savons, des « petites maisons » se mettent en danger en faisant ce travail ; dans notre cas nous sommes dans l’incapacité d’envisager une réimpression du Olson, alors que la première édition s’est épuisée en nous coûtant bien davantage qu’elle nous rapporta. Je pense, par ailleurs, qu’il y eut des directeurs de collections qui « sauvaient l’honneur » des « grandes maisons », je pense à Bernard Noël, par exemple, qui a fait entrer Cummings, Pound et Williams chez Flammarion. Je pense au travail effectué chez Bourgois entre les années 70 et 80. Il y a d’autres exceptions, bien sûr… Gallimard, de son côté, s’est « contenté » de publier tardivement la traduction de l’anthologie Faber de Pound et l’Autobiographie de Williams… comme il n’avait publié que l’Autobiographie d’Alice Toklas de Stein, attendant 1954 pour publier une traduction de l’ouvrage fondateur, Trois Vies, terminé en 1906 et pourtant plutôt « accessible ». Cela est attristant… Alors, The Making of Americans, vous imaginez ! Sans doute un « petit éditeur » le fera un jour… Quant à Abish ou Benét, je n’ose faire le moindre pronostique… Vous savez la France semble très contente d’elle-même – et on se demande bien pourquoi ! C’est la seule explication rationnelle que je trouve à ces lacunes que vous soulignez. Heureusement, les Éditions Nous ont publié “A” de Zukofsky, mais aussi Cummings, Reznikoff, Creeley… La Barque, Aiken et Rakosi… Il y a la « série américaine » chez Corti… Et tant d’autres : Héros-Limite, Grèges, Camboukaris, Ypsilon, Unes, L’extrême contemporain et j’en oublie malheureusement… Ce qui prouve que l’intérêt pour les textes étrangers dits « difficiles » est là, aussi bien pour ceux des anglo-saxons donc… Je dirai enfin que si le CNL rend possible certaines publications, rien ne remplacera l’absence d’audace des « grandes maisons » car leurs choix demeurent prescripteurs. C’est uniquement pourquoi j’insiste sur ces constats que j’espérerai voir contredits, car si elles faisaient montre d’un peu plus d’audace, elles aideraient indirectement les maisons pour lesquelles l’audace seule commande… enfin, je crois…

4 – En 2020, vous avez lancé un projet éditorial aussi nécessaire qu’original : celui d’une série littéraire collective de littérature américaine intitulée Ceci (n’)est (pas) l’Amérique. À ce jour, les recueils 1, 2 et 3 sont disponibles présentant des œuvres de Massimo Bacigalupo, Stan Brakhage, Bob Brown, Ernesto Cardenal, Cid Corman, Stephen Dwoskin, Ernest Hemingway, Lorine Niedecker, Ezra Pound, Charles Reznikoff, Gertrude Stein, Louis Zukofsky. D’où vous est venue cette idée – et cette folie pourrait presque-t-on dire – de lancer une telle série à cheval entre la revue et l’anthologie, mais qui ne doit être considérée ni comme un périodique, ni comme un livre à proprement parler, car sa nature tient davantage de ce qu’on nomme un « recueil » : mixe de textes collectifs et d’illustrations en tout genre (reproductions de photos, dessins, croquis, scènes de films, correspondances, et même feuilles d’éphéméride…) ? Pouvez-vous nous présenter cette série, l’ambition qui est la vôtre, et ce désir de vouloir en revenir, encore et toujours, à l’Amérique ? Combien de volumes comptez-vous établir, et de quoi cette série, finalement, n’est-t-elle (pas) le nom ? Dans le « non-nom » de cette série aimerions-nous presque dire, nous percevons une dimension quelque peu absurde d’un bartlebisme assumé (ne pas, mieux pas, autant pas), mais aussi d’une certaine nostalgie de ce qu’a pu être l’Amérique qu’elle n’est évidemment plus, la « Liberté éclairant le monde » qui en illustre les couvertures se retrouvant dans une posture plutôt malaisante dont nous imaginons bien qu’elle a été voulue ainsi…

Différentes choses… La première, c’est mon passé de revuiste ; la seconde, mon intérêt – pas nécessairement perceptible dans ma pratique – pour toutes les tentatives inédites les plus diverses ; la troisième, cette question américaine. Sur la première, je dirai que vous avez raison de parler d’un « entre revue et anthologie », c’est bien ainsi que c’est conçu. Sur la seconde, j’insisterai sur cette particularité de ma première expérience de revuiste, à savoir la nécessité de montrer la « relativité » des pseudo-inventions « postmodernes » en rappelant celles proposées dans les années 20 et 30 ; souvent plus audacieuses encore et, surtout, ne cherchant pas à répondre à ce qui est devenu après quelques décennies un marché comme un autre. Ici, je montre aussi des travaux plus proches de nous dans le temps, que l’intransigeance rende irrécupérables. Ce n’est pas un goût romantique pour les marges, mais une dénonciation « en creux » des faussaires de la modernité, des postures permettant d’acquérir notoriété, etc. Revenir aux sources de la modernité américaine avec Pound, Stein, Brown, Hemingway… sur la génération « oubliée » des années 30, Zukofsky, Reznikoff, Niedecker, puis sur Corman ou Samperi… et aussi sur le cinéma dit « underground » par les gestes les plus radicaux. C’est là une Amérique contre l’Amérique impérialiste, mercantile et j’en passe ; d’où cette statue renversée, que les artistes renverseraient non contre la liberté, évidemment, mais contre les mensonges et les crimes de ses dirigeants, comme symbole dévoyé. Je voulais aussi que mon goût pour les certaines expressions plastiques trouvent leur place – là encore, rien ne le laisse supposer au regard de mon travail – comme ce « poème graphique » de Bob Brown ou bien ce calendrier de Niedecker sur lequel elle écrivit des poèmes, publié ici en fac-similé, comme la « lettre-rébus » d’Hemingway. Notez comme les prétendus « découvertes » des années 50-60 en prennent un coup – on a fait le même constat en se penchant sur les propositions russes des années 10-20. Rappelez à ceux qui pensent tout inventer au moindre petit frisson qu’ils ont des prédécesseurs et/ou des contradicteurs et que, surtout, il y eu une époque où les expériences les plus diverses cohabitaient ce qui avait l’immense avantage d’offrir un climat. Climat favorable à la création, à son essor, à l’intérêt possible d’un plus grand nombre possible de lecteurs. C’est un peu fou, une utopie sans doute. Contre toutes prérogatives nationales ou esthétiques, rappeler, en tentant d’inventer de nouvelles propositions, la liberté inaliénable qui doit commander afin que l’on puisse respirer. Respirer alors que tout nous pousse à la suffocation. Je sais que vous aimez cette pluralité américaine, j’ai lu avec grand plaisir votre Dans l’existence de cette vie-là qui en rend compte. Ce qui singularise l’Amérique à laquelle je suis attaché, c’est qu’elle a su s’épargner le plus souvent le jeu des mondanités et des rivalités à coup de manifestes. Elle n’est pas tombé dans certains des pièges des avant-gardes européennes, a davantage eu le souci de réaliser que de provoquer, de proposer que de contrer, de garantir l’indépendance de chacun que de proposer des mots d’ordre, de saisir ce qui précède en se projetant, d’un même mouvement, vers un « Make it New ». Les fantasmes de tabula rasa européens n’ont fini par produire finalement, à mes yeux, que de simples et nouvelles marchandises.

5 – Vous avez également publié des critiques dans diverses revues (Europe, L’Étrangère, Art Press, Lignes, L’Infini, La NRF, etc.) ainsi que de nombreuses préfaces d’ouvrages ou de recueils. Comment cette autre activité d’interprétation et de présentation complète-t-elle votre travail de traduction et d’édition ? Que permet-elle de réaliser qui ne le serait pas sinon ? Pensez-vous que la désaffection pour la lecture, voire le désamour pour la découverte de nouvelles œuvres et de nouveaux auteurs, découle de la disparition de toute critique « crédible » dans et par les mass médias, ou bien cette disparition ne change-t-elle rien à la situation puisque ce type d’œuvre n’atteint finalement jamais le grand public ? De ce fait, la crise de la littérature, et plus encore de la poésie, est-elle pour vous un défaut de mémoire, ou d’optique, du fait que chaque époque ravive ce sempiternel serpent de mer, ou bien au contraire, pensez-vous que nous nous confrontons à une crise dont nous ne mesurons pas encore l’ampleur ni ses conséquences, et que celle-ci est bien différente des crises qui l’ont précédées ?

Inutile de se raconter des histoires : ce fut toujours difficile. Cela étant, il y eut une éclaircie réelle dans les années 60/70, qui s’est progressivement tarie à partir du début des années 80. Nous avons parlé de certains risques acceptés alors par les « grandes maisons », l’émergence de nouvelles et audacieuses. Il y avait aussi le travail fait quant aux livres de poche, je pense à 10/18 notamment… un foisonnement impensable aujourd’hui. Le bouillonnement était bel et bien là. Les grincheux diront que les livres difficiles se vendaient à la marge cependant et sans être lus pour autant. Je ne sais pas. Ce que je sais c’est que cela était favorable à ce climat dont je parlais précédemment, tant littéraire que politique, la chose est certaine. Une librairie à Paris pouvait survivre en ne vendant que de la poésie. Les disciplines se croisaient. Roman, philosophie, poésie, politique, sciences humaines, cela est aussi un fait avéré. Des revues en portent témoignages, de Tel Quel à Change, de Digraphe à TXT, notamment – quel que soit le regard critique que l’on peut porter à leur endroit. Des auteurs « marginaux » pouvaient être accueillis dans de « grandes maisons » ; il se poursuivait là ce qui s’était amorcé au début du vingtième siècle quand, par exemple, Gallimard tenait à avoir à son catalogue Breton, Péret, Daumal, Artaud, Bataille, par ex. Ainsi la presse en parlait, y compris les hebdomadaires et les mensuels ; cela pouvait provoquer des lectures, des rencontres, des bouleversements… Inutile d’avoir la moindre nostalgie, seulement les faits sont là et on constate les conséquences générales de ce changement profond opéré depuis (où il y a une quasi-totale étanchéité entre les différents lecteurs) : un monde régressif comme jamais depuis des décennies. Quelque part, tout se tient… Né fin 1967, je suis devenu écrivain alors que tout ce à quoi je fais allusion était révolu ou en cours de l’être. Je l’ai ainsi vécu. À dix-sept ans, cela m’était déjà très clair… Que faire alors et depuis ? Continuer d’avancer, de faire ce qu’il nous est nécessaire… Dans ma modeste mesure, lorsqu’on me demande d’écrire un texte critique – ils sont le plus souvent le fruit de commandes – j’essaie de faire part d’enthousiasme et parfois j’accepte de tenter d’être le plus pédagogique possible, notamment dans mes préfaces. Tout dépend des revues, certaines permettent d’être autant dans la création que dans la critique… Mais aussi – je veux bien croire qu’il y a là bien de la candeur –, je crois encore qu’il est possible de montrer en quoi les poèmes de Faulkner éclairent toute son œuvre, en quoi les premiers d’un tel ou d’un tel sont déterminants pour ce qui va suivre et même l’éclairer de façon déterminante… Parfois, je le regrette après coup, je me dis que j’aurai dû aller plus loin, être davantage moi-même… si tout le monde s’en fout, n’est-ce pas ?, autant faire que tout participe d’une même intransigeance. Difficile de sortir de la contradiction, surtout dans le monde actuel, du fait de ce peu d’écho que vous soulignez, du fait de la confusion quant aux approches, du fait qu’il semble ne plus y avoir un lectorat qui, au moins, saurait l’importance de ce qu’il peut ignorer parfois, ne pas toujours comprendre, mais dont il sentirait qu’il devrait s’y intéresser ou, au moins, ne pas le mépriser. Le « prêt à lire » du marché du livre nous a fait grand tort après cette « éclaircie » que j’ai dite. Cela étant, vous citez certaines revues actives aujourd’hui, et je dois dire toute ma reconnaissance et mon admiration pour Pierre-Yves Soucy et sa revue L’Étrangère et pour Michel Surya et sa revue Lignes. Je pense aussi à La barque dans l’arbre d’Olivier Gallon, et là encore, j’en oublie… Revues indépendantes et d’une liberté plus que salutaire. Alors, misons sur la roue qui tourne…

6 – Patrice Jean, dans l’entretien qu’il nous a donné sur son roman, La Poursuite de l’idéal (Gallimard, 2021), nous confiait que « la poésie, aujourd’hui, n’a plus de place dans la société, ou une place marginale, en cela elle préfigure peut-être l’avenir de la littérature » et que c’était la raison pour laquelle il est plus intéressant que son personnage principal « veuille devenir poète plutôt que romancier ». Pensez-vous la même chose, à savoir que la poésie préfigure peut-être l’avenir de la littérature et qu’il vaut mieux pour un auteur en herbe, ou confirmé, en écrire que des romans? Qu’en pense donc le poète que vous êtes par ailleurs, et avec qui nous nous entretiendrons à nouveau prochainement au sujet de ses propres œuvres de création?

Si on fait ce pari de la roue qui tourne, oui, je crois que cela peut parfaitement s’entendre. Surtout que j’ai fait le pari suivant : celui d’une poésie renouvelée par les apports de la prose – après le mouvement inverse des avant-gardes du passé – pari sur lequel j’ai investi la plus grande partie de mon existence. Comme s’il en était fini provisoirement du roman comme champ d’invention, que la poésie devait prendre le relais en embrassant toutes les pratiques – et l’histoire – et il s’est imposé à moi qu’il n’y avait pas d’autre alternative tenable littérairement. La liberté des Anglo-saxons m’a aidé en cela pour tenter de « recoller » les wagons de notre modernité et essayer d’éviter radotages et reflux en voyant comment ils pouvaient passer d’une discipline à une autre sans questions superflues. Où prose et poésie se nourrissaient l’une l’autre. Comment l’histoire peut envahir l’espace textuel, d’autres disciplines aussi bien ; comment l’épopée se conjuguer à l’élégiaque, le factuel au lyrique, parfois se remettre simultanément en question par le geste poétique lui-même. Pour ce qui me concerne, vous aurez compris mes priorités, et donc ce qui vient nourrir quoi et dans quel sens ; ce qui conditionne ainsi et aussi mon travail de traducteur autant que d’éditeur.

Texte © Philippe Blanchon & D-Fiction – Illustrations © DR

(Toulon, août 2021)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.