FRANÇOIS BOUTONNET s’entretient avec nous à propos de son essai : MNÉMOSYNE : UNE HISTOIRE DES ARTS DE LA MÉMOIRE DE L’ANTIQUITÉ À LA CRÉATION MULTIMÉDIA CONTEMPORAINE (Éd. Dis Voir, 2013).

1 – François, nous avons récemment découvert Mnémosyne qui nous a interpellé bien qu’avec retard puisque, aujourd’hui, cet ouvrage a presque une dizaine d’années. Il reste toutefois d’actualité tant du point de vue de son sujet que de son enjeu de réflexion à l’heure du présentisme et du virtuel globalisés, traitant précisément de la question de la mémoire, notamment à partir des « images », mais également de la « pensée » et des « lieux », et plus particulièrement du lien qu’ils entretiennent entre eux, lien que vous envisagez, à partir de Giordano Bruno, d’une manière « anthropologique ». Pouvez-vous nous exposer quels ont été les besoin, urgence et intérêt qui vous ont poussé à écrire cette « histoire des arts de la mémoire de l’Antiquité à la création multimédia contemporaine » comme le spécifie votre sous-titre ? Pouvez-vous également revenir sur votre axe de recherche principal, et nous expliquer comment celui-ci s’est transformé au cours de votre recherche ?

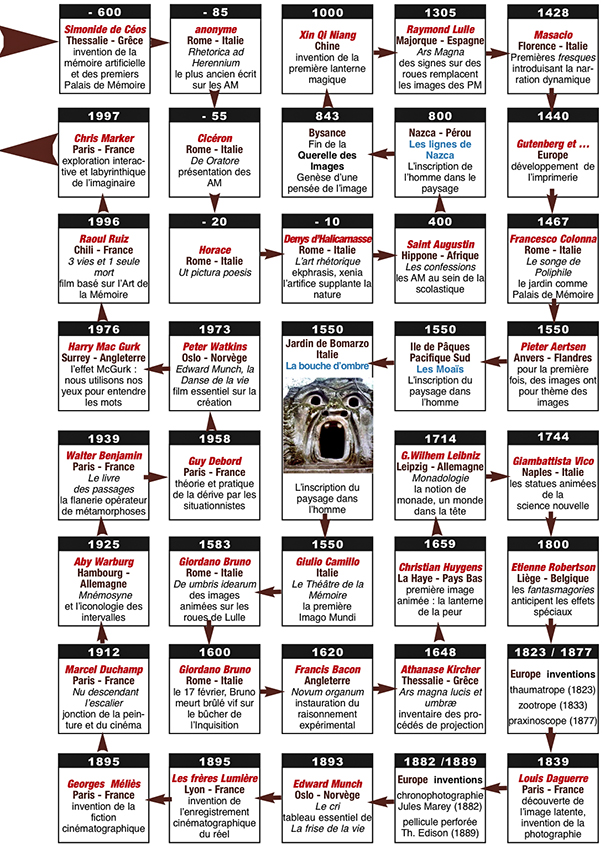

Quand j’ai entrepris, il y a une trentaine d’années, cette recherche autour des « arts de la mémoire », je souhaitais donner à cet engagement, le titre générique de URBI et ORBI. Non pour l’évocation de la parole papale, mais pour sa signification plus ancienne encore, de communication adressée à la ville et au monde, c’est à dire au proche et au lointain, au particulier et au général, ou pour parler le langage de l’actualité : au local et au global. Pour moi, URBI et ORBI exprimait au mieux cette gymnastique du point de vue, qui est certainement la première caractéristique de cette recherche entreprise autour du cheminement à travers les âges, des arts de la mémoire vers les images en mouvement. Dans l’Antiquité, cette forme de mémorisation s’opérait par l’intermédiaire d’un dispositif associant la pensée à mémoriser, à des lieux (loci) et des images (imagines). Pour les mémoriser, les idées étaient reliées aux étapes d’un parcours mental en un lieu / Palais de Mémoire, réel ou imaginaire, minutieusement répertorié au préalable, avec des stations toujours parcourues dans le même ordre. La liaison pensée-lieu était scellée par l’implantation de l’image mentale d’une scène frappante dans chaque station de ce parcours. Le rappel des éléments de pensée ainsi stockés s’obtenait par une déambulation ordonnée dans ce Palais de Mémoire, où, dans chaque station, le surgissement de la scène frappante faisait ressortir la pensée mémorisée. De l’Antiquité à nos jours, ce jeu entre pensée, image et palais de mémoire, a suivi de très nombreuses extensions et bifurcations, notamment au Moyen-Âge avec Raymond Lulle, puis Giordano Bruno au 16e siècle qui tente une synthèse hardie de l’Art de la Mémoire antique et des apports de Raymond Lulle, en animant des combinatoires d’images. Il a l’idée de disposer sur les roues dentées des dispositifs de Raymond Lulle, non plus des lettres, mais les scènes frappantes et les êtres étranges des anciens Palais de Mémoire. Des roues dentées où s’inscrivent des images en mouvement ? En mai 1993, dans le numéro 3 de la revue Cinémaginaire, l’article d’un ami proche, Alain Montesse, se concluait sur une proposition audacieuse : le cinéma aurait-il été inventé, trois siècles auparavant par Giordano Bruno ? C’est cette proposition audacieuse qui a fondé l’axe de la longue recherche entreprise…

2 – Vous déclarez que cet essai est en fait « un montage, au sens cinématographique du terme » : « Chaque plan a pu nécessiter plusieurs prises. Chaque prise a pu modifier le scénario ». Pourriez-vous nous préciser le processus de ce montage et comment avez-vous décidé sa finalisation tout en sachant que d’autres montages pouvaient remettre en question cette « histoire » que vous nous proposez et qui, en l’état de votre étude, doit donc être considérée comme définitive ? Expliquez-nous si, pour réaliser ce dispositif, vous avez davantage été influencé par Aby Warburg ou par Sergueï Eisenstein.

On peut suivre l’apparition des images en mouvement en corrélation avec le développement des Palais de Mémoire, dans les explorations de Simonide, Lulle, Bruno, Leibnitz, Warburg, Benjamin, Yates, et plus récemment, celles de Raoul Ruiz, Alain Montesse, Lina Bolzoni ou Giorgio Agamben. Si l’on ne peut constituer un chaînage homogène de l’Antiquité à nos jours, on peut cependant suggérer des éléments de réponse là où il y avait des chaînons manquants. Là où il semblait que la ligne s’était brisée, on trouve toujours une personne, un lieu, une invention qui retisse du lien. C’est par exemple Athanasius Kircher (1602-1680) largement inspiré par Giordano Bruno, qui mêle expérience scientifique et expérience philosophique, et qui va dresser un inventaire des procédés optiques utilisés, de la Camera Obscura jusqu’aux premières lanternes magiques… C’est donc dans la mise en relation de séquences jusqu’ici souvent dissociées, que se caractérise le côté « montage » de cet essai. Je me garderai bien de penser que mes recherches constituent un point « définitif » de ce « montage ». Elles ont plus modestement l’ambition de formaliser quelques tournants importants de cette histoire, de tisser des liens entre des histoires et des expérimentations jusqu’ici assez étrangères les unes aux autres, et surtout d’ouvrir la voie à de nouvelles recherches plus approfondies. Cet essai mène de la camera obscura au cinéma, des cabinets de curiosité aux paysages virtuels. Une grande diversité d’expérimentations forment dans le temps cette histoire. Et l’importance d’Aby Warburg dans cette recherche est considérable. J’ai même tenté de rassembler tous ces éléments jusqu’ici épars, selon l’idée du bon voisinage d’Aby Warburg, pour qui la solution d’un problème était contenue, non dans le livre qu’il aurait pu consulter dans sa bibliothèque, mais dans celui rangé juste à côté ! Alors oui, les apport d’Aby Warburg sont pour moi essentiels, même si l’inventivité sans limite des montages de Sergueï Eisenstein, marquent aussi la forme de mes recherches.

3 – Votre ouvrage traverse ainsi deux mille ans d’histoire humaine, et fait appel à plusieurs domaines de la pensée, et à une variétés de connaissances artistiques, cinématographiques, littéraires, mais aussi anthropologiques, philosophiques, scientifiques… Mnémosyne pourrait donc s’apparenter à l’essai de Michel Foucault, Les Mots et des Choses, mais les images en plus, c’est-à-dire à une sorte d’épistémologie du regard, et plus encore à une épistémè onirique et iconographique. Parlez-nous de votre rapport aux images, aux illustrations, à l’iconographie comme véritable signe linguistique.

Un élément de réponse a été donné par Saint Augustin : « Je regarde l’aurore, j’annonce d’avance que le soleil va se lever. Ce que je contemple est présent. Ce que j’annonce est à venir. Non pas le soleil qui est déjà, mais son lever qui n’est pas encore ». Depuis Saint Augustin peut-on continuer de maintenir séparés image et langage ? La guerre permanente que se livrent les écrits et les images, commencée sans doute bien avant les légendes grecques, a connu un moment particulièrement chaud lors de la Querelle des Images, qui ensanglanta Byzance de l’an 700 à l’an 900 environ. On s’étripa pendant deux siècles sur la question de savoir s’il fallait adorer les textes ou les icônes, et si l’on pouvait représenter Dieu. Les iconoclastes prétendaient que le signe ne pouvait être pris pour la chose sans tomber dans l’idolâtrie. Les iconodules firent valoir que le Christ était déjà lui-même une représentation de Dieu, et que rien n’empêchait donc de représenter une représentation. Le conflit généra le Grand Schisme entre églises d’orient et d’occident. La représentation est au cœur de ces problématiques. La représentation est le propre de l’humanité. Le système de représentation est un regard sur, mais aussi un moment de la réalité qui le produit. Si l’on ôte à la réalité les représentations que les hommes en ont, où serait le reste, le reliquat que serait la réalité ? Ce qui a aussi fortement alimenté mes recherches c’est l’artificialité de la mémoire. Plus l’image est imaginaire et plus elle apparaît comme un bon support de mémorisation. Comme si son caractère artificiel, qui la distingue du réel, était la garantie de son efficacité à résister à l’usure qui efface progressivement toute trace. Comme si la représentation ne pouvait atteindre son but qu’en s’en affranchissant, en devenant elle-même son propre objet.

4 – L’invention de la photographie est survolée au profit de l’image en mouvement, même si les images fixes sont tout à la fois des mouvements et des temps. Pourquoi ce choix alors que la photographie est l’ancêtre du cinéma ? Pour vous, la photographie est-elle encore, dans son processus créatif, une pratique innovante et d’avenir qui a quelque chose à dire de notre époque ?

L’invention du cinéma ne repose pas uniquement sur les inventions de la photographie (instantanée) et de sa mise en mouvement (mécanisme d’entraînement d’une succession régulière de photographies instantanées). Ce serait alors passer à l’arrière-plan, une troisième invention essentielle au dispositif du cinéma, qui est la projection des images, projection considérée au sens technique comme au sens onirique. Car le cinéma est indissociablement photographie et projection, et c’est bien cette dualité que le mouvement conforte et dynamise. En tant que photographie, le cinéma conserve une trace du réel, du moins d’un réel qui a été indéniablement, comme le disait Roland Barthes. En tant que projection, le cinéma s’abstrait du réel pour présenter, à sa place et sur une surface vierge, des ombres d’images, immatérielles et fantomatiques. De la photographie, est né le cinématographe Lumière et sa capacité à se constituer en double de la réalité. De la projection, provient le cinématographe Meliès, et son monde d’apparitions et de disparitions. Ces deux matrices ont nourri ensemble les codes du cinéma dit de fiction, fondant l’image cinématographique sur un complexe de rêve et de réalité. Et puis, il y a les interactions entre image et langage. La mémoire ne stocke pas l’image aperçue, l’image inventée ne duplique pas la mémoire. Et pourtant l’une ne peut se passer de l’autre. Les images seules ne se souviennent de rien, rien d’une image ne fait date, sans un roman opérateur. À ces interactions, s’ajoute l’importance des interactions entre audio et visuel, l’œil qui écoute et l’oreille qui voit, cette alchimie sophistiquée qui inspirera directement Dziga Vertov. Ce que les arts de la mémoire nous révèlent du lien entre pensées, lieux et images, c’est la fonction privilégiée de la déambulation dans un paysage imaginaire.

5 – Vous soulignez que l’image est devenue active, qu’elle enrôle le regard du spectateur, comme le remarquait déjà Kafka : « Le regard ne s’empare pas des images, ce sont elles qui s’emparent du regard ». N’y a-t-il pas déjà une prophétie troublante de ce qu’est devenue l’image à l’ère technologique, c’est-à-dire notamment depuis le smartphone ?

C’est un sujet très important, que celui soulevé par cette question. Et qui mériterait une réflexion plus soutenue. Une piste pour évaluer cette longue évolution dans le temps des arts de la mémoire, pourrait s’énoncer ainsi :

À l’image fixe façonnée par un regardant mobile, vient peu à peu se substituer l’image mobile reçue par un regardant fixe.

6 – À vos yeux, les arts de la mémoire ont permis d’introduire « un exercice de la pensée devenu art qui a fait passer le savoir d’un état où il fallait « apprendre des pensées », à celui d’ « apprendre à penser » ». Cet Ars Magna serait ainsi devenu l’enjeu majeur d’Internet qui, en reliant les hommes entre eux, permettrait de « développer une intelligence collective ». Au regard du niveau des échanges sur les réseaux sociaux, comme de l’effondrement du niveau des débats dans les médias en ligne, êtes-vous encore certain qu’il y ait encore un quelconque exercice de la pensée sur Internet et que ce dernier ne représente pas seulement – à cause des images et de la facilité qu’il y a à les réaliser et à les diffuser – un révélateur ou un simple miroir de nos pulsions névrotiques ? L’interaction des hommes sur la « toile » ne développe-t-elle pas plutôt qu’une intelligence collective, une véritable régression de la tolérance et de l’ouverture d’esprit, ainsi qu’un nivellement de l’analyse critique et de l’objectivité ? Comment voyez-vous l’évolution du web de ce point de vue ?

La pratique d’Internet à la fois fragmente l’accès aux informations, aux connaissances et aux œuvres à la fois, permet la plus incroyable création à partir d’images, textes, sons et de toutes leurs manipulations, organisations, permutations. Loin de la salle obscure et d’une certaine vision du cinéma, un nouveau langage s’installe, transgressant celui du cinéma classique. Cette avancée du multimédia se fait encore dans le plus grand désordre, sans recul critique ni apprentissage (l’éducation à l’image en milieu scolaire en est à peine à aborder convenablement le cinéma !). Et si le multimédia (élargi à la télévision, l’ordinateur, les jeux vidéos, Internet, les mobiles,…) constitue le premier accès du jeune public à une culture de l’image, il est encore pour la plupart des adultes un objet de défiance ou de mépris. Raoul Ruiz (Les 3 couronnes du matelot, Le Temps retrouvé…) explique à propos de son livre Poétique du cinéma (1995) et de ses difficiles expérimentations multimédias, à la Maison de la Culture du Havre :

Tout le monde se méfie des mélanges. Le fait de situer les gens en un point où toutes les disciplines s’entrecroisent, et où il s’agit de ce qu’on pourrait appeler Mnémosyne (c’est-à-dire le point de rencontre entre la littérature et l’image, le texte et l’image, la parole et l’image), ça aurait dû marcher, mais il y a méfiance, une méfiance qui dure encore…

7 – La question des archives en ligne vous apparaît ainsi porteuse de promesses car les corpus mis à disposition sur Internet – qu’ils soient d’ordre de la « pensée » ou de l’ « image » – offrent de considérables possibilités d’interactions et de connaissances. Cependant, se pose également la question de la pérennité de ces informations et de ces données, notamment par rapport aux choix qui seront adoptés en matière de technologie, de politique, et de commercialisation pour les diffuser, mais aussi pour les contrôler alors même que ces archives, une fois en ligne, ne connaissent plus de frontières. N’êtes-vous pas inquiet de la menace qui pèse sur les archives numériques et sur les processus de cette fabrique de la mémoire qui reposent presque entièrement sur le bon vouloir et les compétences de plateformes privées qui dominent le web et qui se défient aussi bien des états que des citoyens, leur action n’étant souvent tournée qu’en direction de « consommateurs » ?

Oui, bien sûr, l’appropriation presque hégémonique du numérique par les grandes compagnies capitalistes constitue un énorme danger. Une preuve ? Le moyen le plus sûr des espions pour communiquer entre eux redevient La Poste !

8 – Finalement, pourquoi n’avoir pas écrit une histoire des arts de la mémoire circonscrite à l’ère multimédia et à son évolution à partir d’une prospective ouverte à tout rêve, mais également à toutes formes d’images, de pensées et de lieux qui restent à inventer et à proposer ?

Non, bien sûr, car il est nécessaire d’inscrire cette recherche dans un arc historique complet, de l’Antiquité à nos jours. Les formes de la représentation sont multiples et diversifiées dans le temps. On sait que le Christ n’est pas une image, mais une incarnation, une représentation, et que l’image du Christ est donc la représentation d’une représentation. Dans le jardin de Bomarzo, le colosse n’est pas une image ou une imitation, c’est un double. Dans les antiques Xenia, l’artifice rejoint la nature qu’il supplante, ou dont il tient lieu. Dans les arts numériques, on retrouvera une même considération de l’espace comme produit d’une activité mentale, lieu des possibilités virtuelles de déplacements. Il en est d’ailleurs de même dans les scénographies médiévales, où la qualité symbolique des objets représentés, déterminait la situation, la grandeur et les relations qu’ils entretenaient entre eux. On pourrait presque suggérer que ce processus est plus proche de la synthèse d’images par ordinateur que celui de la Renaissance perspectiviste. Dans le labyrinthe cognitif qui va des Xenia à l’ère numérique, il faudra peut-être désormais considérer la perspective de la Renaissance comme un embranchement provisoire, et retrouver plutôt les chemins tracés du côté de Byzance et du Moyen-Âge. Une autre conclusion serait qu’il n’est plus douteux, aujourd’hui, que l’on puisse penser en images. Les arts de la mémoire ont introduit un jeu, une excitation de la pensée qui pulvérise la frontière étanche séparant image et langage. Vingt-cinq siècles plus tard, ce jeu se perpétue encore sous des formes incroyablement éloignées de ses origines, mais qui ont conservé cette mise en relation dynamique des idées, des images et des lieux. Pour finir mon propos, je voudrais rapporter une brève, mais intense expérience, vécue vers la fin de l’écriture de cette thèse, et qui montre que si la recherche comporte des moments ingrats, elle offre parfois des petits bonheurs incandescents. Je souhaitais donner, dès le début, aux différents aspects de cette recherche, le titre générique de URBI et ORBI. J’avais depuis plusieurs mois repéré et implanté dans le premier chapitre, une gravure représentant un personnage, en lisière d’une petite ville rurale, passant la tête à travers la voute céleste et découvrant de l’autre côté un autre et vaste monde. Cette gravure était présentée comme anonyme et datant du 17e siècle. Elle me paraissait résumer parfaitement le sens de ma recherche, ce moment où franchissant une frontière réputée inviolable, l’explorateur dément cette réputation et pose les premiers pas dans un univers inconnu. Elle incarnait parfaitement la dialectique de cette recherche oscillant sans cesse entre particulier et général. Plusieurs mois après cette découverte, dans les ultimes corrections de cette recherche, j’ai cherché à connaitre le véritable auteur de cette gravure. J’ai alors appris que la gravure était en fait la reproduction au 19e siècle par Flammarion d’une gravure du 17e dont l’original était perdu. De cette gravure Flammarion avait effectué des tirages en noir et blanc, puis un tirage en couleur. Sur ce tirage couleur, il avait ajouté un cadre, et sur ce cadre, il avait ajouté un titre en forme d’apostrophe. Ce titre, que j’ai alors découvert avec une grande émotion, était : URBI et ORBI !

Texte © François Boutonnet & Isabelle Rozenbaum – Illustrations © DR

(Toulouse, sept.-oct. 2021)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.