En résonance pulsionnelle avec son époque, L’Histoire splendide (Tinbad, 2022) de Guillaume Basquin est un grand roman de la littérature de la fin d’un monde. Avant même d’ouvrir le volume, le lecteur peut découvrir le texte embrayeur d’une quatrième de couverture où lui est dévoilée la signifiance du titre du livre qu’il va lire. Nous y apprenons que Philippe Sollers, dans Désir, révèle l’existence d’une lettre inconnue attribuée à Rimbaud où celui-ci expose un projet littéraire, intitulé L’Histoire splendide, qui ne vit jamais le jour. C’est ce programme rimbaldien que Basquin a voulu suivre à la lettre.

La missive de Rimbaud, datée du 16 avril 1874, est adressée à Jules Andrieu, un ancien dirigeant communard exilé à Londres. La dédicace de Basquin est ainsi rédigée : « Pour mes amis complotistes, pas pour le public ». Nous devons être attentifs à l’arrière-plan socio-politique désigné respectivement par ces différents destinataires. Marcel Duchamp a dit quelque part que le plus important dans un tableau, c’était le titre. L’Histoire splendide de Guillaume Basquin est un dispositif duchampien, une sorte de machine célibataire vertigineuse composée de cinq chapitres suivis d’un Épilogue. Le premier chapitre, « Au commencement », est consacré à l’exposition du projet. C’est un reflet miroirique, pour parler comme Duchamp, de la lettre de Rimbaud, un éclaircissement de la méthode suivie pour l’écriture du livre, le dévoilement de son « Comment ». Dans sa lettre à Jules Andrieu, Rimbaud écrivait : « Je serai libre d’aller mystiquement, ou vulgairement, ou savamment ». Cette liberté de réaliser un marronnage dans les formes narratives, cette hybridation de l’écriture est une manière de dire l’indicible. Chez Basquin, cela devient : « je suis toutes les formes à la fois : musicale peinte cinématographiée composée montée sculptée & enfin calligraphiée » (p. 51).

Basquin met en pratique l’« écriture percurrente pour la première fois théorisée par Philippe Joyaux dit Philippe Sollers en son Paradis I & 2″ (p. 17). Il abandonne presque toute ponctuation et supprime la virgule et (surtout) le point : « le point est sans qualité – simple indice de position – écrit Kupka dans La création dans les arts plastiques – d’où que je m’en passe tout à fait bien ici dans ce volume » (p. 48). La vie d’un écrivain est faite non seulement des événements historiques qui le traversent et modifient sa conscience du temps et des lieux, mais aussi de toutes les trajectoires livresques qui s’inscrivent dans la visée de son œuvre, visée qui affleure dans l’écriture même, la singularité du style : « Philippe Sollers : on ouvre un livre en français & au bout de trois pages on sait que c’est lui » (p. 72).

Écrire appelle une forme de logique nodale. Dans ses Thèses sur l’Internationale situationniste et son temps, Guy Debord donne la définition de ce ternaire dialectique : « Pour savoir écrire il faut avoir lu, et pour savoir lire il faut savoir vivre : voilà ce que le prolétariat devra apprendre d’une seule opération, dans la lutte révolutionnaire ». Seul le vivre donne sa consistance au nœud borroméen du vivre, du lire et de l’écrire.

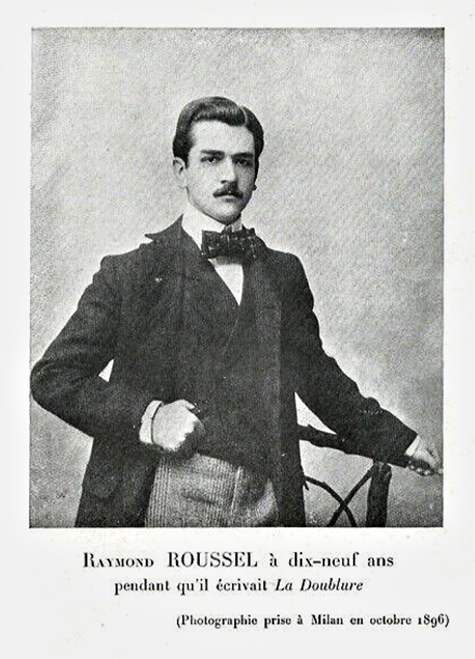

Il faut lire et écrire comme on partage le pain, acte compagnonnique où le singulier et le multiple se conjuguent. C’est ce que Adorno a voulu dire par cette phrase énigmatique : « Tant que le particulier et l’universel divergent, il n’y a pas de liberté ». Et chez Basquin : « au paradis il y a cette extrême proposition d’une identité qui serait faite de multiplicités » (p. 194). On distinguera quatre grands maîtres de Guillaume Basquin, parmi le cortège sans fin de ses compagnons de lecture, tels les quatre cavaliers de l’apocalypse de la fin de la littérature : Philippe Sollers, James Joyce, Raymond Roussel et Louis-Ferdinand Céline.

Voici la définition que Basquin donne du style : « le travail d’une bonne prose comporte trois stades : un stade musical où elle est composée – un stade architectonique où elle est construite – & finalement un stade textile où elle est tissée » (p. 15). Il faut comprendre que, si la composition et la construction sont des travaux d’écriture, le tissage (qui est un synonyme de « montage ») est un travail de lecture, c’est pourquoi le lecteur est, pour Basquin, le véritable opérateur du livre.

Chez Basquin l’écriture n’est pas pensée à partir des sciences du langage, mais d’une translogique du jeu, au sens où l’entend Mehdi Belhaj Kacem (Système du pléonectique): la structure romanesque revendiquée est, selon son expression, celle de la « roue carrée » : « mon livre est carré (the proteiform graph itself is a polyhedron of scripture) / mais le beau temps est rond » (p. 231). L’unique espérance est que revienne le temps des cerises… Rimbaud projetait de réécrire l’Histoire universelle, c’est à ce projet que se consacre le deuxième chapitre, « Mille romans », excentrique assemblage d’un millier de blocs de texte qui sont autant de romans embryonnaires.

Tout le monde connaît le jeu du taquin : quinze petits carreaux sont encastrés dans une tablette où il manque un carreau. C’est cette case vide qui permet le mouvement de la transformation de la structure : « à chaque nouveau fragment/l’ensemble a pivoté d’un cran – il n’y a pas de progression/mais simple mouvement (perpétuel) » (p. 205). En faisant glisser les carreaux, en les déplaçant dans tous les sens, on parvient à les ranger dans l’ordre requis par le jeu. La « case vide » du taquin a été métaphorisée par Deleuze. C’est elle qui permet d’instaurer la diversité des rapports entre les carreaux, leurs combinaisons et configurations presque infinies. Quelle est la case vide dans la structure de « Mille romans » ? Ce livre est un labyrinthe dont le centre est sans cesse fuyant : « le sens dans ce livre est entièrement pulvérisé – le livre n’a pas de centre/c’est-à-dire que son centre est constamment déplacé à mesure que le lecteur avance dans sa lecture – le centre peut être approché/mais jamais atteint » (p. 204). Le lecteur, le sujet lisant n’est pas le centre de la structure, mais son effet latéral, le centre invisible est la « case vide » qui permet le jeu de la permutation de tous les éléments : « le point absent c’est une valeur symbolique zéro circulant dans la structure » (p. 210). Le sujet (l’écrivain-plagiaire ou le lecteur) n’a pas de substance, « point absent », et n’existe que par les relations qu’il établit avec les autres identités citationnelles du texte : « ce livre est l’espace unique où se tient ma collection de citations – le plagiaire jouit de cet incomparable privilège qu’il peut à sa guise être lui-même ou autrui » (p. 181).

Sur les traces d’Arthur Rimbaud, Guillaume Basquin n’a pas écrit un roman intitulé L’Histoire splendide : « Je conspue ce roman que je n’écris pas / mais je ne méprise pas cette poussière qui me constitue / & dont la forme est mon âme » (p. 81). Dans le troisième chapitre de son livre, « Terreur », Basquin montre que la terreur révolutionnaire fut un terrorisme d’État s’échafaudant sur la sidération des masses. Il n’est pas anodin que Sollers ait fait allusion à la lettre retrouvée de Rimbaud dans son roman Désir où, à travers la figure de Louis-Claude de Saint-Martin, il nous dévoile la dialectique d’énigmatiques contre-Lumières révolutionnaires, celles de L’Homme de désir qu’il oppose à l’Homme du contre-désir. Il y a dans l’œuvre rimbaldienne une contre-mémoire des « vaincus » qui vient rétablir la réalité des faits historiques (comme en témoigne un texte comme « L’Orgie parisienne »). Basquin établit un parallèle saisissant entre la période de la terreur de la Révolution française, entre 1793 et 1794, et la terreur sanitaire du covidisme, en 2020, elle-même précédée de la répression sanglante du mouvement des Gilets jaunes.

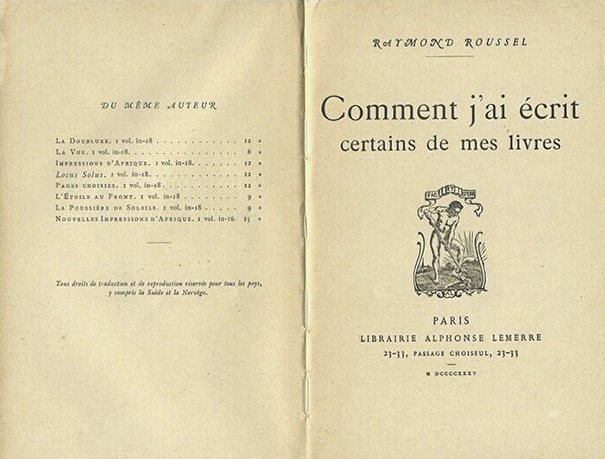

L’axe de ce livre ne désigne pas un lieu, mais un moment, celui de l’écriture mis en tension avec la période concomitante où se déroule le narratif covidiste du biopouvoir médiatico-politique. Ainsi, l’écriture se présentifie comme un contre-dispositif, un moyen de neutraliser la puissance du narratif comme idéologie aliénante : « les Covidistes radicaux : la fureur & le déraisonnement le plus inepte était leur réplique / & cette ivresse était telle qu’à qui n’en a pas été témoin / elle est & sera entièrement incroyable – telle est la principale raison d’existence de ce livre » (p. 259). La quatrième partie du livre, intitulée, « Entracte » est très courte (à peine deux pages) et vaut surtout par son sous-titre « (Pourquoi j’écris de si bons livres) » qui, s’il cite un chapitre de l’Ecce homo de Nietzsche, renvoie aussi au livre de Roussel : Comment j’ai écrit certains de mes livres. Car ce n’est plus ici le « Comment », déjà envisagé par Basquin dans son premier chapitre « Au commencement », mais l’annonce du « Pourquoi » qui sera développée dans le dernier chapitre.

La cinquième partie, « Journal de CONfinement », sera construite selon la technique rousselienne du jeu de mots. La convulsion historique du covidisme transhumaniste est le « Pourquoi » de ce livre. Dans cette partie l’écriture se scénarise, fait intervenir un vocabulaire technique filmique, le texte se présente comme un court-métrage audio-visuel qui se déroule durant les journées de confinement de 2020, enchaînant les séquences et les plans en « fondu enchaîné ». Il faudrait lire cette expression, « fondu enchaîné », récurrente dans ce chapitre, comme un jeu de mots rousselien dénonçant la masse de tous les fondus enchaînés par la terreur covidiste.

Fondu : « le spectateur d’aujourd’hui s’est métamorphosé volontairement en femmelette c’est la Grande-Tête-Molle de notre époque toujours à pleurnicher » (p. 271).

Enchaîné : « le rêve de contrôle fou de 1984 de George Orwell est dépassé tous les corps non seulement appartiennent à l’État mais en plus ils sont pistables & contrôlables 24h/24 le telescreen n’est plus qu’un vieux & doux souvenir une utopie presque maintenant tout se joue dans l’ADN le contrôle biopolitique même selon MM. Michel Foucault et Giorgio Agamben » (p. 274).

C’est dans « Journal de CONfinement » que s’opère l’œuvre au noir de L’Histoire splendide, Basquin y trouve la grâce du silence d’écrire une contre-histoire du narratif médiatique : la littérature en sort transfigurée, ressuscitée, accordée au temps pascal qui surgit en surimpression de la fin du confinement (avril 2020). Nous lisons la transmutation du « point absent » de l’auteur en plagiaire réalisé, c’est-à-dire en authentique écrivain de la littérature de la fin. Nous sommes tous des fondus enchaînés et Guillaume Basquin a défriché le chemin de notre délivrance ! Le livre maintenant peut se terminer : « le livre s’achève l’écran devient noir & le monde dépérit ainsi se termine l’histoire très notoire du premier flash-crash de l’Histoire de l’humanité dû aux communications instantanées même le virus c’est l’média 40 milliards d’infox & d’intox par jour et demain ça sera encore pire » (p. 332).

Toutefois, un « triste épilogue sur la dévastation médiatique en cours » (338) a été ajouté par Basquin. Il faut le lire comme un hors-texte, ainsi que l’indique la réapparition de la ponctuation normale. Son exergue est des plus révélateurs : « Et maintenant il va falloir travailler sans citations ». Ces mots de Lénine veulent proclamer le triomphe final de l’Homme du contre-désir dont le « Makron » d’aujourd’hui est l’ubuesque parangon. Tel est l’ennemi apocalyptique désigné par Guillaume Basquin :

Le 16 avril 2020, le Président de la République française déclare au journal The Financial Times : « La Bête de l’événement est là, et elle arrive ! » : qu’a-t-il voulu signifier par cette formule ? J’atteins alors un dépouillement intérieur qui par une sainte circoncision opère au-dehors un retranchement effectif de toutes les superfluités. J’ai écrit ce plaidoyer non pas pour qu’advienne un monde plus humain ; mais tout simplement pour que continue d’exister un monde – l’Ancien monde. (p. 338)

Aberrant, enthousiaste, libérateur, vital, L’Histoire splendide, résistant à la perte de mémoire numérisée, est la récapitulation de la littérature à travers la conscience retrouvée de l’écriture poétique. Ainsi l’abolition du roman de la fin devient-elle une surrection du roman à venir.

Texte © Alain Santacreu – Illustrations © DR

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.