Il y a deux sortes de temps : il y a le temps qui attend et le temps qui espère. (Jacques Brel)

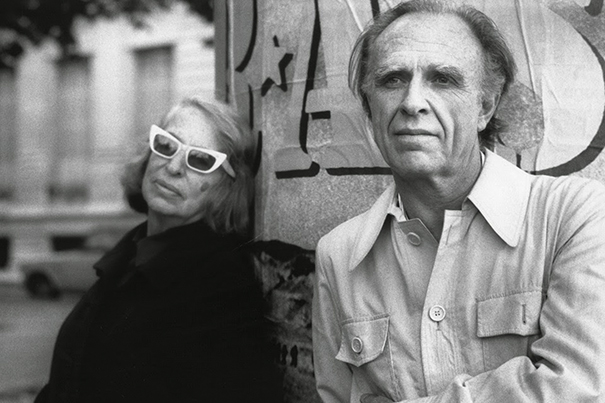

La relation avec son ami Adolfo Bioy Casares : une écriture à deux mains. Jorge Luis Borges et Bioy Casares ont discuté sur la réalisation d’un livre, sur le concept du « miroir (et la copulation) qui multiplie le nombre des hommes » :

Bioy Casares avait dîné avec moi ce soir-là et nous nous étions attardés à polémiquer longuement sur la réalisation d’un roman à la première personne, dont le narrateur omettrait ou défigurerait les faits et tomberait dans diverses contradictions, qui permettraient à peu de lecteurs – à très peu de lecteurs – de deviner une réalité atroce ou banale. Du fond lointain du couloir, le miroir nous guettait. […] Le lendemain Bioy me téléphona de Buenos Aires il me dit qu’il avait sous les yeux l’article sur Uqbar. [1]

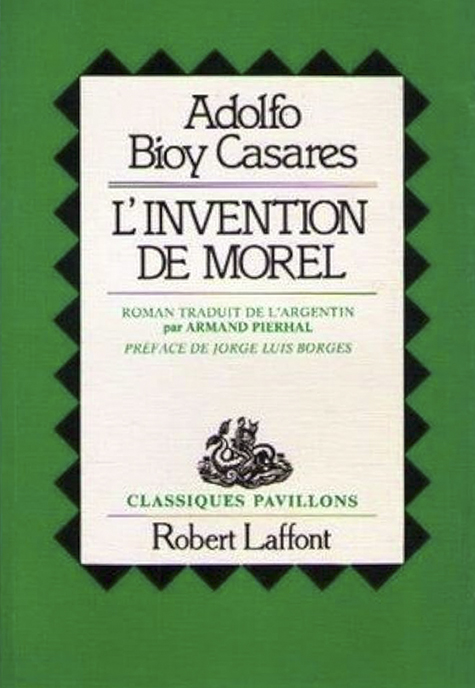

La nouvelle de Borges a une réplique : L’Invention de Morel de Bioy Casares, fiction qui le rendit célèbre – publiée en 1940 dans la revue Sur – sur la proposition de Borges. Les deux hommes se connaissaient bien, travaillaient ensemble, signaient des textes communs. L’Invention de Morel, écrite en même temps que la nouvelle de Borges, raconte aussi un lieu imaginaire, en parallèle à Uqbar : un homme en fuite trouve refuge sur une île déserte. Un lieu étrange, dominé par une villa immense et somptueuse dont les sous-sols recèlent une machinerie aux fonctions incompréhensibles. L’île, pourtant, n’est pas si déserte qu’elle l’a semblé de prime abord. Des estivants, réunis sur place par un certain Morel, s’engagent dans une fête languide dont le rituel paraît se reproduire à l’infini. Il s’éprend de Faustine, et décide de lui déclarer son amour. Des apparitions dans le monde réel : du rêve à la réalité. Les deux fictions imaginent deux univers parallèles desquels émergent des objets ou des personnages récurrents : un article dans une encyclopédie pour la nouvelle de Borges, bibliothécaire, nourri de livres ; une femme pour Bioy Casares, qui vient de se marier avec Silvina Ocampo.

La fiction de Bioy Casares inspirera certainement Alain Robbe-Grillet pour le scénario du film d’Alain Resnais (même s’ils l’ont démentie dans une interview donné aux Cahiers du Cinéma) – L’Année dernière à Marienbad :

Laissez-moi, je vous en supplie, supplie Delphine Seyrig.

Et son amant de répéter :

Toujours des murs, toujours des couloirs, toujours des portes, et de l’autre côté encore d’autres murs. Avant d’arriver jusqu’à vous, avant de vous rejoindre, vous ne savez pas tout ce qu’il a fallu traverser. Et maintenant vous êtes là où je vous ai mené, et vous vous dérobez encore. Mais vous êtes là dans ce jardin, à portée de ma main, à portée de ma voix, à portée de regard, à portée de ma main.

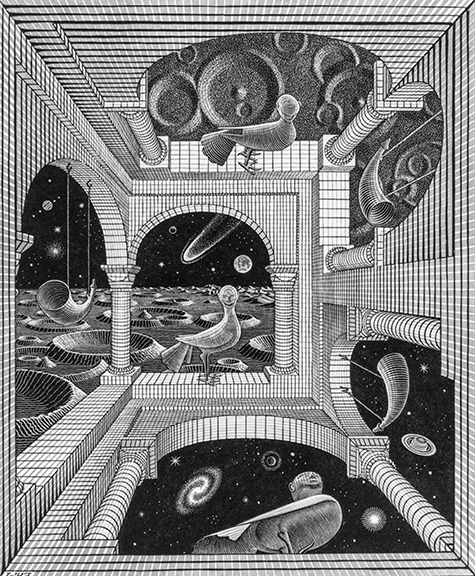

Une parfaite illustration borgésienne du labyrinthe… Cette fiction – peut-être inspirée par L’Île du docteur Moreau (nom qui évoque Morel), de H. G. Wells – et nourrie d’un concept borgésien, sera à l’origine de nombreux films sur le temps, notamment ceux de Christopher Nolan : Memento, la disparition de le mémoire, Inception, le passage du rêve à la réalité dans deux temps différents, et enfin Interstellar, la bibliothèque connecté avec l’infini. D’autres films peuvent être rattachés à cette filiation : Cléo de 5 à 7, d’Agnès Varda ; Hiroshima mon amour, d’Alain Resnais (sur un scénario et des dialogues de Marguerite Duras) ; Céline et Julie vont en bateau, de Jacques Rivette ; Lost Highway et Mulholland Drive, de David Lynch ; Shining et Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick ; Meurtre dans un jardin anglais, de Peter Greenaway.

Borges a une particularité : sa concision. Il n’y a jamais aucune fioriture, ni boursouflure. Ses textes ne contiennent que des mots, des noms et une forme grammaticale, essentiels à son propos. Ce qui rend la lecture ardue pour tout un chacun qui ne possède pas son érudition. Quand Borges cite un nom, il a une signification précise. En contrepartie, il n’emploie jamais de mots compliqués, à l’inverse de ceux qui tentent l’analyse. Ce sont ses références qui sont significatives. Ce sont celles-là qu’il est instructif d’étudier. Elles sont significatives, car plutôt que d’énoncer de longues phrases explicatives, il choisit la citation (un mot, un nom), qui porte l’univers qu’il veut nous décrire. Lire Borges, c’est avoir le courage d’étudier chaque élément du texte, aujourd’hui encore où, replonger dans son oeuvre, c’est y trouver d’autres liens. Son savoir est immense, ainsi que sa mémoire aussi. Et son goût de l’ellipse :

… Au fur et à mesure que nous pénétrons dans la gravure, nous comprenons qu’il n’y aura rien sur terre qui n’y figure. Ce qui a été, ce qui est et ce qui sera, l’histoire du passé et celle du futur, les choses que j’ai eues et celles que j’aurai, tout cela nous attend quelque part dans ce labyrinthe tranquille… […] Dante s’interdit cette erreur : il n’y a pas un mot dans son poème qui ne soit justifié. [2]

Cette rigueur qu’il admire chez le poète de la Comédie, il l’appliquera à lui-même. Borges travaille ses textes jusqu’à l’épure, ce qui leur donne parfois, par leur densité, une sorte d’opacité. Chaque mot, chez lui, a une signification qui renvoie à de multiples références. Sa nouvelle « L’Aleph » (du recueil éponyme), en est un exemple significatif.

Si l’on excepte ses critiques, sa bibliographie, ses préfaces, ses poèmes, et ses notes, Borges offre dans ses fictions des enquêtes qui pourraient être policières, des en-quêtes cherchant à mettre en lumière ce qui se cache derrière une apparente réalité en utilisant des indices laissés épars dans son immense bibliographie personnelle et en les reliant les uns les autres. Il est une sorte de détective « cosmique ». Un « ésotériste surréaliste » ajustant les traces les unes aux autres comme un « cadavre exquis », tel que l’explique Eneida Maria de Souza :

Cette poétique fait appel au discours oral et à la pratique de la mémoire auditive, ainsi qu’à l’expression paradoxale et crépusculaire du savoir, étant donné que l’écrivain était dépourvu aussi bien de la clairvoyance illusoire de la lumière que de l’obscurité provoquée par la cécité totale. Définie par le pacte de complicité établie avec l’autre, la poétique borgésienne pousse à l’extrême la question du double, à travers la pulvérisation de la propriété d’auteur, dont la configuration est la signature de ses multiples partenaires. Ce sont eux les scribes du grand texte de la bibliothèque mondiale, traduit et dicté par l’écrivain aveugle […] L’examen de la bibliothèque borgésienne implique donc une série d’associations d’ordre littéral et métaphorique, en plus de nombreux déploiements concernant la formation intellectuelle de l’écrivain, ses préférences littéraires et ses filiations livresques. L’exploration de l’espace réel et symbolique de la bibliothèque fascine encore davantage: il s’agit d’un lieu labyrinthique, formé par des galeries, des coins et des escaliers se perdant à l’infini, ou des étagères qui accueillent, impassibles, les livres les plus étranges et les plus différents. [3]

« Le Zahir » est une nouvelle qui met en scène une pièce de monnaie passant de mains en mains, et qui représente aussi un des quatre-vingt-dix-neuf noms de Dieu. Le mot arabe ẓāhir, signifie « explicite », « littéral ». D’une façon plus précise, il désigne un concept opératoire permettant de dégager l’évidence du Coran et de la Sunna, ce qui favorisera une meilleure lecture, et permettra une meilleure connaissance de la grammaire, des coutumes tribales et des sciences du langage. La zāhiriyya assure le respect des textes. L’utilisation de ce mot confirme l’intérêt de Borges pour la culture arabe et coranique.

Dans sa nouvelle, le zahir se substitue à tous les évènements passés, présents et futurs du monde, efface au fur et mesure la mémoire de celui qui le détient et finit par l’occuper tout entier. Par opposition à l’aleph, première lettre de l’alphabet hébreu, représentant l’énergie primordiale, le zahir serait l’expression de la réalité objective, dont l’obsessionnelle présence est dévorante. Il ne reproduit pas le monde, mais « le supprime en se substituant à lui » [4]. Les évènements qu’il absorbe sont en perpétuelles métamorphoses, et petit à petit le zahir prend possession de l’esprit de son propriétaire, voire de son âme, qui ne peut plus s’en débarrasser ou le détruire, sauf à disparaître lui-même. Cette obsession projetée sur le plan sexuel a été largement décrite dans plusieurs films de Buñuel. Dans la nouvelle de Borges, cette pièce de monnaie, transmise de main en main, justifie une longue description semblable à celle contenue dans « L’Aleph ». Il s’agit, là encore, d’un temps opposé. Les deux temps de Borges, le « JE/il » et le « je/moi », celui du « passant », du « figurant », ou celui du « possédé », de « l’inspiré ». Dans « L’Écriture du Dieu », le vieux prêtre prisonnier de la pyramide de Qahalom révèle au lecteur la nature extatique de son expérience mentale : « […] son union avec la divinité, avec l’univers » [5], comme le héros dans « L’Aleph » :

Je vis l’univers et vis les desseins intimes de l’univers […] je vis des cheminements infinis, qui formaient une seule béatitude, et comprenant tout, je parvins aussi à comprendre l’écriture du tigre.

Texte © Jean-Christophe Pichon – Illustrations © DR (Une précédente version de cette étude a fait l’objet d’une publication dans Historia Occultae, n° 9, mai 2018).

Fiction Borges est une série sur les mythologies fictionnelles en 8 épisodes.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.

[1] Borges, « Tlön Uqbar Orbis Tertius », op. cit.

[2] Borges, « Prologue » in Neuf essais sur Dante, p. 23 & p. 25.

[3] Eneida Maria de Souza, « La Poétique de la cécité chez Borges », Variaciones Borges, n° 6, 1998, p. 189 & p. 190.

[4] Borges, Le Livre de sable, op. cit.

[5] Borges, « L’Écriture du Dieu » in L’Aleph, op. cit.