GILLES MAGNIONT s’entretient avec nous à l’occasion de la publication de son essai GUERRE CIVILE DES FRANÇAIS SUR LE GENRE (On verra bien, 2020) :

1 – Gilles, tu publies un petit livre intitulé Guerre civile des Français sur le genre (On verra bien, 2020) qui se présente comme une enquête historique sur le genre, dans la double acception du terme, que tu éclaires : grammaticale (« un principe de classement, par quoi on peut répartir les mots d’une langue entre deux ou trois pôles ») et sexuelle (« un principe de domination, un système de distinctions et de dissymétries entre les sexes »). Le premier participant du second, tu relèves que ces dernières années ont vu en France une augmentation significative de publications qui tentent d’établir entre ces deux catégories des corrélats, incitant les institutions à la vigilance et à la lutte contre « la domination masculine ». Une partition politique s’est clairement dessinée, avec d’un côté les tenants conservateurs d’une langue patrimoniale, et de l’autre, les militants progressistes, souvent associés à ce que l’on a appelé « les études de genre »… On sent dès les premières lignes de ton livre que cette partition trop balisée ne te satisfait pas et tel un détective privé, tu emmènes le lecteur dans une enquête très fouillée sur ces liens entre langue et sexe, mettant au jour de nombreux indices, preuves, pièces à conviction, avec un regard dépassionné, qui cherche à aller au-delà des polémiques, du confort binaire, sinon de la paresse idéologique. Pour autant, au-delà de sa neutralité axiologique affichée, ton approche n’est pas exclusivement universitaire – linguistique ou grammaticale -, et ne cherche pas à esquiver les questions politiques, bien au contraire, tu n’hésites pas à prendre position. Langue, discours, sexe(s), tout cela est au cœur de tes préoccupations, en témoigne par exemple le fait que tu as publié il y a quelques années un livre au titre significatif : Avec la langue. Ma première question sera donc assez simple : de quoi est né ce livre?

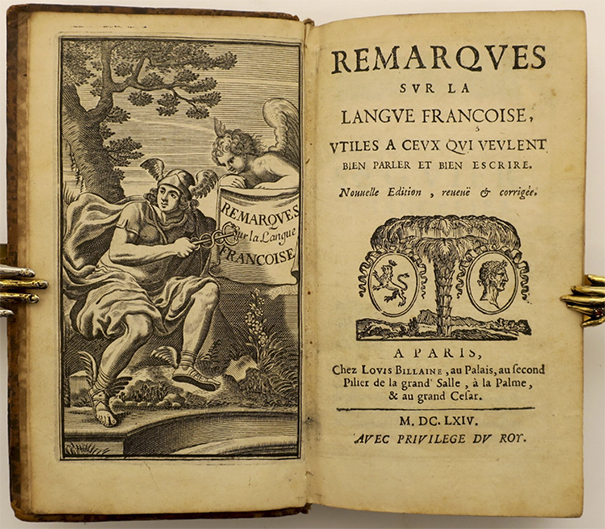

La réflexion sur le genre grammatical s’est diffusée en même temps qu’échauffée ces dernières années : effectivement, elle a désormais lieu sur un territoire sans surprises dont on peut ne pas se satisfaire, et c’est de cette insatisfaction qu’est issu le livre. Comme tu le dis, la parole se distribue entre « conservateurs » et « progressistes », pour le dire simplement entre gauche et droite (sous leurs formes aujourd’hui communes) : Libération vs Figaro, enseignants vs académiciens, féministes vs polémistes etc. Ce débat me semble un piège, où j’essaie de ne pas tomber. D’abord, d’un point de vue général, il n’y a pas moyen de déterminer si le futur, et précisément ici le futur de la langue, sera plus ou moins radieux que son passé, en conséquence de quoi les échanges d’arguments entre gais progressistes et réactionnaires renfrognés tiennent comme d’ordinaire du ballet d’opinions. Par ailleurs, ce type d’affrontement constitue le plus souvent une sorte de leurre puisque, au-delà de leurs dissensions spectaculaires, les factions opposées s’entendent implicitement sur ce qu’il faudrait pourtant démontrer, pour éviter notamment que le débat conforte divers préjugés. C’était par exemple le cas au tournant du millénaire, quand la langue des banlieues faisait l’actualité brûlante des programmes de recherche et des tribunes de journaux (avant de se volatiliser mystérieusement) : certains s’effrayaient d’une syntaxe altérée où le français viendrait à déchoir, d’autres s’extasiaient de l’inventivité lexicale des rappeurs, mais tous se saisissaient sans trop de précaution du syntagme de langue des banlieues – là où simplement parler de style eût évité de présupposer une sécession, une identité distincte. Idem ces temps-ci avec le genre : certains s’inquiètent de la disparition des règles édictées par nos classiques (où notre langue française trouverait son assise éternelle), d’autres veulent qu’on se débarrasse de ces règles (où nos mâles français conforteraient leur domination non moins éternelle), mais nul ne semble plus douter qu’on ait, au XVIIe, formulé ces règles. Or, il suffit de se pencher un peu sur les textes pour s’aviser qu’il n’en est rien, et que l’idée même de règle n’allait alors pas du tout de soi pour ceux-là mêmes qui étaient censés prescrire des modèles d’expression. Je me suis donc tout simplement pris, pour commencer, à lire ou relire de vieux livres, et à essayer de comprendre quelle drôle de pensée du genre avaient nos ancêtres les grammairiens.

2 – L’architectonique de ton livre est très précise et ta méthode est aussi bien archéologique que généalogique : tu remontes en effet en amont en explorant d’abord le corpus incriminé par les partisans réformistes de la langue, leurs cibles ; ce sont au premier chef l’Académie française, le XVII° siècle et ses salons, les Encyclopédistes des Lumières, les lexicographes du XIX° siècle et enfin les linguistes. Jamais, tu ne récuses l’idée que la langue ne puisse être un véhicule de l’idéologique, ou plus simplement un instrument de pouvoir, mais ce que montre ton cadrage épistémo-critique, ou plutôt ce qu’il révèle, c’est que l’idéologie ne se niche in fine pas là où on l’attend : tu en arrives à la conclusion que les hiérarchies prescrites dans la langue par les uns et les autres sont bien davantage sociales que sexuelles. Peux-tu revenir ce point et expliquer en quoi cela met à mal l’argumentaire des réformistes ?

Je ne récuse même aucune idée sur la langue. Comme ses réalisations sont infinies, il s’avère possible d’en dire à peu près tout et son contraire, au gré du corpus qu’on découpe et des intérêts qu’on défend. Je m’en tiens donc à la manière dont on conçoit les mots, à ce qu’on s’en figure. L’histoire de la langue peut dans cette perspective être saisie, pour une large part, comme une histoire des imaginaires linguistiques. Pour répondre alors à ta question sur l’argumentaire de nos réformistes, le problème est qu’ils confondent leurs préoccupations et leur imaginaire avec ceux des sociétés lointaines qu’ils incriminent. Notamment, ils vouent aux gémonies le XVIIe siècle – c’est-à-dire le monde de Vaugelas et de l’Académie naissante -, où ils veulent distinguer le grand tournant du genre : à savoir ce moment dramatique où des hommes de lettres seraient venus asséner divers diktats pour réduire le pôle féminin, dans la langue française, à une peau de chagrin. Mais, outre qu’on ne trouve nulle part trace de ces diktats (aujourd’hui répandus pour la bonne cause sous la forme de citations tronquées, voire altérées), il se trouve que les grammairiens classiques croyaient bien au contraire que leur français avait part intimement liée au féminin : c’est-à-dire au genre féminin des noms communs et des adjectifs accordés, aussi bien qu’au sexe féminin des locutrices. Ce n’est pas qu’ils se souciaient particulièrement de la libération des femmes, la question n’est pas là, c’est que leur « bon usage » est archétypalement féminin dès lors qu’il s’agit de promouvoir un modèle de discours oral indépendant du savoir livresque et de l’école – mais tributaire d’un milieu mondain où conversent les honnêtes gens des deux sexes. Le goût de ceux-là devait prendre le pas sur les préférences du peuple comme sur celles des savants, alors confondus dans une même grossièreté : si le XVIIe marque donc un nouveau contrôle sur la langue, c’est un contrôle essentiellement social. Telles qu’elles sont malheureusement pratiquées, les études de genre ne peuvent apercevoir cet aspect, désireuses qu’elles semblent de s’en tenir à un absolu du rapport entre les sexes, envisagé indépendamment de toute contextualisation politique. La monotonie de cette préoccupation et sa réduction à quelques expressions consacrées n’est d’ailleurs pas sans produire une très grande tristesse de la pensée, et comme il s’agit encore et toujours de traquer les formes de la domination masculine et de leur préférer les signes de l’inclusivité, le roman multiséculaire de la grammaire se voit noyé dans une sempiternelle grisaille. C’est bien dommage, on se prive ainsi de certains bonheurs et de quelques découvertes.

3 – Tu montres que la confusion entre le positif et le normatif relève finalement d’une certaine myopie et même d’une certaine naïveté, dont les conséquences peuvent s’avérer funestes sur la langue elle-même, non pas d’un point de vue conservateur, mais dynamique : position dogmatique qui gomme les aspérités du réel et qui ferme paradoxalement la porte à des usages hypocoristiques de la langue, dévitalisation de la fonction impressive (pour parler comme Jakobson) du langage, travestissements d’autres réalités et enfin, peut-être ce qu’il y a de pire, verrouillage qui compromet le rêve d’une langue « hors pouvoir » (Barthes), une langue où l’oscillation, le désordre, une forme d’anarchie du discours seraient rendue impossible. Est-ce à dire que ces velléités d’émancipation, certes louables, non seulement ratent leur but mais peut-être aussi en arrivent au contraire de ce qu’elles voulaient faire ?

Les gender studies, sous leur versant très volontiers militant, oeuvrent pour une langue meilleure, porteuse d’égalité et de visibilité. Ce faisant, on peut remarquer qu’elles n’évoquent qu’exceptionnellement certains auteurs, comme Roland Barthes, qui pourtant (à travers notamment son cours sur le neutre) avait su développer une pensée fine et informée sur le genre grammatical – à une époque où l’on ne s’en souciait guère, en tout cas par chez nous. Cet oubli peut se comprendre : Barthes, justement, avertissait du pouvoir qu’exercent toutes les langues, qui nous obligent perpétuellement à nous couler dans un ordre, à choisir telle ou telle forme, c’est-à-dire à s’avancer dans la lumière des mots et des identités. Cette lumière est aujourd’hui, dans la pensée commune, envisagée comme libératrice, et des identités on fait grand cas. J’y vois un surcroît de contrainte, et éventuellement, une émancipation qui manque d’assez loin son objet. Mais, on ne peut ici se borner à déplorer des accidents de parcours, des maladresses, etc. : chartes du bon usage genré en tous genres, ateliers d’écriture publics et privé, dispositifs institutionnels et marchands… où donc pourrait-on s’épanouir, s’émanciper, dans quelle maille du filet ? C’est bien d’un contrôle de l’expression qu’il s’agit, aux multiples relais. Relevons par ailleurs, sur le versant universitaire, combien les études de genre sont favorisées de manière très officielle (à travers de très nombreux financements, et la création de diverses formations), alors même qu’elles prétendent se faire dans un cadre subversif. Il est vrai qu’un ou deux élus font périodiquement la critique (sommaire) de ces études, ce qui permet par contrecoup de prêter un caractère quasi insurrectionnel à des descentes de police linguistique.

4 – Tu rappelles dans ta dernière partie à juste titre que les tenants d’une réforme de la langue se sont attaqués au mythe de la neutralité proclamée par les linguistes, neutralité qu’ils voient comme une mystification : l’arbitraire du signe semble de fait une ligne de défense confortable qui permet de ne pas poser les questions qui fâchent. Mais de manière plus prosaïque, ne pourrait-on pas aussi rétorquer aux réformistes que le mot n’est tout simplement pas la chose ? Que le problème ne se situe pas forcément dans le champ du symbolique, mais plutôt dans celui du réel ? Après tout, bon nombre de langues ont un système morphologique intégralement « paritaire » sans pour auteur que ceux qui les parlent n’aient quelque souci d’égalité entre les sexes. Comme l’écrivait Marthe Robert en 1977 : « Faute de pouvoir nettoyer le monde de ses hontes bien réelles, nous évacuons du moins de notre vocabulaire les idiots, déshérités, misérables et miséreux, bonnes à tout faire et bons à rien qui, hier encore, y exhibaient les plaies de l’inférieur, du faible, du taré (jusqu’à présent les malades et les morts ont l’air de résister, il est vrai qu’il n’est pas si facile de s’en débarrasser). En somme, poussés par notre délicatesse, nous travaillons à étouffer le scandale d’être en condamnant les mots qui le disent trop clairement à s’effacer devant des mots décents » (Livre de lectures). Est-ce que finalement cette volonté de changement n’en revient pas encore et toujours à une forme de fétichisme de la langue ?

Le mot n’est certes pas la chose, et c’est une des raisons pour laquelle je cite Pascal en ouverture du livre : « Une ville, une campagne, de loin c’est une ville et une campagne, mais à mesure qu’on s’approche ce sont des maisons, des arbres, des tuiles, des jambes de fourmis, à l’infini. Tout cela s’enveloppe sous le nom de campagne. » Autrement (et moins joliment) dit, nos paroles sont condamnées à courir après l’ordre infini des différences, le réel n’est pas représentable, les mots mentent toujours – et pas seulement à propos des femmes et des hommes. On pourrait aussi, dans le sillage de ce que tu dis sur les systèmes paritaires sans conséquence, relever que dans une langue papoue des Iles Salomon, c’est « le féminin qui l’emporte », sans pourtant que la domination des femmes y soit très avancée. Pour autant, puis-je me contenter de rétorquer que la langue est seconde, quand un contradicteur (voir la réponse à ta question suivante) se préoccupe tout autant du réel, et qu’il n’use pas des mots comme d’une compensation, mais comme d’une des multiples voies d’accès à l’égalité ? Je n’ai pas voulu m’engager trop loin, dans le livre, dans une critique de la préciosité ou de la novlangue, que je ne suis pas sûr de maîtriser dans certains de ses prolongements, et qui de surcroît est parfois menée un peu grassement, sur ce sujet, par de mâles adeptes du franc-parler. Le souci de la décence ne me paraît pas nécessairement à verser au compte d’un estompement commode des réalités malséantes ; en revanche, et ici c’est une autre facette de la dimension symbolique que tu évoques, les discours ont ceci de particulier qu’ils permettent de mettre en valeur leur énonciateur, de façonner son image morale. Par exemple : voilà que dans le conseil d’administration d’une université, la quasi-totalité des enseignants se prononcent vivement pour l’usage, dans les courriers administratifs, de l’écriture inclusive, alors même que leurs consoeurs manifestent un profonde indifférence sur cette question. Faudrait-il considérer qu’elles demeurent confites dans l’aliénation ? On peut plutôt faire l’hypothèse que nombre d’hommes ont ici trouvé un moyen de signaler leur bienveillance. De ce point de vue, l’exhibition des formes égalitaires rejoue la comédie de la civilisation « féminine » dont se targuaient autrefois les salons : quand une axiologie se met en place, il est profitable d’en afficher les codes. Nous disposons d’une très belle expression pour exprimer cela : montrer patte blanche.

5 – La conclusion du livre se termine par l’intervention d’une de tes étudiantes en cours, te reprenant sur une expression que tu utilisais, et par la lettre qu’elle t’a ensuite envoyée, lettre certes maladroite, mais d’une légitime et belle sincérité. Pourquoi revenir sur cette anecdote, que je te laisse le soin d’éclairer ?

Cela tient en quelques mots. Une étudiante, via un mail, s’est un jour proposée de m’« éclairer » sur divers termes dont j’aurais, sur la question du genre, maladroitement usé. J’ai d’abord pris la chose en riant, avec une certaine hauteur, puisqu’elle venait confirmer l’idée que je me faisais des nouveaux usages orthographiques et lexicaux : un catéchisme new look, et ses cohortes de bonnes âmes pour assurer le prêche. Mais un nouvel échange m’a par la suite désarçonné. Non que ma correctrice se fût froissée de mes positions : justement elle les entendait, elle n’avait d’ailleurs pas tant voulu me corriger qu’exprimer une inquiétude, et surnageait surtout son légitime souci d’accorder pensées et expression. C’est cette tout petite histoire qui clôt le livre, et le fait retourner à une situation que je connais bien (et qui est pour moi nettement plus naturelle que l’écriture d’un essai, fût-il petit) : à savoir un cours, moment où il ne s’agit pas seulement de discuter des idées, mais aussi de parler à des individus, qui, d’une manière ou d’une autre, mettent vos idées à l’épreuve. Or, sur le sujet du genre grammatical, cette épreuve fut pour moi aussi réconfortante que troublante, soit que je n’aie jamais trouvé chez ces étudiants la mauvaise foi ou la manie coercitive des bréviaires auxquels ils s’adossent pourtant, soit que leur appétit à réformer la langue m’apparaisse en définitive comme la forme passagère d’un questionnement anxieux. Il m’importe alors de ne pas claquer la porte sur ce questionnement, du haut d’un magistère ou d’une ironie supérieure, en refermant le livre comme un mécanisme trop bien huilé, dont je finirais par m’enivrer, en lançant des flèches de tous côtés. Tout le monde ne mérite pas pareillement ces flèches, et si nombre de jeunes gens empruntent certaines voies dont je me méfie assez, il reste qu’en général leurs chevaux de bataille ne s’inscrivent pas dans des plans de carrière.

Entretien © Gilles Magniont & Xavier Boissel – Illustrations © DR

(Bordeaux, avril 2020)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.