ALAIN SANTACREU s’entretient avec nous suite à la « disparition » de son livre, OPERA PALAS (Éd. Alexipharmaque, 2017) :

PREMIÈRE PARTIE

Rien ne sert de mourir, il faut savoir disparaître.

(Jean Baudrillard)

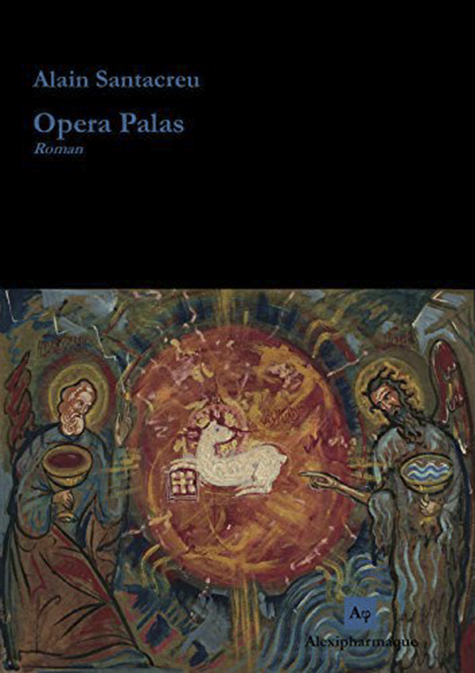

1 – Alain, vous êtes l’auteur d’Opera Palas un livre important à double, sinon à triple titre. D’abord par les sujets hors normes que vous y traitez (dans le sens, à la fois, de leur intrication singulière, et de leur divulgation très dérangeante – nous insistons sur le très). Ensuite, par son genre que l’on pourrait presque qualifier de « transmoderne » : sans être un essai, ni un récit, ce livre n’en est pas plus un roman (malgré la mention de couverture), mais se présente davantage comme une véritable métafiction (dans le sens d’une dimension prospective et/ou spéculative de la réalité propre au fictionnalisme, notamment modal, ce concept ne devant pas être confondu avec ce que l’on nomme communément la prose « fictive » ou « fictionnelle » du roman compris, depuis quelques décennies déjà, comme storytelling, c’est-à-dire dont le processus est celui de « raconter une histoire »). Enfin – mais est-ce si paradoxal ? – par cette aura (au sens benjaminien du terme) dont ce livre est porteur, et qui fait déjà de lui une œuvre qui brûle les doigts, et suffisamment sulfureuse, sinon politiquement incorrecte, pour potentiellement figurer au sein de ce panthéon d’ouvrages que Jacques Bergier considérerait lui-même comme étant « maudits » alors même que, justement, votre livre est devenu totalement introuvable sur toutes ces « places de marché » que sont, d’une part, sa propre maison d’édition, les librairies, les bibliothèques, et d’autre part, les plateformes de vente en ligne. Cependant, depuis sa publication en 2017, il reste de lui quelques traces ici ou là qui nourrissent déjà sa « légende », et évidemment, ces sites attrape-nigauds de téléchargement de fichiers illégaux qui nous le promettent en accès gratuit, quand bien même nous savons que rien n’est jamais gratuit, a fortiori, surtout s’il s’agit d’une telle œuvre. Pouvez-vous donc nous retracer la gestation de ce livre, et ce qui en a motivé le « motif »? Dans quelles conditions a-t-il été écrit, puis publié ? Pourquoi, d’après vous, en est-il là, c’est-à-dire en fait, plus là, tout en étant – aura oblige – un peu là encore quand même ? Consentiriez-vous à dire que vous avez une part de responsabilité dans sa « disparition » ? Est-ce une de ces œuvres non définitive, voire non définie, qui reste à reprendre, non pas indéfiniment, mais encore longuement, avant de pouvoir être rééditée ? Et dans ce cas, que représente donc pour vous ce livre aujourd’hui ? N’est-il pas finalement toujours « à venir » (à la manière dont Blanchot parlait du « Livre à venir ») ? Comptez-vous le « ressusciter » d’une manière ou d’une autre ?

Quelle a été ma motivation pour écrire ce livre ? Sans doute le désir de construire une « machine célibataire » qui nous émanciperait de la pensée dominante. Cette expression a été inventée par Marcel Duchamp pour désigner la partie inférieure de son tableau La Mariée mise à nue par ses célibataires, même, plus simplement appelé Le Grand Verre. Qu’est-ce qu’une « machine célibataire » ? Cette question a surgi en moi à partir d’un passage de La Psychanalyse du feu où Bachelard affirme que « l’alchimie est uniquement une science d’hommes, de célibataires, d’hommes sans femme, d’initiés retranchés de la communion humaine ». C’est ainsi que j’en suis venu à m’intéresser à l’œuvre de Marcel Duchamp et que, peu à peu, le roman s’est imposé à moi comme un impératif. Toute la stratégie romanesque d’Opera Palas tourne autour de la formule célèbre de Duchamp : « Ce sont les regardeurs qui font les tableaux ». C’est un commentaire qu’il a prononcé à propos de ses ready-made. Toute œuvre d’art a deux pôles : le pôle de celui qui fait l’œuvre et le pôle de celui qui la regarde. Dans le ready-made, l’artiste s’efface du pôle créatif puisqu’il ne réalise pas l’objet déjà « tout fait » qu’il donne à voir. Dès lors, la production de l’œuvre ne dépend plus que du second pôle, du regardeur, celui de la réception. Ainsi, le ready-made de Duchamp démontre que le goût esthétique n’est que la projection de l’ego du regardeur sur l’œuvre. Le Spectacle – ce que j’appelle « littérature » – est le pouvoir qui veut que je tienne mon rôle dans le jeu social dont il est l’unique metteur en scène. S’opposer à la volonté du Spectacle, c’est donc mourir à soi-même, renoncer à ce faisceau de rôles qui me constitue, devenir réfractaire à cette image que la société me renvoie. Ainsi, les œuvres de l’art fonctionnent comme un immense kaléidoscope de miroirs que le regardeur manipule afin de customiser l’image qu’il a de lui-même. Plus encore : pour la pensée aliénée toute chose n’est que ready-made, marchandise « prête à l’emploi ». Si vous voulez être intégré dans le Spectacle, vous devez vous conformer à l’exercice obligatoire de la différenciation mimétique – pour le dire à la manière de René Girard – de façon à vous assurer que vous appartenez bien à la classe de loisir – pour le dire à la manière de Thorstein Veblen. Opera Palas se voudrait l’application romanesque de la formule duchampienne. Duchamp est d’ailleurs un protagoniste du roman et son Grand Verre est l’élément déclencheur du récit. La machine célibataire est la seule machine imaginaire – Deleuze et Guattari parleront de « machine désirante » – qui puisse nous extraire de la matrice où la technoscience du capitalisme globalisé nous maintient prisonniers. Je savais que ce livre était impubliable, mais il fallait pourtant qu’il soit publié pour que je puisse en mesurer l’opérativité alchimique. Je me suis donc tourné vers un jeune éditeur indépendant qui avait contribué, quelques années auparavant, à la première série de la revue Contrelittérature (21 numéros parus de 1999 à 2008). Il accepta d’emblée, mais il fallut que je le rassure car il semblait craindre de possibles conséquences juridiques. Je lui certifiai que tous les événements historiques rapportés dans le roman étaient authentiques et vérifiables, et je lui fis même une lettre où je le déchargeai de toutes responsabilités éditoriales sur le contenu du livre, ce qui est absurde, mais qui réussit finalement à le convaincre. Si la publication du roman ne passa pas complètement inaperçue, elle fut très discrète, sans être pour autant une « dis-parution ». Je dus me battre pour que le livre puisse exister. J’en étais tellement imprégné que je ne cessais d’en citer des passages qui me paraissaient répondre aux événements et aux questions de l’actualité en cours, comme si la réalité se confondait avec lui ; et le plus extraordinaire, c’est que cela fonctionnait ! Le roman me paraissait influencer la réalité des choses : il y eut notamment, à partir d’octobre 2017, un extraordinaire revival historique d’un épisode décisif de la révolution espagnole avec la répression, à Barcelone, des indépendantistes catalans, qui se déroula comme un film à l’envers des journées sanglantes de mai 1937. Il est des livres qui ont la capacité de se mettre en état de réverbération profonde avec l’Histoire, comme si elle se trouvait interpellée par eux et visionnairement provoquée. Je n’ai réussi à me libérer de ce roman qu’en refondant, en 2019, la revue Contrelittérature sous une forme nouvelle et en procédant à un véritable “retournement” au plan du projet éditorial. La revue s’attache aujourd’hui à mettre en pratique cette alchimie sociale que Julius Wood appelait « alchimie du verre », c’est-à-dire une pensée critique radicale dans les domaines religieux, artistique, philosophique et politique. Il faut envisager la lecture comme un événement. Or, ce qui arrive – l’événement – perturbe toujours ce qui est déjà là : l’œuvre écrite. La disparition d’Opera Palas est due, selon moi, à l’hétérogénéité inéluctable des diverses lectures qui ont potentialisé l’œuvre et empêché son actualisation. La singularité de l’entretien auquel vous me conviez ouvre la seule perspective de lecture homogénéisante entre le lisant que je suis devenu et l’écrivant que j’ai été. Ce livre ne pouvait être finalement actualisé que par moi-même.

2 – En étant la projection de notre passé et de notre avenir, votre livre en est aussi le témoignage, dans le sens où il est porteur d’une certaine forme de vérité de notre situation, sinon de notre destinée – non pas de certitude donc, mais de vérité – à la manière dont le philosophe Richard Rorty montre que toute vérité ne s’éprouve que dans l’action sachant que n’existe, en dehors de cette action, aucun fondement pour cette action, sinon son vécu comme vous en rendez compte : « « Pour en parler, il faut en avoir été, ne fusse qu’en rêve… » Oui, pour le savoir, il le faut vivre, c’est-à-dire accepter de se perdre, et déposer patiemment les guenilles de l’égo, et descendre, et servir […]. En rêve, je peux le dire : j’en ai été. Je suis le pénitent faisant mémoire de son sacrifice ». Cette action ou cet acte, qui se révèle en une sorte de combat, consiste chez vous, moins à définir une position sur des sujets en défendant celle-ci (ce qui est le propre de la littérature engagée) que de définir des sujets par rapport à une position, en dépassant celles-ci (ce qui serait le propre de cette « seconde naissance » si chère à Raymond Abellio). Votre livre fait ainsi parfaitement la démonstration de cette parole de Maître Eckhart : « Ce ne sont pas nos actes qui nous sanctifient, c’est nous qui sanctifions nos actes ». Voulez-vous bien revenir pour nous sur cet « acte d’écriture » que représente votre livre, sur cette « action de révélation » dont il est l’illustration et l’incarnation ? Comment cette œuvre s’est-elle imposée à vous ? Comment en avez-vous ressenti son impérieuse nécessité, et comment vous êtes-vous confronté à sa masse d’informations qu’elle vous a obligé à mettre en perspective de cette Geschichte qu’est « l’histoire de ce qui nous est envoyé ou destiné depuis l’origine et qui ainsi nous détermine à notre insu », comme le dit si bien la philosophe Marlène Zarader ?

Le narrateur dit : « Ce n’est pas l’auteur qui importe mais l’ordre qui l’inspire ». Cet ordre est une exhortation métaphysique : l’obligation faite au narrateur d’effacer en lui l’auteur – qui est le moi social. L’auteur est le rôle social que la société exige que joue celui qui écrit. « L’acte d’écriture » du livre peut ainsi être caractérisé par un néologisme derridien : autothanatographie. Le roman n’est pas le récit autobiographique de la vie de l’auteur, mais celui de sa mort à lui-même. Cette mort de l’auteur est l’acte qui justifie l’écriture du roman : « Il y a un dessin de Saul Steinberg qui représente un homme en train de s’effacer lui-même avec une gomme, c’est ainsi que j’ai écrit ce livre ». Edgar Morin, dans L’Homme et la Mort, pense qu’il existe une relation entre l’attitude devant la mort et la conscience de soi. Il est évident que le processus d’expansion du moi provoque corrélativement l’effacement de la conscience de la mort. C’est pourquoi la mort est le recours ultime du rebelle – de l’homme qui recommence sans cesse le combat pour l’être, jusqu’à ce que l’être transperce en lui car il est « un être pour la mort », selon la formule d’Heidegger. L’homme vraiment digne de ce nom, le rebelle, se veut autre qu’un moi. D’ailleurs, ce n’est pas tant le rebelle qui est réfractaire à la société que la société qui est réfractaire au rebelle, parce que toute société, afin de perdurer dans le Spectacle, ne peut que s’opposer à la mort de ce faisceau de rôles qu’est le moi. Évidemment, il ne s’agit pas de la mort qui crève nos écrans, mais d’une dimension de l’âme que la mystique nomme la « grande mort » par opposition à la « petite mort » physique. Le mythe de Narcisse dévoile le destin de l’homme qui s’identifie à son propre moi. Tant que Narcisse se contemple dans l’eau – où le ciel aussi se reflète – il demeure « vivant » dans son état bio-psychique, mais à l’instant où il se confond avec sa propre image et qu’il se penche pour l’embrasser, à cet instant – qui est celui de la « seconde mort » – il tombe et se noie. Angelus Silesius, dans un terrible distique du Pèlerin chérubinique (V, 72), fait observer que « Dieu est près de Belzébuth autant que du Séraphin : si ce n’est que Belzébuth lui tourne le dos ». Narcisse, lui aussi, tourne le dos au ciel. Telle est cette posture très commune chez les « Gens de Lettres » : la vanité, l’amour infantile de soi-même, l’hypertrophie du moi, l’inépuisable passion d’être son propre sujet autobiographique, de se raconter, de se donner l’illusion de son importance. La mystique est le refoulé de la littérature parce qu’elle instaure une logique antagoniste du moi : la désappropriation, la mort à soi-même, ce que Paul de Tarse a nommé kénose, et qui est le travail sur soi qu’engendre l’écriture. Il y a une analogie entre le désir de mourir et le désir d’écrire. Le narrateur l’exprime en citant ce passage du Journal de Franz Kafka : « Le désir de mourir est le premier signe d’une connaissance naissante. Cette vie nous semble insupportable, une autre inaccessible. On n’a plus honte de vouloir mourir ; on demande à être transféré, de la cellule que l’on déteste, dans une nouvelle que l’on apprendra à détester. Un reste de croyance agit cependant, celle que, durant le transfert, le Maître par hasard passera dans le couloir, regardera le prisonnier et dira : « Celui-là, vous ne devez pas l’enfermer de nouveau, il vient à moi ». » Le désir de mourir et celui d’écrire s’identifient au désir métaphysique de la délivrance par la connaissance, la mosksha hindoue. Dans l’interstice romanesque auquel le personnage de « la dame » donne lieu, le narrateur d’Opera Palas ne sait plus s’il meurt ou s’il commence à écrire. La « machine célibataire » romanesque d’Opera Palas a franchi Le Grand Verre. On peut parler ici d’une « traversée du miroir », réitérant Lewis Carroll. Le roman a disparu et l’on pourrait en rester là. Cependant on assiste à un retournement de la perspective du « fait littéraire » : au lieu de partir de l’émetteur du message – l’auteur – ou du message lui-même – le texte – cette nouvelle perspective ouvre sur le lecteur. L’œuvre, devenue autonome, semble vous avoir élue pour m’obliger à parachever l’opération alchimique qui se jouait en elle. Par vous, elle se tourne de nouveau vers moi. Pourquoi ? Parce qu’elle est l’actrice de mon destin. Peut-être a-t-elle senti quelques scories de l’auteur en elle et revient-elle pour en être définitivement purifiée ? Elle s’ouvre de nouveau à moi par votre lecture, et je dois répondre impérativement à sa demande. C’est une obligation à laquelle je ne peux me dérober. Elle vient me chercher de l’autre côté du miroir pour la délivrer des restes de cet auteur que je ne suis plus. Elle revient m’ouvrir, en tant que lecteur, une nouvelle possibilité de sortir de la matrice du monde car elle est porteuse du signe de la prééminence de la vie sur le monde. Opera Palas revient chercher son actualisation chez le lecteur que je suis devenu. La singularité de toutes vos questions m’oblige à un retournement dans le ventre du livre, provoquant en moi une opération psychique assez déroutante où je me retrouve placé au point de jonction de l’écrivant et du lisant. Toutes mes réponses à vos questions procèdent de ce point-là.

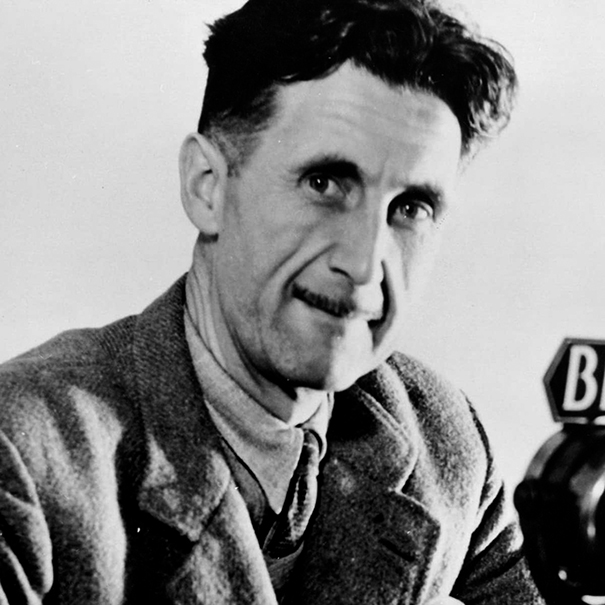

3 – Tout votre livre repose sur le déroulement d’un événement historique devenu le postulat de votre réflexion, et que vous formulez ici en ces mots : « Pendant cette période de la guerre d’Espagne, du 18 juillet 1936 au 1er avril 1939, et pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, les techniques de manipulation des masses ont été expérimentées à l’échelle planétaire. Cette guerre ne fut pas seulement un terrain d’entraînement militaire pour l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste, elle fut un champ expérimental pour l’aliénation mondialisée des esprits, avec l’accord unanime des forces belligérantes et la bénédiction urbi et orbi du pape de Rome. La guerre d’Espagne a ouvert l’ère apocalyptique de la fiction absolue ». George Orwell – et vous vous appuyez sur son propre témoignage – relève lui-même que cette guerre marque l’irruption d’une interprétation controuvée, sinon factice, des événements tel qu’il n’est plus possible de faire de différence entre leurs descriptions mensongères ou objectives, à savoir dans l’acception commune de ces termes, entre le mensonge et la vérité : « En Espagne, pour la première fois, j’ai vu des articles de journaux qui n’avaient aucun rapport avec les faits, ni même l’allure d’un mensonge ordinaire ». Orwell serait, à cet égard, le premier et le seul véritable intellectuel à se confronter, à travers son engagement, à cette manipulation particulière de l’écriture que d’aucuns, d’après vous, n’avaient encore jamais dénoncée. Mais alors, quid du rôle de Zola dans l’Affaire Dreyfus, de la dénonciation de Kafka concernant le « mensonge érigé en ordre mondial », du combat de Karl Kraus (mort en juin 1936 !) contre le formatage de l’information et la corruption de la presse ? Sans même parler d’œuvres romanesques importantes comme Le Talon de fer (1908) de Jack London, Nous autres (1920) de Ievgueni Zamiatine, Le Meilleur des mondes (1932) d’Aldous Huxley, La Guerre des salamandres (1936) de Karel Čapek, et qui précèdent alors de loin le roman d’Orwell, 1984 (1949) ? De ce point de vue, comment expliquez-vous que l’œuvre d’Orwell ait réussi à révéler – plus que celles de ses illustres prédécesseurs donc – cette dimension manipulatoire et spectaculaire du mensonge politico-médiatique de nos sociétés ?

Vous dites : « Orwell serait, à cet égard, le premier et le seul véritable intellectuel à se confronter, à travers son engagement, à cette manipulation particulière de l’écriture que d’aucuns, d’après vous, n’avaient encore jamais dénoncée ». Je ne pense pas avoir jamais écrit ça. Il est évident qu’Orwell n’a pas été le seul intellectuel à dénoncer la falsification du discours historique. Effectivement, l’embryon du roman est une phrase de George Orwell : « Je me rappelle avoir dit un jour à Arthur Koestler : L’histoire s’est arrêtée en 1936 ». Orwell écrit ces mots en 1942, dans un texte intitulé Looking Back on the Spanish War (Réflexions sur la guerre d’Espagne). Dans Opera Palas, je fais reprendre à Orwell les mêmes paroles qu’il adresse à un destinataire fictionnel : Julius Wood. Tous les trois – Orwell, Koestler et Wood – sont des journalistes et n’ignorent pas qu’un événement n’est jamais relaté avec une totale objectivité dans les journaux. Cependant Orwell révèle un phénomène radicalement nouveau : la guerre d’Espagne marque l’irruption dans le monde médiatique d’un mensonge plus grand que le mensonge, un mensonge qui se substitue totalement à la vérité objective. L’Histoire est une recherche (au sens étymologique grec d’istoria) dont la finalité est de nommer ce qui a changé, ce qui est aboli, ce qui fut autre. À travers l’Histoire resurgit le dynamisme antagonique du même et de l’autre. Mais qu’advient-il lorsque c’est la vérité qui est abolie ? Quand la mémoire de cet autre est garrottée, comme l’a été la révolution sociale espagnole ? Alors la distinction entre l’Histoire et la fiction s’efface, l’Histoire s’arrête et devient littérature. Si tout discours rapportant un fait réel est déjà une fiction modale, cela ne signifie pas que la vérité objective n’existe pas car il y a une modalité de la vérité, indépendante de toute subjectivité, et qu’on ne peut que constater : Cela est. George Orwell s’est inspiré pour écrire 1984 de la vision programmatique sociale-démocrate de la Fabian Society. Orwell connaissait parfaitement les écrits fabiens, ayant adhéré à l’Independent Labour Party (ILP), d’émanation fabienne et mouvement le plus radical du Labour Party (Parti travailliste). S’il n’invente pas le récit dystopique de la société postmoderne, il est par contre un des rares, sinon le seul, parmi tous les auteurs que vous citez, à avoir daté exactement le commencement de l’époque dystopique qu’il anticipe : 1936. Orwell révèle un phénomène radicalement nouveau, celui du viol systématique de la vérité comme stratégie de fabrication de l’opinion. Si la guerre civile espagnole, à laquelle il a consacré son récit Hommage à la Catalogne (1938), est la principale source d’inspiration des romans les plus connus d’Orwell : La Ferme des animaux (1945) et 1984 (1949), il faut leur adjoindre un petit essai, très peu connu et tout juste traduit en français, qui constitue avec eux une sorte de triptyque politique orwellien : Le Lion et la licorne, publié en 1941, où Orwell prône un patriotisme révolutionnaire affirmant qu’il faut gagner la guerre contre Hitler pour faire la révolution sociale et réciproquement : il faut faire la révolution pour gagner la guerre. C’était la même logique qu’avaient adoptée les révolutionnaires espagnols, anarchistes et poumistes, dans leur combat contre le fascisme. Orwell prend pleinement conscience de ce qu’il nommera dans 1984 le « collectivisme oligarchique », à partir de la conférence de Téhéran (décembre 1943), qui sera suivie de celles de Yalta (février 1945) et de Potsdam (août 1945). Le « collectivisme oligarchique » est un système ni capitaliste ni socialiste, caractérisé à la fois par la collectivisation de l’économie et par la mainmise d’une nouvelle classe bureaucratique d’État. On le sait, le monde imaginé par Orwell dans 1984 est divisé en trois super-États (Océania, Eurasia et Estasia), à l’image des trois superpuissances historiques représentées, lors de ces conférences par Roosevelt, Churchill et Staline. L’objectif de cette nouvelle Sainte-Alliance, qui ouvre l’ère postmoderne, est de se répartir les tâches contre les mouvements révolutionnaires qui pourraient survenir dans le monde qu’ils se sont partagés. Devant cette détermination commune du « collectivisme oligarchique » des grandes puissances mondiales pour s’opposer à la menace de toute révolution sociale, Orwell comprend que la révolution sociale qu’il espérait dans Le Lion et la licorne a été définitivement trahie. Le régime du « spectaculaire intégré », pour parler comme Debord, en vigueur dans les trois super-États, est décrit dans 1984 par l’intermédiaire du livre d’Emmanuel Golstein, le dissident subversif, intitulé Théorie et pratique du collectivisme oligarchique. Au sommet de la pyramide se trouve Big Brother dont dépend tout succès, toute connaissance, tout bonheur, toute vertu. Mais, comme il n’est ni tout-puissant ni infaillible, il lui faut continuellement modifier le passé pour assurer son pouvoir. L’histoire doit être continuellement réécrite, dans une succession de négations de la mémoire : « Qui contrôle le passé, contrôle l’avenir ! », clame un slogan de la propagande gouvernementale. La falsification quotidienne de l’histoire est aussi nécessaire à la stabilité du régime que la répression et le contrôle policier. L’histoire s’est arrêtée. Le mensonge a été érigé en vérité.

4 – Malgré les éléments probants, les sources très précises et l’argumentation développée que vous présentez dans votre ouvrage, pouvez-vous nous expliquer comment la guerre d’Espagne vous apparaît comme l’unique déclencheur des totalitarismes connus au cours du 20e siècle ? Comment pouvons-nous appréhender les ressorts par lesquels cette guerre aurait ouvert ce que vous nommez « l’ère apocalyptique de la fiction absolue » ? En quoi la fiction, comme forme de création imaginaire, mais également critique ou révélatrice, peut-elle être comparée, sinon associée, au mensonge politico-médiatique comme forme stratégique de pouvoir ? Pour prendre un exemple actuel, pensez-vous que ce fameux Great Reset lancé à la faveur de cette pandémie pour faire advenir ce Nouvel Ordre mondial dont on nous rabâche les oreilles depuis des décennies, et qui remplacerait donc nos structures étatiques, découle davantage d’un récit propre à la fiction que propre au pouvoir politico-médiatique ? Diriez-vous de même que les ressorts de ce récit que l’on entend actuellement sont identiques à ceux employés durant la guerre d’Espagne, Emmanuel Macron ayant utilisé de manière assez étrange et décalée dans son allocution pour annoncer le premier confinement, le terme même de « guerre » pour qualifier la pandémie ? Pensez-vous ainsi que la guerre d’Espagne, notamment du fait qu’elle ait mis un terme à un indéniable processus démocratique qui avait alors cours dans ce pays et nulle part ailleurs, doit être considérée comme l’origine de toutes les crises que nous connaissons au niveau planétaire ? En bref, comment la guerre d’Espagne, par l’échec de cette révolution anarcho-syndicale qui étaient alors à l’œuvre dans ce pays, a-t-elle mis un terme à toute société véritablement « ouverte » – pour reprendre un qualificatif poppérien – dans le monde ? Par-là même, à quel point estimez-vous qu’il y a manipulation et mensonge dans la manière dont est présenté – depuis la guerre d’Espagne – le récit officiel de tout événement ?

En 1936, contrairement à l’information unanimement répercutée par toute la presse internationale, les ouvriers et paysans espagnols ne se soulevèrent pas contre le fascisme au nom de la « démocratie » ni pour sauver la République bourgeoise ; leur résistance héroïque visait à instaurer une véritable révolution sociale. Les paysans saisirent la terre, les ouvriers s’emparèrent des usines et des moyens de transports ; et, si beaucoup d’églises furent saccagées, ce fut parce que le peuple savait, dans son âme et son corps, que l’Église espagnole était le socle séculaire du pouvoir et de l’oppression. Obéissant à un mouvement spontané, très vite soutenu par les syndicats de la CNT et de l’UGT, les ouvriers des villes et des campagnes opérèrent une transformation radicale des conditions sociales et économiques. En quelques mois, ils réalisèrent les théories de l’anarchisme socialiste. C’est cette réalité que la presse antifasciste internationale reçut pour mission de camoufler. À Paris, à Londres, comme à Washington ou à Moscou, sans parler de Rome et de Berlin, la communication de guerre passa désormais par le storytelling, la « mise en récit » d’une histoire qui présentait les événements à la manière que l’on voulait imposer à l’opinion. Ce que le bolchévisme avait fait subir au peuple russe, il le réitérera en toute impunité en Espagne. C’est pourquoi Opera Palas met en parallèle les deux événements métahistoriques du 20e siècle où l’esprit fédérateur et la capacité communalisante des peuples ont été annihilés : Crontadt, en 1921 et Barcelone, lors des journées sanglantes de mai 1937. Si l’on concède que la guerre civile de 1936 fut un champ d’expérimentation pour la technologie et la stratégie militaires, on occulte qu’elle fut aussi une guerre totale de l’information menée conjointement par les démocraties libérales, le soviétisme stalinien et le fascisme hitléro-mussolinien. Avec la guerre d’Espagne, l’information devient un espace de combat, un véritable théâtre d’opération. En 1936, se produit le renversement de la fameuse formule de Clausewitz : « La guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens » ; la politique devient ces « autres moyens » et se transforme en une guerre perpétuelle de désinformation et de manipulation des peuples qu’elle tente de maintenir dans une fiction permanente. Cette conception de la « guerre » est bien celle d’Emmanuel Macron quand il utilise ce mot pour justifier la remodélisation de nos sociétés postmodernes par le biais de la pandémie covidique. Le grand récit communicationnel politico-médiatique vise à instaurer un fascisme sanitaire et numérique mondialisé, en adoptant une rhétorique du mensonge, de la coercition et de la peur terrorisante. Le lien entre la fiction littéraire et le mensonge politico-médiatique doit être appréhendé à partir de la relation intrinsèque entre la littérature et l’usure. C’est Ezra Pound qui m’a fait prendre conscience de la similarité du processus d’homogénéisation de la littérature avec celui de l’usure. Pound a étudié le phénomène de l’usure dans Travail et usure et aussi dans le Canto XLV, mais il n’a jamais relevé la synchronicité de l’usure avec la littérature moderne. C’est en 1787, dans ses Éléments de littérature, que Jean-François de Marmontel utilisa pour la première fois le terme de « littérature » au sens moderne; et, peu après, l’interdiction du prêt à intérêt fut abrogée, en France, par la loi du 12 octobre 1789. La concomitance de l’émergence de la littérature et de l’usure bancaire est un phénomène qu’il nous faut prendre en compte : l’activité symbolique de la littérature entre en synchronie parfaite avec le triomphe de la révolution bourgeoise. Le thème de l’usure est très présent dans Opera Palas. Le processus usurocratique réalise l’idéal concentrationnaire, n’ayant besoin ni de déplacer des hommes, ni de rassembler des machines puisque quelques traits de plume suffisent. L’usurocratie est ainsi l’expression du mensonge littéraire réalisé. L’usure littéraire consiste à vider les mots de leur sens pour leur prêter un sens abstrait. Usura entraîne le progrès de l’abstraction, c’est-à-dire de la séparation – en latin abstrahere signifie retirer, séparer. Usura a ouvert le monde de la réalité virtuelle et du totalitarisme cybernétique. Pour rétablir la vérité historique sur la guerre d’Espagne, je conseillerai la lecture d’un ouvrage toujours non traduit en français, comme on peut s’en douter : Spain Betrayed de Ronald Radosh, Mary R. Habeck et Grigory Sevostianov, qui procède au dépouillement systématique des dernières archives consacrées à la guerre d’Espagne, ouvertes à Moscou (Komintern, Politburo, NKVD – police politique et GRU – service d’espionnage de l’armée). Si l’on prend la guerre d’Espagne comme point focal, on comprend qu’il n’y a jamais eu combat, mais connivence entre les trois théories politiques de la modernité : le libéralisme, le soviétisme et le fascisme. Barcelone préparait le monde selon Yalta, ce « collectivisme oligarchique » qui prend aujourd’hui la forme du totalitarisme biopolitique. Le narrateur d’Opera Palas déclare dans un passage : « 1984 n’est pas un roman d’anticipation mais un récit de rétrospection, un instrument herméneutique qui renverse la perspective romanesque de l’histoire et nous permet de mesurer le temps de la fiction historique qui, depuis la guerre d’Espagne jusqu’à nos jours, se déroule devant nos yeux ».

5 – Ce que vous appelez la « terreur de la fiction » n’est-elle pas finalement rien d’autre que la mise en forme pure et simple du réel par les méthodes de propagande théorisées par Walter Lippman et Edward L. Bernays que vous évoquez dans votre livre, et dont les moyens techno-industriels émergeant alors en ce début de 20e siècle, permettaient l’application à grande échelle ? Ainsi, cette manipulation spectaculaire des récits – que l’on nomme de nos jours storytelling – n’avait-elle déjà pas lieu de tout temps même si elle se nommait différemment et s’appliquait autrement et sur un plan plus régional ? Puisque dans votre livre, vous remontez à la condamnation à mort de Jésus, à l’altération de sa parole, sinon au détournement même de celle-ci par l’Église de Rome permettant à cette dernière d’usurper l’influence et la véritable portée du message christique, pourquoi ne pas faire remonter cette manipulation dès la condamnation à mort de Socrate prononcée – ne l’oublions pas – sous un régime démocratique ? Qu’est-ce qui a changé dans la dimension manipulatoire et spectaculaire du mensonge depuis deux mille ans ? En quoi, la fiction serait-elle devenue ainsi cette « terreur » qui, tout à coup, nous aurait séparés de l’Histoire et mis fin à la littérature à la manière dont l’un de votre personnages déclare : « Si la guerre d’Espagne est la fin de l’Histoire, elle est le début du roman de la fin »?

L’apparition fugace dans le roman de personnages comme Walter Lippmann et Edward L. Bernays n’est pas anodine, comme vous pouvez vous en douter. Les théories de Lippmann ont produit le saut qualitatif du journalisme à la propagande politique. Il affirme que l’opinion publique doit être façonnée par une classe de « spécialistes » car le peuple, qu’il nomme le « troupeau dérouté », est incapable de saisir la notion de bien commun. Étrangement, cette conception de Lippmann rappelle celle de Lénine et de son avant-garde d’intellectuels qui prétendaient conduire la masse stupide vers un avenir qu’elle ne pouvait concevoir par elle-même. Ce sont ces prémisses idéologiques qui nous permettent de saisir l’action conjuguée de la démocratie libérale et du communisme soviétique contre le peuple révolutionnaire espagnol. À partir de Public opinion (1922) de Lippmann, la communication devient le moyen de la guerre dont la fin est de façonner l’opinion publique. Nous assistons à un changement de paradigme de la guerre, au sens classique, qui bascule définitivement dans un univers virtuel, comme l’analysera Jean Baudrillard près de soixante-dix ans plus tard dans La Guerre du Golfe n’a pas eu lieu (1991). Avec Lippmann et Bernays, l’opposition traditionnelle entre journalisme et relations publiques est complètement court-circuitée. Il n’est pas insignifiant que ce soit un journaliste, Julius Wood, qui propose au narrateur une perspective romanesque qui échappe à la doxa journalistique. Le point de fuite d’Opera Palas n’est pas Auschwitz, mais Barcelone. La postmodernité s’y découvre à partir d’une focale autre que celle du perspectivisme historique désignant la Shoah comme la marque d’une rupture civilisationnelle. Selon l’herméneutique de l’histoire qui apparaît dans le roman, le lieu du questionnement importe autant que le questionnement lui-même. Sur ce point, un passage du roman est très éloquent :

Lévyne soutenait que la politique discriminatoire du sionisme était l’expression de la vision talmudique du monde : toute weltanschauung n’est rien d’autre qu’une sorte de fidélité aveugle à une opinion. Même si l’extermination des juifs par les nazis était une certitude, il pensait qu’il ne fallait pas s’interdire la plus scandaleuse des questions, comme George Orwell l’avait fait, dès 1945, dans ses Notes sur le nationalisme : « Ce qu’on dit des fours à gaz allemands en Pologne est-il vrai ? » Et Lévyne disait : « Il faut entendre ces paroles d’Orwell depuis le lieu d’où il s’interroge ; car, pour Orwell, le lieu de la question n’est pas Auschwitz mais Barcelone.

Ce changement de perspective est scandaleux parce que l’histoire est une croyance fomentée par la propagande au service du pouvoir. L’histoire est toujours le récit raconté par les vainqueurs. Il semble que la victoire doive appartenir toujours et nécessairement à ceux qui possèdent tous les instruments de désinformation et les moyens de manipuler l’opinion. C’est pourquoi je ne pose pas la question « Quels sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ? », mais « Quels sont les vaincus ? ». Et ma réponse est scandaleuse parce que je montre que le véritable vaincu de cette guerre, ce n’est pas l’Allemagne nazie, mais le peuple révolutionnaire espagnol. La mémoire d’Auschwitz a d’abord été refoulée, avant que ne se produise, au début des années 1970, la déflagration du retour du refoulé, puis à compter des années 1980, une phase « d’hypermnésie » qui n’a fait que s’accentuer avec le temps. La mémoire de Barcelone, quant à elle, a été immédiatement camouflée, si bien que certains historiens peuvent encore aujourd’hui continuer à cacher les massacres des anarchistes espagnols par les bolchéviques sans qu’ils soient qualifiés de négationnistes. Le refoulement est de l’ordre de l’inconscient, le camouflage est un acte réalisé en pleine conscience. Si la vérité refoulée peut remonter à la conscience, la vérité camouflée ne peut que perdurer de camouflage en camouflage. Prendre au mot Orwell quand il déclare que « l’Histoire s’est arrêtée en 1936 » nous met dans une situation inconcevable, puisque cela signifierait que, tout ce qui suit, serait à rejeter dans le champ de la non-histoire. Il s’agit donc pour le roman de retisser un lien entre Auschwitz et Barcelone. Le début du chap. 23 explicite cet enjeu fondamental :

L’apocalypse ibérique de la guerre d’Espagne ouvre le temps de la non-histoire, de cet espace du non-temps que Guy Debord a nommé le Spectacle. Nous sommes dans l’instant spatial de l’effondrement de l’âme juive. L’enjeu formidable de cette guerre a touché l’humanité entière, irréversiblement et jusqu’en ses racines. Le roman de la fin doit retisser la trame entre Auschwitz et Barcelone. Julius Wood disait : « Si la guerre d’Espagne est la fin de l’histoire, elle est le début du roman de la fin.

Concernant votre question sur la dimension manipulatoire et spectaculaire du mensonge depuis deux mille ans, je pense que l’importance que Lippmann accordait au cinéma, sa volonté de l’utiliser comme outil de propagande, est un élément de réponse. Dans L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisé, Walter Benjamin affirme que l’apparition du cinéma a transformé la perception de la réalité. La guerre d’Espagne fut aussi une guerre cinématographique, ainsi que le suggère le roman : « Les premiers Soviétiques qui arrivèrent en Espagne étaient des journalistes et des cinéastes, ce qui montre l’importance primordiale que le stalinisme accordait à la propagande ».

6 – Pour sortir de cette « terreur de la fiction », arguez-vous, il n’y a donc qu’une « seule perspective romanesque possible : extraire le roman de sa propre mythologie terroriste pour le replacer dans l’Histoire ». Or, si Opera Palas a la dimension et la puissance de cette littérature française dont André Malraux, Joseph Kessel, Romain Gary, mais surtout Raymond Abellio, ont été les plus grands représentants au 20e siècle, ne pensez-vous pas que votre geste d’écriture n’a pas plutôt été – a contrario de ce que vous affirmez – la volonté d’extraire précisément le roman de la terreur de l’Histoire, c’est-à-dire de sa mythologie socioculturelle, pour le replacer au cœur même d’une perspective fictionnaliste qui est d’abord et uniquement celle de toute véritable littérature, ce qui permet à votre livre de s’inscrire dans la continuité des œuvres de ces écrivains précités du fait qu’il réussit à dépasser cette vision événementielle de l’Histoire pour en faire « art », ce qui, de nos jours, est devenu une véritable gageure ?

Tout terrorisme est intrinsèquement fictif et manipulateur car il n’y a de terrorisme que d’État. Le fascisme est une forme de terrorisme d’État et l’antifascisme conspire à cette dialectique de la terreur imposée au peuple. Il suffit de citer ce passage des Écrits corsaires de Pasolini : « Ce que l’on appelle antifascisme, est soit naïf et stupide, soit sert de couverture et n’est que mauvaise foi. On peut dire, sans hésitation, que le vrai fascisme, c’est le pouvoir ». Tout est dit ! Ce que l’on a pu appeler le roman engagé est étroitement lié au contexte immédiat de l’après-guerre et participe au régime postmoderne de l’historicité fictive. Cette littérature de la praxis prétendait avoir une fonction conscientisante sur le lecteur, se voulant action dans l’Histoire et sur l’Histoire. On mesure la vanité d’une telle pratique, si l’on prend pleinement en considération la phrase germinative d’Opera Palas : « L’histoire s’est arrêtée en 1936 ». Dans Opera Palas, le discours historique – sur les événements de la guerre civile espagnole ou sur l’épisode de la révolte des marins de Cronstadt, en 1921 – est pris en charge par une voix narratrice, distincte du narrateur-personnage, qui maintient l’auteur à distance du texte. Or, comme Sartre l’exprimait dans Qu’est-ce que la littérature ?, c’est l’auteur qui doit s’engager en tant que personne afin de susciter le même engagement chez le destinataire de l’œuvre. Mais comment le lecteur resterait-il libre, si sa réaction est intentionnellement induite par l’auteur ? Comment leur engagement partagé serait-il libre, si chacun s’engage à partir de son moi social ? Il ne s’agit pas dans Opera Palas de provoquer l’engagement du lecteur, mais d’éveiller en lui une logique de l’abduction à partir des faits réels exposés. Par exemple, en plaçant, selon la technique du collage, un discours de Manuel Valls sur « l’accueil des réfugiés en France et en Europe » en contiguïté avec un témoignage sur les camps d’internement des réfugiés espagnols en France. Cela suffit, et se passe de commentaires. Le lecteur pourra en tirer lui-même les conséquences. Opera Palas adopte une perspective narrativiste de l’Histoire qui efface la distinction entre l’historiographie et la narration fictionnelle. En cela, pour reprendre vos propres mots, le roman se trouve replacé au cœur même d’une perspective fictionnaliste littéraire. C’est sans doute Paul Ricœur qui a poussé le plus loin la réflexion sur les rapports entre récit fictionnel et récit historique – notamment dans Temps et récit – en défendant la thèse d’un « entrecroisement » entre Histoire et fiction. Par ce terme, il entend « la structure fondamentale, tant ontologique qu’épistémologique, en vertu de laquelle l’histoire et la fiction ne concrétisent chacune leur intentionnalité respective qu’en empruntant à l’intentionnalité de l’autre ». Il me semble qu’Opera Palas se conforme à cette structure. La transposition du texte historiographique dans le récit fictionnel peut se produire parce que ce dernier inclut lui-même la visée référentielle du récit historique avec son exigence de vérification des faits. Le roman est construit selon trois grandes parties. La première, la plus longue puisqu’elle correspond à la moitié du roman (les 16 premiers chapitres), est constituée d’un récit linéaire rapporté à la première personne, sous la forme d’une narration ultérieure au moment de l’écriture. Puis, dans une deuxième partie (jusqu’au chapitre 21 inclus), intervient une énonciation historique, avec l’effacement du « je » narrateur et son remplacement par une voix narratrice faisant le récit au passé de l’action métapolitique de Julius Wood et décrivant différentes périodes historiques, en particulier les événements tragiques de la guerre d’Espagne, en 1936. Enfin, une troisième partie voit le retour de la prééminence du « je » narrateur, et se révèle être celle du moment de l’écriture, de l’énonciation romanesque proprement dite. La notion de transposition est d’abord musicale : elle consiste à déplacer une ligne mélodique en l’adaptant à la tessiture d’une nouvelle voix. Dans Opera Palas, la voix du personnage-narrateur de la fiction romanesque s’adapte à la tessiture du récit historique et à la voix narrative qui le produit à la troisième personne. Le « troupeau dérouté » ne peut que rester spectateur, sans aucune prise sur l’Histoire. Cependant, dire que l’Histoire s’est arrêtée ne signifie pas qu’elle ait disparu. L’Histoire a été éclipsée, enfouie sous la trame de la fiction, du storytelling, mais elle perdure souterrainement, et la finalité ultime de l’écriture romanesque est de la réactiver. C’est ainsi qu’il faut entendre l’expression « roman de la fin » que le narrateur utilise pour caractériser Opera Palas. Il s’agit de prendre à rebrousse-poil le fictionnel pour faire émerger la part occultée du factuel. Le terrorisme de la fiction est celui du spectacle intégré, pour reprendre le concept de Guy Debord. Un étrange point aveugle dérobe au sujet lisant les mythes dont il est lui-même imprégné. La réduction phénoménologique husserlienne est l’effacement de ce point aveugle où se loge le moi social. Opera Palas est un ars moriendi de désintégration sociale.

7 – Ainsi, plus que l’Histoire qui connaissait déjà cette manipulation des faits décrite par Orwell, n’est-ce pas la littérature elle-même qui s’est arrêtée en 1936 ? Et, pour pousser jusqu’au bout la question concernant le schisme entre « roman » et « fiction », celui-ci ne découle-t-il pas précisément d’une dissociation entre production « commerciale » et « janséniste » qu’Olivier Bessard-Banquy fait remonter aux années 1970-1980 et au succès de L’Amant de Marguerite Duras (Cf. L’Industrie des lettres, p. 474.), c’est-à-dire finalement, à la fusion entre ces deux types de production, permettant ainsi le brouillage des lignes entre une écriture dite de « divertissement » et une écriture dite de « création », la première finissant, à l’ère du capitalisme tardif, d’engloutir la seconde pour faire du roman et de la fiction, le support narratif général de toutes productions multimédia, mais également d’une réécriture de l’Histoire elle-même, cette dernière servant ainsi, plus que jamais, de marqueur absolu et indélébile dans le combat et la défense de cette mythologie socioculturelle (la polémique sur le bicentenaire de la mort de Napoléon en étant l’une des illustrations les plus caricaturales) ? Outre la guerre d’Espagne, c’est l’origine du judaïsme, ainsi que son évolution historique qui sont étudiées à travers votre livre, reliant les causes et conséquences de cette guerre aux causes et conséquences mêmes de la Shoah dont, à nouveau, vous réalisez la preuve des manipulations et des mensonges historiques menant à la situation actuelle des juifs et du sionisme, réfutant que Israël soit la « terre promise ». Vous allez jusqu’à écrire que « nous ne devons pas distinguer entre l’honneur et le bien, entre faire ce qui est honorable et ce qui est absolument juste : la vraie justice agit sans faire de mal à une chose vivante. Voilà pourquoi Jérusalem est aujourd’hui une chose morte ». Il serait impossible ici de passer en revue vos arguments éclairants ou d’illustrer aussi longuement que nous le voudrions votre développement sur le sujet dont vous avez une maîtrise et une connaissance approfondies, mais une chose est certaine à vos yeux : seule l’Espagne est la terre promise des juifs. Est-il possible d’exposer au moins les raisons de votre attachement instinctif, profond, sincère et passionné au judaïsme ? Ainsi, l’un de vos personnages pousse le narrateur à se consacrer à l’apprentissage de l’hébreu, cette langue sacrée du secret : « La cabale souligne la rareté, en nos temps de confusion, des Mequballim, c’est-à-dire de ceux qui reçoivent, conservent et transmettent le véritable or spirituel ». Mais ne pensez-vous pas que votre position originale, et votre vision clairvoyante bien que peu commune, car peu relayée ni vraiment explicitée dans le récit officiel de l’Histoire (nous pensons par exemple à cet accord de transfert pour le moins « problématique » dit Accord Haavara, conclu entre les autorités nazies, la Fédération sioniste d’Allemagne, la Banque Leumi et les autorités britanniques) pourrait faire penser à ceux qui, ne connaissant rien du sujet, mais se raccordant à la doxa, vous considéreraient comme « complotiste », à défaut d’antisémite, sachant qu’on pourrait aussi estimer, vus les propos de certains de vos personnages, que vous êtes tout autant antidémocrate, islamophobe, cathophobe, et même homophobe ? Que leur répondriez-vous alors parce qu’il semble impossible de vous en tirer aussi simplement que Lévyne, ce personnage qui, dès le début de votre livre, crie à qui veut l’entendre que « l’État d’Israël ne m’inspire pas plus de respect que celui du Liechtenstein ! Un juif libre est contre tout espèce d’État ! » ?

Chaque événement historique entre dans une interdépendance génétique avec d’autres événements et l’oblitération de certains risquent de rejeter les autres dans la fiction. Il est évident que si on prend au sérieux la phrase d’Orwell « L’histoire s’est arrêtée en 1936 », tout ce qui a eu lieu depuis, jusqu’à aujourd’hui, se trouve rejeté dans la non-Histoire, c’est-à-dire dans cet espace du non-temps que Guy Debord a nommé le Spectacle. Or, il est impensable de rejeter la Shoah dans la fiction, et c’est pourquoi la fonction du « roman de la fin » sera de procéder au retissage de la trame entre Auschwitz et Barcelone. Le négationnisme doit être distingué du révisionisme. Le négationnisme est une falsification historique qui consiste à dénier des faits établis, malgré la présence de preuves rapportées par les historiens, et ce à des fins racistes ou politiques. Le révisionnisme est la remise en cause permanente d’un certain nombre d’interprétations historiques trop figées. Alors que le négationnisme vient en contradiction d’événements qui se sont effectivement déroulés, le révisionnisme tente de réinterpréter ou de remettre en perspective des faits, en accord avec les données objectives. Il est très regrettable qu’un certain usage idéologique utilise le terme révisionniste comme synonyme de négationnisme : il y a là un véritable terrorisme sémantique similaire à celui qui consiste à identifier antisionisme et antisémitisme. Par conséquent, le lecteur ne devra pas se méprendre sur la méthode revendiquée par Lévyne dans le roman : « Il pratiquait ce qu’il appelait la révision permanente, remettant sans cesse en question ses propres opinions et croyances. Il prétendait que cette méthode simple et directe lui avait été transmise dans son sommeil par un grand sage indien, Ramana Maharshi, qui avait vécu en solitaire sur la montagne d’Arunâchala, la montagne rouge. La clé de cette pratique résidait dans la question « Qui suis-je ? », Ko’ham en sanskrit, qu’il fallait se poser constamment, afin d’exorciser toute certitude, toute identification à une idée ». L’arrêt de l’Histoire n’est pas la fin de l’Histoire, elle en est la négation. Les hommes hallucinés continuent à faire l’Histoire sans savoir ce qu’ils font parce que l’Histoire en quelque sorte est toujours « déjà là ». La vérité historique, si elle n’est pas associée à la pratique de la liberté d’expression, cesse d’être une vérité. L’Histoire s’arrête quand la police fait l’Histoire, c’est-à-dire quand l’État mondialisé atteint le pouvoir total et transforme les hommes, humiliés et écrasés, en cadavres psychiques. L’arrêt de l’Histoire signifie la disparition de tout esprit critique, la transformation de la réalité en illusion. Si l’Histoire est tout ce qui a eu lieu, elle ne peut disparaître, mais elle peut être arrêtée par le discours mensonger que l’on porte sur elle, la conspiration du silence sur certains faits ou encore par l’oubli mémoriel. Dans Opera Palas, le discours historique – sur les événements de la guerre civile espagnole ou sur l’épisode de la révolte des marins de Cronstadt, en 1921 – est pris en charge par une voix narratrice qui, bien qu’elle doive être distinguée du narrateur-personnage, maintient aussi l’auteur à distance. En lisant, le lecteur est renvoyé à son propre acte interprétatif, le roman est le miroir de sa pensée. Il y a deux types possibles de lecteur. Le premier est celui qui se conforte dans la certitude de son moi, le lecteur aliéné qui réagit à partir du prêt-à-penser que la « littérature » lui a inculqué – pour celui-là, ce roman n’est pas un roman, et il renoncera très vite à le lire ou même, sous l’emprise de son propre conditionnement idéologique, il l’interprètera comme antisémite, fasciste, homophobe ou conspirationniste. Le second type de lecteur est celui dont le zèle lui permet d’entrer en relation avec l’œuvre, d’établir un dialogue avec elle et de faire de sa lecture une opération de désaliénation de sa propre pensée. Le lecteur zélé accepte la mise en danger d’une lecture cathartique qui l’amène à oser se regarder lire. Le terrorisme de la fiction, c’est aussi l’utilisation d’une novlangue : employer certains mots prohibés par elle, comme par exemple « sodomite », vous range d’emblée dans le camp des homophobes. L’herméneutique d’Opera Palas rejette deux négationnismes antagonistes : celui qui nie les faits réels et celui qui les mythifie. Mythifier la Shoah, c’est la maintenir hors l’Histoire, et c’est une autre façon de la nier : un négationnisme à rebours. Comment procéder au retissage de la trame entre Auschwitz et Barcelone ? Le roman, pour ce faire, reprend une théorie développée par O. V. de L. Milosz dans son ouvrage Les Origines ibériques du peuple juif (1932). Celle-ci renverse la vision convenue des choses, soutenant que ce n’est pas les Phéniciens préhistoriques qui seraient venus débarquer en Andalousie, mais au contraire, les Ibères andalous qui, dix mille ans avant Jésus-Christ, s’en étaient allés, sans doute à la suite du cataclysme atlante, porter sur les côtes syro-palestiniennes la grande civilisation néolithique occidentale d’Ibérie. Dans une telle vision, l’Espagne devient la terre originaire des hébreux. Avec la guerre d’Espagne, nous sommes dans l’instant spatial de l’effondrement de l’âme juive anticipant le génocide à venir de la Shoah. L’enjeu formidable de cette guerre a touché l’humanité entière, irréversiblement et jusqu’en ses racines. Concernant les raisons de « mon attachement instinctif, profond, sincère et passionné au judaïsme », je vous renverrai à ces mots du narrateur : « Je ne donnerai aucun élément biographique me concernant : pourquoi l’ouvrier devrait-il dire d’où provient le matériau qu’il utilise pour donner forme à son ouvrage ? » « Santacreu » est sans doute un de ces noms très catholiques que certains juifs convertis prenaient pour échapper à l’Inquisition. Aussi serait-il possible de dire que l’auteur a écrit ce roman à partir de sa judaïté assumée et de son homosexualité refoulée. Mais, dans la mesure où la fonction de l’écriture romanesque est précisément de tuer l’auteur, cela importe peu!

Pour lire la deuxième partie de l’entretien, c’est ici !

Texte © Alain Santacreu & D-Fiction – Illustrations © DR

(Saint-Ange, été 2021)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.