ALAIN SANTACREU s’entretient avec nous suite à la « disparition » de son livre, OPERA PALAS (Éd. Alexipharmaque, 2017) :

DEUXIÈME PARTIE

Au milieu du chemin de notre vie,

je me retrouvai par une forêt obscure

car la voie droite était perdue.

(Dante)

8 – D’ailleurs, si votre vision de l’homosexualité est intéressante, elle n’en pose pas moins un certain nombre d’écueils, à commencer par celle, principale, de la ramener à la seule sexualité masculine, voire exclusivement à une sexualité « idéologique », mais aussi d’en donner une vision qui véhicule bien des clichés et de la vulgarité. Le narrateur s’entend ainsi dire que « Ne pas en être, de nos jours, c’est déjà être hors-la-loi ! […] L’analité est la loi qui gouverne le monde ! Dans quelques temps, si vous n’y prenez garde, votre homophobie risque de vous amener tout droit en prison ! », alors même que son interlocuteur lui dit aussi que « vraiment, je ne vois pas en quoi ni pourquoi la sodomie serait une transgression ou, pire, une profanation », ou encore lui demande « comment voulez-vous, de nos jours, commencer un roman ailleurs que dans une boîte à pédés, alors que le monde lui-même n’est plus qu’une gigantesque boîte d’empapaoutés ? » Ainsi, en soufflant le chaud et le froid, vous induisez un malaise qui devient rapidement lourdingue, d’autant qu’en oscillant sans cesse entre moqueries et tolérance, vous semblez perdre le fil de votre réflexion qui n’est pas sans intérêt. Vous revenez ainsi sur ce que Marcel Proust lui-même décrit des « attitudes, d’après lui communes aux juifs et aux homosexuels, qui leur permettent de faire coexister leur désir d’intégration sociale avec une volonté sensuelle de rester dans un entre-soi confinant à l’enfermement communautaire. Cela peut aller jusqu’à une sorte de désir masochiste d’être rejeté par les autres afin d’éprouver le « plaisir » de dénoncer ce rejet. » S’il est pourtant facile de comprendre que cette situation découle du fait que ces deux « communautés » ont longtemps subi des discriminations et des persécutions sociales atroces, et qui sont loin d’avoir disparu, pouvez-vous cependant nous recontextualiser les propos de Proust afin de nous expliquer plus pertinemment sa position, tout en nous expliquant pourquoi vos personnages font une telle fixette, tout au long de votre livre, sur un sujet qui n’a pourtant pas grand chose à voir avec ce dont il est question ? Ou alors, est-ce parce que vous rejoignez, là aussi, la vision qu’en avait Raymond Abellio sans réussir à aller plus loin que lui, tant il nous semble, de ce point de vue, que sa vision est l’une des plus éclairantes qui ait été formulée jusqu’à présent ?

Y a-t-il un champ de l’hétérosexualité dans le roman ? C’est la question que le lecteur devrait d’abord se poser avant même de réagir à la vision de l’homosexualité qu’il croit y déceler. Sans cette interrogation préalable, sa réaction devant le champ narratif de l’homosexualité ne sera que la projection de son propre regard. Il y a un apport positif de l’homosexualité dans le roman, une verticalisation spirituelle qui transparaît à travers le personnage de Narendra, homosexuel assumé et pianiste exceptionnel, interprète sublime de l’Arietta, le deuxième mouvement de la sonate opus 111 de Ludwig van Beethoven. La relation amoureuse entre le narrateur et Narendra, aussi furtive soit-elle, est une clé essentielle du roman : elle est un dépassement des aspects « satanique » et « luciférien » de l’homosexualité analysée par Raymond Abellio, allant même jusqu’à suggérer la possibilité d’une dimension « christique » dans le dernier chapitre. Les allusions homophobes – « lourdingues » comme vous dites – ne s’appliquent qu’à une forme spectaculaire-bourgeoise de l’homosexualité ayant renoncée à sa dimension métaphysique et révolutionnaire. Du seul fait qu’elle est inféconde, l’homosexualité procède à un rééquilibrage de la fécondité hétérosexuelle du monde. Ce rééquilibrage s’opère au nom de la vie contre le monde, selon une éthique hérétique, proche de ce catharisme gnostique que le futur pape Jean-Paul II condamne avec véhémence, dans un passage du roman, ce qui lui vaut cette réplique cinglante du narrateur : « Mais ce refus de procréer, que l’Inquisition a tant reproché aux Cathares, ne prend-il pas sa source dans ces paroles de Jésus : « Ceux qui seront trouvés dignes d’avoir part au siècle à venir et à la résurrection d’entre les morts ne prendront ni femmes ni maris » ? ». Par cette affirmation de la possibilité communielle de l’amour du semblable, le roman s’écarte de la vision abellienne où la « communion » est nécessairement hétérosexuelle. On ne trouve dans le roman aucun face à face entre deux personnages féminins et cela n’est pas anodin. Cependant, si le lesbianisme ne vous semble pas envisagé, c’est parce que le motif de l’homosexualité est abordé par le biais philologique. Au 18e siècle, au niveau du vocabulaire, le mot « pédéraste » se substitue à celui de « sodomite », le terme « homosexuel » n’apparaît qu’à l’apogée du genre romanesque : au milieu du 19e siècle. Toutefois, en bien des endroits, l’amour lesbien est explicitement englobé dans le terme générique de l’homosexualité, comme dans ce passage :

L’homosexualité, selon Platon, serait un vestige de l’androgynat. Les gens de la clarté lunaire, les homosexuels, rétabliraient ainsi la personne divine, détruite en l’homme par la différence des sexes. Des hommes aiment des hommes et des femmes aiment des femmes parce que le féminin transparaît dans le masculin pour ceux-là, le masculin dans le féminin pour celles-ci.

Même s’il n’intervient qu’à partir de citations éparses et allusives, alors que Gog et Magog de Martin Buber donne lieu à un commentaire développé, Sodome et Gomorrhe est le véritable miroir romanesque d’Opera Palas : l’homosexuel et le juif en sont les deux figures emblématiques. Proust aurait-il succombé au vertige de l’homophobie et de l’antisémitisme quand on lit les diatribes de certains de ses personnages contre les juifs et le triste portrait qu’il fait de la « tante » ? Ce serait là une interprétation assez terrorisante de son œuvre. Je ne rejette évidemment pas votre explication éthique que « cette situation découle du fait que ces deux « communautés » ont longtemps subi des discriminations et des persécutions sociales atroces », mais le constat proustien de la similarité communautaire entre le juif et l’homosexuel se laisse aussi comprendre, de mon point de vue, à partir d’une formule que Derrida emploie dans Mal d’Archive : « L’Un se garde de l’autre ». Pour se protéger contre l’autre, il faut se protéger contre ce qui, en soi-même, diffère (l’altérité qui est en soi). Ce mouvement d’auto-détermination implique la souffrance, l’injustice et peut aller jusqu’au meurtre : par exemple celui de Moïse par les Hébreux, tel qu’il est décrit par Freud dans L’Homme Moïse et la religion monothéiste. Il se répète chaque fois qu’une communauté se croit unique. Ainsi le peuple juif, quand il se veut le seul « peuple élu », se retourne contre ce qui, en lui-même, est étranger. Il devient violent, il se fait violence : c’est le cas à l’égard de Moïse dans le roman historique inventé par Freud, mais aussi aujourd’hui, en Israël. Contrairement à ce que l’on pense, la ghettoïsation est une revendication identitaire consentie. La voix narrative du roman est très explicite :

Durant le Moyen-Âge, en France, parmi les signes d’infamies que devaient porter les juifs pour les distinguer des chrétiens, il y avait la rouelle. À l’origine, cette discrimination n’avait rien d’infâme puisque, au début du 13e siècle, après que le Concile de Latran, en 1215, ait promulgué le port de la rouelle, les trois principales communautés juives d’Europe, celle de Worms, Spire et Mayence, adoptèrent librement des ordonnances – Takkanot ha-Kahal – qui interdisaient à tout Juif de s’habiller à la manière des Chrétiens ou de se coiffer comme eux.

Où est l’ennemi ? Il n’est pas où on le dit (et encore moins celui que l’on dit) parce que l’Un se garde toujours de l’autre. L’ennemi, c’est le moi. Ou encore : l’État moderne. Toute ghettoïsation volontaire est le signe de l’ennemi.

9 – Toutefois, on relève que votre aversion la plus profonde, évidemment toujours par l’intermédiaire de vos personnages, se tourne surtout en direction de la société des jésuites fondée par Ignace de Loyola dont les Exercices spirituels seraient un simple plagiat des écrits mystiques d’Ibn’Arabi de Murcie. Et vous n’y allez pas de main morte : « Ce visionnaire avait le génie de l’organisation et de la stratégie. Il créa l’armée dont il avait besoin… […] Lénine et Hitler en furent aussi convaincus qui s’inspirèrent du modèle jésuitique pour former leurs partis bolchévique et nazi ». Vous montrez ainsi comment les jésuites seraient, en fait, à l’origine même de la Deuxième Guerre mondiale qui ne démarra donc pas en 1939 en Pologne, mais en 1936 en Espagne. Quelles sont les sources qui accréditent votre vision ? Comment s’est-elle révélée à vous ? On sent que, pour remonter ce fameux fil de l’Histoire, il vous a fallu des années, sinon des décennies. Ainsi, comment expliquez-vous que les historiens ne tiennent-ils pas davantage compte de cette version des événements, des sources disponibles, et de tous ces faits avérés (par exemple celui des camps français dans lesquels étaient regroupés les réfugiés espagnols que les autorités ont littéralement abandonnés et maltraités, ou encore celui de la collaboration française active avec le franquisme…), au point même qu’ils les omettent complètement de leurs ouvrages qui devraient, normalement, être ces sanctuaires de notre « devoir de mémoire » ?

Si la technique du mensonge et sa transformation en vérité officiellement reconnue est une caractéristique que le stalinisme a inoculée aux démocraties libérales, la casuistique jésuitique l’avait théorisée des siècles auparavant, comme Pascal l’a montré admirablement dans ses Provinciales. Pour contrôler le futur, il faut contrôler le passé, le reconstruire, faire disparaître tout ce qui pourrait témoigner de la vérité, non seulement les documents écrits, mais aussi les acteurs et les témoins des actes. Évidemment, les crimes perpétrés par les staliniens, au cours de la guerre d’Espagne, ne furent pas abordés à Nuremberg, bien que l’ambassadeur des États-Unis en Espagne, Claude G. Bowers, ait affirmé : « La Deuxième Guerre mondiale a commencé en Espagne, en 1936 ». Cette phrase revêt une dangerosité extrême pour le pouvoir dominant car elle remet en question le sens même de la mémoire collective sur laquelle repose la postmodernité. En effet, si la Deuxième Guerre a commencé en Espagne, en 1936, elle ne peut donc plus être interprétée comme le combat de la démocratie et du communisme contre le nazisme antisémite. En revanche, cette guerre doit être perçue comme la conséquence de la complicité des démocraties occidentales et du bolchévisme contre la révolution sociale en Espagne. La dissimulation est inhérente à l’arrêt de l’histoire. Le camouflage de la révolution sociale espagnole est une figure de mise en abyme qui se démultiplie indéfiniment en camouflage de camouflage. Prenons l’ouvrage The Grand Camouflage de Burnett Bolloten, un livre essentiel pour comprendre la trahison de la révolution espagnole par les bolchéviques. The Grand Camouflage, terminé en 1952, ne parut qu’en 1961, à New-York. Durant près d’une décennie, il avait été proposé à de nombreux éditeurs américains, dont cinq universités, qui tous le refusèrent. La première édition parut chez Frederick A. Praeger Publisher, avec en sous-titre The Communist Conspiracy in the Spanish Civil War. Il disparaît mystérieusement du catalogue de l’éditeur, et ne sera réédité qu’en 1968, dans une maison d’édition londonienne, London Pall Mall Press, avec comme sous-titre The Spanish Civil War and Revolution 1936-1939. Ce dernier détournement sémantique est des plus éloquents ! Dans le roman, au niveau de la description des faits historiques, je me suis toujours appliqué à orienter le lecteur vers les sources documentaires que j’ai utilisées. Certes, les références ne sont pas formulées comme dans un ouvrage historique, mais je donne toujours des indices suffisants pour que le lecteur puisse approfondir, s’il le souhaite, ses propres recherches bibliographiques. Par exemple, pour la phrase de l’ambassadeur des États-Unis, Claude G. Bowers, citée plus haut, rien n’empêche de retrouver, si l’on veut s’en donner la peine, l’ouvrage d’où j’ai extrait cette phrase (en l’occurrence : Ma mission en Espagne (1933-1939), p. 7.). En ce qui concerne mon « aversion » pour les jésuites, je rappellerai la légende du « Grand Inquisiteur » que Dostoïevski a enchâssée dans Les Frères Karamazov : le Christ réapparaît dans une rue de Séville, à la fin du 15e siècle et, le reconnaissant, le Grand Inquisiteur le fait arrêter. La nuit, dans sa geôle, il vient reprocher au Christ d’avoir propagé parmi les hommes l’idée de la liberté et de l’amour. Il est très significatif que Dostoïevski ait représenté le Grand Inquisiteur sous les traits d’un jésuite, alors qu’il savait pertinemment que jamais aucun jésuite n’a exercé cette fonction réservée aux dominicains ou aux franciscains. Il reproche au Christ de n’avoir pas accepté le pouvoir que Satan lui offrait. Son réquisitoire se fonde sur les trois tentations que Satan pose à Jésus au désert. Pour le jésuite-inquisiteur les hommes préfèrent la servitude volontaire à la liberté, le bonheur et la sécurité égoïste plutôt que la fraternité humaine. C’est surtout l’exercice que Loyola appelle « la composition de lieu » que le narrateur d’Opera Palas dénonce car il y voit le fondement psychique de la réalité virtuelle cybernétique. Celle-ci vise à persuader l’utilisateur qu’il est réellement dans un autre lieu, en substituant à ses entrées sensorielles des informations produites par un ordinateur. Sur ce point essentiel des Exercices spirituels, on pourra lire Ignace de Loyola, le lieu de l’image de Pierre-Antoine Fabre. Dans le cadre de notre entretien, il ne m’est pas possible évidemment de vous donner une bibliographie développée sur le jésuitisme, je vous orienterai donc de façon très classique vers les Provinciales de Pascal auquel j’ajouterai un ouvrage qui permet de démystifier l’axiologie des missions jésuites du Paraguay : Marxisme et Jésuitisme de Nicolas Milochevitch. L’unique tentative des jésuites pour édifier un État théocratique conforme à leur doctrine, fut, durant les 17e et 18e siècles, celui avec le peuple des Guaranis. On a voulu présenter cette expérience sociale comme démocratique, égalitariste et communiste. En réalité, au Paraguay, contrairement à l’apologie qu’en fait Chateaubriand dans son Génie du Christianisme, les jésuites instaurèrent un ordre social despotique où, comme dans une société de castes, régnait une inégalité radicale. L’axiologie civilisatrice de l’État jésuite sur les guaranis vint poser, dès cette époque, le problème du choc des valeurs entre différentes cosmovisions culturelles. Les gouvernants jésuites encourageaient la délation des épouses et des enfants pour dénoncer leur époux et père en cas de manquement au travail. L’État des jésuites du Paraguay révéla la possibilité de réaliser ce que Karl Popper a nommé « engineering socio-politique » , une technique de conditionnement social qui permet de construire une société artificielle et mécanisée. Les constructeurs d’un tel projet forme une caste d’ingénieurs sociaux qui impose son modèle à la majorité par la manipulation et la terreur. On aura reconnu le paradigme du « collectivisme oligarchique » prôné par le Big Brother d’Orwell et les Grands Inquisiteurs de tous les totalitarismes postmodernes.

10 – Si l’Histoire sert de charpente de votre livre, la philosophie et la littérature par leurs multiples références et « entrées » – sans parler des notes de bas de pages – en sont les fondations. Mais également la musique et l’art. Ainsi, nous pouvons relever plusieurs œuvres de ces deux domaines qui participent de la structuration même du roman et dont on peut dire qu’elles en constituent presque les parois, sinon les doubles parois, notamment sous la forme d’ekphrasis, cette figure de style qui sert de métaphore et de mise en abyme de l’acte créateur par une description précise et détaillée d’une œuvre d’un autre art que la littérature, œuvre que le lecteur ne peut donc entendre ou voir, mais dont l’évocation par les mots lui permet de se la représenter. Pouvez-vous revenir sur le lien qu’entretiennent les différentes œuvres présentes dans Opera Palas puisque vous avez écrit « à partir de ce regard » sur elles? Pouvez-vous également nous parler de ce que représente pour vous cette toile d’Eugraph Kovalevsky, L’Agneau de Dieu et les deux saints Jean, qui illustre la couverture de votre livre – découverte par votre narrateur à Paris le 2 février 1977, le jour de l’inauguration de l’exposition « Marcel Duchamp » au Centre Pompidou – et donc de votre rapport au « Grand Verre », puisque cette œuvre et son artiste sont deux figures prépondérantes de votre livre, et en inspirent même son « intrigue » ?

Les rouages d’Opera Palas sont des livres et la bibliothèque de Julius Wood, un des protagonistes, est une métaphore de la machine célibataire romanesque. Si l’on considère la subdivision du roman en trois parties, comme nous l’avons indiqué précédemment (question 6), on verra que la première partie comprend de nombreuses citations de livres. Ce sont le plus souvent de brefs extraits ou même parfois seulement la mention du titre et de son auteur. Cette profusion d’ouvrages montre que le narrateur est un lisant dont l’écriture se nourrit de ses propres lectures. Dans le récit, tous ces livres jouent le rôle d’amorces anticipatrices de thématiques qui seront développées par la suite. Dans la deuxième partie du roman, cette forme citationnelle disparaît pour laisser la place à l’évocation de livres qui sont autant de mises en abyme du récit lui-même. Le plus important est le roman Gog et Magog de Martin Buber qui fait l’objet d’un long développement sur tout un chapitre (chap. 20). Dans la troisième partie, on retrouve une évocation profuse de livres qui sont des souvenirs récursifs de lectures du narrateur. Dans Opera Palas, les livres ont deux fonctions distinctes : une fonction d’amorce thématique dans la première partie du roman, et une fonction de mise en abyme dans les deux dernières parties. Dans ce second mouvement les livres remettent en question la linéarité narrative de la première partie, ils deviennent des miroirs internes qui réfléchissent le roman qui les contient, plongeant le lecteur dans un espace fractal qui assimile l’acte de la lecture à une traversée du miroir. L’écriture du roman se découvre finalement comme un mode opératoire de lecture. Comme vous le soulignez, une figure de style joue un rôle essentiel dans la structuration du roman, il s’agit de l’ekphrasis qui est l’évocation, enchassée dans le récit, d’une œuvre d’art. Dans Opera Palas, on rencontre cette figure sous deux formes : musicale et picturale. L’ekphrasis musicale apparaît, au chapitre 7, avec L’Arietta de la sonate pour piano no 32 en ut mineur, opus 111 de Beethoven. Cet « adieu à la sonate », selon la formule de Thomas Mann dans son Docteur Faustus, donne sa tonalité et son tempo au roman et suggère le processus initiatique qui s’amorce dans l’âme du narrateur. L’ekphrasis picturale est constituée par diverses peintures : La Chasse nocturne, tableau de Paolo Uccello (chap.16), et un tableau-icône peint par Eugraph Kovalevsky, intitulé L’Agneau de Dieu et les deux saints Jean (chap. 27), en sont les plus signifiantes. Il faut leur ajouter Le Grand Verre de Duchamp dont l’évocation traverse le roman. La Chasse nocturne occupe une position charnière entre la première et la deuxième partie du roman. La particularité de cette peinture est qu’elle ouvre deux perspectives au regard de l’observateur. La première est la perspective centrale où l’on voit des piqueurs et des lévriers rabattre, vers le milieu du point de fuite, de jeunes cerfs affolés. Sur la droite du tableau d’Uccello, on aperçoit une seconde perspective extravagante, une ligne de fuite latérale qui s’identifie au cours d’eau rectiligne d’une rivière. Cette perspective en contradiction avec le pôle central découvre une dimension déroutante qui annonce celle qui va survenir dans le texte, avec le début de la deuxième partie et l’irruption de l’énonciation historique. De même que les pièces d’un jeu d’échecs n’ont pas de signification séparément, mais en fonction d’une stratégie d’ensemble, dans Opera Palas, les citations d’ouvrages, les livres et les différentes ekphrasis proposent au lecteur une stratégie de lecture intertextuelle. L’Agneau de Dieu et les deux saints Jean, le tableau de Eugraph Kovalesky, a surgi de la rencontre entre le réel et la fiction. Il y a une synchronicité qui s’établit entre les événements de la vie quotidienne, et le temps de l’écriture romanesque in progress. Lorsque j’écrivais Opera Palas, j’étais très attentif à tout ce qui pouvait se produire dans la réalité. C’est ainsi que, lors d’une visite privée que je fis à Paris au siège de l’Église orthodoxe de France, mon hôte me reçut dans la pièce où se trouvait le tableau-icône de Kovalevsky. Je perçus immédiatement que cette œuvre entrait en relation avec l’écriture du roman que j’écrivais, et qu’elle était un élément essentiel de la perspective romanesque que je recherchais. Dans le roman, le narrateur découvre ce tableau le jour même de l’inauguration de l’exposition “Marcel Duchamp” au Centre Pompidou, le 2 février 1977. Le tableau de Kovalesky apparaît dans l’explicit du roman, lors du pénultième coup de la dernière partie d’échecs entre le narrateur et Duchamp. Cette ekphrasis est la dernière image du roman car le dernier mot, « silence », n’est pas une image mais un événement : « Wood me répétait souvent : « Le dernier événement placera le dernier romancier devant la gageure impossible de le décrire et de le vivre ». » L’homonymie des « deux saints Jean » renvoie à la thématique du double qui est un vecteur primordial du roman. Cette peinture est donc en lien avec Gog et Magog de Martin Buber (analysé précédemment par le narrateur (chap. 20) où les deux protagonistes sont aussi homonymes (Yaakov Yitzhak). Le cercle dans lequel s’inscrit l’agneau divin occupe un espace intermédiaire entre les deux saints Jean, espace interstitiel qui est l’analogue des trois minces plaques de verre superposées qui traversent horizontalement Le Grand Verre. Dans les iconostases orthodoxes, selon l’iconographie de la déisis, seul le Baptiste apparaît avec la Vierge de part et d’autre du Christ. Jean l’évangéliste se substitue donc à la Vierge dans le tableau-icône de Kovalesky. À travers cette substitution, l’espace romanesque se transforme en iconostase : Jean l’évangéliste représente le principe masculin ayant intégré le principe féminin en lui.

11 – Votre ouvrage se découpe en trois parties, et l’on sent ce rapport chez vous à la trinité du nom, à savoir en ce Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Deux « sujets » (je et il) en sont, pour chacune, la voix narratrice anonyme qui démarre ainsi par un « je », continue par un « il » et s’achève par le retour au « je ». Toutefois, si Opera Palas est un titre à entendre comme le théâtre des opérations de ce monde plein de bruit et de fureur, de quoi Palas est-il donc « nom » et le personnage, sinon ce double parfait de l’auteur à la manière dont vous le suggérez-vous même ? : « Comment, on ne connaît pas Julius Wood, the great novelist, l’auteur indépassable d’Opera Palas ? » ? Mais que doit-on comprendre lorsque, soudain, hélant un taxi, le narrateur s’exclame : « Au Pera Palas ! » ? Qui est donc le narrateur, sinon peut-être la conscience de Palas ou de Wood, ou encore cet esprit sous forme de dibbouk comme vous le suggérez aussi ? : « J’entrai dans le corps de Palas comme dans une camera obscura » et dont nous n’apprendrons rien d’autre que : « En ce temps-là, j’étais encore un jeune homme. Ni le rééquilibrage hormonal de mon corps, ni la purification spirituelle de mon âme n’ont pu effacer en moi le souvenir de l’être que j’étais alors : un petit histrion triste et narcissique, égoïste et jouisseur ». Sinon tout de même cette confession : « Je buvais depuis des années malgré mon jeune âge. Je ne sais plus pourquoi : je crois que j’avais tué quelqu’un. Ou peut-être buvais-je parce que j’allais tuer quelqu’un ? Était-ce moi-même que je voulais tuer ? ». Comment se sont imposés à vous ces trois personnages qui n’en forment que deux, de cette trinité qui les relie ?

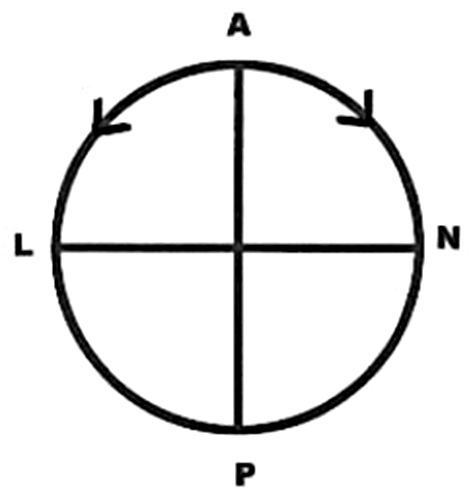

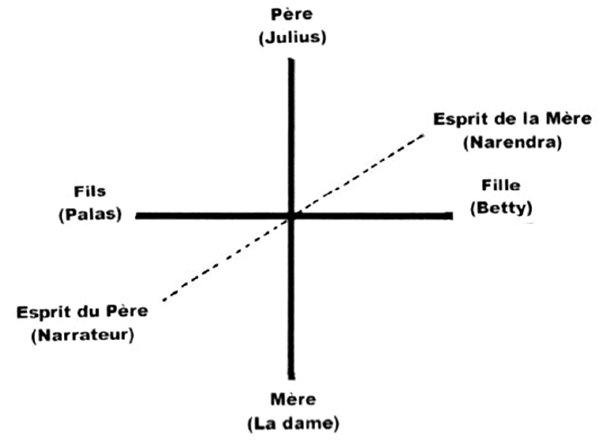

Si Julius est l’auteur du roman et Palas son personnage principal, la trinité narrateur-Julius-Palas équivaut à la trinité narrateur (N) – auteur (A) – personnage (P). Il faut toutefois y ajouter un pôle fondamental dans le circulus onomastique de l’énonciation du roman : le lecteur (L).

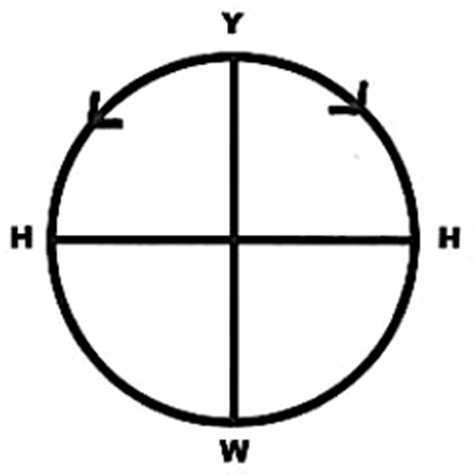

Ce circulus onomastique évoque le processus théologique de la périchorèse (du grec perikhoresis, « rotation ») qui décrit la relation entre chaque personne du Dieu trinitaire (Père, Fils et Saint-Esprit). Les personnes divines sont identiques aux relations qui vont de l’une à l’autre. Là où l’une se trouve, les deux autres viennent s’y porter dans une « danse éternelle » : la périchorèse des Pères grecs que les latins traduisent par circommincessio (« marcher l’un autour de l’autre »). De même que, dans la périchorèse, les personnes se définissent par leurs rapports, dans le circulus onomastique du roman, les différentes instances (Auteur-Narrateur-Personnage-Lecteur) équivalent à leurs relations. La périchorèse visualise le circulus du nom divin : les trois personnes correspondent respectivement au Yod (Y), au Waw (W) et au Hé redoublé (HH) du tétragramme hébraïque (YHWH). Le Yod (Y) – représentant le Père – et le Waw (W) – le Fils – se placent respectivement en haut et en bas de l’axe vertical alors que les deux Hé (H) – la double spiration du Saint-Esprit – sont de part et d’autre de l’axe horizontal. La lecture visuelle du nom se fait à partir du Yod et « tourne », de gauche à droite ou de droite à gauche, comme dans l’écriture en boustrophédon.

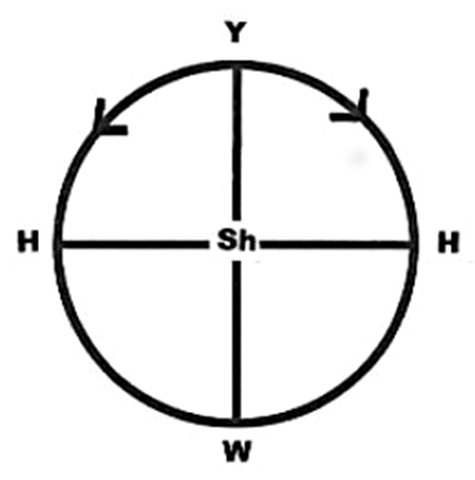

Si nous mettons en relation analogique le circulus onomastique et le circulus du nom divin, nous voyons que, sur l’axe vertical, le couple bipolaire A-P correspond au bipôle Y-W, alors que, sur l’axe horizontal, le couple L-N correspond à H-H. Nous l’avons déjà dit (question 2), Opera Palas est une autothanatographie : le narrateur doit tuer l’auteur, cet autre en lui-même qui l’empêche d’être ce qu’il est. Or, puisque Julius Wood est présenté comme « the great novelist, l’auteur indépassable d’Opera Palas », c’est de cette relation dont le narrateur doit s’affranchir. Parce que le narrateur est le scripteur du roman, en lui s’invaginent les autres instances romanesques. Cela ne signifie pas que cette instance possède une prééminence hiérarchique par rapport aux autres, mais qu’elle donne lieu à l’espace de l’écriture. Cette caractérisation de Julius Wood comme étant l’auteur du roman est faite par la voix de « la dame », personnage mystérieux que le narrateur rencontre au Blue Eyes Bar où elle est barmaid. C’est avec « la dame » que le narrateur franchira pour la première fois Le Grand Verre. Ce personnage féminin évoque la « sainte esprit » de la Rouah hébraïque, la Sophia des starets de l’orthodoxie russe, ou encore la Dame des troubadours de l’Occitanie cathare. Au niveau des deux circulus, « la dame » équivaut au bipôle H-H de l’Esprit-Saint et au couple Lecteur-Narrateur (N-L). Opera Palas procède au retournement de la perspective du « fait littéraire » : au lieu de partir de l’émetteur du message – l’auteur – ou du message lui-même – le texte (le personnage) – le roman s’écrit à partir du récepteur : le lecteur. Cette vue éclaire d’un jour nouveau l’origine même du roman qui se définit d’abord comme un poème adressé à une lectrice : c’est elle qui, en tant que destinatrice, oriente la destinée de l’œuvre. Mais la Dame n’est ni le sujet ni l’objet du discours : la Dame est le lieu du poème, le lieu de l’écrit. C’est ainsi que le trouvère Moniet d’Arras peut dire, dans le premier vers d’une chanson mariale : « De haut liu muet la cançons que je cant » (« De haut lieu provient la chanson que je chante »). Ainsi, la quête de l’écriture n’est pas celle de l’être, mais du lieu de l’être, et en cela, toute écriture est métaphysiquement homosexuelle, étant plus attirée par l’espace que par le temps, comme le soutient Raymond Abellio dans sa Structure absolue (chap. 40 : « La constitution de l’homosexualité »). Le lecteur et le narrateur ont besoin d’une double transmission de lumière qui vienne redoubler l’écrit et le lu. Ce dont il s’agit pour eux, c’est devenir le nom. Les mots d’Ibn Arabî à propos du dhikr : « C’est le Même qui parle et qui écoute », peuvent s’entendre ainsi : le lecteur est le même qui écrit. La révélation du nom est donné au vainqueur du combat spirituel contre l’ego : « Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et je donnerai aussi un caillou blanc, un caillou portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. » (Ap, 2, 17). Ce nom sera révélé au narrateur par cette lettre de l’alephbeth dont il part en quête dès l’incipit du roman et qui s’avèrera être le Shin (Sh) qui, pointant au centre du circulus du nom divin, rend à nouveau prononçable le tétragramme transformé en pentagramme : Yeshoua !

Votre intuition a perçu cette quête du nom divin, demeurée voilée tout au long du roman, mais qui justifie, par exemple, la longue citation parodique des Toledot Yeshu où Jésus est traité de sorcier pour avoir subtilisé en fraude la véritable prononciation du nom divin (chap. 17). Le Pera Palace (Pera Palas, en turc) est un hôtel historique d’Istanbul, dans le quartier de Beyoglu, construit en 1892 pour les voyageurs de l’Orient-Express. Lorsque, à la fin du roman, le narrateur hèle un taxi en s’exclamant : « Au Pera Palas ! », il sait déjà qu’il s’achemine vers le lieu où lui sera transmis son « nom nouveau ».

12 – Parlez-nous de votre rapport à la mystique juive et à ce fameux alephbeth hébraïque qui structure votre livre. Lecteur de Raymond Abellio à qui vous consacrez d’ailleurs un chapitre, vous savez évidemment que la structure d’un échiquier contient 64 cases comme celle du code génétique est constituée de 64 codons, mais aussi que la structure du Livre des Mutations, dit le « Yi King », est faite de 64 hexagrammes, à la manière de l’arbre séphirotique, dit « Arbre de vie », qui contient le même nombre de combinaisons. Pour vous, la forme précède toujours le fond, ou le fond engendre-t-il la forme ? De ce point de vue, votre livre découle-t-il plus de cette structure abellienne qualifiée d’ « absolue », ou de cette machinerie duchampienne qu’est Le Grand Verre ?

Mallarmé, dans l’un des fragments de ses Notes sur le langage, nous met en garde : « Ne jamais confondre le Langage avec le Verbe ». Cela signifie que nous ne devons pas laisser le langage prendre possession de l’écrit, mais nous attacher à préserver l’écriture dans le Verbe. L’hébreu de la Torah n’est pas structuré comme un langage. Il utilise une grammaire sacrée, un code numérologique qui est la clé de son déchiffrage. En hébreu, le mot Dabar, le Verbe, signifie aussi bien le dire que le faire, c’est pourquoi la forme suprême de la Parole-événement est l’Incarnation du Nom divin à partir de la lettre Shin insérée au cœur même du tétragramme divin, comme nous l’avons vu précédemment (question 11). Contrairement à la confusion opérée, depuis les prémices de la philosophie grecque, par la métaphysique occidentale, le Verbe, le Logos, n’est pas le son, mais le souffle – le Verbe incarné est engendré par la double spiration de l’Esprit-Saint (H-H). L’alephbeth hébraïque comporte 22 lettres dont cinq (Kaph, Mem, Noun, Phé et Tsé) changent de forme si elles se trouvent à la fin d’un mot. Ces cinq finales portent à 27 le nombre de lettres de l’alephbeth. La Torah a été écrite avec 27 lettres-consonnes sur un rouleau muni, à chacune de ses extrémités, d’une tige en bois appelée « arbre des vies ». Le rouleau de la Torah s’ouvre ainsi par le milieu. C’est pour cela que le narrateur d’Opera Palas affirme, dès le 1er chapitre : « Tout livre véritable commence par son milieu », plaçant ainsi le roman sous le paradigme de la Torah. Les lettres de l’alephbeth servent aussi de nombres : le verbe hébreu SaPharR signifie à la fois écrire et compter. Autant que leur forme graphique, la valeur numérique de ces lettres-nombres leur confèrent une valeur symbolique et mystique qu’illustrent les principaux ouvrages de la Cabale juive, comme le Sefer HaZohar et le Sefer Yetsirah. D’après moi, il y a autant de cabales qu’il y a de cabalistes. Personnellement, je suis entré en cabale après avoir lu Les Récits hassidiques de Martin Buber. De nombreuses autres lectures ont suivi, mais surtout un long « travail sur soi » car la cabale est une mystique expérimentale. Le Zohar parle d’une fonction thérapeutique où chaque lettre peut être employée pour guérir une déficience organique ou énergétique. Cette donnée permet de comprendre la séquence du roman qui analyse les conséquences psychiques de la circoncision au huitième jour dans l’alliance du peuple juif avec YHWH. L’opération alchimique que subit le narrateur, elle aussi, dépend d’une lettre. Cette opération consiste, comme il le dit lui-même, en un « rééquilibrage hormonal de [son] corps et de purification spirituelle de [son] âme ». Il y a, au début d’Opera Palas (chap. 2), un petit échange dialogué entre Julius et Palas :

– Ainsi vous vous intéressez à la cabale, cher monsieur Palas ! Vous devriez consacrer les années qu’il vous reste à apprendre l’hébreu.

– Pourquoi ?

– La langue sacrée, voyons… (un silence). Mesurez plutôt à cette question ce qu’il vous manque !

Julius Wood est un journaliste américain et, dans sa langue maternelle, « Pourquoi ? » se dit « Why ? ». Nous retrouvons ici le trilettre (YHW) du tétragramme divin. Duchamp déclara Le Grand Verre « définitivement inachevé », comme le rappelle le narrateur (chap. 14). C’est le terme « i(n)achevé », employé sciemment par Duchamp pour désigner Le Grand Verre qui en donne la clé phonétique, puisqu’il s’entend : I H V, c’est-à-dire, là encore, le trilettre qui constitue le nom tétragrammique (YHWH). Ces extraits d’Opera Palas, qui font s’entrecroiser la Cabale juive et la Cabale phonétique, montrent qu’il y a dans la machine contre-littéraire du Grand Verre une potentialité poétique dont la Structure absolue, qui est plus une gnose qu’une mystique, me semble démunie, même si leur similitude intentionnelle et opérative m’apparaît incontestable. En effet, la structure romanesque se conforme au modèle de la structure abellienne. Par exemple, les trois couples de personnages principaux forment une structure sénaire qui donne lieu à deux schémas de polarisation : narrateur-dame/Palas-Betty/Julius-Narendra et narrateur-Julius/Betty-dame/Palas-Narendra. Ce qu’Abellio a nommé Structure absolue est une méthode de réalisation de soi qui se fonde sur la notion d’interdépendance universelle : un outil opératif qui nous permet d’acquérir la conscience de l’intersubjectivité absolue des choses et des événements. La gnose abellienne repose sur la phénoménologie d’Husserl, la machine contre-littéraire du Grand Verre se fonde plutôt sur la logique contradictorielle de Stéphane Lupasco dont nous parlerons ultérieurement (question 14). Le champ transcendantal de la Structure absolue équivaut à la notion duchampienne d’inframince. Dans Opera Palas, la polarité antagoniste est énoncée à travers des couples de forces qui peuvent être aussi bien des personnages que des concepts ou des objets (souvent des livres), des évènements historiques ou des mythes religieux. La structure romanesque renvoie à Marcel Duchamp qui a exploré la polarité radicale de la réalité à partir de la relation érotique du masculin et du féminin. L’inframince duchampien est l’espace poétique qui n’appartient ni à l’une ni l’autre des forces opposées, mais aux deux à la fois, un espace androgyne. Nous sommes ici encore très proche d’Abellio pour lequel la dualité Mère-Père représente la première dyade émanée de l’Indéterminé (Ayin-Soph). La polarité qui caractérise la Structure absolue implique un point de vue au-delà de l’opposition des valeurs. Ce point de vue est un état de conscience que Duchamp a nommé l’inframince, et Stéphane Lupasco le tiers inclus. Dans Opera Palas, le nom « Abellio » est mis en relation avec ceux que le narrateur nomme d’une expression empruntée à Vassili Rozanov : « les hommes de la clarté lunaire ». Cet antagonisme entre les aspects solaire et lunaire n’est pas un dualisme figé, mais entre dans une logique dynamique du contradictoire qui découvre l’état cordial du numineux désigné par le dernier mot du roman : silence.

13 – Walter Lippmann, Jean-Marc Rouillan, Jean-Paul II, Manuel Valls, Antonin Artaud, Wilhelm Reich, Ramana Maharshi, Éliphas Lévi, Jerzy Grotowski, Krishnamurti, Adam Mickiewicz, Rudolf Steiner, Stanislas Dziwisz, Willie Brown, Claude Planson, etc. La liste des personnalités issues de la « réalité » serait impossible à dresser ici, mais disons qu’elles traversent toutes – même assez furtivement parfois – votre livre. Ces personnalités, en incarnant une parole de véracité, apportent une forme de réalisme à votre récit sans jamais le faire tomber, pour autant, dans un quelconque naturalisme voyeuriste. Expliquez nous ce qui vous a poussé à nommer ces personnalités et comment vous avez imaginé qu’elles pourraient agir en tant que personnages fictionnels, à l’instar de Marcel Duchamp. Expliquez nous également pourquoi avoir tenu à ce que le narrateur reste anonyme sachant que son ami Julius Wood, lui, est un personnage fictionnel. On a toutefois peine à croire que ce dernier le soit tant que cela…

Tous les personnages principaux du roman sont fictionnels : Palas, la dame, Betty, Narendra et Julius Wood. Le narrateur est le médiateur de leur mise en relation avec des personnages réels. Parmi ces derniers, seul Marcel Duchamp possède un rôle diégétique essentiel, puisque la trame narrative tourne autour de son Grand Verre. La compénétration des personnages fictifs et réels est assez déstabilisante. La distorsion entre les deux images, référentielle et fictive, est susceptible de provoquer chez le lecteur une rupture de son adhésion à la fiction. En même temps, ce trouble engendre chez lui le soupçon d’une autre réalité occultée. L’identité des personnages réels dépend de l’historialité du lecteur, c’est-à-dire de son vécu subjectif dans l’Histoire. Il faut remarquer que ces personnages, à part quelques-uns comme Jean-Paul II et José-Antonio Primo de Rivera, ne sont pas des personnages historiques, dans la mesure où ils ne sont pas véhiculés par le discours officiel de l’Histoire. Leur identité de personnages dépend donc tout autant de la culture du lecteur que de leurs occurrences textuelles dans la mise en intrigue. Mais qu’en est-il si le lecteur n’a aucun référentiel sur un personnage réel ou un événement historique ? Il se produit un phénomène d’absorption du référentiel par le fictionnel qui rend indiscernable la limite entre le réel et le fictif. Ce n’est qu’à partir de la mise en récit de la figure référentielle que le lecteur peut la concevoir : le texte de fiction n’admet aucune réalité extratextuelle, chaque emprunt historique se transforme ipso facto en élément de fiction. Le narrateur anonyme du roman en est son premier lecteur. C’est un personnage double : il est une âme dans un corps étranger, celui d’un personnage fictif prénommé Palas. Sa lecture est un mode opératoire pour procéder à la réunification de son être ; et, pour ce faire, il doit mourir à sa cérébralité individuelle, son « moi » psycho-social, pour accueillir le « Je transcendantal ». Le narrateur est un « aliéné authentique », au sens où Artaud, dans Van Gogh le suicidé de la société, emploie cette expression : « Qu’est-ce qu’un aliéné authentique ? C’est un homme qui a préféré devenir fou, dans le sens où la société l’entend, plutôt que de forfaire à une certaine idée de l’honneur humain ». Tuer l’auteur en soi est le signe de cet « honneur humain » dont le narrateur est porteur. Afin de visualiser la différence de statut entre le narrateur anonyme et Julius Wood, nous pouvons nous inspirer du modèle de la Structure absolue.

Au centre de la structure sénaire de la croix à six branches, pointe l’homme intérieur, le « Je transcendantal ». L’espace-temps de ce point central est celui de l’après-roman et se trouve tout entier contenu dans le dernier mot d’Opera Palas : « silence ». Sur le schéma, la branche pointillée de la croix est celle de la profondeur, c’est-à-dire de la troisième dimension, le centre étant le lieu de passage vers la « quatrième dimension » duchampienne. On retrouve l’outil opératif du Grand Verre que Marcel Duchamp définit ainsi (chap. 14) :

« – J’ai simplement pensé à l’idée d’une projection, d’une quatrième dimension invisible et, puisqu’on peut faire l’ombre portée d’une chose à trois dimensions – comme la projection du Soleil sur la Terre fait deux dimensions – par analogie simplement intellectuelle, j’ai considéré que la quatrième dimension pouvait projeter un objet à trois dimensions. C’est-à-dire que tout objet à trois dimensions que nous voyons froidement serait la projection d’une chose à quatre dimensions que nous ne connaissons pas. »

Dans son introduction à La Structure absolue, Abellio signale que, pour procéder à toute structuration, « il faut se donner un champ et y désigner quatre pôles effectivement mobilisables dans une dialectique ». C’est ainsi que nous avons procédé, en désignant les quatre pôles des axes vertical et horizontal. Si notre roman n’en est pas une application littérale, cette structure des personnages retrouve les polarités essentielles de l’anthropologie abellienne. Dans la seconde phase de structuration, qu’Abellio appelle « rabattement » ou « rotation », un pôle de l’un des axes vient activer un pôle de l’autre axe, en le faisant basculer. C’est sur l’axe de la profondeur (Esprit du Père-Esprit de la Mère) que se produit le basculement de la troisième dimension à la quatrième dimension, pour parler comme Duchamp ou, selon la terminologie abellienne : l’émergence du « Je transcendantal ». Il s’agit d’une véritable transfiguration où l’opposition masculin-féminin de l’axe vertical s’ouvre sur un état de conscience neutre, au sens étymologique du terme, le neuter latin, littéralement « ni l’un ni l’autre », c’est-à-dire un niveau de réalité androgyne. Le mot « œuvre » en alchimie – la réalisation de la pierre philosophale – possède un genre à la fois masculin et féminin, suggérant une structure polarisante créatrice. L’œuvre ainsi conçue est le lieu de la transfiguration : le narrateur anonyme est le lieu de l’œuvre. L’état androgyne est une conscience de la conscience, une transmutation sénaire du masculin en féminin et réciproquement. L’androgyne est la figure de l’homme réalisé : un isochriste. Ainsi le narrateur d’Opera Palas doit-il demeurer anonyme pour que puisse s’opérer en lui la transfiguration gnostique de la Structure absolue.

14 – Racontez-nous les circonstances par lesquelles Marcel Duchamp aurait pu faire la connaissance d’Adolf Hitler qui venait de se voir refuser par l’académie des beaux-arts de Vienne, Hitler dont vous revenez sur la généalogie familiale de manière curieuse, faisant tenir à votre personnage des propos tout de même bien douteux. Si vous le faites par pure maïeutique provocatrice, cela ne participe-t-il pas de cette fiction qui n’a aucune « valeur spirituelle », et que, précisément, vous dénoncez par ailleurs ? À moins que cela ne participe pleinement de ce que vous qualifiez de « contre-littérature » ? De même, vous revenez sur la disparition énigmatique de Walter Benjamin dont le suicide n’aurait été qu’un maquillage de son assassinat par des agents du NKVD, le service secret de la Russie soviétique. Cette hypothèse, effectivement soulevée dans le cadre de nouvelles recherches sur la question, laisse cependant songeur, d’autant qu’il a écrit une lettre d’adieu à Adorno, en plus de celle du 25 septembre 1940 qui expose très clairement sa situation : « Dans une situation sans issue, je n’ai d’autre choix que d’en finir. C’est dans un petit village dans les Pyrénées où personne ne me connaît que ma vie va s’achever ». Mais il est indéniable aussi que sa dépouille n’a jamais été retrouvée, ni même les papiers contenus dans sa serviette – qui incluaient ce fameux manuscrit « plus important que ma vie », selon ses mots – bien qu’ils aient été répertoriés dans la main courante de la police de Portbou. Pourquoi, d’après-vous, il semble toujours impossible de connaître la « vérité » sur sa disparition ?

Fin juin 1912, le jeune Duchamp arriva à Munich. Durant son séjour de trois mois, il habita une chambre meublée, Barerstrasse 65, à Schwabing, le quartier des étudiants et des artistes. Adolf Hitler se trouvait à la même époque dans la capitale bavaroise. Il avait 24 ans et menait une vie de peintre bohème. Il avait échoué au concours d’entrée à l’académie des beaux-arts de Vienne, et il s’était rendu à Munich pour tenter sa chance à l’académie des beaux-arts de cette ville. Il aménagea dans une chambre, au 34 Schleissheim, dans le même quartier de Schwabing où logeait Duchamp. Selon cette dimension de la synchronicité dont nous avons déjà parlé, j’ai donc imaginé qu’ils aient pu se rencontrer. Puisque vous évoquez pour la première fois dans cet entretien l’expression « contre-littérature », je voudrais éclaircir ici ce que j’entends par ce néologisme que j’ai lexicalisé en « contrelittérature ». Mais j’ai préféré garder dans le roman, la graphie composée qui m’a semblé plus lisible à l’œil littéraire du lecteur. L’idéologie moderne a été façonnée, dès le 18e, par une Weltanschauung qu’Alexis Tocqueville, dans L’Ancien Régime et la Révolution, nomme « l’esprit littéraire de la modernité ». En deux siècles, la littérature avait si intensément homogénéisé la pensée, qu’à l’orée du 21e siècle, une pensée hétérogène, contradictoire, était devenue impensable ; d’où la nécessité d’inventer un néologisme pour la désigner : ce fut « contrelittérature ». Cela se fit à partir de la découverte de la logique du contradictoire de Stéphane Lupasco que j’appliquai au concept moderne de « littérature ». Stéphane Lupasco a proposé une vision plus fine et plus dynamique que La Structure absolue abellienne. Pour Lupasco, la contradiction est la texture de l’univers. Tout ce que l’on observe, tous les systèmes physiques, biologiques ou issus de l’imagination humaine, n’importe quel phénomène ou événement, résultent d’un antagonisme d’énergies. Il faut un équilibre d’énergies antagonistes pour qu’apparaisse un système. Le système se modifie quand l’équilibre se transforme. Cela se produit lorsqu’un pôle d’énergie s’actualise (se manifeste) au dépend du pôle de l’énergie antagoniste qui s’en trouve potentialisée (mise en attente de manifestation). Selon la terminologie lupascienne, l’actualisation est le passage d’un état potentiel à un état actuel, et inversement, la potentialisation est le passage d’un état actuel à un état potentiel. Lupasco envisage la possibilité d’un troisième cas où les énergies antagonistes s’actualisent et se potentialisent simultanément. Il en résulte un état de contradiction paroxystique au sein du système, un troisième état énergétique de semi-actualisation et de semi-potentialisation des forces antagonistes que Stéphane Lupasco appelle « tiers inclus ». À ce processus d’actualisation-potentialisation, s’adjoint un autre processus d’homogénéisation-hétérogénéisation : il faut que les constituants énergétiques d’un système soient à la fois et contradictoirement hétérogènes et homogènes. Abellio, qui reprochait à Lupasco d’avoir privilégié le ternaire au détriment du quaternaire (et du sénaire) n’a pas vu le rôle que le modèle lupascien aurait pu jouer dans une approche opératoire de la Structure absolue. La littérature doit être perçue comme un organisme vivant, un système dynamique d’antagonismes, dont la production dépend de deux sources d’inspiration contraires : une force homogénéisante en relation avec les notions d’uniformité, de conservation, de permanence, de répétition, de nivellement, de monotonie, d’égalité, de rationalité, etc.; et, à l’opposé, une force hétérogénéisante en relation avec les notions de diversité, de différenciation, de changement, de dissemblance, d’inégalité, de variation, d’irrationnalité, etc. Ce principe d’antagonisme a été annihilé par la littérature moderne qui a imposé l’actualisation absolue de son principe d’homogénéisation, et ainsi tenté d’effacer le pôle de son contraire, l’hétérogène « contrelittéraire ». On ne peut percevoir la liberté qu’en surplomblant les contraires, en les envisageant ensemble, d’un seul regard, sans en exclure un au bénéfice de l’autre. Telle est la perpective romanesque d’Opera Palas. Le roman se construit, en effet, sur une série d’antagonismes. J’en citerai quelques-uns : Le masculin et le féminin, la cabale de la puissance et la cabale de l’amour, le bolchévisme stalinien et le slavophilisme de Khomiakov, le sionisme de Buber et le sionisme de Jabotinsky, l’individu et la communauté ; le nationalisme politique et le nationalisme de l’intériorité, l’éros et l’agapé ; sans oublier, pour finir, le couplage scandaleux entre l’anarchiste Buenaventura Durruti et le fasciste José Antonio Primo de Rivera. La vraie quête initiatique est celle de ce point d’équilibre entre l’être et le non-être, c’est cela le grand retour du tragique, un lieu où la tension entre les contraires est si intense que nous passons sur un autre plan : un saut de réalité où les contraires entrent en dialogue. Le 25 septembre 1940, Walter Benjamin s’était adressé à la militante communiste Lisa Fittko pour qu’elle l’aide à franchir la frontière espagnole. Le lendemain, il va emprunter un une vieille route de contrebandiers, on l’appelle la ruta Lister du nom de ce commandant communiste stalinien qui a massacré les collectivités libertaires de Catalogne et d’Aragon, en août 1937. Tel est le dernier chemin emprunté par Benjamin. Sur cette ruta Lister, Benjamin s’avance en réalité vers son propre tikkun, vers la rédemption de son historialité d’écrivain. Il retrouve le romantisme révolutionnaire de sa jeunesse. Le jour de sa mort, Walter Benjamin portait sur lui une grosse sacoche noire qui contenait le manuscrit de sa dernière œuvre : les Thèses sur le concept d’histoire. La mise en relation de la sacoche noire de Benjamin avec la malette verte de Duchamp est induite par la signifiance romanesque. La sacoche de Benjamin cesse d’être la chose lui ayant réellement appartenu pour prendre une réalité d’un autre ordre. Là encore, le personnage de Benjamin sera perçu différemment, selon que lecteur connaîtra ou non son œuvre. Comme l’a dit Gershom Scholem, les Thèses sont la prise de conscience par Benjamin de la trahison du marxisme historique, après le pacte germano-soviétique d’août 1939. Le messianisme anarchiste millénariste, imprégné de Cabale juive, qui se découvre dans Opera Palas est le reflet romanesque de cette œuvre ultime de Walter Benjamin.

Pour lire la troisième et dernière partie de l’entretien, c’est ici !

Texte © Alain Santacreu & D-Fiction – Illustrations © DR

(Saint-Ange, été 2021)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.