ALAIN SANTACREU s’entretient avec nous suite à la « disparition » de son livre, OPERA PALAS (Éd. Alexipharmaque, 2017) :

TROISIÈME PARTIE

Ne pas être une sorte de mensonge en action

mais une vérité en action.

(Jean-Marie Guyau)

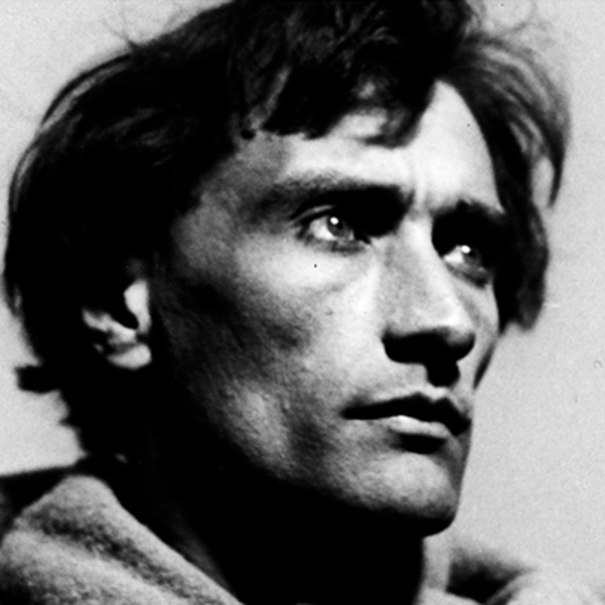

15 – Ainsi, Artaud aurait été, en plus d’être un immense écrivain, également un agent de renseignement ? Il se serait rendu au Mexique, sous la couverture d’une mission confiée par le Secrétariat de l’Éducation nationale française. Pourquoi cette mission dont vous nous dévoilez les dessous « cachés » et en relatez la dimension « politique », n’a-t-elle jamais été davantage étudiée par les chercheurs bien qu’elle ait fortement intriguée la CIA ? Comment l’avez-vous reconstituée, et surtout, comment en avez-vous retrouvé la trace au point d’affirmer qu’il s’agissait en réalité d’une « action révolutionnaire » ? Que doit-on en saisir au regard du secret de famille dont son œuvre ferait toujours l’objet ? Quel est exactement son enjeu ?

Dans son Tractatus, Wittgenstein observe que, dès que les choses sont données, l’état possible des choses est également donné. Cela lui permet d’affirmer que « ce qui est pensable est également possible ». Le roman, à partir du système de synchronicités qu’il révèle, donne à penser un possible pensable. Sur cette question de la synchronicité, voici un exemple explicite pris dans le roman : « Le spiritisme date de 1848. Cette même année, Karl Marx publiait le Manifeste du Parti communiste. Dans les périodes de troubles de l’histoire ces choses-là naissent et se développent par congruence : solve et coagula ». Évidemment, nous ne sommes plus là dans le discours de l’histoire linéaire, mais dans une forme d’heuristique hiérohistorique, comme aurait dit Henri Corbin. On rencontrera de nombreuses connexions acausales, tout au long du roman. Le processus causal se déroule dans un espace-temps linéaire qui est celui du récit, mais la logique acausale de la synchronicité transgresse la structuration romanesque en transformant le statut du narrateur. Pour qu’il puisse rapporter en toute objectivité le passé, le narrateur-historien ne doit pas faire acte de présence. Au contraire, dans la synchronicité, rien n’est jamais du passé et le narrateur est présent à l’événement rapporté. Cette présence narrative qui ouvre l’Histoire à un au-delà de l’Histoire, c’est la hiérohistoire, c’est-à-dire une Histoire qui n’est pas close à l’âme humaine. Il y a synchronicité entre le voyage d’Artaud au Mexique et la Guerre civile espagnole. C’est par l’intermédiaire de Jean Paulhan qu’Artaud obtint une subvention pour une tournée de conférences au Mexique sous l’égide du Secrétariat de l’Éducation nationale française. Dans les années 1930, Paulhan fréquentait assidûment les milieux anarchistes. Directeur de La NRF, il essayait de militer discrètement contre l’avant-garde surréaliste enfermée, selon lui, dans son soutien au communisme stalinien. Dans la première de ses conférences, « L’homme contre le destin », Artaud dénoncera l’erreur marxiste qui a détourné le surréalisme de sa vocation magique de la vie : « Pour moi, à le considérer dans son essence, le surréalisme a été une revendication de la vie contre toutes les caricatures, et la révolution inventée par Marx est une caricature de la vie. J’ai estimé que cette faim d’une vie pure que le surréalisme au début a été n’avait rien à voir avec la vie fragmentaire du marxisme. » Si l’on adopte la perspective romanesque d’Opera Palas, il est inenvisageable qu’Antonin Artaud ait pu rater la révolution espagnole de 1936, lui qui, dix ans plus tôt, en 1926, s’était fait exclure par André Breton du groupe surréaliste pour sa critique du marxisme-léninisme. Artaud est un autre double du narrateur qui écrit le roman alors qu’il est interné en hôpital psychiatrique, comme le fut Artaud. D’ailleurs, quelques propos « suspects » tenus par le narrateur reprennent de façon indirecte certains écrits délirants d’Artaud, ouvertement homophobes et antisémites. Il y a une lettre hallucinée qu’Artaud – qui se trouve alors à Galway en Irlande – écrit à son amie Anne Manson, le 8 septembre 1937, qui pourrait nous faire croire qu’il n’a jamais rien compris à ce qui se passait en Espagne : « […] Ce que font les anarchistes espagnols est très inouï, mais c’est une aberration humaine. Ces cartes d’amour et de pain sont la consécration d’un désordre inhumain. Car ce que les hommes appellent aujourd’hui l’humain, c’est le châtrage de la partie surhumaine de l’homme. C’est une erreur dans l’absolu. Les anarchistes espagnols essaient maléfiquement de fixer l’absolu de la vie terrestre. C’est un mensonge et c’est une basse idée. Ce n’est pas une force d’amour cette idée-là. Car de quoi s’agit-il pour un anarchiste ? De fixer dans ce monde la propriété de son moi. » Ce jugement d’Artaud sur l’anarchisme espagnol nous apparaît aberrant, mais il doit être relié à l’épisode psychotique de son retour au christianisme, lors de ce voyage en Irlande, en 1937. En Irlande, Artaud avait retrouvé la religion de son enfance. Quand il abjurera, en 1945, il affirmera qu’« un horrible envoûtement lui avait fait oublier sa propre nature ». Au Mexique, la vraie nature d’Artaud avait reconnu dans les Tarahumaras la « race principe » : un peuple qui ne croit pas en Dieu, cet athéisme radical qui désigne la vérité de la vie dans sa tragique cruauté. Artaud, dans son Voyage au pays des Tarahumaras insiste sur la racine androgyne du Peyolt, à la fois masculin et féminin : est-ce pour n’avoir pas su se maintenir dans cette dimension du neutre qu’il fut rattrapé par son délire paraphrénique ? L’anarchisme solaire et millénariste andalou n’était ni individualiste ni antireligieux et l’anarcho-syndicalisme catalan ni stirnérien ni dénué d’une « force d’amour » de fraternité et de solidarité. La fiction vient rectifier le réel, le roman rétablir la vérité demeurée cachée ; car, pour l’instance narratrice du roman, cette lettre n’a pu être écrite par Artaud que pour brouiller les pistes et tromper ses ennemis occultes, ceux qu’il nomme « les Initiés ». La vision agapique de l’anarchie qui se découvre dans Opera Palas, cet anarchisme « cathare » de haute spiritualité, est dans la droite ligne de cette prééminence qu’Artaud exprime de façon paradoxale dans sa lettre à Anne Manson : la gnose anarchiste de la vérité de la vie sur le mensonge du monde. Le 13 janvier 1947, dans le taxi qui l’emmenait au théâtre du Vieux-Colombier, Artaud se tourna soudain vers son vieil ami André Breton et lui déclara abruptement que Breton était mort : il avait été abattu d’un coup de feu au Havre, dix ans plus tôt. Artaud avait raison : Breton était mort car il n’avait jamais rien fait pour le libérer de l’asile. Il avait même refusé d’aller le voir à Saint-Anne. Pour l’âme humaine, la vérité est plus opérative que la réalité, telle est la vérité d’Opera Palas sur la mission d’Antonin Artaud au Mexique.

16 – Une partie d’échec de 27 coups, entre Duchamp et le narrateur, sert à donner sa forme au dernier chapitre du livre qui compte lui-même 27 chapitres. Or, 2 + 7 font 9, dont la symbolique est celle de l’accomplissement final, de l’universel, permettant d’ouvrir les horizons et d’élever les consciences. De même, chacun des 27 coups donne lieu à un élément mnémonique introduit par le célèbre « je me souviens » de Georges Perec. Cet écrivain, que vous n’évoquez pourtant pas, est ainsi présent par l’intermédiaire de ces trois mots qu’il chérissait et qui symbolisent presque, à eux seuls, toute son œuvre, véritable chant de la mémoire, de la contrainte formelle, et du classement des références (livresques, musicales, picturales, etc.), sinon que chez lui, ce n’est pas le jeu d’échec qui prévaut, mais le jeu de Go. Que représente pour vous son œuvre ? Il nous faut également évoquer un autre écrivain d’importance : B. S. Johnson. Ce dernier invitait ainsi ses lecteurs à lire les 27 chapitres (non-reliés) de son roman, Les Malchanceux, dans l’ordre qu’ils désiraient. Or, il nous apparaît – peut-être à tort – que la lecture de vos chapitres pourrait s’effectuer dans un ordre différent du fait que votre dernier chapitre les récapitule lui-même dans un certain désordre, faisant des souvenirs du narrateur des sortes de flashs backs intemporels, d’ « images » hors temps, de réminiscences universelles… Que représente donc cette fameuse partie de 27 coups au-delà d’elle-même ?

L’écriture du roman n’est pas linéaire, mais spiralée. La « machine célibataire » propose des liens hypertextes dont l’interaction enjambe les spires : tel mot apparaissant furtivement, sera le prétexte, quelques séquences plus loin, à un long développement. Parfois ce sont des séquences entières qui interagissent entre les spires. La structure du roman étant circulaire – ou sphérique si on adopte le prisme abellien – les chapitres peuvent être perçus comme des unités significatives. Ainsi, il y a possibilité pour la lecture d’adopter un ordre syntaxique différent. La couverture transforme le livre en « rouleau » puisque, quand le lecteur referme Opera Palas, il prend conscience qu’il n’a fait qu’un tour sur lui-même, la dernière page du roman étant la description de l’icône qui illustre la couverture du livre. Le seul impératif serait de garder l’emplacement du dernier chapitre qui récapitule tous les autres. Les 27 chapitres du roman correspondent respectivement aux 27 lettres-nombres de l’alephbeth, il est donc envisageable de leur appliquer certains procédés cabalistiques de lecture comme ceux de la gematria, de la temoura et du notarikon. En hébreu, les lettres sont aussi des nombres, chaque mot possède une valeur numérique précise qui permet de le mettre en relation avec d’autres mots ayant la même valeur numérique, c’est le procédé de la gematria. La temoura consiste à permuter les lettres d’un mot selon un procédé assez proche de l’anagramme. Le notarikon interprète chaque lettre d’un mot comme l’abréviation d’une phrase entière, selon le principe de l’acronyme. Ainsi, les 27 chapitres du roman, selon l’ordre syntaxique de lecture choisi, peuvent produire un nombre indéterminé de phrases correspondant à autant de structures romanesques possibles. Dans le dernier chapitre, les 27 flashs backs sont les ultimes images surgies de la mémoire de l’auteur. Elles scandent sa mort psychique, la purification de son âme qui, redevenue virginale, entre à nouveau en silence – entrer en silence, c’est traverser le miroir psychique, en arrêtant le « bavardage » de la psyché. L’enjeu de la litanie finale des « Je me souviens » n’est donc pas d’inspiration perecquienne, puisque c’est plutôt une mémoire de l’oubli que Perec cherche a ravivée dans son ouvrage. Alors, Perec ? Oui, Perec. Je comprends pourquoi le mot « disparition » devient le titre de notre entretien… Mais justement Georges Perec est bien présent de façon cryptée (chap. 7), à travers la lettre E dans la description du toit de la demeure de Julius Wood : « Les rangs d’ardoises, qui alternaient suivant leurs coloris, circonscrivaient le champ intérieur de la croupe triangulaire, au centre de laquelle on apercevait un médaillon de couleur verte avec, en son milieu, un signe jaune qui ressemblait à un E couché sur le dos. » Pour Perec, le E, cinquième lettre de l’alphabet, est la lettre de la disparition, lettre pentagrammique évocatrice de sa mère juive disparue à Auschwitz, alors qu’il n’était qu’un enfant. La graphie de cette lettre E, ainsi « couchée sur le dos », évoque la forme du shin hébreu שׁ et aussi la lettre W qui est l’initiale du patronyme de Julius Wood. Cette lettre W renvoie au roman de Perec avec lequel Opera Palas entretient sans doute le plus d’affinités : W ou le Souvenir d’enfance. Dans ce roman est décrite l’île concentrationnaire de W où le narrateur se rend pour retrouver un enfant qui est son propre homonyme. Dans les années 1950, Jean Cayrol a forgé le concept de « littérature lazaréenne » pour désigner les récits qui témoignent des camps de façon indirecte, à la faveur du détour par la fiction. Ce concept de littérature lazaréenne est très opérant pour décrypter les inventions littéraires (oulipiennes) de Perec. Il ne peut aujourd’hui y avoir d’écriture que lazaréenne. Comment sortir du camp concentrationnaire où la postmodernité nous a plongés ? C’est aussi à cette question que tente de répondre Opera Palas, mais il le fait en datant l’entrée dans l’espace-camp à partir de 1936. Pour le roman de la fin, l’espace concentrationnaire globalisé, l’ « espace d’exception » d’Agamben, commence avec la « fin de l’histoire”. Et, de même que Perec écrit pour retrouver la mémoire de sa judaïté perdue, le narrateur anonyme révèle son identité juive cachée à travers l’obliquité du regard antisémite : à la fin, il se découvre que le point focal d’Opera Palas est le faux antisémite connu sous le titre des Protocoles des Sages de Sion. L’allusion à Georges Perec nous induit vers la pataphysique d’Alfred Jarry, toute entière contenue dans les Gestes et opinions du Dr Faustroll dont le premier livre (« Procédure ») porte la marque du nombre 27, puisqu’il se compose des 27 livres de la bibliothèque de Faustroll et des 27 « élus » tirés de ces livres. Rappelons que Marcel Duchamp fut satrape du Collège de Pataphysique en 1953 et devint membre de l’Oulipo en 1962. L’anatomie du roman est un « corps sans organes », un corps anagrammatique, un corps livré délivré, un espace intermédiaire entre deux pôles antagonistes, la bouche et l’anus : le souffle de la parole et le caca de l’écriture. Ce caca, Artaud l’écrit parfois kha-kha pour évoquer le kha, le corps astral égyptien. Car l’écriture romanesque se situe dans l’astralité – d’où les sorties du corps physique, les projections bilocatoires du narrateur dans Opera Palas. Au rapport bouche-oreille qui est la marque du s’entendre-parler correspond le pôle antagoniste du rapport anus-sexe qui est la marque du se voir-écrire. Mais ce système romanesque anatomique n’advient que par la médiation d’un intermédiaire dialogique, un metaxu qui est le lieu de la remémoration – qui n’est pas le souvenir, mais la mémoire immémoriale du « Je me souviens ».

17 – On relève que Duchamp propose au narrateur – s’il gagne cette partie d’échec – d’obtenir cette « petite clé dorée » déposée devant eux sur la table : « Et, en un éclair, j’eus la vision du manuscrit à l’intérieur de la mallette », lui faites-vous ainsi constater. Mais cette clé n’est-elle pas aussi la clé de voûte de tout votre ouvrage, et même la clé des nombreuses portes de ce « palais de la création » dont parle le Zohar, et que votre livre tente de refléter en symbolisant cet « endroit où l’on reçoit la clé et cet endroit porte l’empreinte de la clé mais on ne peut le connaître que par la clé. Voilà : l’empreinte de la clé n’est reconnaissable que par la clé mais le lieu de l’empreinte est celui où la clé est reçue » ?

Il y a trois parties d’échecs dans le roman. Par ordre d’apparition, selon le temps diégétique : celle que Julius Wood a jouée à New-York avec Duchamp, celle que le narrateur joue avec la dame, enfin celle que le narrateur joue avec Duchamp à la fin du roman. La première et deuxième partie sont absolument identiques dans leur déroulement, Julius met Duchamp échec et mat, et le narrateur, en jouant exactement pareil, gagne aussi la partie. Cependant, seul ce dernier se voit remettre une clé après sa victoire. La partie du narrateur avec la dame occupe une place intermédiaire et diffère des deux autres. La partie n’est pas décrite en entier, mais uniquement la phase d’ouverture. Il s’agit de l’ouverture dite du « jeu des quatre cavaliers », ce qui la distingue d’emblée des deux autres parties. Évidemment, cette ouverture a été choisie pour sa dénomination qui évoque l’Apocalypse. Que nous révèle cette partie d’échecs avec la dame ? Le jeu des échecs est né en Inde au 6e siècle, il s’appelait alors Chaturanga. Le symbolisme du jeu renvoie par conséquent à la tradition guerrière de la Bhagavad Gita, poème central de l’épopée du Mahabharata. Avec la partie d’échecs entre le narrateur et la dame nous assistons à un retournement de ce symbolisme guerrier traditionnel : « Je m’étonnais de ne pas retrouver cette stratégie guerrière qui est l’essence du jeu. Notre relation ludique m’apparut comme une forme échiquéenne de l’amour courtois. » (chap. 9). Ce qui intéressait Duchamp dans le jeu d’échecs, ce qu’il cherchait à capter, c’était le jeu, c’est-à-dire la possibilité du non-combat dans une relation d’opposition. Pour jouer, il faut être deux comme dans l’amour. L’érotisation de l’intersubjectivité est l’essence du jeu. L’antagonisme prose/poésie est plus spirituel que formel. Il surgit au début du 13e siècle avec l’apparition de l’esprit bourgeois. Être courtois suppose non seulement un état d’esprit ouvert au dialogue et à la poésie, mais aussi l’horreur et le mépris de tout ce qui ressemble à la cupidité, à l’avarice, au lucre. L’esprit courtois, poétique et non capitalistique, s’est effacé avec le discours idéologique de l’esprit prosaïque de la bourgeoisie. Dans sa nouvelle, Le Joueur d’échecs de Maelzel, Edgar Poe décrit un joueur d’échecs automate qui gagne toujours, parce qu’il y a un nain caché à l’intérieur de la poupée. La puissance utilise toujours le subterfuge du caché pour asseoir sa domination, contrairement à la fraternité de l’amour qui repose sur le dévoilement. C’est la Cabale de l’amour que nous révèle la partie d’échecs du narrateur avec la dame, par opposition avec la Cabale de la puissance des deux autres parties. Il y a deux façons de jouer aux échecs, comme il y a deux manières d’écrire. Un échiquier est traditionnellement orienté : chacun de ses côtés correspond à une direction cardinale. Les joueurs se faisant face, les échecs se jouent dans l’axe Est-Ouest. L’orientation de l’échiquier correspond donc à celle d’une église. C’est pourquoi, comme par métonymie, lors de la première partie d’échecs entre le narrateur et la dame, les deux protagonistes, après avoir traversé Le Grand Verre, se retrouvent transportés devant l’autel d’une église. Cette traversée du Grand Verre est l’initiation donnée au narrateur par la dame qui s’identifie à la Sophia, c’est-à-dire à la femme initiatrice car, ainsi que le disait Abellio : la gnose est féminine. Pour Abellio, la réalisation du couple masculin-féminin doit se produire sur le plan communiel. Il s’agit d’édifier, à l’intérieur de soi, l’être de l’amour, cette connaissance du neutre qu’est la Sophia, l’être même de la féminité. La dame est la clé du roman. La lettre Shin est une autre manifestation de cette clé. Elle doit être mise en relation avec la figure récurrente du fou qui nous renvoie à la 21e carte du tarot, appelée aussi le Mat – le narrateur d’Opera Palas est un “fou” interné dans un hôpital psychiatrique qui se libèrera de sa folie en mettant Marcel Duchamp échec et mat, lors d’une ultime partie. Cependant, cette libération ne peut avoir lieu que parce que l’initiation du narrateur a déjà eu lieu précédemment. Julius Wood, bien qu’ayant joué la même partie, ne reçoit pas cette clé car il n’a pas reçu cette initiation préalable. Le Zohar dit : « Le monde d’en haut est un palais de la création qui n’a qu’une seule serrure ». Cette serrure n’a qu’une clé, et cette clé est : Bereshit ! En hébreu, Bereschit est le premier mot de la Torah. Ce mot énonce le mystère de la dimension féminine de Dieu. La tradition enseigne que les cinq premiers chapitres de la Genèse sont contenus dans le premier, le premier dans le premier verset, le premier verset dans le premier mot et celui-ci dans la première lettre : Beith. Tant que la révélation de la lettre Beith n’aura pas transformé la conscience du lecteur, la tradition conseille de ne pas aller plus loin dans la lecture. Or, cette première lettre du Livre, Beith, est en réalité la deuxième lettre de l’alphabet hébreu, Aleph étant la première. Beith, en tant que deuxième lettre, a la valeur numérique “2”, sa forme évoque un contenant, un vase couché sur le côté – ב –, et symbolise la femme archétypale, le principe féminin de la divinité. La fonction primordiale du Beith est de contenir le Aleph – א –, le Feu créateur, de procéder à sa mise en demeure : Beith est le lieu qui limite l’Infini : « la limite est le signe que Dieu nous aime. » (Simone Weil, La Pesanteur et la Grâce).

18 – Dans Zeroville – roman que l’on peut considérer comme un véritable chef d’œuvre – et qui est composé de 454 fragments amenant le lecteur à décrypter le crescendo-decrescendo cinématographique qui se joue autour du fragment 227, Steve Erickson pose cette question : « Est-ce qu’une église dépourvue de porte est une église où on ne peut entrer ou d’où on ne peut sortir ? » Vous qui défendez l’idée d’une « Église véritable », c’est-à-dire une « Église céleste » contre cette église corrompue – cette « putain de Babylone » – que l’on nous a imposée et qui serait à l’origine de cette manipulation politico-médiatique, cette question vous parle-t-elle ? Et quelle serait pour vous cette « Église véritable » ? Pourrait-elle être celle des Cathares qui serait à renouveler, à rétablir, ou à désocculter ? Pourrait-elle être celle Orthodoxe, dont vous semblez proche ? À moins que, par l’atteinte du cœur métaphysique commun à toutes les religions régulières de tout temps et de tout peuple, il ne s’agisse d’une Église, c’est-à-dire une ecclésie, une assemblée, une communauté, qui soit universelle (qui serait donc, étymologiquement, proprement catholique) ?

En aucun endroit du roman vous ne trouverez l’expression « Église céleste ». Le titre d’un ouvrage de Léon Tolstoï exprimerait bien mieux ma position : Le Royaume des cieux est en vous, virulent pamphlet contre l’État et tous les pouvoirs politico-religieux. Ma vision de l’Église authentique est de vocation millénariste. Le millénarisme a été un des moments essentiels de la critique du monde au nom de la prééminence de la vie sur le monde. Je rappellerai un passage de La Société du Spectacle (thèse 138) de Guy Debord : « Les millénaristes devaient perdre parce qu’ils ne pouvaient reconnaître la révolution comme leur propre opération. Le fait qu’ils attendent d’agir sur un signe extérieur de la décision de Dieu est la traduction en pensée d’une pratique dans laquelle les paysans insurgés suivent des chefs pris hors d’eux-mêmes. La classe paysanne ne pouvait atteindre une conscience juste du fonctionnement de la société et de la façon de mener sa propre lutte : c’est parce qu’elle manquait de ces conditions d’unité dans son action et dans sa conscience qu’elle exprima son projet et mena ses guerres selon l’image du Paradis terrestre. » Je n’adhère pas à cette thèse marxiste de Debord. Les millénaristes ne se définissaient pas en tant que classe, mais négativement en se connaissant le même ennemi. Ce n’est pas là une reprise de la conception schmittienne du politique, car pour identifier notre ennemi commun, nous devons nous départir de tout conditionnement idéologique extérieur. Cela suppose une gnose phénoménologique. J’ai soutenu dans Opera Palas cette vision millénariste de la révolution sociale espagnole que je partage avec Gerald Brenan qui a très bien vu dans son Labyrinthe espagnol que l’anarchisme révolutionnaire, principalement andalou, était une surrection du catharisme médiéval. Ma conception d’une ecclesia communautaire est très influencée par l’œuvre du philosophe slavophile Alexeï Khomiakov, un « personnage » essentiel d’Opera Palas. Khomiakov exige une liberté totale de la conscience religieuse : l’Église n’est pas une doctrine, ni un système, ni une institution, elle est un organisme vivant. De l’extérieur, l’Église reste inconnaissable, elle n’est concevable qu’intérieurement. Elle représente l’ordre de la liberté contre celui de l’autorité : la liberté se réalise dans la catholicité, et non dans l’individualisme. Contre le bureaucratisme ecclésial, Khomiakov affirme la notion orthodoxe de sobornost. Vladimir Jankélévitch a traduit sobornost par « conciliarité chorale » : la communion se confond avec une mise en commun, les individus vivant à l’unisson et entretenant le même type de relation que les choristes dans un chœur. Khomiakov, analysant la mir, la commune rurale ancestrale, y ressentait la manifestation de la sobornost dans les décisions prises à l’unanimité dans les assemblées paysannes. Il s’agit de guérir de la religion, telle est la fonction curative de l’Église authentique. Le narrateur l’explicite en évoquant l’enseignement de Krishnamurti : « Il disait qu’il ne fallait pas craindre de remettre en cause nos habitudes et nos traditions. Nous devions guérir de la religion, cette maladie de la pensée, oser traverser tous les écrans de la conscience pour dissoudre le sentiment d’exister séparément du monde. » La foi de l’homme véritablement ecclésié ne peut qu’être hypercritique, sans dogme et sans religion, irréductible à toute institution religieuse. Dieu est le nom de l’incréé. L’incréé n’est pas transcendant au créé, il est d’un autre ordre, il est le tout autre. Dans la question de Steve Erickson, le mot « porte » m’évoque un ready-made de Marcel Duchamp : Porte, 11, rue Larrey (1927). Duchamp habitait à Paris dans un appartement très petit. Pour exploiter au maximum l’espace restreint, il eut l’idée de se servir d’une seule porte qui se fermait alternativement sur deux montants placés à angle droit. Quand on ouvrait la porte pour entrer dans la chambre, elle fermait la salle de bain contigüe, et quand on l’ouvrait pour entrer dans la salle de bain, elle fermait l’entrée de l’atelier qui était mitoyen. C’était un ready-made pratique que Duchamp fit démonter, en 1963, pour l’exposer à la galerie Ekstrom de New-York. Duchamp prend ici à défaut la logique traditionnelle du tiers-exclu qui édicte qu’une chose est ou n’est pas, qu’il n’y a pas d’autre tiers possible, logique que désigne le titre de la pièce de Musset, Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée. La porte de Duchamp reste toujours à la fois, ouverte et fermée, selon une logique du « tiers-inclus » qui est celle de l’ « Église véritable ». La porte des toilettes du Simplon-Orient-Express que le narrateur ouvre inopinément pour se retrouver dans le compartiment de Betty est une « citation » de ce ready-made duchampien. Je ne peux admettre la compossibilité de l’existence d’un Dieu tout puissant et la souffrance d’un enfant innocent. D’où mon attirance éthique pour le catharisme, même si l’esthétique de la liturgie orthodoxe orientale me ravit. Le catharisme est la dernière voix occidentale de ce christianisme originel qui a opéré un renversement axiologique complet des valeurs : l’enseignement du Christ s’adresse aux pauvres. À l’opposé de l’esprit bourgeois des derniers temps, la pauvreté est une valeur spirituelle : métaphysiquement, le pauvre est celui qui a absolument tort par rapport au monde, celui qui représente désormais tout ce qu’il y a de non-pouvoir sur terre, et que tout pouvoir se propose d’exterminer.

19 – Vous faites le constat qu’écrire est « une aventure mystique, une quête vers le point de jonction des deux livres, l’intérieur et l’extérieur », vous appuyant notamment sur Saint Bonaventure qui affirme « qu’il existe deux livres : « L’un écrit intérieurement, qui est l’art et la sagesse éternelle de Dieu ; l’autre, écrit au-dehors, qui est le monde sensible » ». L’écriture actuelle, pâte à fiction sérielle et standardisée, peut-elle encore faire émerger des œuvres hors du storytelling globalisé et automatisé, ou bien a-t-elle toujours les moyens de produire autre chose que des histoires divertissantes, des romances à gogo, et des fictions testimoniales dignes de faits divers dans les médias ? Si vous faites avouer – dès 2017 ! – à votre narrateur « l’inceste tel qu’il s’était produit » lorsqu’il était enfant, et sur lequel il aurait peut-être le vague désir d’écrire pour entrer en littérature, vous n’hésitez pas une seule seconde à lui faire répondre par l’intermédiaire de son ami : « … ce n’est que de la littérature de merde. […] Ce que vous venez de raconter sur l’inceste et tout le pataquès, on s’en branle. Vous voulez imiter Georges Bataille ? On ne vous demande pas de transgresser mais de transcender ». En pleine « affaire Duhamel », n’estimez-vous pas cependant que le roman – même si celui de Camille Kouchner transgresse plus qu’il ne transcende – permet d’agir contre ces infâmes réalités qui gangrènent la société ? Ce genre de romans, même s’ils ressemblent plus à des témoignages qui concernent surtout la justice, la psychanalyse et la sociologie tant dans leur forme que dans leur fond, n’auraient-ils pas aussi le mérite, et cette fonction salvatrice, de la « prise de conscience » ? Ou pensez-vous, au contraire, qu’ils ne peuvent la réaliser, justement parce qu’ils n’ont rien à voir avec la littérature qui, seule, peut quelque chose dans cette prise de conscience, c’est-à-dire dans l’accès à cet autre plan de conscience, cette fameuse « terre du ciel » dont parlent certains poètes persans et que vous évoquez ? De ce point de vue, ont-il un lien avec ce « roman de la fin » dont vous parlez ? Un ancien administrateur générale de la Bibliothèque nationale avait ainsi confié en 1985 à Raymond Abellio que, « ce qu’on lira au 21e siècle sera très différent de ce que nous lisons aujourd’hui ». Y sommes-nous donc arrivés avec ce genre de « romans » ? Pourtant, lorsque votre narrateur se demande qui peut bien encore s’intéresser à la littérature aujourd’hui, il s’entend répondre très étonnamment : « Détrompez-vous, les hommes des sociétés postmodernes sont possédés par la littérature même s’ils l’ignorent ». Qu’entendez-vous donc par-là ?

Ce que j’appelle roman de la fin est ce que Raymond Abellio a désigné sous l’expression de « roman du huitième jour » qu’il définit ainsi dans une lettre à Dominique de Roux : « C’est le roman de l’homme intérieur. Est-il possible de l’écrire ? Je vous le dirai lorsque j’aurai passé trois ans dessus ou dix ans. Pourquoi ? Parce que l’homme intérieur n’a plus d’histoire. Mais il peut y avoir roman quand même parce que cette immobilité de l’esprit se situe dans une âme et un corps. Qui bougent eux, et bougent même plus que jamais. On peut dire aussi que c’est le roman de la transfiguration, mais qui comprend aujourd’hui ce mot ? L’homme intérieur est celui du septième jour. Parvenu à ce point du temps, il est encore un Moi. C’est à ce moment que le monde est transfiguré par lui. Le Fils : « J’attirerai tout à moi ». Le Fils fait monter le monde jusqu’à lui. Ce n’est pas lui qui redescend dans le monde, c’est le monde qui vient en lui, en haut de la montée, et le Moi alors se fait Nous. C’est cela le huitième jour, l’achèvement de ce que les bouddhistes appellent la Voie du Grand Véhicule. » (Lettre citée in Dominique de Roux, Les Dossiers H, p. 165.). Il n’y a pas de huitième jour dans la Genèse. Après les six jours de la création et le repos du septième jour, tout semble achevé. Cependant, c’est au huitième jour que tout commence pour l’homme. Le huitième jour coïncide avec l’octave, le huitième ton grégorien, et correspond aussi à ce « huitième climat » dont parle Henry Corbin dans son livre L’Homme de lumière dans le soufisme iranien : le « climat de l’âme », l’Orient que cherchent les mystiques à travers leurs « Voyages au pays de l’Imam » ou les chevaliers dans leurs « Visites au Château du Graal ». Le Pays de l’Imam et le Château du Graal sont un même lieu spirituel. L’expression persane qui désigne ce lieu est Na-Koja-Abad, le « Pays du Non-où ». Ce lieu n’est pas une utopie, il est celui de l’incarnation et de la résurrection du Fils que représente la lettre hébraïque Shin qui vient s’insérer dans le tétragramme divin YHShWH. Cette cinquième lettre, Shin, représente le Fils dans son incarnation humaine. De fait, la nature ternaire de l’homme – Corps, Âme, Esprit – est signifiée par la forme graphique de la lettre avec ses trois barres : ש. Écrire et lire, c’est être livré à soi-même corps et âme. Mais « soi-même » n’est pas le lecteur, et il n’est pas l’auteur : il est leur conjonction, il est leur relation. Il y a deux types d’écriture, l’intérieure et l’extérieure, l’active et la contemplative. Toutefois, ces deux types d’écriture sont à ce point couplés que, bien qu’ils puissent se diversifier en quelque endroit, néanmoins l’un ne saurait être pleinement sans quelque partie de l’autre. On comprendra mieux ce lien radical qui les relie en les mettant en analogie avec ce que Martin Buber a nommé les « mots-principes » : Je-Tu et Je- Cela. Les « mots-principes » sont deux couples de mots, Je-Tu et Je-Cela, qui correspondent à deux attitudes opposées de la conscience humaine face au monde. À travers le mot Je-Cela, la conscience appréhende le monde en tant qu’objet. C’est le monde de l’expérimentation du cogito cartésien et de l’expérience vécue par l’ego. Dans la sphère du Cela, l’homme prend possession du monde. Au contraire, avec le mot Je-Tu, le monde est perçu en tant que relation. C’est dans l’ici et maintenant de la rencontre que surgit la réciprocité. En se reconnaissant réciproquement, les consciences se créent et s’affirment sans autre forme de médiation. Dans la société du capitalisme globalisé, le pôle du Je-Tu se trouve presque totalement effacé par le pôle du Je-Cela. Quand je prononce le mot « Je-Cela », je conçois le monde comme expérimentation, quand je prononce le mot « Je-tu » je le vis comme relation. Le « Je » de l’homme est un rapport au monde. Il n’y a pas de « Je » en soi, mais une duellité de la conscience, selon qu’elle se tourne vers le dedans ou vers le dehors. Le mot-principe Je-Tu ne peut être prononcé que par l’être entier, mais au contraire, le mot-principe Je-Cela ne peut jamais l’être : « Dire Tu, c’est n’avoir aucune chose pour objet. Car où il y a une chose, il y a autre chose ; chaque Cela confine à d’autres Cela. Cela n’existe que parce qu’il est limité par d’autres Cela. Mais là où l’on dit Tu, il n’y a aucune chose. Tu ne confine à rien. Celui qui dit Tu n’a aucune chose, il n’a rien. Mais il est dans la relation. » (Martin Buber, « Je et Tu », in La Vie en dialogue, p. 8.). Cependant, si Buber oppose ainsi le monde du Cela au monde du Tu, il ne méprise pas pour autant un monde au détriment de l’autre. Il met en évidence leur nécessaire antagonisme. C’est pourquoi, pour répondre à votre question, j’inclinerai à penser que les romans de témoignages egobiographiques, bien qu’appartenant à la littérature du « Je-Cela », n’en sont pas pour autant méprisables, mais à condition qu’ils demeurent reliés à la mémoire du « Je-Tu ». L’homme ne peut vivre sans le Cela, mais s’il ne vit qu’avec Cela, il ne peut réaliser sa vocation d’homme et sa misérable vie, dénuée de la Présence réelle, l’ensevelit dans une réalité irreliée. En réalité, le Livre absolu, tel que le « mangent » le prophète Ézéchiel et l’apôtre Jean, est écrit à la fois « au-dedans et au-dehors ».

20 – « Surtout ne devenez jamais écrivain ! Il s’agit pour vous d’écrire sans devenir écrivain », déclare Julius Wood au narrateur. Qu’entendez-vous donc par-là, alors même que tout le monde – ou presque – se déclare « écrivain », ou rêve de le devenir sans se donner la peine d’écrire, dans tous les cas, sans avoir l’intention de s’y vouer corps et âme ? Ainsi, en avançant qu’il faut écrire sans devenir écrivain, voulez-vous suggérer que la grande majorité de ceux qui clament être « écrivains » n’ont jamais été le plus souvent autre chose que des « poseurs », et qui plus est, des « poseurs » mortifères dans leur velléité angoissée et angoissante de faire toujours parler d’eux et d’imposer leur « nom » à l’écriture, quand bien même ceux-ci ignoreraient tout de l’écriture et des immenses œuvres préexistantes à leur propre existence ? On se souvient ainsi de ces fameuses cartes de visite où, jadis, le patronyme était suivi de cette qualité revendiquée d’ « Homme de Lettres », tout comme on peut voir fleurir, aujourd’hui sur les réseaux sociaux, ces profils dont le patronyme est directement associé, à l’aide d’un trait d’union, à celui d’ « écrivain » ou d’ « auteur ». Ce serait vraiment drôle si ce n’était pas à ce point pathétique… Alors, quand on a l’ambition de faire œuvre, faut-il à ce point fuir un tel mot si « vain », comme il le signifie d’ailleurs lui-même si parfaitement ? Tout comme Duchamp se disait « anartiste », vous diriez-vous « anarchivain » ?

La vanité de vouloir jouer un rôle dans la société du Spectacle, la quête du succès et son obtention à tout prix, Duchamp les a analysées dans son Grand Verre. En lisant, le lecteur d’Opera Palas est renvoyé à son propre acte interprétatif, le roman est le miroir de sa pensée. Cela est rendu possible parce que le moi du narrateur anonyme s’efface au fur et à mesure qu’avance le récit. Une véritable opération alchimique se joue entre le narrateur et son double : Palas. Le personnage de Palas est le nom générique de tous les lecteurs élus d’Opera Palas. Il y a deux types possibles de lecteur. Le premier est celui qui se conforte dans la certitude de son moi, le lecteur aliéné qui réagit à partir du prêt-à-penser que la « littérature » lui a inculqué – pour celui-là, ce roman n’est pas un roman et il renoncera très vite à le lire, ou même, sous l’emprise de son propre conditionnement idéologique, il l’interprètera comme antisémite, fasciste, homophobe ou conspirationniste. Le second type de lecteur est celui dont le zèle lui permet d’entrer en relation avec l’œuvre, d’établir un dialogue avec elle et de faire de sa lecture une opération de désaliénation de sa pensée. Le lecteur zélé accepte la mise en danger d’une lecture cathartique qui l’amène à oser se regarder lire. La question que pose la contre-littérature au lecteur ne porte pas sur l’existence du Verbe, celui-ci étant connu en tant que réponse donnée, déjà là, mais sur sa transcendance ou son immanence en l’homme. Écrire dans l’intelligence du Verbe consiste seulement à se placer en sa présence et non sous son autorité – cette « gnose lyrique » est un don du Verbe et, en cela, l’écriture s’assimile à la foi. La foi de l’Église authentique, c’est-à-dire de l’Église contraire à toute religion, est certitude, relation vivante, énonciation du mot-principe bubérien « Je-Tu », et forclose à toute croyance théologique. Il s’agit d’une foi anarchiste, une foi sans croyance et sans autorité, une foi sans arché. C’est dans la perspective de la foi que se justifie la théorie de la contre-littérature comme gnose lyrique. Dans son Quatrième Évangile, Jean associe constamment la foi, pistis, à la connaissance, gnosis : les deux termes désignant pour lui une même chose. Effectivement, la foi hébraïque – hémounah – et sa retranscription grecque – pistis – ne portent pas sur l’existence de Dieu : Dieu existe en tant que fondement de toute existence et sans lui rien n’existerait. La foi n’a donc rien à voir avec la « croyance » en Dieu, mais avec la « force » de Dieu. La tradition hébraïque adjoint au nom de Dieu celui d’El Haï, le Vivant : Shaddaï-El Haï est le Dieu Vivant d’Abraham. Le Verbe est la réponse en attente de la question de l’écriture. Le travail de l’homme sur lui-même est donc un travail spirituel totalement libre et non servile, un service rendu à Dieu et au monde : « Que mon âme soit seulement au corps et à Dieu ce qu’est ce porte-plume à ma main et au papier – un intermédiaire. » (Simone Weil, La Connaissance surnaturelle). Écrire est un « métier » au sens noble du terme, c’est-à-dire une activité à valeur initiatique susceptible de nous mettre sur la voie des Mystères. L’initiation, ainsi comprise, est une métaphysique vécue – une « métaphysique expérimentale », aurait dit Daumal. Dans un entretien pour la BBC, en 1959, Marcel Duchamp s’est défini comme anartiste, c’est-à-dire pas artiste du tout. À partir du moment où il a commencé à travailler sur son Grand Verre, dès 1913, Duchamp n’a plus fait œuvre d’artiste, mais d’anthropologue de l’art. Qu’est-ce que l’art de ce point de vue anthropologique ? Voici ce qu’il déclarait à Francis Steegmuller, en 1963, dans Show Magazine : « Méfiez-vous des artistes ; les artistes sont des bêtes (« artists are beasts »). Tous les artistes depuis Courbet ont été des bêtes. Tous les artistes devraient être internés pour hypertrophie de l’ego. Courbet a été le premier à dire : « Acceptez mon art ou ne l’acceptez pas. Je suis libre ». C’était en 1860. Depuis cette date, chaque artiste a eu le sentiment qu’il devait être encore plus libre que le précédent. Les pointillistes plus libres que les impressionnistes, les cubistes encore plus libres, et les futuristes et les dadaïstes, etc. Plus libre, plus libre, plus libre – ils appellent cela la liberté. Les ivrognes sont mis en prison. Pourquoi l’ego des artistes devrait-il être autorisé à dégorger et empoisonner l’atmosphère ? Ne sentez-vous pas cette puanteur ? ». Cette revendication de la liberté par l’artiste est une imposture, elle n’est que la revendication de la singularité de son amour-propre. Le désir de se faire un nom est agonistique et mimétique, comme l’a montré René Girard. L’intentionnalité de toute création artistique est une fiction subjective, identitaire et distinctive. L’acte d’écriture que j’ai voulu réaliser dans Opera Palas est un refus de ce processus. Sur cette question, les paroles de l’Ecclésiaste sont irrévocables : « Je vois, moi, que tout le travail, tout le succès d’une œuvre, c’est jalousie des uns envers les autres : cela est aussi vanité et poursuite de vent ».

21 – Tandis que Sophocle nous prévenait que « ne pas naître, voilà qui vaut mieux que tout », ou que Schopenhauer – s’en inspirant – déclarait que « le seul bonheur est de ne pas naître », vous écrivez pour votre part que « ceux qui voient avec les deux yeux – l’interne et l’externe – savent que ce monde plat est le pire qui ait jamais existé, tels sont les véritables compagnons d’Al-Khadir, le prophète au manteau vert dont un autre nom est Ilyas, Élie le prophète ». Par quel biais, d’après vous, trouver le sens de cette vie afin de faire advenir autre chose que l’effroi qu’elle suscite ?

La question du mal traverse tout le roman. Il y a deux façons d’y répondre : la vision éthique du mal suppose que la responsabilité en revient à l’homme, la vision tragique expose le mal comme déjà là. C’est la vision tragique du mal qui transparaît dans Opera Palas. Cette vision débouche sur une réalité ontologique du complot qui est celle que Paul de Tarse nomme le « mystère d’iniquité » : le complot contre la réalisation de l’humain. Car l’homme n’est pas achevé et sa vocation est de se réaliser à l’image et à la ressemblance de Dieu – Dieu est la mémoire « en avant » de l’homme réalisé. Tous les autres complots sont des inventions, des leurres littéraires qui ne visent qu’à faire oublier ce complot ontologique. On se rappelle l’avertissement de Baudelaire : « La plus belle des ruses du Diable est de vous persuader qu’il n’existe pas. » Les mandarins de l’État construisent de belles théories pour nous persuader qu’il n’existe aucun complot. Mais, de même qu’il n’y a de terrorisme que d’État, il n’y a de complot que d’État. Cela est explicitement dit dans le roman : les Protocoles ne sont évidemment pas un complot judéo-maçonnique, mais ils sont un complot d’État – de l’État au sens générique, qu’il soit russe ou français, tsariste ou républicain. Il nous faut être plus rusé que le Diable, de façon que sa ruse se retourne contre lui. Le fascisme est une forme de terrorisme d’État et l’antifascisme participe d’une stratégie de la terreur imposée au peuple pour annihiler sa conscience révolutionnaire. Ontologiquement l’émergence de la littérature est liée à la fin du prophétisme hébreu. Après l’édit de Cyrus qui permit aux Judéens de retourner dans leur patrie, les prophètes disparurent de la communauté juive et ce furent les scribes qui se chargèrent de fixer le canon des livres sacrés. Ce sont ces Tannaïm que Jésus-Christ apostrophera ainsi : « Malheur à vous, les légistes, parce que vous avez enlevé la clef de la science ! Vous n’êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés ! ». Par ses prophètes, Dieu révèle aux hommes la voie de leur réalisation, mais cette voie est volontairement obstruée par le complot ontologique et ses sbires, tous les « tyranneaux » de la domination politique, comme les nomme La Boétie. Israël, c’est l’homme réalisé, celui qui, tel Jacob, s’est libéré des écorces du « vieil homme », en osant se confronter à Dieu ; car, d’un certain point de vue, ce qui se joue dans Opera Palas, sur l’espace noir et blanc d’un échiquier rhétorique, c’est la lutte de Jacob avec l’ange où Jacob reçoit le nom d’Israël. Toutefois, si l’herméneutique présente dans le roman s’inspire de l’imaginaire biblique, elle ne saurait pour autant être étrangère à l’âme odysséenne car, s’il n’y a pas eu de prophétisme hellène, la poésie, qui est la langue des prophètes, a construit sa demeure en Grèce : prophétisme et poésie donnent lieu à une reliance dynamique entre Athènes et Jérusalem. Qu’est-ce que le mal ? Pour Marcel Duchamp tout ce qui est mâle, fonctionnellement mâle, comme un boulon est mâle et un écrou femelle, désigne le désir de singularité de l’ego. Dans ses notes sur Le Grand Verre, Duchamp utilise le mot « mâlique » pour désigner cette hypertrophie du moi, cet amour-propre qui est le principe du mal enraciné dans l’homme. Tel est le grand mal civilisationnel de la lutte des sexes et de la domination patriarcale. D’où la recherche de la béance comme seul lieu de libération possible. La dame est la clé du « sens de la vie » car elle est le lieu du neutre. Il y a un mot du grec ancien, Metaxu, qui signifie « intervalle ». C’est un mot de Platon que Simone Weil a repris. Ce qui est « entre » sépare, mais peut aussi relier. Simone Weil donne pour exemple le mur d’une prison qui sépare deux prisonniers, mais qu’ils peuvent utiliser pour communiquer entre eux par des coups frappés : le mur les sépare et les relie. Ainsi, le metaxu peut être assimilé au « tiers-inclus » de la logique lupascienne. Metaxu est ce qui, dans ce monde globalisé, isole, enferme, mais peut ouvrir la voie vers la rencontre de l’autre : la possibilité initiatique d’un passage vers la fraternité humaine, vers la redécouverte de la pensée du commun. Les metaxu sont des trouées dans l’espace-camp par lesquelles nous pouvons nous échapper, trouées se faisant jour au milieu des non-lieux – au sens où Marc Augé (Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité) emploie ce terme – c’est-à-dire des zones hostiles à tous rapports d’appartenance et qui provoquent des formes singulières de solitude et d’anonymat. Les metaxu sont les interstices par lesquels il est possible de s’extraire du rêve imposé par la « société du Spectacle ». Martin Buber a désigné cet « entre-deux » où une personne en rencontre une autre dans la réalité duelle de la relation par le mot principe « Je-Tu ». En hébreu, lieu se dit maqom, de la racine qum qui signifie « se lever, se dresser, se tenir debout » ou « relever, rétablir, redresser ». Un lieu, au plein sens du terme, est un point de l’espace où intervient la verticalité. Chacun d’entre nous occupe un point de l’espace-camp d’où il lui appartient de s’élever pour renaître à l’humain. Le destin du lecteur est de trouver le livre qui soit le lieu de son redressement.

22 – Ainsi, « Ibn’Arabî, le plus grand des maîtres soufis, celui qui reçut la khirqa des mains d’Al-Khadir, a prophétisé que le dernier homme serait Chinois » ? Et le dernier roman qui serait capable de bouleverser cet ordre des choses ici bas, d’où proviendra-t-il alors ? N’est-ce pas lui, ce fameux « roman de la fin » ?

La quête du narrateur est celle d’une lettre. C’est la première amorce narrative exprimée dès l’incipit : « Chacun d’entre nous, même s’il l’ignore, vit au rythme de l’alphabet sacré. Mon cœur, depuis ce soir-là, bat au rythme d’une lettre qui se raconte en moi ! » Au cours du roman, de nombreux indices dévoileront que cette lettre est le shin. Par exemple, dans ce passage se déroulant dans le Simplon-Orient-Express :

Nous traversâmes un long couloir en bois d’acajou puis une sorte de fumoir aux murs recouverts de cuir de Cordoue. Les dossiers des sièges étaient frappés du monogramme W.L. de la compagnie exploitante. En passant devant un immense miroir mural, je m’aperçus que ces lettres inversées renvoyaient aux initiales de Julius Wood.

– La graphie du shîn, la vingt-et-unième lettre hébraïque ressemble à un W, comme l’initiale de mon nom. Je vais vous confier un secret : il y a deux lettres, sîn et shîn, pour un seul signe, ש, mais le shîn est surmonté d’un point sur sa branche droite, שׁ alors que le point du sîn est à gauche שׂ.

La référence à la prophétie d’Ibn’Arabî doit être entendue à partir de la première syllabe du mot « chinois » qui contient la bonne prononciation de la lettre shin – Le lecteur doit non seulement se voir-lire, mais encore s’entendre lire. Un épisode du Livre des Juges (Jg, 12, 5-6.) exprime cette élocution adéquate : « Galaad coupa à Éphraïm les gués du Jourdain, et quand les fuyards d’Éphraïm disaient : « Laissez-moi passer », les gens de Galaad demandaient : « Es-tu Éphraïmite ? » S’il répondait : « Non », alors ils lui disaient : « Eh bien, dis Shibboleth ! » Il disait « Sibboleth » car il n’arrivait pas à prononcer ainsi. » Les Éphraïmites sont incapables de prononcer le Shin, première lettre du mot Sibboleth. Il nous faut reconnaître dans ce Galaad biblique, le gardien de la Parole perdue. Ainsi, le « dernier homme » sera chinois car il sera le dernier porteur de la puissance du Nom divin. Il sera capable de vivre la sur-évolution de la révélation, c’est-à-dire l’accomplissement même du Nom de Dieu, du Tétragramme : YHWH. Dans les romans arthuriens, au fondement de la littérature occidentale, la Quête du Graal à laquelle seul Galaad parvient, est la recherche de cette cinquième lettre insérée dans le cœur du Nom divin : YHShWH. Cette cinquième lettre, le Shin, de valeur numérique 21, représente le Fils dans son incarnation humaine, elle est la quintessence de l’humain. De fait, la forme graphique de la lettre avec ses trois barres – ש – représente la nature ternaire de l’homme – corps, âme, esprit. On voit que l’expression « dernier homme » dans Opera Palas est antagonique de l’expression utilisée par Nietzsche (der letzte Mensch) dans Ainsi parlait Zarathoustra pour désigner l’extinction à venir du dépassement de soi de l’homme par la volonté de puissance et son incapacité à atteindre l’état du Surhomme. Le dernier homme d’Opera Palas est la figure christique de l’homme réalisé dans l’amour agapique. Ce Nom de gloire est évoqué à plusieurs reprises dans le roman, et notamment – mais de façon négative – quand est retranscrit un passage des Toledot Yeshu où Jésus est qualifié de sorcier :

– Mais sorcier, pourquoi ? – Il aurait pénétré dans le Saint des Saints et subtilisé en fraude la véritable prononciation du Nom divin. Il s’introduisit dans le Temple où se trouvait la pierre fondamentale, celle du songe de Jacob. Elle était le support immémorial du Nom divin qu’elle portait engravé. Or, posséder ce Nom et savoir le prononcer donnait des pouvoirs fabuleux. Les Sages d’Israël, pour se prémunir contre les usurpateurs, avaient fait placer, en haut de colonnes en fer, de part et d’autre de la porte d’entrée, deux chiens d’airain. Si quelqu’un essayait d’apprendre les lettres du Nom, à la sortie les chiens aboyaient sur lui et le Nom était instantanément oublié. Voilà comment procéda Yeshu le bâtard : à l’intérieur, il prononça les lettres en incisant sa cuisse et il ne ressentit aucune souffrance. Il cacha dans la plaie un parchemin où le Nom était inscrit ; puis, pour refermer ses chairs sans douleur, à nouveau il prononça les lettres. Quand il sortit, les deux chiens d’airain aboyèrent sur lui et il oublia aussitôt ce qu’il avait appris. Dehors, il déchira sa cuisse pour en extraire le parchemin. C’est ainsi qu’il put s’emparer du Nom divin, ce qui lui permis de produire des miracles et d’accomplir toutes sortes de sortilèges !

Le dernier homme est le dernier romancier. C’est là le secret du roman :

Concernant ce secret, je m’interroge encore : faut-il le dire ou le garder ? Malheur à celui qui dévoile les mystères, est-il dit, mais malheur à lui s’il ne les dévoile pas ! Wood me répétait souvent : « Le dernier événement placera le dernier romancier devant la gageure impossible de le décrire et de le vivre ».

C’est pourquoi le narrateur ne peut prononcer le dernier mot du dernier événement qui est celui de la fin du roman, mais l’explicit révèle le lieu du passage et le mot de passe :

Je me souviens des hautes murailles blanches, au bord des pentes de l’Himalaya, où se déroulent à l’envers les images de ce monde qui va finir ; et j’attends la dernière image pour prononcer le dernier mot ; et, le dernier mot, comme un venin, monte de mon cœur. Mais le cœur est un état de silence.

Texte © Alain Santacreu & D-Fiction – Illustrations © DR

(Saint-Ange, été 2021)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.