Ma présence et ma vie seraient inéluctables : mais je ne sais quoi d’impossible, d’inconcevable en serait le principe. (Georges Bataille)

Je revois mon père debout, immobile et pensif, devant une toile de taille moyenne accrochée au mur de son bureau, à cette période où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, fin des années 80, période qui me paraît aujourd’hui lointaine, presque incertaine tant les évènements qui lui sont liés sont confus, enchevêtrés, à bien des égards inimaginables, déjà par le demi-siècle – cinquante-sept années précisément – qui séparait nos deux existences : il était né en 1914 et moi en 1971.

Je revois ainsi mon père debout, se tourner alors légèrement vers moi et d’un mouvement précis de la main en direction de cette toile représentant un visage tout à la fois déformé et structuré par le geste maîtrisé du peintre qui l’avait exécuté, et par la surépaisseur de la matière qui lui donnait une sorte d’énergie en surface, me demander si je le reconnaissais à travers ce tableau datant des années cinquante qu’avait réalisé un certain Frank Orbeck ou Orbaque – me sembla-t-il saisir – rencontré après la guerre dans son pays chez l’écrivain Iris M. Origo et dont il était proche depuis, bien qu’à mes questions concernant cette relation, ces années-là, les circonstances de son engagement dans les services secrets, son affectation en France en 1939, ses activités durant trois décennies auprès d’un des plus grands experts américains en livres anciens et en manuscrits, sa passion pour les dialectes poétiques anglo-normands qui l’amenèrent à entretenir une grande amitié avec Ezra Pound, etc., mon père me répondit immanquablement – comme il l’a toujours fait jusqu’à sa mort – que c’était une longue histoire qu’il me raconterait sans doute un jour, même s’il estimait qu’elle ne puisse m’intéresser d’aucune façon.

Je raconte ce souvenir comme si j’avais l’intention de faire une confidence ou une révélation. Toutefois, je ne relate pas ce souvenir pour me confier, ni pour divulguer une « chose » dont la coïncidence avec le sujet de ce texte est tout à fait incroyable – pour ne pas dire ahurissante – mais parce que, d’une part, ce souvenir fait « sens » par rapport à mon projet d’écriture, et d’autre part, il découle directement aujourd’hui de ma relecture de l’œuvre de W. G. Sebald, et plus particulièrement, du premier volume par lequel j’ai découvert cette œuvre : Les Émigrants. Il y a d’ailleurs, dans les quatre récits qui constituent cet ouvrage, une sorte de souvenance fabuleuse de plus en plus réelle et tangible, non pas seulement de ce qui a été sans avoir pu être, mais aussi de ce qui sera malgré ce qui n’est pas encore, illustrant parfaitement les propositions de L. J. Wittgenstein selon lesquelles le monde « est tout ce qui arrive », « est l’ensemble des faits, non pas des choses », « se dissout en faits » et que « ce qui arrive, le fait, est l’existence d’états de choses », tout en précisant que « nous nous faisons des tableaux des faits » et qu’un « tableau représente le fait dans l’espace logique, l’existence et la non-existence des états de choses ». En bref, qu’un « tableau représente ce qu’il représente indépendamment de sa vérité ou de sa fausseté […] » et que « ce qu’il représente constitue son sens », et donc que, « par lui-même, le tableau ne fait connaître rien de ce qu’il y a de vrai ou de faux », car tout simplement, « il n’y a point de tableau qui soit vrai » [1].

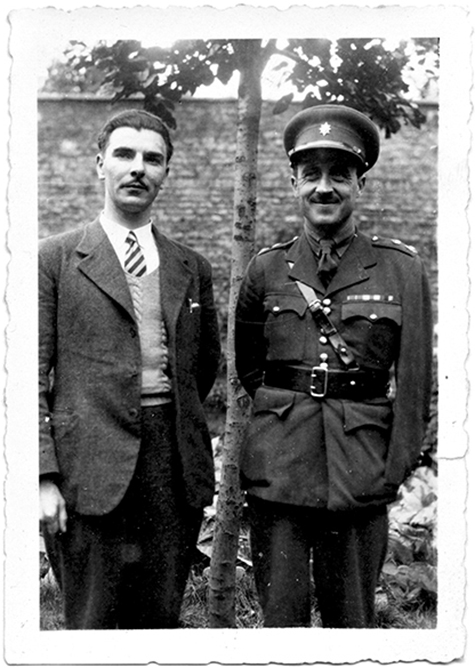

Mon père avec le lieutenant-colonel James M. Langley en 1944. Langley gérait la Division Services secrets britanniques appelé « MI 9 » qui avait recruté mon père pour être envoyé incognito en France du début de la Seconde Guerre jusqu’à la Libération en 1944. Langley évoque cette période dans ses Mémoires : Fight Another Day (Collins, 1974) & MI 9 Escape or Evasion (The Bodley Head Ltd, 1979, rééd. Biteback Publishing, 2011).

Les faits que je relaterai ici, c’est-à-dire cette existence d’états de choses qui depuis des années m’obsède – en dehors de la vérité ou de la fausseté du tableau qu’ils représenteront pour le lecteur – donneront le prétexte de cette contribution tout en signalant que leur sens profond déborde le sujet même de cette contribution pour toucher à des projets d’écriture dont l’ampleur à ce jour – par rapport à mes capacités, ma volonté ou tout simplement l’angoisse de m’y confronter – dépasse largement toute notion de conformité ou d’exactitude à la manière où, « à partir d’un tissu de mensonges, par ce subterfuge » comme l’expliquait lui-même Sebald, « vous obtenez quelque chose qui est plus fidèle à la vérité […] que si vous relatiez des réalités strictement vérifiables »[2].

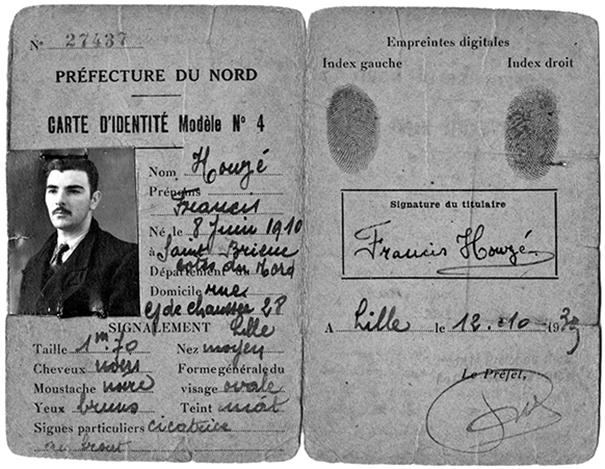

La carte d’identité nationale française délivrée à mon père lors de son infiltration en France en 1939. Hormis le jour de naissance, l’année est fausse tout comme son nom.

Cependant, je sens que le départ de cet exposé est gênant. Il laisse croire qu’un simple souvenir, par des voies détournées, me ramène à Sebald alors que c’est plutôt lui, ou plus exactement les quatre récits qui constituent Les Émigrants qui, à travers ma lecture et ma relecture au fil des années, ne cessent de me ramener à mon père en faisant remonter ces traces enfouies depuis toujours en moi, et que je n’ai pu ou su regarder du vivant de mon père bien que, je le vois, elles expliquent pour beaucoup la réalité qui est la mienne aujourd’hui, même si souvent, je ne sais plus très bien faire la part des choses entre ce que j’imagine s’être passé et ce qui s’est réellement passé. Par ailleurs, je sens aussi qu’il va falloir que je donne à mon exposé un tour plus théorique.

Un des faits les plus étonnants, me semble-t-il, est lorsque j’ai vu ce livre de Sebald pour la première fois : il était posé en évidence sur le bureau de mon père qui venait juste de le recevoir. À l’époque – il me semble que c’était pendant l’été 1996 – j’ai feuilleté l’ouvrage sans y prêter vraiment attention. Je savais alors que mon père était en relation avec de nombreux écrivains dont la plupart des ouvrages m’étaient inconnus n’étant pas traduits dans ma langue. C’était le cas pour The Emigrants. Je l’ai donc davantage feuilleté par réflexe que par réel intérêt. Je me souviens aussi avoir lu les quelques mots manuscrits qui figuraient sur la page de titre à l’adresse de mon père et qui évoquaient un certain « Frank » et sa « mémorable histoire », ce dernier terme étant – de manière étrange à mes yeux pour le coup – écrit avec un tiret dans le mot lui-même : « hi-story ». Cette dédicace était, tout aussi étrangement à mes yeux, signée d’un « Your sincerely, Max. ». Je n’ai pas demandé à mon père qui était ce Max – qui à mes yeux ne correspondait pas au nom de l’auteur ni à celui d’une connaissance proche.

Les années passèrent et, en 1999 – précisément le 27 février, jour de mon anniversaire – je reçus par la poste l’ouvrage traduit en français, et tout fraîchement publié le mois précédent aux éditions Actes Sud. L’envoi, complètement anonyme, était accompagné d’une carte d’anniversaire sur laquelle étaient tracés au stylo un petit cœur suivi de plusieurs petites croix. Je me souvenais vaguement de ce livre aperçu plus de deux ans auparavant sur le bureau de mon père et je songeai alors qu’il ne pouvait en être que l’expéditeur. Mais lorsque je pus le joindre, il nia m’avoir envoyé quoi que ce soit ni même comprendre de quoi je parlais. Entre le trouble et l’agacement, je lui demandai néanmoins de me chercher, parmi les livres qui étaient empilés de toutes parts dans sa demeure, l’ouvrage en question dans son édition anglaise que je lui réitérai avoir feuilleté chez lui. Évidemment, mon père ne le retrouva pas et me dis à plusieurs reprises que j’avais dû rêver.

Dois-je dire que la lecture des Émigrants me fut tout à la fois d’une grande libération et d’une grande douleur ? Aussi, lorsque Les Anneaux de Saturne furent publiés en octobre de la même année, je me procurai et lus l’ouvrage immédiatement avant d’obtenir en 2001, dans ma langue, Vertiges. Il serait trop long d’expliquer pourquoi je ne maîtrise pas ma langue paternelle, mais à l’instar des personnages des Émigrants qui « ont un rapport pathologique avec leur langue d’origine plongée dans l’oubli » [3], j’ai – comme nous disons si communément – une sorte de « blocage » qui, s’il ne m’empêche pas de « communiquer » dans cette langue, me bloque irrémédiablement lorsqu’il s’agit de lire ou de m’exprimer plus formellement. Quoi qu’il en soit, c’est bien la lecture des Émigrants qui me permit d’accéder aux souvenirs enfouis de cette « Histoire » qui m’échappait et qu’avait traversé en grande partie mon père. En effet, chacun des récits reconstituant les existences des quatre personnages dont il est question – Dr Selwyn, Paul Bereyter, Ambros Adelwart et Max Ferber – contient un détail ou une information qui, de manière frappante, a à voir de près ou de loin avec le propre passé de mon père. D’abord, le fusil acheté par le Dr Selwyn aux Indes : mon père s’en était lui-même procuré un là-bas lorsque l’armée britannique l’y expédia avec son régiment dans les années 30. Ensuite, la voiture allemande Dürkopp que possédait la famille Bereyter dans les années 20 : mon père accompagnait lui-même son père à la même époque dans une telle voiture (allemande, mais d’inspiration française, cette voiture était alors assemblée en France et en Grande-Bretagne). Puis, la ville de Mamaroneck à New York où vivait Ambros Adelwart : mon père séjourna précisément dans cette localité à de nombreuses reprises entre 1950 et 1980, période durant laquelle il effectuait des « missions » pour un expert en livres anciens et en manuscrits établi downtown. Enfin, la ville de Manchester où Max Ferber, réfugié en 1943, avait effectué en 1944 son service militaire au camp de Catterick : mon père avait lui-même effectué, plus de dix ans avant, sa formation militaire dans le même camp !

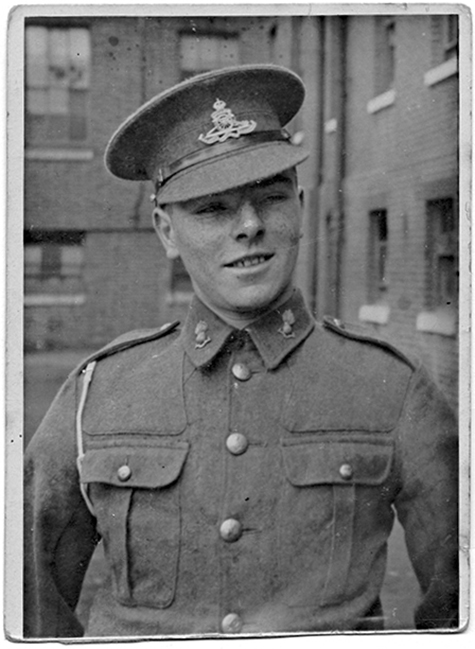

Mon père en 1931 à son entrée au camp militaire de Catterick.

Cependant, concernant Max Ferber, ce n’est pas tant ce détail qui m’étonna que le récit dans son intégralité même. Évidemment, dès la première lecture que j’en fis, je repensai à la dédicace que j’avais pu lire sur l’exemplaire de mon père et qui était signée du même prénom que celui du personnage. Sur le coup, pour moi, il ne faisait donc aucun doute que c’était bel et bien lui qui avait dédicacé l’ouvrage à mon père. À l’époque, en 1999, j’ignorais totalement que W. G. Sebald possédait un troisième prénom, Maximilian, dont il utilisait lui-même le diminutif à l’apparence plus britannique qu’allemande pour éviter l’usage de ses deux premiers prénoms qu’il jugeait « trop wagnérien » [4]. Aussi, je ne poussai pas plus loin ma réflexion sur Max Ferber ayant la conviction qu’il était l’auteur de cette dédicace bien que, des mois et des années durant, je ne cessais de me demander comment et pourquoi cet homme – un artiste auquel Sebald consacrait un texte de manière posthume – avait pu envoyer ce livre à mon père et ce qu’il pouvait bien représenter par rapport à lui. Le contenu de la dédicace que j’avais relevé en 1996 – où il était question d’un certain « Frank » et de sa « mémorable histoire » – avait alors complètement disparu de mon esprit. Après ma première lecture de ce récit en 1999, je ne pus donc effectuer de lien entre Max Ferber et Frank ni, par la même occasion, me remémorer ce souvenir où je revoyais mon père debout, immobile et pensif, devant une toile de taille moyenne accrochée au mur de son bureau.

Quoi qu’il en soit, il n’est aucun autre livre de Sebald où de tels détails et de telles informations aient eu un tel impact sur moi, et ceci jusqu’à aujourd’hui où – ayant donc relu pour la énième fois ces récits et une nouvelle fois de manière plus attentive celui sur Max Ferber – je découvre enfin qui est ce Frank. En effet, un peu à la manière du tiret séparant dans la dédicace sur l’exemplaire de mon père le terme « hi-story », je viens de découvrir à un certain endroit du récit, parmi plusieurs noms recensés, le véritable nom de cet artiste – séparé de son prénom d’une simple virgule – qui a sauté à mes yeux tandis qu’en l’épelant dans ma lecture, je me remémorais en même temps ce jour – il y a vingt-cinq ans maintenant – où mon père a prononcé lui-même ce nom que je n’avais alors saisi que de manière phonétique.

Mon père avec Frank – alias Max Ferber – en 1956 à Londres. Né dans une famille juive de Berlin, Frank est envoyé en 1939 en Angleterre par ses parents pour échapper aux déportations. Il est alors accueilli près de Faversham dans le Kent ou il est protégé par l’écrivain Iris M. Origo alors très liée à mon père.

C’est sans doute cette raison, parmi toutes celles déjà énoncées, qui m’amène à évoquer ici Les Émigrants plutôt que les autres œuvres de Sebald et qui, également, me pousse à exposer pourquoi je considère ce livre comme le centre de gravité de toute l’œuvre sebaldienne sachant que les quatre récits qui constituent Les Émigrants sont généralement reconnus pour occuper une place prépondérante [5] parmi les œuvres dites de « prose fictionnelle » [6] produites par l’auteur, entre Vertiges et Les Anneaux de Saturne ainsi qu’avec Austerlitz.

Dans son analyse approfondie de ces œuvres, Martine Carré fait apparaître elle-même que Vertiges, Les Émigrants et Les Anneaux de Saturne représentent une sorte de « trilogie de la mémoire et de la destruction » [7] et place Austerlitz à part dans son analyse [8]. Or, si Les Émigrants constituent le deuxième panneau de ce triptyque, la réception critique enthousiaste à sa publication en Allemagne et en Grande-Bretagne en a toutefois changé – involontairement – la place qu’il occupe dans cet ensemble tel qu’avait pu le concevoir Sebald. En effet, tandis que Vertiges (1990) avait reçu un succès d’estime, c’est l’intérêt très vif pour la thématique abordée – associée à la « littérature de la Shoah » – dans les quatre récits des Émigrants (1992) qui amena ce volume à être le premier traduit en Grande-Bretagne (1996) ainsi qu’en France (1999), avant que ne suivent les autres volumes, rompant ainsi l’ordre de leur chronologie initiale. L’inscription des Émigrants en 1998 dans le prestigieux dictionnaire des œuvres en langue allemande [9] consacra, du reste, définitivement l’importance de ce livre, tant au niveau de la littérature allemande que de la place qu’il occupe dans l’œuvre de Sebald.

C’est donc par la lecture des Émigrants et à la lumière de celle-ci que s’imposent les deux autres volumes qui, tout en pouvant être lus chacun pour eux-mêmes, confèrent à ce deuxième panneau, dans l’enchaînement originel de la trilogie, sa place nodale. Cette place, à la fois prédominante par sa reconnaissance critique et centrale au sein de ce triptyque présente, dans sa forme autant que dans son fond, l’émergence d’une écriture exceptionnelle dont l’originalité tient à ce « style qui sans cesse se reconstitue, qui dévore le passé pour le rendre présent » [10] et qui apporte ainsi pour la première fois dans la littérature contemporaine la preuve de la signification primordiale du souvenir individuel comme élément constitutif d’une conscience partagée et dont la résurgence – par le procédé du fictionnalisme – rendrait à ce souvenir tout le sens qui lui échappe au regard du temps qui l’a enseveli. Autrement dit, Sebald parvient – en revenant sur l’anéantissement physique et métaphysique d’individus au parcours emblématique de cette période qui a porté à son comble l’horreur absolue – à opérer une « prophétie rétrospective » [11] en cristallisant les questions que le passé nous pose aujourd’hui au regard d’une impossibilité – voire d’un catastrophisme [12] – qu’aurait tout avenir à se fonder sur l’oubli, l’effacement et l’amnésie des faits mêmes de ce passé.

Par une espèce d’uchronie, les quatre personnages des Émigrants – que l’auteur à tous connus personnellement, qui ont participé à l’Histoire et qui ont tous fini par se donner la mort à un âge avancé ou, pour le quatrième, avoir failli le faire – nous apparaissent dans un battement du temps pour nous transporter à l’endroit et au moment où ils ont vécu [13]. Ces personnages se manifestent ainsi à travers la voix d’un narrateur – nous faisant entendre « une destinée déjà écrite mais ne se réalisant que d’être lue » [14] – qui résonne au fil des pages comme étant l’écho de ces existences, exilées et anéanties par les événements auxquels elles n’ont pu échapper ou comme l’agrafe des temps disjoints de cette Histoire attestée et de sa réalité dissimulée. Le déroulement de ces récits, associé aux photographies de l’époque qui l’illustrent, sert de guide au lecteur qui avance, à son tour, dans ce temps traumatique reçu en héritage sans autres repères que ses souvenirs propres – c’est-à-dire généralement ceux de la société qu’il a lui-même repoussés ou refoulés. L’hybridation de l’écriture des Émigrants, entre données historiques et forme fictionnelle, oblige donc le lecteur – pour renouer avec sa mémoire – à effectuer une réflexion d’ordre herméneutique où images du monde fugace et images du monde réel se mêlent pour coïncider avec un temps complexe mais réconcilié, celui accordé à cette réminiscence dans lequel Sebald redonne la parole à ces quatre disparus « par conversion de leur vie, finie, en écrit appelé à survivre » et où leur absence « peut être perçue comme réversible, c’est-à-dire convertible en présence » [15].

Mon père – adossé à Doris Lessing – parmi un groupe d’amis en 1951, tous des proches d’Iris M. Origo assise au centre de la photographie.

Peu avant sa mort en juillet 2008, mon père avait tout, ou en partie, détruit ses archives et papiers personnels dont ses précieuses correspondances avec des écrivains comme Nabokov, Pound ou encore Canetti. Ce que je possédais de lui – sa fausse carte d’identité de 1939, les quelques photos de lui à différentes époques, son étude manuscrite en deux volumes sur la poésie anglo-normande annotée des commentaires que lui avait formulé Pound, etc., – n’était en fait que le résultat de mes indélicates appropriations lors de mes séjours à ses côtés. Ainsi, quand j’arrivai chez lui pour organiser sa succession, j’appris qu’un homme de « confiance » – qui s’occupait des affaires de mon père depuis des décennies tant en France qu’en Grande-Bretagne – avait déjà tout réglé : sa demeure était en train d’être vidée, nettoyée et mise en vente, les fonds bancaires allaient être transférés à qui de droit ; je faisais partie des « bénéficiaires ». Le notaire me remit – eut égard aux dernières paroles de mon père dont il était très proche – un petit paquet contenant, sans que je ne comprenne ce que c’était, ni ne sache quoi en faire encore, une épaisse liasse de dollars de cent unités chacun accompagnée d’une carte de visite où, au verso d’un nom qui m’était inconnu et d’une adresse située de l’autre côté de l’Atlantique, étaient inscrits ces mots manuscrits : « N’importe quand, n’importe qui, n’importe quoi ».

Je restai sur place quelques jours encore, le temps de signer les documents qui m’incombaient et d’organiser le rapatriement du corps de mon père dans son pays pour l’enterrement. Au moment de partir, inspectant une dernière fois ses nombreux livres rassemblés dans une pièce pour être emportés par un bouquiniste, j’eus un pincement au cœur : coincé entre des ouvrages – tous plus poussiéreux les uns que les autres – je distinguai l’exemplaire de The Emigrants. Je déplaçai alors fébrilement les piles de livres et m’en emparai. Toutefois, comme pour tout ce qui gisait-là à présent, on en avait effacé les éventuelles traces de possession de mon père, et donc, arraché la dédicace. Je me souviens que c’est à ce moment-là que je pleurais enfin.

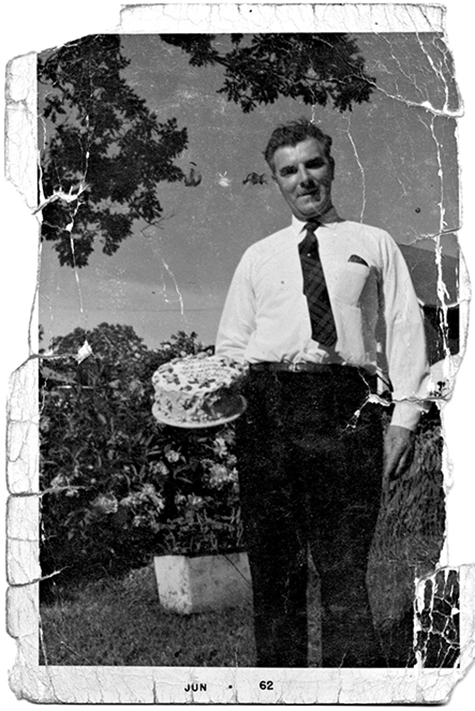

Dans la propriété qu’il habitait à Mamaroneck (NY) avec son gâteau d’anniversaire en juin 1962.

Texte © Caroline Hoctan – Illustrations © DR

Ce texte a fait l’objet d’une première publication dans le collectif Face à Sebald (Inculte, 2011), publication « fautive » du fait que la dernière photographie est passée à la « trappe » lors de la mise en page, ainsi que d’une seconde publication dans la revue L’Infini (n° 139, été 2017), « fautive » elle aussi, du fait que, cette fois, il manque toutes les légendes des photographies qui, de plus, sont disposées dans le désordre…

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.

[1] Se reporter au Tractacus logico-pholosophicus (1921) traduit par Pierre Klossowski, Paris, Gallimard, 1961.

[2] W. G. Sebald, « Conversation avec W. G. Sebald / Entretien avec Joseph Cuomo » in L’Archéologue de la mémoire / édité et préfacé par Lynne Sharon Watchtel, Arles, Actes Sud, 2009, p. 109-110.

[3] Muriel Pic, W. G. Sebald, L’Image papillon suivi de W. G. Sebald, L’Art de voler, Paris, Les Presses du réel, 2009, p. 60.

[4] Détail que je n’appris qu’au moment des publications de Martine Carré, W. S. Sebald : le retour de l’auteur, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2008, p. 11 & de L’Archéologue de la mémoire, op. cit., p. 66.

[5] Cf. Charles Simic, « La Conspiration du silence » in L’Archéologue de la mémoire, op. cit., p. 147.

[6] Sebald utilisait lui-même le terme de « prose narrative » ou, dans le cas précis des Émigrants, de « fiction documentaire » évoquant une « forme de fiction réaliste ». Cf. « Chasseur de fantômes / Entretien avec Eleanor Watchtel » in L’Archéologue de la mémoire, op. cit., p. 39 & 43.

[7] Cf. Martine Carré, W. S. Sebald : le retour de l’auteur, op. cit., p. 133-253.

[8] Du fait que cette dernière œuvre est un « roman » et non pas seulement de la « prose » – optant, de ce point de vue, pour une différenciation qu’aurait pu lui-même opérer Sebald qui déclarait : « La prose est mon médium, pas le roman », Cf. Martine Carré, ibidem, p. 17.

[9] Kindlers neues Literaturlexicon.

[10] Tim Parks, « Le Chasseur » in L’Archéologue de la mémoire, op. cit., p. 35.

[11] Cf. Muriel Pic, W. G. Sebald, L’Image papillon…, op. cit., p. 41.

[12] Cf. « Chasseur de fantômes / Entretien avec Eleanor Watchtel » & « Franchir des frontières / Entretien avec Arthur Lubow » in L’Archéologue de la mémoire, op. cit., p. 60 & p. 163.

[13] Pour une analyse détaillée des quatre personnages et de leur parcours, se reporter au chapitre « Les Émigrants : le temps humain de la destruction » in Martine Carré, W. S. Sebald : le retour de l’auteur, op. cit., p. 198-253.

[14] Muriel Pic, W. G. Sebald, L’Image papillon…, op. cit., p. 41.

[15] Cf. Martine Carré, W. S. Sebald : le retour de l’auteur, op. cit., p. 151-152.