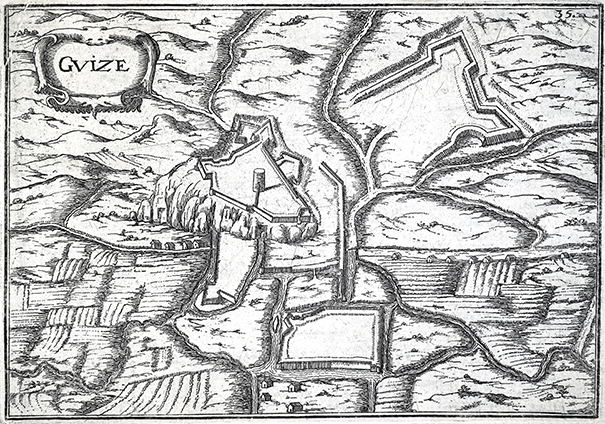

Revenons à Guise – revenons chez nous. La maison familiale est vendue. S’acharnant obstinément à persuader ses contemporains qu’il s’agissait de prononcer [ɡwiːz], et non [ɡɥiz], comme dans « chacun en fait à sa guise ». Je rechignais à accepter que l’usage local n’ait pas réussi à s’imposer au loin, universellement, au-delà des quelques dizaines de kilomètres où il était connu et respecté – mais quelle naïveté d’imaginer que cette prononciation aurait pu concurrencer, renverser celle en usage pour les relativement célèbres ducs de Guise – nous irons feuilleter notre Histoire de France, notre Lavisse aux pages qui évoquent la Ligue, nous repaissant de l’image qui montrait Henri III contemplant le cadavre de Henri de Lorraine, duc de Guise, le trouvant plus grand mort que vivant. Enfant, et aujourd’hui encore, le sens de cette formule te paraissait, malgré les explications de ton père, obscur.

Dans le recueillement du matin japonais, dans ce quartier calme de Tokyo que tu habites, tu te souviens de ton enfance. Il y a le bruit des oiseaux, celui juste un peu trop fort de la télévision de la voisine qui maintenant vit seule depuis que son mari, atteint par une maladie neurodégénérative, est hospitalisé, le bruit aussi, parfois, des avions qui survolent la ville pour aller vers l’aéroport de Haneda. Ruelle Tiot Flip. Pour le nom, un instant, tu hésites. Tu te souviens du chemin qui menait par le haut, le chemin du haut. Il faut dire que Guise s’est construite au creux d’une vallée. L’étymologie la plus probable et qui a l’avantage d’éclairer la prononciation locale, évoque les prairies qui s’étendent dans cette vallée : wieze, le pré, apparenté à l’allemand wiese, à l’ancien flamand weze ou à l’ancien islandais veisa, le marais.

Avec le long de l’Oise, plus ou moins près de la rivière, cette longue colline qui s’étend, parfois falaise de calcaire qui affleure, laissant voir parfois la craie blanche, ordinairement couverte d’arbres, long serpent comme un corps de femme étendue avec l’admirable continuité qui mène de l’épaule, ou bien de la nuque jusqu’au pied, sans jamais que chacun des mots qui servent à désigner les parties du corps – les membres, démembrés – ne puissent poser de limite au ruban de Möbius de la peau qu’on n’aura jamais fini de parcourir. Ainsi la colline de verdure surplombant Guise sur son flanc sud-ouest ; vers le nord ou vers l’est, les pentes sont plus douces et il n’y a pas de ces affaissements, ce surgissement de la colline, ces falaises. Ainsi, enfant, tu prenais ce chemin qui suivait soit par le bas, soit par le haut la colline. Le chemin du haut. Le chemin des tilleuls. Sans doute, faudra-t-il le dire.

C’était le mercredi, le jour du catéchisme, puisque tu es né dans une famille catholique. Et ça aussi, il faudra bien le mettre au clair un jour – comme la nappe qu’on tire pour qu’elle ne fasse pas un pli. Ce que je voulais dire au départ, c’est cette ruelle que je peine à nommer, dont je ne me rappelle pas le nom. Tiot Flip. En fait, à peine une ruelle, un simple escalier de pierre qui s’enfonce dans la terre et monte à travers les arbres, à travers la colline vers ce chemin du haut. Partant de la rue de Robbé. Tu sais maintenant, depuis peu, depuis peut-être deux ou trois ans, qu’il y avait autrefois avant la Première Guerre mondiale ce château – une grosse demeure, en fait, dont il reste des photos sur les cartes postales anciennes. Le château de Robbé. D’où le nom de la rue. Tu as compris aussi que cet énigmatique nom de Robbé désignait le hameau à la sortie de Guise, en allant vers Bohain.

Mais le mot de Robbé, malgré l’existence indubitable du château – aujourd’hui détruit – et de la ferme, elle encore là, malgré tout ce maigre savoir d’érudit provincial, garde toujours son éclatante obscurité. Un autre mot vient. Grignoux. Tu as appris il y a quelques années ici au Japon, à l’occasion du passage d’un éminent professeur de l’Université de Liège, homme sympathique et sans manière, mais peu importe ; tu as appris alors qu’à Liège, le mot grignoux signifiait grincheux et avait été utilisé autrefois pour désigner une faction populaire qui s’opposait au prince-évêque – les autres, c’était les hirondelles – les chiroux. Cela, tu l’as appris avant la mort de ton père en 2015 car tu t’étais fait un plaisir de le lui dire, l’hapax, le terme local sans ancrage s’éclairant soudain d’un écho en wallon – tu t’es toujours réjoui de cette souterraine parenté avec la Belgique wallonne, discrète façon d’échapper au tropisme français, à l’œil du maelström parisien.

À pied, il te faudrait selon les informations prodigalement fournies par Google, 36 heures pour parcourir les 177 kilomètres qui séparent les deux villes, la petite bourgade moribonde de l’Aisne et la capitale régionale belge que tu oses associer ici. L’obscur régionalisme prenait ainsi une épaisseur temporelle, se parait d’un prestige venu de l’histoire. À la façon de ces finals de mélodrame, quand l’enfant abandonné se révèle être d’ascendance noble, la parenté jusqu’ici ignorée étant dévoilée par quelque signe inscrit dans le corps ou quelque objet – une croix, une chainette – donné par une prévoyante nourrice.

Chez nous, dans la langue de mon père, le terme servait à désigner ce qu’avec un certain mépris on aurait pu appeler le « lumpen prolétariat » guisard, gens de peu, gens de rien qui habitaient dans cette partie ancienne de la rue de Robbé, allant presque jusqu’au Foyer – cette vaste bâtisse toujours dressée, datant de la fin du 16e siècle, en briques bien sûr, avec certaines parties rajoutées ensuite, formant les ailes de ce bâtiment massif – vaste bâtisse, austère, sans charme, sans élégance, composite, construite et reconstruite, jouxtant le presbytère – maison, elle, du 18e siècle, avec un soubassement en grès.

Je préférais passer par le chemin du haut afin de ne pas avoir à croiser ces gamins de mon âge, mieux faits au monde que moi – en japonais, je dirais aujourd’hui des warugaki, des sales gosses –, histoire de ne pas être interpellé, de suivre mon chemin en paix, me livrant à mes imaginations, pour aller de la maison familiale où je vivais, jusqu’au Foyer – sur la carte postale du début du 20e siècle que tu as trouvée, ça s’appelle « l’ouvroir » – où les dames catholiques dispensaient le catéchisme à nous, les enfants des quelques familles qui estimaient encore bienvenu, en ces années 1970, d’inculquer des principes chrétiens à leur progéniture.

Texte © Vincent Brancourt – Illustrations © DR

L’ordre du monde est une série de réflexions intimes et extimes sur le monde tel qu’il va.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.