L’idée de me rendre sur le lieu d’exil de l’auteur des Métamorphoses et de L’Art d’aimer a mûri en moi à partir du jour où j’ai découvert, au cours d’une recherche sur les exilés de l’Histoire – je travaillais alors à mon livre sur Lawrence Durrell, lui-même chassé de son « paradis » grec et victime d’un exil forcé à Alexandrie à cause de la guerre – l’image d’une île verdoyante où l’on supposait qu’Ovide avait « résidé », et était mort. Ovide représentait pour moi le comble de l’exilé : ma lecture, alors assez lointaine, des Tristes et des Pontiques m’avait laissé une vision terrible de ces « confins » de l’Empire romain où Auguste l’avait injustement (c’était du moins mon avis !) relégué.

Jamais, cependant, je n’avais cherché à savoir où se situait exactement cet « enfer ». Le désir de m’y rendre a germé devant cette image de rêve, désir d’abord refoulé à cause du projet que j’avais entrepris, celui de me retourner sur mon enfance algérienne tout en essayant de restituer l’histoire, si courte – au fond, 130 ans – de l’Algérie française. Cela supposait une plongée dans le temps, le mien, et celui, si complexe, de la colonisation.

C’est pourquoi, à peine ce travail achevé (qui avait nécessité trois années), j’ai eu envie d’une promenade plus légère, envie de me lancer dans un long déplacement dans l’espace, disponible à l’inconnu des rencontres et des réminiscences. Instantanément, et à ma propre surprise, l’image de l’insula Ovidiu a ressurgi : le moment était venu de m’y rendre, et Ovide m’offrait un prétexte en or avec ses Métamorphoses. Pourquoi, me suis-je dit, ne pas parcourir, à raz de terre et de mer, ce trajet suivi par le relégué tout en réfléchissant aux métamorphoses de notre monde ?

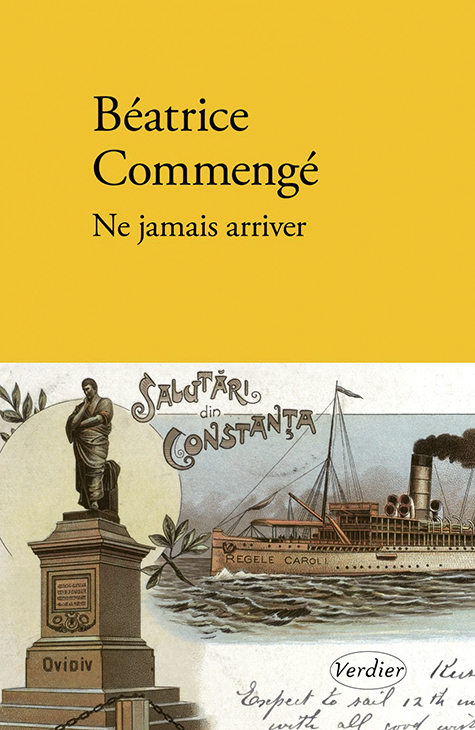

Mais rien ne s’est passé comme prévu et on peut dire que Ne jamais arriver (Verdier, 2024) ne ressemble en rien au livre que j’avais pu imaginer. Le surgissement de la pandémie à l’heure même où j’avais projeté de partir a bouleversé tous mes plans de voyage en me mettant face à deux réalités inattendues : l’empêchement et l’attente, me contraignant à une véritable « métamorphose » du récit.

Condamnée à une forme d’immobilité dans un environnement pour le moins « inhabituel », j’ai eu brusquement l’impression de vivre une véritable compression des temps. La pandémie, à l’heure du second confinement, devenait un événement historique que j’ai souhaité saisir avec recul, avec un regard aussi distancié que celui que celui porté sur les malheurs d’un poète vivant il y a deux mille ans. La figure d’Ovide devenait plus contemporaine que jamais. Nos deux corps « empêchés », l’un par l’arbitraire d’un monarque, l’autre par la virulence d’un virus, puis par le déclenchement d’une guerre aux portes de la Roumanie, se rejoignaient dans l’attente et l’espoir.

Le temps avait en quelque sorte perdu sa mesure, me projetant non dans un monde atemporel, mais plutôt omnitemporel, si j’ose ce terme soufflé par un lecteur clairvoyant. Les livres s’écrivent toujours avec des fantômes, et l’attente favorise leur apparition. Réminiscences de notre propre passé, fantômes de nos lectures. Avec nos fantômes, mais aussi nos rêves et nos fantasmes. Il s’agissait donc d’écouter les voix de ces réminiscences, de l’enfance à l’adolescence qui, pour moi, représente la quintessence de l’attente, car le lieu même de la métamorphose.

C’est au cours de cette période de latence, qui offrait de plus en plus de place à la rêverie, que je suis tombée sur cette petite phrase de Blaise Cendrars que j’ai tenu à mettre en exergue :

Ne jamais arriver, ne jamais débarquer, ne plus mettre les pieds sur le rivage… où la vie souffre, geint, pue – n’être qu’un oiseau dans les airs…

Ce « Ne jamais arriver » ne renvoie pas dans mon esprit à notre impossibilité existentielle, mais exprime au contraire un lieu idéal, le royaume des oiseaux, où l’on peut enfin prendre ses distances avec ce monde « qui geint, souffre, pue ». D’un livre à l’autre, il s’est toujours agi pour moi, non de m’appesantir sur les plaies, de débusquer les blessures – leur évidence suffit -, mais de m’engouffrer dans cette minuscule fenêtre de lumière où la vie s’efforce avec tant d’effort de montrer sa part de beauté. Cette fenêtre qui permet le grand « oui » nietzschéen. Je relis sans cesse Le Gai Savoir, y trouvant chaque fois plus de vérité.

S’il est un autre point commun entre plusieurs de mes livres, c’est ma sensibilité particulière aux destins qui basculent, aux routes qui se brisent : Nietzsche saisi par la folie devant son cheval maltraité à Turin, Hölderlin perdant la raison à Bordeaux en apprenant la maladie de son amour, ou plus intimement, le destin de mon oncle, victime à cinquante-neuf ans (comme Ovide !), d’une paraplégie inexpliquée qui dura vingt ans, ou encore la perte de mémoire de mon père, devenu soudain « autre ». J’aime explorer « ce qui demeure » chez celui qu’on a privé de liberté, de mémoire, ou de jambes. Me pencher sur ce qu’il reste de beauté quand la laideur gagne partout.

On peut aborder ce livre comme une ode à la rêverie, mais aussi comme un vrai récit de voyage – puisque le voyage se fait – vers ce qui représentait les « confins » à l’heure où Ovide écrivait. Le Tomis des Romains n’a cessé de changer de nom au rythme des guerres de conquête et c’est le fantôme de tous ces noms, autant que le tombeau d’Ovide, que je suis allée chercher à Constanța, sous le sable d’une station balnéaire en apparence si ordinaire.

Texte © Béatrice Commengé – Illustrations © DR

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.