L’esprit de la machine est poétique : il s’appelle Georges Perec

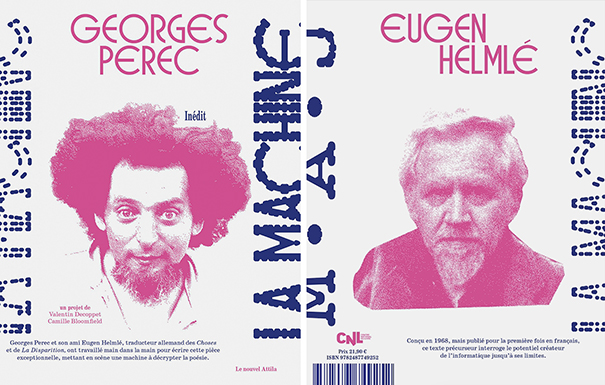

Un inédit de Georges Perec – rien moins – vient d’être publié : Il s’agit de La Machine (Le Nouvel Attila, 2025), fruit de la collaboration entre Georges Perec et et son traducteur allemand des Choses et de La Disparition, Eugen Helmlé. À l’initiative de Valentin Decoppet, auteur et traducteur, et de Camille Bloomfield, poète et traductrice, La Machine est accessible aux lecteurs français.

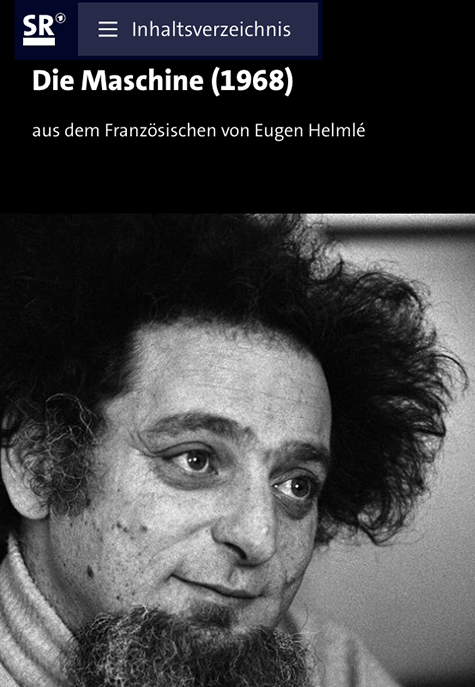

De quoi s’agit-il ? D’un texte de commande de la radio sarroise à Eugen Helmlé, mais un texte sortant des sentiers battus. Ce dernier s’adresse immédiatement à Georges Perec, dans une lettre de février 67. Helmlé évoque « quelque chose fait avec et dans la langue. La langue elle-même doit devenir l’actrice principale de la pièce ». Pièce radiophonique s’entend, ou Hörspiel, média très en vogue après la Seconde Guerre mondiale, dans une Allemagne occupée par les Alliés qui ont réduit les moyens de production cinématographiques, mais en offrant à chaque Land (État fédéré) sa propre station de radio.

Texte de commande (l’expression est savoureuse, vous verrez) qui vaut à Perec d’être coopté à l’Oulipo en 67. L’Ouvroir de Littérature Potentielle, fondé en 1960 par Raymond Queneau et le mathématicien François Le Lionnais. Le projet oulipien, grâce à l’emploi de contraintes mathématiques, renouvelle l’écriture littéraire.

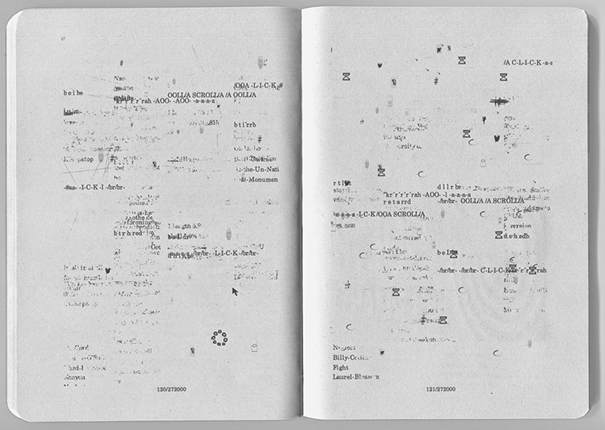

Perec choisit un poème de Goethe, Le Chant du promeneur, pour sa brièveté et pour sa renommée – c’est peut-être le poème le plus connu en Allemagne – poème qu’il soumet à la Machine, un ordinateur IBM dernier cri en 67. C’est peu dire que Perec va respecter le cahier des charges proposé par Eugen Helmlé : la lecture de La Machine soulève pour le lecteur le capot de l’ordinateur, autant qu’il donne à voir les processus créatifs : on voit agir à plein la fonction poétique (que le linguiste Jakobson définit comme « la visée […] du message en tant que tel, l’accent mis sur le message pour son propre compte »). Voici le poème de Goethe dans sa traduction en français par Valentin Decoppet, suivie en allemand telle qu’elle apparaît dans La Machine :

Le Chant du promeneur

sur toutes les crêtes

la paix,

sur tous les faîtes

tu sentirais

un souffle à peine ;

en forêt se taisent les oiseaux,

attends donc, bientôt

tu te tairas de même.

//

Wandrers Nachtlied

Über allen Gipfeln

Ist Ruh,

In allen Wipfeln

Spürest du

Kaum einen Hauch ;

Die Vögelein schweigen im Walde.

Warte nur, balde

Ruhest du auch.

La Machine de Perec : quels protocoles ?

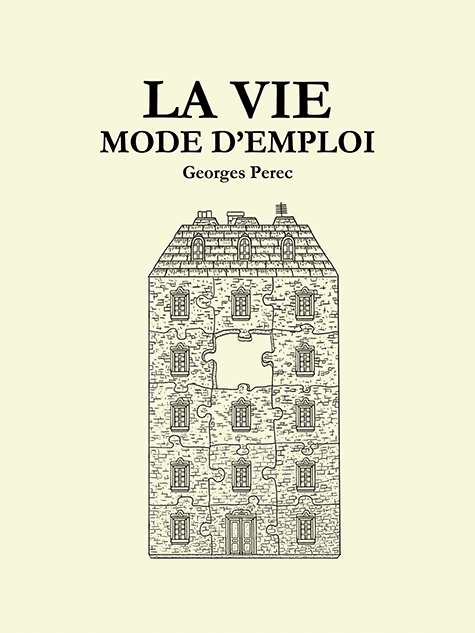

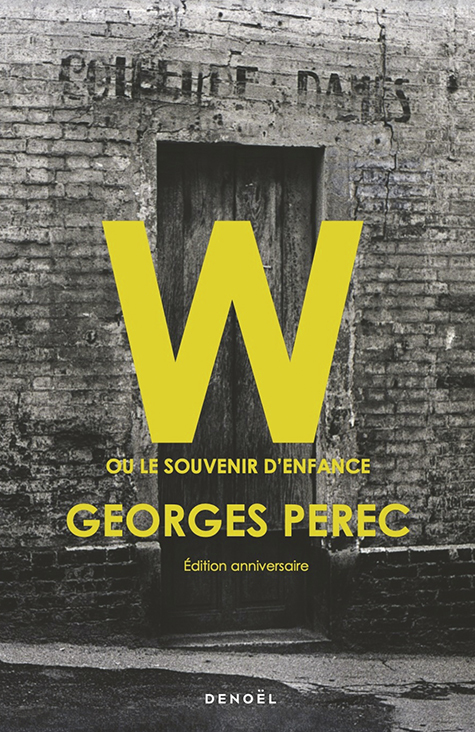

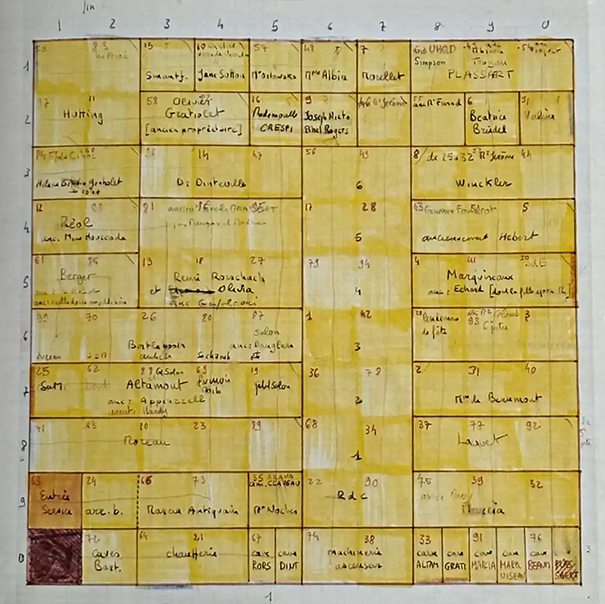

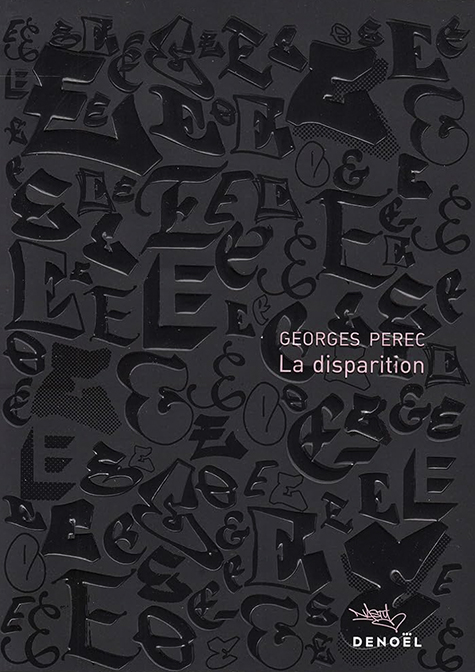

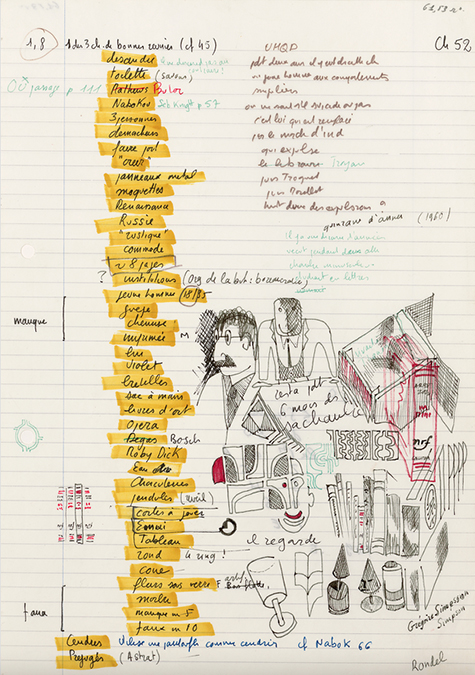

On se souvient de la dilection de Perec pour l’écriture à contraintes : le roman La Disparition (1969) écrit sans la voyelle e ; Les Revenentes (1972) écrit avec pour seule voyelle le e ; La Vie mode d’emploi (1978) dont les premières traces du projet sont de 1967 – contemporaines de l’écriture de La Machine – et représentant sans doute le chef-d’œuvre de Perec : un roman constitués de romans, dont l’écriture ressortit à une machinerie complexe (plan de l’immeuble, succession de chapitres obéissant aux déplacements du cavalier sur un damier, modèle du bi-carré orthogonal d’ordre 10, etc.). Ces grilles que Perec interpose entre le texte et nous sont celles qui permettent la distanciation d’avec la réalité, et c’est cette distance qui permet au lecteur attentif de distinguer les objets du texte perecquien, à savoir la réalité sociologique et autobiographique d’une part, les dimensions formelle et romanesque d’autre part ; ou encore, et plus schématiquement : l’écriture et la réalité.

Le projet de La Machine, dès 1967 donc, présente un changement des objectifs de Perec, peut-on lire dans la préface de Valentin Decoppet. Du 17 mars au 15 octobre, Perec passe en effet d’un monologue à sept voix à un « ‘contrôle’ central et trois mémoires », pour s’intéresser à « l’objet auquel elle [la machine] applique son savoir, ses méthodes et ses possibilités » et non plus, précise Valentin Decoppet, à « l’âme » de la machine. Cet objet, c’est la poésie. Ainsi, écrit Perec à Helmlé dans une lettre du 15 octobre, le cahier des charges comprend : « a) la poésie b) le silence c) le génie (ou l’erreur) » et le choix d’un poème « a) allemand (pour simplifier) b) génial c) court (pour pouvoir le traiter abondamment d) concernant exclusivement le silence ».

Je ne dirai rien encore des jeux auxquels convie La Machine sur le texte de Goethe traduit en français, sinon qu’ils sont d’une saisissante modernité – due en partie au fait que les protocoles d’analyse textuelle adoptés par Perec obéissent à une logique informatique toujours actuelle : c’est la philologie computationnelle, ou analyse de la littérature à l’aide d’outils informatiques. Voici les cinq protocoles retenus par Perec pour analyser le poème :

– le protocole zéro (connaissances de base) est de nature essentiellement statistique : il analyse et systématise en chiffres le matériau linguistique du poème,

– le protocole un (opérations internes) est de nature essentiellement linguistique: il utilise le matériau linguistique présent dans le poème,

– le protocole deux (opérations externes) est de nature essentiellement sémantique : il transforme le poème par des contraintes et des modifications externes,

– le protocole trois est de nature essentiellement critique : il examine les liens et les connexions possibles entre le poème et son auteur,

– le protocole quatre (l’explosion de citations) est de nature essentiellement poétique : il confronte tout d’abord le poème avec le canon poétique mondial, pour en extraire finalement ce que l’on peut nommer le noyau essentiel de la poésie.

Toutes opérations à l’œuvre aujourd’hui dans les moteurs de recherche dopés à l’Intelligence artificielle. Sauf, sans doute, le quatrième protocole, susceptible « d’extraire […] le noyau essentiel de la poésie », qui relève de l’acte créatif humain, inaccessible à la machine.

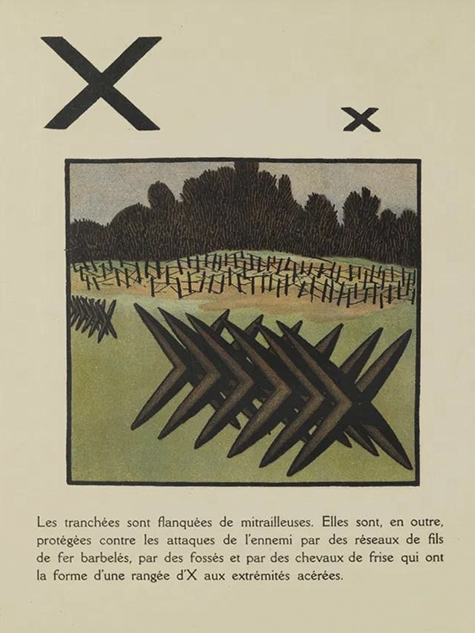

Dans La Machine de Perec : je choisis le X

Je choisis le X pour les raisons qui apparaîtront bientôt. Voici un extrait du texte généré par le protocole 2 : « sur oustte les certes / la xpia […] ». Ce qui m’a mis la puce à l’oreille, ce sont les glissements du X dans l’anagramme 211 précédemment cité. Pour faire bref, le protocole 2 présente quatre interventions sur la consonne X du mot « paix », que j’extrais : « la xpia », « la paxi », « bela épaix », « lia parix ». Cela pourrait sembler anodin, n’étaient des souvenirs de lecture de W ou le souvenir d’enfance (1975), La Vie mode d’emploi (1978), Ellis Island (1980) ou Cantatrix sopranica L. et autres écrits scientifiques (1991). Tous écrits postérieurs à La Machine. Dans W ou le souvenir d’enfance, le « X » apparaît lié au souvenir :

Un vieil homme aux moustaches grises [qui] sciait son bois sur un chevalet formé de deux croix parallèles, prenant appui sur l’extrémité de leurs deux montants de manière à former cette figure en X que l’on appelle « Croix de Saint-André », et réunies par une traverse perpendiculaire, l’ensemble s’appelant, tout bonnement, un X. Mon souvenir n’est pas souvenir de la scène, mais souvenir du mot, seul souvenir de cette lettre devenue mot, de ce substantif unique dans la langue à n’avoir qu’une lettre unique, unique aussi en ceci qu’il est le seul à avoir la forme de ce qu’il désigne.

Fascination pour cette lettre-mot qui semble échapper à l’arbitraire du code linguistique : un exemple de cratylisme pur, qui abolirait la distance entre le mot et la chose. Nul abîme entre eux. Le « X » serait l’unique mot-chose d’une langue naturelle. Perec poursuit :

Le « X » est « signe aussi du mot rayé nul – la ligne des x sur le mot que l’on n’a pas voulu écrire –, signe contradictoire de l’ablation [en neurophysiologie, où, par exemple, Borison et McCarthy (J. appl. Physiol., 1973, 34 :1-7) opposent aux chats intacts (intact) des chats auxquels ils ont coupé les vagues (VAGX), soit les nerfs carotidiens (CSNX) et de la multiplication, de la mise en ordre (axe des x) et de l’inconnu mathématique.

Soit le « X » valant pour la rayure, l’ablation, la multiplication, la mise en ordre. Ces quatre opérations viennent s’ajouter à l’anagramme, à la métathèse, à la prothèse et à l’épenthèse qui font glisser le « X » dans le mot « paix » traduit de Goethe. Autre avatar de cette marque, dans Ellis Island :

Sur Ellis Island aussi, le destin avait la figure d’un alphabet. Des officiers de santé examinaient rapidement les arrivants et traçaient à la craie sur les épaules de ceux qu’ils estimaient suspects une lettre qui désignait la maladie ou l’infirmité qu’ils pensaient avoir décelée :

C, la tuberculose

E, les yeux

F, le visage

H, le cœur

K, la hernie

L, la claudication

SC, le cuir chevelu

TC, le trachome

X, la débilité mentale.

Une lettre de l’alphabet détermine le destin d’un être humain. Écrire une lettre sur le corps de l’autre, c’est le stigmatiser et le réifier. Le puritanisme oblige Hester Prynne, la femme adultère de La Lettre écarlate (1850) de Nathaniel Hawthorne, à porter la lettre A. Elle utilisera une aiguille pour la broder d’or et recouvrir l’écarlate. Chez Kafka, à La colonie pénitentiaire (1919) : c’est une machine à aiguilles qui exécute la condamnation. L’officier de la colonie en explique le fonctionnement au voyageur :

On inscrit le commandement transgressé sur la peau du condamné à l’aide de la herse. […] Vous voyez, dit l’officier, deux sortes d’aiguilles disposées de multiples façons. Pas d’aiguille longue sans une petite à côté. C’est la longue qui écrit, pendant que la petite asperge de l’eau pour nettoyer le sang et conserver la clarté de l’écriture.

Kafka montre, comme Perec, les rouages de la machine :

« Là-haut, dans le traceur, il y a les rouages qui déterminent le mouvement de la herse, et ces rouages sont réglés en fonction du dessin réalisé à partir de la sentence. » […] Le voyageur aurait aimé dire quelque chose d’agréable, mais il ne voyait que des lignes labyrinthiques qui se croisaient dans tous les sens et couvraient toute la surface du papier, au point qu’on ne distinguait qu’avec peine des espaces blancs.

Je relève les « lignes labyrinthiques » qui sont celles, physiques, de l’écriture à même la peau, et je les rapproche du labyrinthe-puzzle perecquien. Le condamné est soumis à la torture douze heures durant. Kafka est, en fait, même si l’on accepte de voir dans ce dispositif une métaphore oblique de l’écriture, un lecteur :

L’homme commence seulement à déchiffrer l’écriture, il tend les lèvres comme s’il était aux aguets. Vous avez vu qu’il n’était pas facile de déchiffrer l’écriture avec les yeux ; mais notre homme, lui, la déchiffre avec ses plaies. Cela demande d’ailleurs beaucoup de travail ; il a encore besoin de six heures pour y arriver.

Déchiffrer avec ses plaies : le X perecquien serait, de façon contre-intuitive et à première vue, un déchiffrement plus qu’un glyphe.

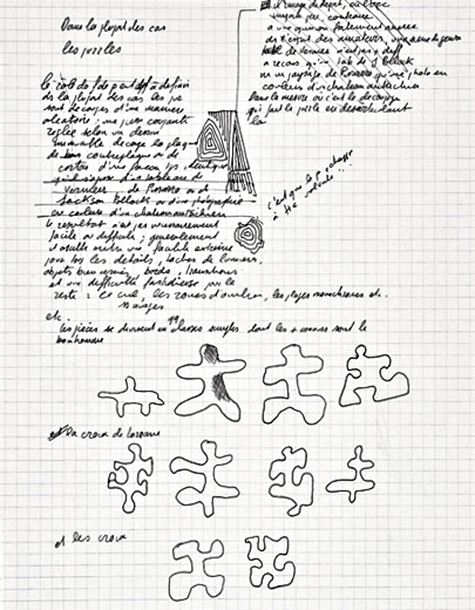

Énigm(e), la Machine à coder

Dans le recueil parodique de littérature scientifique Cantatrix sopranica L. et autres écrits scientifiques, le X figure en bonne place : à la fin du premier mot-titre. Perec pastiche la prose scientifique : l’étude porte sur les réactions d’une cantatrice qui reçoit une tomate bien mûre. Entre clins d’œil au lecteur – les publications scientifiques citées sont de Zeeg & Puss, Hun & Deu, Karybb & Szylâ… et accumulation rabelaisienne : « afferents have been likely pointed out as well as macular, […], saccular, [..], utricular, […], ventricular, […], monocular, […], binocular, […], triocular, […] », on perçoit des indices que l’écrivain aime disséminer et cacher – l’écriture de Perec est stéganographique : « numerous observations have been made that have tried to decipher the tangling puzzle as well as the puzzling tangle of… » (je traduis à ma manière : « de nombreuses observations ont été faites pour déchiffrer l’énigme embrouillée et l’embrouillamini énigmatique ») qui renvoie à « l’art du puzzle » exposé en préambule de La Vie mode d’emploi, où Perec précise que « seules les pièces rassemblées prendront un caractère lisible, prendront un sens » – ce qui est un mode de lecture applicable à un texte de Perec comme à l’ensemble de son œuvre. Il précise ensuite que les pièces de puzzle (« énigme » en anglais) « se divisent en quelques grandes classes », l’une d’elles étant « les croix », schéma à l’appui.

Une nouvelle signification s’ajoute aux précédentes : le X de la pièce de puzzle, le X du mystère que le lecteur devra résoudre en découvrant la cohérence secrète des 99 chapitres (d’ailleurs numérotés en chiffres romains qui utilisent le X à de nombreuses reprises), comme autant de pièces du roman-puzzle, où apparaissent l’artisan et faiseur de puzzle, Gaspard Winckler, lié à celui qui les résout, le milliardaire Percival Bartlebooth. Le X renvoie alors au puzzle à la fois comme jeu (dont Perec était amateur, comme il l’était du jeu de go, des mots croisés) et comme lettre-chose, comme métaphore de la littérature, comme signe d’une part manquante qui creuse toute son œuvre : la disparition de ses parents dans sa petite enfance, qui ne cesse de béer.

Le X : « rayure », « ablation », écrit-il dans W ou le souvenir d’enfance, substantifs que l’on peut sans peine référer aux parents disparus ; « multiplication » et « mise en ordre » pouvant, quant à eux, s’appliquer aux stratégies d’écriture perecquiennes. Les contraintes, parfois extrêmes qu’il s’impose, sont une application imaginaire de cette mise en ordre, de cette quête des repères qui lui ont tant fait défaut :

Ce qui caractérise cette époque [entre sa onzième et sa quinzième année] c’est avant tout son absence de repères : les souvenirs sont des morceaux de vie arrachés au vide. Nulle amarre. Rien ne les ancre, rien ne les fixe. Presque rien ne les entérine. Nulle chronologie sinon celle que j’ai, au fil du temps, arbitrairement reconstituée : du temps passait.

Fantasmes géométrique

Je reviens une dernière fois à W ou le souvenir d’enfance, que j’éclaire rétrospectivement par La Machine. Dans W, Perec évoque donc le souvenir du X, qu’il continue de développer ainsi :

Point de départ enfin d’une géométrie fantasmatique dont le V dédoublé constitue la figure de base et dont les enchevêtrements multiples tracent les symboles majeurs de l’histoire de mon enfance : deux V accolés par leur pointe dessinent un X ; en prolongeant les branches du X par des segments égaux et perpendiculaires, on obtient une croix gammée […] elle-même facilement décomposable par une rotation de 90° d’un des segments en S sur son coude inférieur en sigle SS ; la superposition de deux V tête-bêche aboutit à une figure [..] dont il suffit de réunir horizontalement les branches pour obtenir une étoile juive […]. C’est dans la même perspective que je me rappelle avoir été frappé par le fait que Charlie Chaplin, dans Le Dictateur, a remplacé la croix gammée par une figure identique (au point de vue de ses segments) affectant la forme de deux X entrecroisés […]

J’extrais du texte de Perec ces figures fantasmatiques :

L’imaginaire perecquien prête au X une faculté protéiforme, symbole compossible du nazisme et de la judéité. Le X, tel le cavalier au jeu d’échecs, la seule pièce qui saute de plusieurs cases en une fois. Le monogramme autoréférentiel (X, « ce substantif unique dans la langue à n’avoir qu’une lettre unique, unique aussi en ceci qu’il est le seul à avoir la forme de ce qu’il désigne ») est aussi hétéro-référentiel, soit pour le dire une dernière fois : la rayure, l’ablation, la multiplication, la mise en ordre, la croix gammée, la croix gammée parodique, l’étoile de David, l’abréviation allemande SS pour Schutzstaffel, la pièce de puzzle en forme de X, l’inconnu mathématique, l’axe des abscisses (une position, un repère), la numérotation romaine des chapitres. J’ajoute « deux V accolés par leur pointe » pour dessiner ce X. V en miroir, c’est-à-dire « double vé », en lisant à haute voix. On se souvient que W ou le souvenir d’enfance forme structurellement un pli, marqué par la page blanche après le chapitre XI, page où l’on ne lit que « (…) », cette suspension silencieuse séparant les deux parties du livre, chaque partie se dédoublant elle-même en un récit fictionnel (W) et un récit autobiographique, formant ainsi un nouveau pli imaginaire. Le pli est cette « fragile intersection » (Perec) où chaque partie reçoit la lumière de l’autre. X marque l’ailleurs où se dit ce qui ne se dit pas ici, où l’écrivain, et après lui ses lecteurs, s’imaginent trouver le gain de la perte, alors qu’ils ne font rien d’autre que tramer quelque chose.

Me suis-je éloigné de La Machine ? Non point. Le glissement du X, souvenez-vous, transforme « paix » dans le poème de Goethe en « xpia » (proche de « expia » ?), « paxi », « épaix » et « parix » (« Paris » ?). X, signe d’une opération poétique sur le matériau linguistique, dont le sens de « paix » renvoie évidemment à son antonyme « guerre », celle qui a privé le jeune Perec de ses deux parents. X est aussi l’opérateur de ce vide, sans cesse réinscrit sur le papier :

J’écris : j’écris parce que nous avons vécu ensemble, parce que j’ai été un parmi eux, ombre au milieu de leurs ombres, corps près de leur corps ; j’écris parce qu’ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l’écriture : leur souvenir est mort à l’écriture ; l’écriture est le souvenir de leur mort et l’affirmation de ma vie. (La Vie mode d’emploi, fin du chapitre VIII).

Je suis sensible, dans ces phrases, à la présence du « un », du « corps », de la « marque », et je me souviens que Perec a fait trois psychanalyses (avec Dolto, de M’Uzan et Pontalis), la mort empêchera la quatrième, qu’il voulait commencer. Le X comme un (autre) trait unaire en filigrane de « Perec ». Je reprendrais volontiers, ici, Clément Rosset qui, dans Le Réel, Traité de l’idiotie, pointe le « double caractère, solitaire et inconnaissable, […] de toute chose au monde : le mot idiotie. Idiôtès, idiot, signifie simple, particulier, unique ». Le X de Perec serait idiot : sans le reflet d’un signifié unique, mais resignifié par chaque oeuvre ; protéiforme comme la non-forme du désir ; en butte à l’absolu non-sens de la disparition des parents ; répété dans l’écriture, sans pour autant vouloir dire autre chose que l’affirmation d’un constat : ils ont disparu, je vis, j’écris.

L’ordonnateur Perec

Au cœur de La Machine, de la poésie opérant sous nos yeux, où le poème de Goethe est pré-texte et nouveau texte, au détour de l’un des innombrables chemins qui le composent, soudain, des culs-de-sac : impossible d’aller plus loin. Voyez vous-même les trois extraits suivants : « sa / se / si / so / su / sur / surveiller et punir », « lam / lan / lao / lap / la patrie, la famille, le travail », « ha / ha / haï / haï / heil hi ! ». Ce qui émerge dans l’application du protocole 1 :

a) deux verbes liés qui évoquent le système carcéral des camps nazis (Surveiller et punir de Foucault ne sera publié qu’en 1975, ce qui ajoute à La Machine un amusant pouvoir prédictif),

b) la devise de la Révolution nationale de Pétain,

c) le salut hitlérien.

Comme si, partant du poème de Goethe, la Machine ne pouvait rien générer d’autre que cela, au terme d’un décryptage que l’on attribuera aux lois binaires du processeur. En déléguant à la Machine cette faculté, Perec use bien sûr d’un artifice : introduire dans la recréation informatique les mots dont la charge historique et personnelle est fortement prégnante. Non, toutefois, sans la pudeur de l’oblicité (c’est sous nos yeux, mais on peut passer à côté, ne rien voir – comme ces lecteurs de La Disparition qui ne remarquent pas la disparition du e – comme La Lettre volée de Poe, aux yeux de tous et pour autant bien dissimulée), oblicité à laquelle s’ajoute l’humour de l’écrivain. « Dans le labyrinthe, il y a un sens, plus ou moins introuvable et invisible, mais dont l’existence est certaine : sont donnés de multiples itinéraires dont un seul, ou quelques rares, sont les bons, les autres ne menant nulle part », écrit Clément Rosset dans Le Réel.

Je pense qu’il y a ici un double point de butée. Le premier, capital, serait le silence de la disparition des parents. « Nulle part », écrit Rosset. Me revient l’expression nazie « Anus Mundi », « l’anus du monde », pour désigner les camps d’extermination. Dans La Machine, nulle part, c’est un texte qui finit sur un blanc typographique, suivi de la commande « stop », ou de « requête annulée ». Rien, le non-sens. « Hier ist kein warum », rappelle Primo Levi : un soldat allemand du camp répond à un prisonnier que « ici, il n’y a pas de pourquoi ». Le second, c’est ce à quoi La Machine poétique aboutit : « la patrie, la famille, le travail ». Devise pétainiste retournée et enrichie de déterminants, ce qui la désamorce, la désarrime de l’ordre séquentiel habituel. L’extrait 3 n’est pas moins troublant :

apapa

apape

ape

Le texte, dirait-on, se cherche, bégaie, fait affleurer « papa », le père tué à la guerre ; rapproche « ape » (« singe » en anglais) et « apape » (j’entends clairement « pape »), s’achève sur un compte à rebours (les chiffres apparaissent ici comme le résultat de l’élaboration machinique, au même titre que les lettres) pour mettre en scène le rire de Perec (« ha/ha »), l’affect (« haï/haï ») et le salut tronqué, coupé, transformé en éclat de rire (« hi ! »). Je ne peux dire que ceci : les chiffres sont la matrice numérale tatouée sur la chair des déportés, comme les lettres de l’alphabet sont la matrice littérale des textes. J’y vois comme un palimpseste sur peau de papier, peau textuée dans la distance affec/tueuse du rire.

Chiffres, lettres : matériau linguistique que l’Histoire « avec sa grande hache » a façonné : les voyelles et les consonnes qui ont permis de forger le slogan cynique « arbeit macht frei » à l’entrée des camps. Mais tout autant les oeuvres de Beckett ou de Queneau, de Goethe et de Perec. Machine dont l’une des fonctions pourrait bien être de réparer, dans l’ordre du symbolique, le mésusage (la torsion) des langues allemande et française. (Voir bien sûr LTI de Victor Klemperer pour la nazification de la langue allemande).

Silences Perec

Je constate que ces « machinations » de Perec s’achèvent dans le silence. Je cite un dernier extrait : « tu sentirais / un souffle à peine / ≡ stop / annuler la requête / requête annulée ». Perec s’impose une contrainte qu’il ignore délibérément. Il considère comme « génial » le poème de Goethe et n’ira pas plus avant. Silence après Goethe. Silence de mort, pourrais-je dire… Pas « d’expansion métaphorique » : les surcroîts de sens que permet la métaphore n’ont, ici, pas voix au chapitre. Plus exactement, il ne s’agit pas de faire « plus » poétique, ce qui contreviendrait tant à la forme lapidaire choisie par Goethe qu’au parti-pris d’oblicité de Perec. Non pas « plus », mais encore, autrement. Non la saturation d’un même espace symbolique, d’une même image mentale, mais ses glissements. Paul Ricœur, dans La Métaphore vive, rappelle que « c’est le mot qui, dans le discours, assure la fonction d’identité sémantique : c’est cette identité que la métaphore altère ». Si on lit, donc, la recréation du poème de Goethe comme le substrat poétique qui permet l’échappée intime – l’annihilation de ses parents et ses conséquences sur l’homme de lettres – alors on saisit le refus de Perec d’ajouter, par « expansion », quelque mot que ce soit aux vers « tu sentirais/un souffle à peine ». Il me semble que la modalisation du conditionnel, dans sa retenue, déflagre davantage qu’une envolée métaphorique.

L’usage refusé par Perec de la métaphore, ce pourrait être le refus d’une « stratégie du discours qui, en préservant et développant la puissance créatrice du langage, préserve et développe le pouvoir heuristique déployé par la fiction », écrit Ricoeur en préface de La Métaphore vive pour la définir.

Mais ce n’est pas si simple avec Perec. Ce qu’il refuse, c’est peut-être une image de ses parents que la métaphore imposerait, image que la disparition tragique empêche, rend manquante, comme le suggère le début de W ou le souvenir d’enfance : « Je n’ai pas de souvenirs d’enfance ». Dans Penser/Classer, l’écrivain revient sur l’analyse qu’il a faite de 1971 à 1975. Le texte s’appelle « Les lieux d’une ruse » ; voici les lignes qui m’ont retenu :

Lorsque j’essayais de parler, de dire quelque chose de moi, d’affronter ce clown intérieur qui jonglait si bien avec mon histoire, ce prestidigitateur qui savait si bien s’illusionner lui-même, tout de suite j’avais l’impression d’être en train de recommencer le même puzzle, comme si, à force d’en épuiser une à une toutes les combinaisons possibles, je pouvais un jour arriver enfin à l’image que je cherchais.

J’avance que, dans La Machine, Perec recourt pourtant à certains attributs de la métaphore qui seraient a) les transports de sens (ce que désigne littéralement le terme « métaphore »), b) une dimension heuristique, c) une dimension fictionnelle.

a) Transports de sens : ils s’opèrent à l’échelle non du mot ou du vers, mais à celle de l’ensemble du dispositif textuel, un ordinateur capable d’analyser un poème. Quelque chose comme « L’écrivain est ici une machine ». Non « est comme une machine », mais « est une machine ».

Dans Qu’est-ce qu’un dispositif ?, Agamben souligne que le dispositif a « pour objectif de faire face à une urgence pour obtenir un effet plus ou moins immédiat ». L’urgence, c’est sans nul doute le corps-à-corps de Perec avec son histoire et avec les mots. Je reprends le résumé d’Agamben sur le « dispositif » :

« 1) un ensemble hétérogène qui inclut virtuellement chaque chose, qu’elle soit discursive ou non : discours, institutions, édifices, lois, mesures de police, propositions philosophiques. Le dispositif pris en lui-même est le réseau qui s’établit entre ces éléments ». Dans La Machine, le réseau est tissé de fils hétérogènes (commandes ou prompts informatiques, poème de Goethe traduit, variations sémantiques et syntaxiques sur ce poème, langues diverses, slogan nazi, écriture poétique, etc.).

« 2) le dispositif a toujours une fonction stratégique concrète et s’inscrit toujours dans une relation de pouvoir ». Fonction : donner à voir, sentir, entendre, la langue poétiser ; la relation de pouvoir, entre autres choses – je vais vite ici – est celle d’un sujet historique, Georges Perec, orphelin, juif, qui fait oeuvre de littérature pour affirmer sa propre existence d’homme dans et par les lettres.

« 3) comme tel, il résulte du croisement des relations de pouvoir et de savoir ». Pouvoir et savoir de Perec sur l’ordinateur IBM dont il a assez saisi le fonctionnement et les enjeux pour les mimer, retournant ainsi la relation d’assujettissement de l’homme à la machine en son contraire. Il en va de même pour les autres dispositifs que l’écrivain utilise : lipogramme, échiquier, etc.

b) Dimension heuristique, ou « ce qui sert à la découverte ». Dans une note trouvée dans l’édition des Choses offerte à son traducteur allemand Eugen Helmlé, Perec écrit :

Très vite, je m’aperçus qu’une partie de mes préoccupations formelles, de mes interrogations sur la valeur, le pouvoir, les fonctions de l’écriture pouvaient y trouver des réponses, des solutions que je ne parvenais pas encore à trouver dans le cadre de mes recherches purement romanesques.

La Machine est donc clairement heuristique – le dispositif textuel de « machine » est lui-même une solution découverte pour écrire autrement, d’une manière originale.

c) Dimension fictionnelle : présenter l’analyse du poème de Goethe comme le produit d’un algorithme qui fait tourner un ordinateur IBM. Je découvre que le terme « ordinateur » apparaît en France en 1955, sur le modèle d’ « ordonnateur », qui servait à désigner, me dit une encyclopédie en ligne, « un organe spécial et variable […] constitué simplement par des feuilles de carton ajourées, analogues à celle des métiers Jacquard », ceux-là mêmes qui permettaient le tissage de textiles. L’invite, au début de La Machine, est : « ici érato, pour programmer directement votre question, veuillez insérer la carte perforée dans la fente de lecture et appuyer sur les touches a et d ». La Machine perecquienne est évidemment une machine à tisser le texte (le textus latin : tissu, trame), et de l’aveu même de l’écrivain, « les fils rompus de l’enfance ».

Bref, métaphore il y a, mais à un autre niveau, qui permet à l’écrivain de répondre à la poéticité de Goethe par une poéticité propre, unique et singulière : l’idiosyncrasie de Perec, idiotie au sens que Clément Rosset a fondé. Je ne dirai rien des dernières pages de La Machine, sinon que, entrecoupées de

« – – – – – – – – – – silence – – – – – – – – – -»

où se déploient des synonymes de ce substantif en plusieurs langues, pages offertes à Henri Pichette, Jean Lassus, Hölderlin, White, Nietzsche, Novalis, Baudelaire, Izumi Shikibu… ces pages révèlent un Perec poète, au plus près de l’amuïssement.

Que le texte de La Machine soit destiné à la radio souligne d’autant plus la butée muette de l’écriture et de la voix, que les espaces blanches du papier et les silences des locuteurs rendent sensibles et intelligibles. On écoutera, on ne pourra faire autrement que d’écouter Die Maschine sur le site de la radio sarroise quand bien même on ne comprendrait pas l’allemand : on suit avec le texte français sous les yeux ; on saisira alors la profondeur du travail de Perec et de Helmlé – comme une œuvre théâtrale ne se révèle complètement qu’une fois incarnée par les comédiens, la pièce radiophonique nous fait mesurer l’inventivité vertigineuse de Perec, sa fantaisie, sa drôlerie – ce que la seule lecture du texte traduit en français ne me permet pas de saisir aussi bien. Les quatre voix allemandes sont celles des comédiens Olaf Quaiser, Heiner Schmidt, Alwin Michael Rueffer et de la comédienne Dagmar Altrichter. Ce Hörspiel est une petit merveille.

Dans « Notes sur ce que je cherche » (Penser/Classer), Perec s’explique sur son désir de ne jamais écrire « deux livres semblables », « versatilité systématique » qui lui a « valu la réputation d’être une sorte d’ordinateur ». STOP

Texte © Bruno Lecat – Illustrations © DR.

Ce texte a fait l’objet d’une première publication en novembre 2025 sur le blog de son auteur, L’Œil a faim.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.