Le langage a signifié sans malentendu possible que la mémoire n’est pas un instrument pour l’exploration du passé, mais bien plutôt un médium. Le médium du vécu, de même que le sol terrestre est le médium dans lequel gisent enfouies les villes anciennes. S’efforcer d’approcher son propre passé oblige à se comporter tel un homme qui creuse. Avant tout, il ne doit pas craindre de revenir sans cesse sur un seul et même complexe factuel, de le disperser comme on disperse de la terre, de le retourner comme on retourne le sol. Car ces complexes factuels ne sont rien de plus que les couches qui vont seulement livrer à la prospection la plus méticuleuse ce pour quoi il vaut la peine de creuser. À savoir les images qui, dégagées de tous les contextes antérieurs, résident comme des objets précieux dans les chambres sobres de notre compréhension tardive – tels des bustes dans la galerie du collectionneur. Et certes il est utile, pour fouiller, d’avancer selon des plans. Mais tout aussi indispensable est le tâtonnement de la bêche précautionneuse, dans la terre obscure. Et l’on se prive soi-même du meilleur à ne réaliser que l’inventaire des trouvailles sans pouvoir désigner dans le sol d’aujourd’hui l’endroit où il conserve l’ancien. Ainsi les véritables souvenirs doivent-ils beaucoup moins procéder par effectuation de rapports que désigner exactement le lieu où le chercheur s’empara d’eux. Donc il faut que le réel souvenir donne en même temps au sens le plus strict sur le mode épique et rhapsodique une image de celui qui se souvient, de même qu’un bon rapport archéologique n’indiquera pas seulement les couches d’où proviennent les objets trouvés, mais avant tout ces autres couches qu’il a fallu percer au préalable.

(Walter Benjamin)

Archives

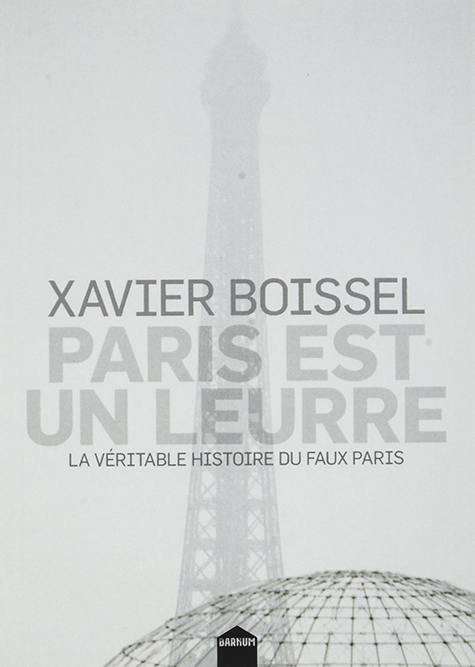

La difficulté à laquelle je me suis heurté pour l’écriture de Paris est un leurre (Inculte, 2012, rééd. Collect. Barnum, 2017), a d’abord été celle des sources historiques. Beaucoup d’historiens de la Grande Guerre avouaient n’avoir jamais entendu parler de cette histoire. Comme il s’agissait d’histoire militaire, je me suis alors adressé à ses « spécialistes » : j’ai pris contact avec le Service historique de la Défense à Vincennes, qui m’a demandé de formuler, de manière très officielle, une demande écrite. J’ai senti au téléphone, de la part de mon interlocuteur, beaucoup de réserve, sinon de la circonspection. N’étant ni historien, ni doctorant, j’avais bien conscience d’être un sujet « suspect ». Je me suis, par ailleurs, adressé aux Archives nationales, celles qui se trouvent dans le Marais, où l’accueil a été beaucoup plus chaleureux. Enfin, j’ai aussi contacté les services d’archives cadastrales des communes où l’on avait projeté d’édifier le faux Paris. Toutes ces démarches, comme je le pressentais, ont échoué : les militaires m’ont fait savoir qu’ils n’avaient aucune trace de cette histoire dans leurs cartons, quant aux affables archivistes civils, eux non plus n’avaient trace de quoi que ce soit. Les archivistes des communes n’ont même pas daigné me rappeler…

Il se trouve que, au même moment, le philosophe Bruce Bégout avait entrepris l’écriture d’une fiction à partir de ce sujet. En discutant avec lui, je compris bien vite que l’absence totale d’archives officielles nourrissait sa paranoïa debordienne : il n’y avait jamais eu de faux Paris, ce leurre n’était qu’une opération d’intoxication de l’ennemi, un leurre à la puissance deux, un coup de bluff digne d’un Kriegspiel grandeur nature, qui n’aurait pas déplu à l’auteur de La Société du Spectacle. Le texte de Bruce est d’une ironie malicieuse, dans la veine de Borges et de Perec.

Fausse gare de l’Est en construction, 1918, coll. particulière

Cependant, j’avais intimement pressenti cette lacune d’archives officielles. Et même, avouons-le, je l’avais sourdement désirée. Non pas que j’entretienne un rapport complotiste à l’Histoire, mais plutôt que, depuis longtemps déjà, ce sont ses marges et ses accidents qui me fascinent. Lycéen déjà, je préférais m’égarer dans les souterrains de La Comédie humaine plutôt que d’emprunter les voies clairement balisées de la discipline historique. « L’envers de l’histoire contemporaine » (Balzac) excite l’esprit, nourrit l’imagination. C’est donc vers un autre type d’archives qu’il fallait que je me dirige : non plus une archive officielle, classée mais vers une archive de chineur, de chiffonnier. Du reste, il y a quelque chose de presque bureaucratique dans le vocable même d’archives, tant son étymologie grecque la renvoie au magistère, au pouvoir. Le fait qu’il n’y eut, in fine, rien d’officiel sur le leurre imaginé par Fernand Jacopozzi, ou plutôt, que les instances officielles m’eurent donné une fin de non-recevoir, m’arrangeait bien.

« Créer de l’histoire avec les détritus mêmes de l’histoire », écrit Walter Benjamin dans les Passages : voilà le programme que je me fixais après avoir – ô jubilation – échoué dans mes démarches officielles. Mes archives seraient vestigiales. Un vieux numéro de L’Illustration, l’ouvrage du chef d’escadron Jean Lucas (trouvé dans le carton poussiéreux d’une braderie !) consacré à la défense de Paris, L’Histoire de l’aéronautique de Dollfus & Bouché (paru en 1938) qui traînait dans le grenier de ma mère, le livre du général Pierre Marie Gallois, un article de La Revue militaire française dénichée chez un bouquiniste, le Manuel du bombardier en avion de 1918, sont les pièces de ce puzzle quelque peu défraîchi. Récemment, un lecteur de mon livre m’a envoyé un article tiré du numéro spécial de La Vie du rail datant du… 11 novembre 1968 proposant une description détaillée du dispositif imaginé par Jacopozzi. On y apprend, entre autres, que le personnel chargé de faire circuler les faux trains de la Plaine de France, était féminin ! J’ai enfin découvert toute une littérature populaire tournant autour des bombardements de la capitale par les Gothas, les fameux bombardiers allemands qui déversaient leurs bombes sur Paris. Longtemps, la référence à ces bombardements évoquait dans mon esprit les dernières pages de La Recherche du temps perdu, lorsque le narrateur surprend le Baron de Charlus dans un bordel lors d’une alerte aérienne nocturne. Or, il se trouve que ces bombardements ont grandement alimenté la culture populaire de l’époque : chansons de cabaret, récits en feuilletons, dessins, poèmes, etc.

Toutes ces productions de la culture ont été pour moi des pièces à conviction, au sens quasiment policier du terme. Elles signent le crime de l’Histoire. Mais elles sont autant de reliques que je collectais. Il y a, certes, une dimension hétéroclite dans cette collection, mais elle donne à voir quelque chose d’une époque : elle ouvre le temps, celui qui a passé, mais aussi le nôtre… Toute collection est récollection : « recolecting in tranquillity », remémoration dans la sérénité, selon le mot du poète (Wordsworth), mais c’est aussi au sein de ce passé que surgit le proche. Et si ces choses dispersées contenaient secrètement le chiffre de notre contemporanéité ?

Dérive

Qu’en était-il du territoire ? La probabilité de retrouver des traces de ce leurre était quasiment nulle. Pour autant, il me semblait impossible de me cantonner à la cartographie. Déplier, déployer une carte IGN de la région parisienne ne disait rien sur cette affaire. En revanche, les plans de Fernand Jacopozzi évoquaient pour moi une utopie digne d’un roman de Jules Verne. Très vite, l’idée de me déplacer sur les lieux mêmes où l’on avait édifié le faux Paris s’est imposée à moi. Arpenter ces lieux, m’astreindre à leur description la plus précise qui fût, sans présupposés – à l’instar de Perec au carrefour de Saint-Sulpice -, relevait à la fois de l’évidence et de la nécessité : aller aux choses mêmes, « No ideas but in things » : ce vers de William Carlos Williams m’a toujours paru d’une fraîcheur salutaire ; à rebours de toutes les constructions théoriques, il s’agit d’ausculter le monde des choses « à la loupe », de le prendre « comme une nouveauté », ainsi que le recommande Bachelard dans La Poétique de l’espace.

Outre cette approche phénoménologique « en miniature », l’arpentage de ces zones s’accompagnait d’une dimension plus ludique, ressortissant au travail de l’imagination, « doublant », en quelque sorte, la perception : je décidais de dériver sur ces territoires en y superposant de manière fantasmatique les plans de Jacoppozzi : cette projection d’une représentation chimérique sur le réel d’aujourd’hui, voilà qui participait encore de ma « méthode ». Il y a bien sûr quelque chose de surréaliste dans cette dé-marche : des brèches s’ouvriraient dans le réel, d’où pourrait surgir une autre logique, relevant d’une disharmonie, de quelque chose d’un autre ordre, beau « comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie », selon le mot célèbre d’André Breton. C’eût été donc bien le diable si, en parcourant à pieds ces no man’s lands sis à la périphérie de la capitale, je ne trouverais pas quelques traces ironiques de ce leurre, voire quelque hasard objectif. Il règne souvent une atmosphère équivoque dans ces zones péri-urbaines, une forme de beauté en situation (au sens bien sûr où l’entendait l’IS et non Sartre), qui a sa part de fascination. De manière décalée, je pourrais faire miennes ces considérations de Georg Simmel à propos de Rome : « Le plus grand charme de la beauté tient peut-être à ce qu’elle est toujours la forme d’éléments qui en soi lui sont indifférents et étrangers et n’acquièrent une valeur esthétique que par leur juxtaposition ».

J’entreprenais donc avec mon ami Didier Vivien et son fils Gaspard cette (en)quête. Depuis longtemps, nous aimons dériver dans ce genre de lieux voués à la déshérence et je ne compte plus les friches industrielles, bunkers abandonnés, chantiers avortés, déchèteries et autres terrains vagues que nous avons pu explorer ensemble. Obsédé par les œuvres d’Eugène Atget et de Walker Evans, Didier m’a parfois entraîné dans des endroits étranges, où souvent j’ai eu la sensation d’être « de l’autre côté du miroir ». Nous avons ainsi déambulé au Nord-Ouest et ensuite au Nord-Est de Paris, et je dois dire que ce que nous y avons trouvé dépasse toute espérance. Il y a une ironie terrible qui fait irruption au cœur de ces territoires déstructurés, fragmentés, dont la psyché ne demande qu’à livrer ses mystères. D’abord archéologues, nous nous sommes rapidement transformés en chiffonniers. Tous les documents écrits que j’avais amassés – les pièces de la culture – entraient en résonance avec ses marges, ses déchets. Je cite dans le livre cette réflexion magnifique de Lucien Febvre rappelant que l’Histoire « peut se faire, doit se faire, sans documents écrits s’il n’en existe point. Avec tout ce que l’ingéniosité de l’historien peut lui permettre d’utiliser pour fabriquer son miel, à défaut des fleurs usuelles. Donc avec des mots, des signes. Des paysages et des tuiles. Des formes de champs et de mauvaises herbes » ; ce propos est éminemment benjaminien. C’est bien l’ensemble de ces restes qui permet la circulation entre le lointain et le proche. Dans cet entrelacs du passé et du présent se cristallise non une synthèse, mais quelque chose qui serait de l’ordre de l’anamnèse ramenant au jour tous les rebuts du monde, « souverains », même dans leur « misère » (Benjamin). Ils sont comme un précieux trésor qu’un pêcheur rapporterait dans ses filets. D’où l’esthétique du montage qui prédomine dans ce livre, tant sur le plan citationnel qu’iconographique : si pour ma part, je refuse l’harmonie spéculative d’un genre bien défini au profit d’un régime d’écriture hybride (histoire, sociologie, philosophie, récit) qui se livre à quelques collusions déconcertantes, Didier, de son côté, opte pour une circulation d’images, mêlant les siennes à celles du passé, épousant par-là l’humilité du photographe documentaire abdiquant toute prétention auctoriale (en cela, sa démarche est bien baudelairienne !), bref, pour « l’image dialectique » chère à Benjamin.

Le bâtiment de la Samaritaine illuminé par Jacopozzi dans les années 1920, photographie de Léon Gimpel

Guerre

Dans ce matériau brut et ces zones abandonnées se concentrent les tensions de l’Histoire, celles de la Première Guerre mondiale, qui aura occasionné la césure du siècle. J’ai eu le sentiment, en poursuivant mon enquête, que ce leurre – certes encore artisanal – programmait tout ce qui allait suivre. Tous les dispositifs d’intoxication de l’ennemi sont construits sur ce même modèle ; j’en cite un certain nombre dans mon livre, notamment ceux que l’on doit au Magic Gang de l’illusionniste Jasper Maskelyne pendant la bataille d’El Alamein, avec ses faux trains et ses chars en carton. J’ai découvert récemment, grâce à un une recension de Paris est un leurre dans la revue Urbanisme, le projet Disguise California : en 1942, les Américains, craignant une invasion aérienne de la côte Ouest, avaient construit un lotissement fictif en Californie, plus précisément, un ensemble de toiles peintes couvrant des hectares, dressées au-dessus d’une usine aéronautique, figurant un fragment de banlieue paisible. Un lecteur anglais m’a enfin signalé les Starfish sites, des villes-leurres construites en Angleterre pendant le Blitz pour épargner les vraies villes comme Bristol, Manchester ou Sheffield. À noter que les Starfish sites désigneront par la suite des sites délibérément créés pour simuler les effets sur des structures pour les tests nucléaires, notamment aux États-Unis, dans le cadre de l’Opération Teapot, ce sont les fameuses Survival Towns que j’évoque dans mon livre.

Mais, au-delà de cette matérialité pure, au fil du siècle, c’est l’information qui est devenue elle-même une guerre. La célèbre opération « Fortitude » menée par les alliés inaugure à mon sens cette nouvelle ère. Mais ce qui va changer dans le contexte de la Guerre froide, c’est le rôle de l’opinion. Quel que soit le « camp », c’est elle qui devient la cible principale des stratèges de la CIA (et ses « opérations noires ») et du KGB. Il n’y a pas de hasard si la théorie de l’information naît à la fin des années quarante. Il devient désormais facile de vendre une guerre à l’opinion, chose qu’avait déjà relevée Hannah Arendt dès les débuts de la Guerre du Vietnam. L’inflation informationnelle va s’intensifier dans les années soixante et soixante-dix, quitte parfois à glisser vers la paranoïa, celle des phobies hallucinées des récits de Philip K. Dick, des conversations secrètes et du bruit blanc qui hantent les grands romans de William Gaddis, Thomas Pynchon et Don DeLillo. Plus près de nous, un jeu de photographies aériennes a pu aisément convaincre le citoyen américain de la présence d’armes de destruction massive sur le sol irakien. Fox News aura dans cette affaire joué le même rôle que CNN dans la Première Guerre du Golfe ; les networks sont la camera obscura de notre temps. Désormais, la NSA a supplanté la CIA ; avec ses drones, ses dispositifs virtuels et ses satellites de plus en plus sophistiqués, nous sommes entrés dans ce que Paul Virilio appelle une « info war ». Pourtant – et c’est là que Clausewitz nous est d’un grand secours – persiste toujours le « brouillard de la guerre » : le risque d’une phagocytose informationnelle n’est jamais nul, l’entropie guette. Le moindre petit grain de sable peut facilement faire dérailler la machine, un simple virus paralyser le système. Notre foi aveugle en la technique se retourne contre nous.

Fiat Lux

Nous baignons dans une « culture de guerre », une « Guerre Totale » qui serait « la Société moderne elle-même, à son plus haut degré d’efficience », comme l’avait parfaitement compris Bernanos en son temps. La technicisation de notre quotidien illustre ceci à merveille. À sa façon, l’ingénieur Jacopozzi aura contribué à cette nouvelle ère, lui qui sera passé de la diversion guerrière au divertissement marchand, en éclairant la tour Eiffel et les grands magasins parisiens, ou si l’on préfère, le Paris de la marchandise. C’est l’une des thèses de mon livre : la stratégie du choc émotionnel à partir de la Grande Guerre et sa poursuite dans le monde administré de la société marchande, ce que Kracauer appelle le « culte de la distraction » – avec ses spectacles et ses ornements -, qui voit l’expérience s’appauvrir, entraîne un émiettement des consciences massifiées, une dilution de la mémoire… Au sein de ce monde, désormais technicisé et livré à la marchandise, toutes les traces se perdent et s’effacent dans un présent toujours plus évanescent…

Avec ce nouveau régime d’historicité que François Hartog nomme « présentisme », le divertissement triomphe, mais c’est son extension à l’intégralité de l’espace urbain qui est remarquable : grâce à Jacopozzi, c’est toute la ville qui devient un parc d’attraction. L’électricité va jouer dans cette affaire un rôle central, et c’est la qu’on réalise à quel point la raison est tout à fait compatible avec le mythe. Didier Vivien a ainsi retrouvé des cartes postales de l’Exposition coloniale de 1931 qui représentent le temple d’Angkor Vat illuminé par Jacopozzi : cela ressemble à un light show psychédélique des années soixante ! On peut dire que c’est lui qui est à l’origine de toutes les féeries urbaines que nous connaissons, de Dubaï à Macao en passant par Las Vegas… La lumière est devenue le support par excellence de l’entertainment. Et encore une fois, c’est Paris qui aura été la matrice de ce modèle. Inutile que je revienne sur ce point, l’archéologie de cette modernité luministe a été menée magistralement par Benjamin et Kracauer dès les années trente : c’est dans les coulisses du 19e siècle et particulièrement lors du Second Empire qu’elle s’est mise en place. Cette modernité est la matrice du Paris actuel, dont la vitrification et la muséification ont accompagné le phénomène de déprolétarisation de la capitale depuis les années soixante, dont parlent les Pinçon–Charlot dans leur Sociologie de Paris. L’hyper-classe peut désormais circuler en « autolib » dans les rues de la capitale, pour le plus grand bonheur des éco-tartuffes institutionnels. C’est aussi dans ce sens que Paris est un leurre…

Toutes ces considérations sont bien sombres, sinon très pessimistes. Pourtant, je ne voudrais pas céder au catastrophisme ambiant, très dans l’air du temps. Depuis quelques années, le négatif prend en effet de plus en plus la forme d’une théologie politique dont la tendance consiste à verrouiller toutes les issues critiques, récusant et refusant même au politique toute son hétérogénéité, soit en proclamant sa consubstantialité à la sphère marchande (économisme), soit en rabattant sur lui sa rédemption virtuelle (messianisme). Fascinée par la puissance qu’elle dénonce, cette tendance passe peut-être à côté d’un autre possible, qui serait celui d’un sauvetage par transfert de notre enfer moderne, saturé par la lumière aveuglante des villes, des galeries marchandes (comme celle où je m’entretiens avec Alessandro Mercuri dans cette vidéo), des écrans plasma et des home cinema. Les figures de ce possible sont multiples, elles échappent à ce qui assigne, enserre, pétrifie ; à l’instar de ces réminiscences du rêve qui surgissent, intermittents et fragiles, au petit matin, elles sont comme des points lumineux qui piquent les ténèbres… Il n’est pas encore minuit à l’aube de ce siècle – nous sommes tous appelés à être des rêveurs concrets.

Texte © Xavier Boissel – Vidéo © Alessandro Mercuri & Haijun Park – Illustrations © DR

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.