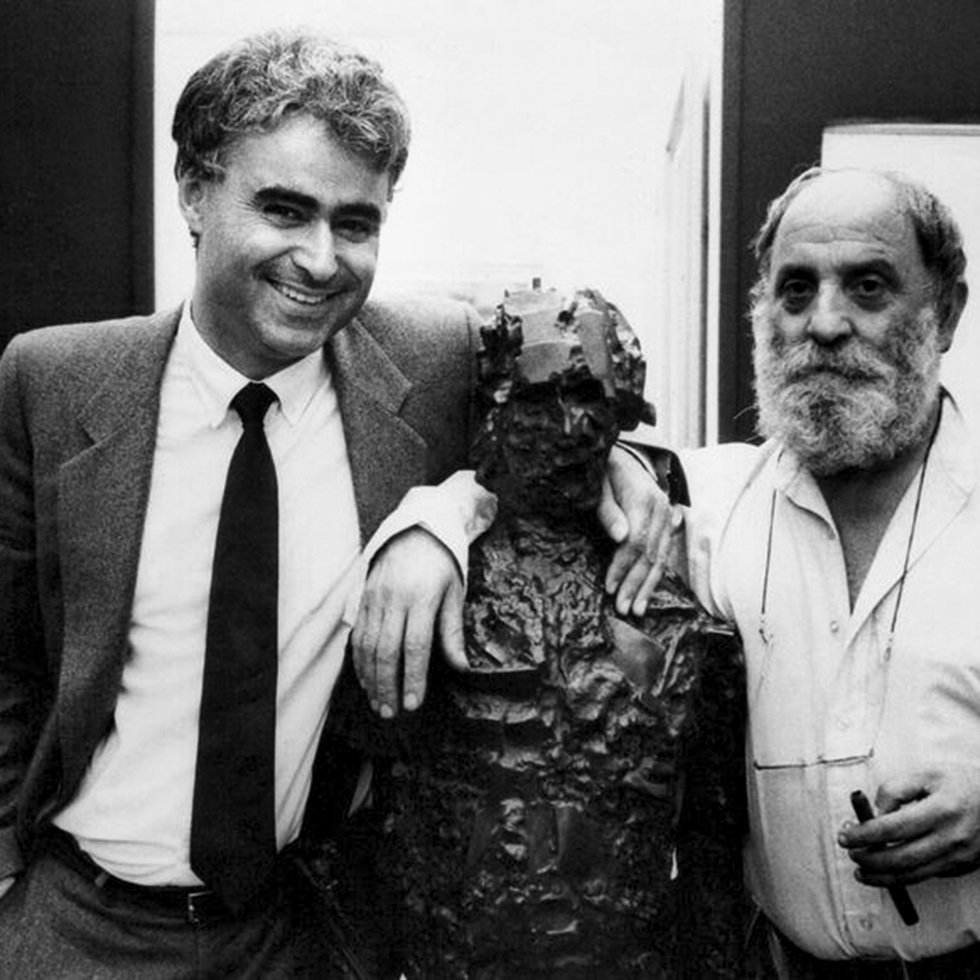

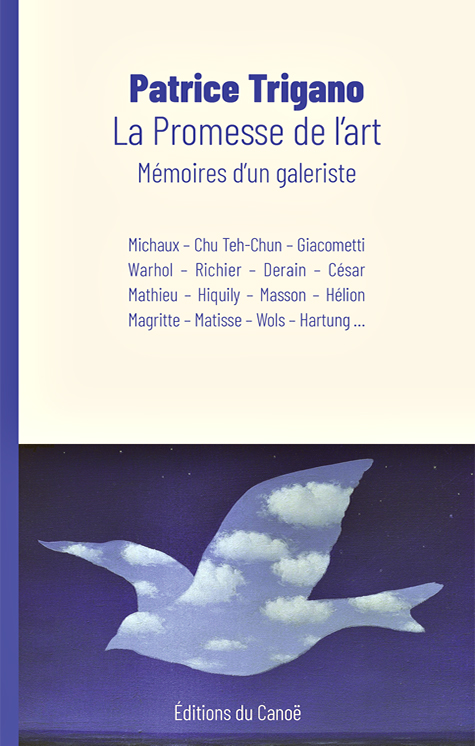

PATRICE TRIGANO s’entretient avec ISABELLE ROZENBAUM à propos de son livre, LA PROMESSE DE L’ART, MÉMOIRES D’UN GALERISTE (Le Canoë, 2024) :

1 – Patrice, l’amour de l’art vous a été initié par votre oncle Edgar passionné de musique, et plus particulièrement, d’opéra, mais également de peinture, de littérature. Votre premier choc esthétique se révèle à l’âge de sept ans, découvrant Les Contes d’Hoffmann à l’Opéra-comique. Toute votre enfance a d’ailleurs été baignée dans la musique. Vous comprenez également que les peintures que vous admirez chez votre oncle, telle une des versions des Lavandières de Daubigny et de Lépine « avaient bien plus qu’une volonté décorative et que le fait de posséder des œuvres d’art conférait un pouvoir particulier ». Pourriez-vous retracer pour nous, les premières influences artistiques liées à votre entourage familial, vos différentes études, les rencontres avec les artistes, les philosophes, les écrivains, les musiciens, qui ont déterminé plus tard la nécessité de votre carrière au point de penser déjà, à cette période, que vous ne vous « sentiez » vous-même « qu’en présence d’artistes » ?

L’influence du milieu dans lequel est élevé un enfant peut largement contribuer à aider au développement d’une passion pour la création artistique. Mais cela ne suffit pas. J’ai en effet raconté dans La Promesse de l’art la chance que j’ai eue d’avoir un oncle passionné de musique qui m’a fait découvrir l’opéra, et un autre le théâtre. C’est au premier, l’oncle Edgar, que je dois mon choc esthétique originel. Il m’avait emmené à la Salle Favart assister à une représentation des contes d’Hoffmann. L’ambiance étrange, le caractère tragique, proto-surréaliste de cette œuvre en rupture avec les opéras légers d’Offenbach m’avait saisi. Mon oncle Gilbert, avant de devenir un des inventeurs du monde moderne des loisirs, avait été comédien. J’étais béat d’admiration lorsqu’il déclamait du Shakespeare ou des poèmes de Musset, lorsqu’il me racontait le concours du conservatoire où il avait été recalé par Louis Jouvet. Mais je note que mes cousins et cousines, qui étaient présents, n’ont pas éprouvé les émotions qui m’ont incité à entrer de plain-pied dans le domaine de l’art. Il y avait probablement chez moi un besoin, un appel de l’art qui sommeillait dans l’attente d’un éveil. Et si l’on cherchait les raisons avec l’aide de Freud, on trouverait un manque qui avait besoin d’être comblé, une fêlure en attente de réparation. L’art est un sublime garage des âmes !

2 – La Promesse de l’art est une sorte de bilan, ou d’analyse, de votre vie passionnante dans le milieu artistique en tant que collectionneur, expert et galeriste, mais également en tant qu’auteur. Quelles raisons vous ont poussé à retracer votre parcours ? Est-ce par un besoin personnel, voire « narcissique » de laisser une trace écrite de votre vécu et des années que vous avez traversées ? Ou bien, est-ce par une exigence professionnelle afin de témoigner de votre contribution à l’Histoire de l’art? Ou bien encore par une conscience de transmission afin de délivrer quelques savoirs et secrets ? Comment avez-vous réussi à vous remémorer autant de détails signifiants concernant une période qui s’étend sur un demi-siècle ? Teniez-vous un carnet de bord ou un journal pour y consigner vos anecdotes, vos rêves, vos rencontres, vos angoisses, vos doutes, vos passions, etc. ? En définitive, comment avez-vous pensé la rédaction de La Promesse de l’art ? Comment votre éditrice, Colette Lambrichs, vous a-t-elle aidé à en choisir les thèmes traités et à organiser l’ouvrage constitué de 92 chapitres !… ainsi que d’un index quasi indépassable sur tous les noms – ou presque – des artistes et des personnalités que vous avez rencontrés et qui ont traversé le siècle ?

J’ai souhaité que les Héros de mon livre soient les artistes, lesquels se situent à mes yeux au sommet de la pyramide sociale. Les artistes sont des êtres extra-lucides en conflit avec le monde et aussi avec eux-mêmes. Leur création est un pont, un bras tendu vers le monde qui cherche à gommer leur difficulté d’être et à les réconcilier avec la vie. Les anecdotes les concernant qu’on trouve dans mon livre sont des moments saillants de mon existence, elles constituent une part importante du tissu de mon existence, car j’ai eu la chance de vivre aux côtés des artistes, de les voir vivre ; je les ai accompagnés, parfois guidés dans leur création. C’est un rare privilège ! Détenteur de tant de beaux souvenirs, il m’a semblé que j’avais un devoir d’en laisser un témoignage, puisque ma mémoire, jusqu’à présent intacte, me l’a permis. Ce fut une véritable anamnèse rendue possible par des notes, des photos, mais aussi par un premier livre de souvenirs, écrit il y a plus de vingt ans : Une vie pour l’art. J’ai attendu de terminer mon livre pour le proposer à Colette Lambrichs qui, sans hésitations, a accepté de le publier. Il faut dire qu’elle me connaît depuis fort longtemps, et qu’elle avait accompagné mes travaux littéraires du temps où elle dirigeait La Différence avec son compagnon, Joachim Vital. J’en ai été très heureux, car j’ai une grande considération pour son talent d’éditrice.

3 – Alors que vous n’aviez que 21 ans, vous avez commencé votre collection par un petit tableau de Max Ernst – La Pénitence – dont vous êtes tombé amoureux et que vous avez acquis grâce à l’aide financière de votre grand-père. En même temps, avec votre esprit de révolte et d’indépendance animé par la période de mai 68, vous avez pris la décision, de manière définitive, de renoncer à toute aide provenant de votre famille. Ainsi, sans grands moyens, comment avez-vous fait, à un si jeune âge, pour acquérir des œuvres maîtresses ? Voulez-vous bien revenir pour nous sur « l’art et la manière » – si vous nous passez l’expression – par lesquels vos rencontres fécondes en France et à l’étranger, ainsi que votre étroite collaboration auprès du célèbre commissaire-priseur Maurice Rheims, vous ont amené à devenir un des plus grands collectionneurs français ?

Je suis intimement convaincu que l’on peut constituer une collection de qualité avec des petits moyens à condition d’être aimanté par un besoin viscéral d’appropriation d’œuvres dont la cohabitation fait sens, je dirai même discours. Un discours qui permet de « se dire ». « Montre-moi ta collection, je te dirai qui tu es ! », devait-on pouvoir réclamer à un collectionneur. Hélas, l’on est souvent déçu. Une collection d’art n’a véritablement d’intérêt que si elle naît d’un besoin situé par-delà un simple désir d’appropriation. J’ai connu un couple de collectionneurs qui vivait très modestement et faisait des sacrifices permanents pour acheter des œuvres qu’il chinait aux puces avec un œil redoutable. La fréquentation des artistes était inscrite dans leur quotidien. Ils ont donné leur collection au musée de Dijon. C’est grâce à leur générosité qu’on peut admirer un des rares tableaux de Georges de La Tour et une salle de tableaux de Lapicque, lequel tenant compte de leur passion avait accepté de leur vendre à petit prix certains de ses chefs-d’œuvre. En ce qui me concerne, pour être franc, je me demande parfois comment j’ai réussi à rassembler sur plus demi-siècle, un nombre important d’œuvres dont l’ensemble constitue un autoportrait-mosaïque de mes goûts. Je me suis endetté, mis en danger, j’ai troqué, revendu pour réaliser des plus-values qui m’ont permis d’améliorer sans cesse ma collection. La collection est un tonneau des Danaïdes, c’est le domaine de la satisfaction qui se commue en permanente insatisfaction. Lorsque j’étais un jeune homme, mon action dans le domaine des arts s’est rapidement développée sur plusieurs fronts. De collectionneur, je suis devenu galeriste, puis expert en art. J’ai eu la chance de faire de belles rencontres : c’est important dans une vie. Mon début de « carrière » en tant que collaborateur de Maurice Rheims m’a amené à introduire les œuvres d’art contemporain en vente publique. Ce marché n’existait pas. Aujourd’hui – soixante ans plus tard – il est devenu le plus important au monde dans le domaine des ventes aux enchères.

4 – Pourriez-vous nous parler des « névroses » du collectionneur dont vous faites souvent cas, et auxquelles vous vous êtes confronté chez les autres collectionneurs ? Qu’en est-il de votre propre névrose ? Votre acquisition de Blue Liz de Warhol l’illustre-t-elle, puisque vous affirmez avoir été « décidé à n’importe quel sacrifice » pour l’obtenir ? En effet, ce tableau représentait pour vous une « icône » absolue et vous avez développé pour elle un attachement des plus possessifs. Toutefois, vous avez fini par la revendre alors que « durant trois décennies, Blue Liz avait nourri mon regard, si bien qu’au moment de m’en séparer, ce fut comme si j’avais renoncé à une part de moi-même », et par admettre finalement que « l’argent n’a pas su compenser l’absence de ce chef-d’œuvre ». Ce cheminement fait-il partie de la névrose du collectionneur ? D’après vous, de quoi cette névrose serait-elle donc le « sinthome »?

Il n’est pas bien facile de comprendre les mécanismes qui poussent à collectionner. Me référant à ma propre expérience et aux effets tyranniques de la collection, il me semble que collectionner, c’est faire acte de création par procuration. Tout véritable collectionneur s’exprime à travers son choix, opère une création au second degré. C’est ce que je tente désespérément de faire. Et il est vrai qu’il y a dans cette quête de l’impossible un caractère névrotique que je reconnais et revendique même ! Cela ne veut pas dire pour autant qu’il y a un aspect pathologique chez le collectionneur, car finalement il y a en tout homme un névrosé qui s’ignore. Collectionner, c’est affronter sa névrose, lui tenir tête en lui démontrant qu’un acte créatif par procuration nous détourne de ses effets pervers, nous aide à trouver le chemin dans lequel notre sensibilité pourra s’épanouir, notre pensée se mouvoir en cessant de « se cogner ». La névrose, c’est quand on se cogne, disait Lacan. La fréquentation des artistes et de leurs œuvres permet d’éviter les obstacles…

5 – Vous déclarez que, tout « comme l’acte de création, l’acte de collectionner est un acte de sublimation qui propose une issue à l’angoisse existentielle. Il correspond au besoin de satisfaction de ce que le philosophe Ferdinand Alquié appelle le ‘désir d’éternité’ ». Vous dites encore que « posséder une œuvre d’art, c’est avoir acquis un fragment du génie universel. C’est aussi défier le temps ». Pouvez-vous alors nous expliquer le paradoxe de vendre aux enchères, sur un simple coup de tête, 306 œuvres rassemblées en quarante ans ? Aviez-vous concrétisé, en 2005, la collection dont vous rêviez et qui faisait suffisamment sens pour pouvoir vous en détacher, une collection qui tournait alors autour de la transgression, du tragique, du surpassement, du sublime ? Bien que votre désir de liberté vous pousse loin de toute possession, est-ce cette névrose du collectionneur qui vous entraîne à vouloir constituer une nouvelle collection ?

En 2005, j’ai éprouvé le besoin de faire la critique de mes actions collectionneuses. Et j’ai, pour cela, longuement regardé les œuvres qui constituaient ma collection. J’ai estimé qu’il y avait de la dispersion. Il fallait opérer des « recentrages ». De nombreux mouvements picturaux étaient représentés, mais le voisinage n’était pas toujours très heureux. Le besoin d’accumulation l’avait emporté sur l’exigence. Ma collection ne me donnait pas la satisfaction que j’étais en droit d’attendre. Une œuvre importante vaut toujours mieux qu’une foule d’œuvres mineures. Certes, chaque individu a fort heureusement des facettes multiples, contradictoires, changeantes et cela s’exprime à travers une collection. La diversité est une richesse de l’existence, à condition de ne pas confondre pluralité et dispersion. La pensée monolithique ne donne aucune pas place à l’épanouissement. Alors, pour chercher à parfaire mon discours – vous voyez, je ne peux m’empêcher d’assimiler l’acte de collectionner à une création – j’ai décidé d’élaguer pour aller à l’essentiel pour reprendre la belle expression employée par Eugène Carrière répondant à un amateur qui lui demandait où il souhaitait aboutir à travers sa peinture. J’ai alors conservé les pièces maîtresse de ma collection, et Christie’s a organisé une vente aux enchères de plus de deux cents pièces qui me semblaient être « des redites ». Au lendemain de cette vente, mon sentiment était contrasté. Satisfait d’avoir allégé mon texte – si j’ose dire – et triste de m’être séparé d’irremplaçables moments de création ; je pense à deux lettres de Rimbaud, à la facture de Freud adressée à Gustav Mahler pour une séance de psychanalyse, mais aussi à une Chimère de Victor Brauner, à un chef-d’œuvre de Matta de 3 mètres qui illuminait mon salon et à un tableau cosmique de Max Ernst : un caprice de Vénus. Enfin… L’aspect positif de cette décision a été de me rajeunir symboliquement, puisque j’ai pu me lancer dans une autre aventure en créant une nouvelle collection. Aurai-je l’envie ou le temps de recommencer encore une fois ? L’avenir me le dira.

6 – En 1971, vous êtes devenu expert en art, puis galeriste associé avec Marianne et Pierre Nahon avec qui vous avez organisé, jusqu’en 1978, de nombreuses expositions : Kudo (première exposition), Arman, Hausmann, Mathieu, César, Wols, Richier, etc. En 1983, vous créez votre propre galerie rue des Beaux-Arts dans laquelle seront exposés Masson (première exposition), Michaux, Hartung, Riopelle, Hélion, Hiquily, Zao Wou-Ki, Chu Teh-Chun, Hundertwasser, Giacometti, Chagall, Soutine, Estève, Picabia, Matisse, Clavé, Matta, Abakanowicz, Lemaître, Miró, Derain, Estes, Jones, Ramos, Villéglé, Dado, Ljuba, Veličković, Rancillac, Jeanclos, Pomar, Calvo, Genovés, Raynaud, Claisse, Da Silva, Dufour, etc., à savoir, un nombre considérable d’artistes que vous avez pour la plupart également collectionnés, et dont vous dites qu’ils sont devenus votre « nouvelle famille ». Tout ce que vous rapportez concernant les artistes que vous avez fréquentés représente une source mémorielle intime qui lève le voile sur le milieu et développe avec force détails les différents courants, mouvements et aventures artistiques de cette période ô combien prolifique. En tant que galeriste, comment avez-vous réussi à être, non pas un découvreur d’artistes en vogue, mais bien un véritable relecteur de l’art du 20e siècle et à ouvrir des voies jusqu’alors inexplorées ?

Je n’ai pas été un galeriste découvreur comme ont pu l’être : Wilhelm Uhde, Daniel-Henry Kahnweiler, Denise René, René Drouin, Leo Castelli, Jean Fournier… Je me qualifierais volontiers de marchand-relecteur. Je m’explique : il y a dans la vie un temps pour la découverte de Proust. Puis à l’occasion d’une immobilisation due à une jambe cassée, une pneumonie… un temps pour une relecture de Proust à l’âge de 40 ou 50 ans. Et la perception n’est pas du tout la même ! J’ai donc cherché à appliquer l’idée d’une relecture au domaine de la peinture. À titre d’exemple, je citerais l’abstraction lyrique d’après guerre. Mathieu, Soulages, Hartung, Schneider, avaient connu le succès dans les années 60, puis étaient entrés dans une longue période de purgatoire dans les années soixante, 1970 et 1980, alors que le monde de l’art faisait un triomphe aux nouvelles avant-gardes : Pop art, Art conceptuel, Hyperréalisme…C’est alors que j’ai pensé qu’il était temps de réhabiliter les abstraits des années 1950 en les exposant, en invitant des historiens de l’art à préfacer mes expositions. Le succès fut au rendez-vous pour cette période incontournable de l’Histoire de l’art.

7 – Vous avez régulièrement exposé Lucien Clergue, photographe et cofondateur des Rencontres de la photographie d’Arles, même si vous avouez connaître que peu ce médium, comparé à la peinture. Ces expositions ont d’ailleurs eu un certain succès. La relation qui vous liait à Clergue vous a ainsi amené à saisir la richesse de l’Histoire de la photographie et vous a convaincu que « dès son origine, l’art photographique fut intimement lié à l’art pictural ». Malgré tout, la photographie n’a pas eu l’air de susciter plus d’engouement de votre part, puisqu’il semble que vous n’ayez jamais exposé d’autres photographes comme si la reproductibilité d’une œuvre d’art vous posait problème… En effet, pour vous, une œuvre d’art se doit d’être unique. Si elle est reproduite, elle doit être limitée, comme justement, en photographie. Ainsi, lorsque vous avez exposé Clergue, ses tirages ne dépassaient pas huit exemplaires. Seriez-vous, par hasard un benjaminien plus ou moins contrarié qui ferait sienne le constat que « à l’époque de la reproductibilité technique, ce qui dépérit dans l’œuvre d’art, c’est son aura » ? Mais quid alors de la photographie plasticienne à vos yeux alors que ce médium prouve qu’il y a autant « d’artistes » que dans les autres domaines ?

C’est en effet grâce à Lucien Clergue que j’ai fait mes premiers pas dans le domaine de la photographie que je connaissais mal. Il fut mon mentor. Mais il est vrai que mon attachement à la peinture, qui demeure la grande affaire de ma vie, m’empêche, comme toute passion exclusive, d’avoir autant d’intérêt que je devrais pour l’art photographique auquel je reconnais bien des mérites. J’avais eu avec Claude Berri, qui était un grand collectionneur de peinture et de photo, une discussion à ce sujet. Lui accordait autant de place à la peinture qu’à la photo. Il considérait que la peinture reproduisait la lumière alors que la photo la capturait. Concernant Clergue, j’avais remarqué qu’il était très préoccupé par l’œuvre des peintres, et cela me parlait. Ses photos de joncs de Camargue faisaient un clin d’œil aux compositions de Hartung, par exemple, ses références à Goya et à Picasso étaient permanentes. Et je crois que cela m’a aidé à faire mes premiers pas dans l’art photographique. J’ai aussi exposé Françoise Huguier. Mais il est vrai que je conserve un profond attachement à la notion d’oeuvre originale. La perte de l’aura de l’œuvre unique bien analysée par Walter Benjamin m’effraye, car le fétichisme attaché à la perception de l’œuvre d’art unique ou originale me semble être une composante notoire de l’intérêt qu’on porte à toute toile de maître. L’exemple de La Joconde est en ce sens parlant. Cela dit, l’on se rend compte que les photos de Weston, Man Ray, Brassaï, pour ne citer que quelques maîtres, sont devenues des icônes malgré leur duplication. Le marché de l’art donne une prime au vintage par rapport à des tirages tardifs.

8 – Quelles luttes, quels acharnements, quels déboires affrontez-vous depuis les années 2010 pour résister au diktat du marché de l’art et pour faire face aux galeries internationales que vous qualifiez de véritables « multinationales » ? Comment vous défendez-vous dans la sphère des nouveaux marchés étendus aux cinq continents ainsi que par rapport aux nouvelles us et coutumes résultant des technologies numériques, notamment des réseaux sociaux et des influenceurs qui passent pour être les nouveaux critiques et prescripteurs d’œuvres, elles-mêmes devenues en grande partie virtuelles, ou accessibles surtout virtuellement ? À cela, ne faudrait-il pas ajouter certains artistes qui « collaborent » outrageusement à l’atomisation du milieu et permettent cette « regrettable confusion […] entre l’art et le marché de l’art »? Comment voyez-vous donc ce « quelque chose » qui n’a pas encore de nom, mais que l’on peut d’ores et déjà considérer comme une opération d’extermination de la pensée humaine ? Cependant, n’estimez-vous pas que tout ne recommence pas perpétuellement, et que l’art finira par se libérer – tout comme au 19e siècle où il s’est arraché aux bureaucraties d’État, aux académies et aux canons du bon goût – afin de s’autonomiser à nouveau et de redéfinir ses prérogatives et ses valeurs dans un champ artistique renouvelé ?

Le diktat du marché de l’art est un phénomène contre lequel il faut lutter, car il empêche des artistes talentueux de prendre la place à laquelle ils pourraient aspirer. L’art et l’argent cohabitent depuis l’Antiquité, et il n’y a donc pas de raison fondamentale pour que les choses changent. Toutefois, il ne faut pas se laisser aveugler par la mode qui adule et sanctionne. Rares sont les conservateurs de musée, les galeristes, les éditeurs de livres d’art qui décident courageusement de ne pas se laisser entraîner dans ce qu’on pourrait appeler une idéologie dominante en matière d’art. Bravo pour l’exposition de Jean Hélion au Musée d’Art moderne, bravo à la Fondation Gandur pour ses présentations d’abstraction d’après-guerre… Il faut conserver une grande méfiance à l’égard de la marchandisation des œuvres d’art qui se développe aujourd’hui avec l’aide d’Internet. Notre métier de galeriste est un métier de passeur de sensibilité, et je déplore que de nouvelles structures de diffusion des œuvres s’attachent à promouvoir ce que je suis tenté d’appeler de la « fausse valeur ». L’exemple du succès éphémère des NFT est en ce sens parlant !

9 – Vous avez publié différents ouvrages sur l’art et la littérature ainsi que cinq romans et des pièces de théâtre dont l’une est consacrée à Antonin Artaud dont vous êtes un très fervent lecteur. Qu’est-ce qui vous a amené à l’écriture ? Est-ce une façon pour vous de créer de manière plus intime et personnelle ? Comment la découverte, à l’âge de 57 ans, d’un demi-frère vous a-t-elle soulagé de la honte de votre dysorthographie, et peut-être, d’une certaine forme d’autocensure ? La dramaturgie est-elle un retour à une écriture originelle plus vivante, et donc à un dépassement du pathos et de l’autosatisfaction plaintive propres à notre époque mortifère ? À vos yeux, la littérature est-elle semblable à l’art dans les problématiques qu’elle rencontre aujourd’hui ?

Je crois avoir été longtemps un « écrivain empêché ». Mais il y a des événements libérateurs, et je constate avoir éprouvé le besoin de me mettre à la table d’écriture après qu’un secret de famille a été révélé. J’ai, à l’âge de vingt ans, trouvé dans le métier de galeriste un moyen d’expression artistique, que je n’ai fait que prolonger à travers l’écriture. On me demande parfois si je pourrais écrire sur commande. J’en suis bien incapable… Je n’ai d’aptitudes qu’à essayer de ressusciter par le roman et le théâtre des écrivains, des poètes comme Artaud, Roussel, Jarry, Crevel, Bataille – des vagabonds de l’absolu qui se battent pour dire l’indicible. Je trouve un réconfort auprès d’eux. Je me demande parfois pourquoi ma plume me ramène sans cesse vers eux. Difficile pour moi de répondre à cette question… Oserai-je dire qu’en parlant d’eux, je parle un peu de moi ? La littérature ressemble au jeu de billard : on frappe la boule à gauche et elle part à droite ! L’art est capricieux, mystérieux autant qu’imprévisible.

Entretien © Patrice Trigano & Isabelle Rozenbaum – Illustrations © DR

Photographies © André Morain, Didier Gicquel, Richard de Grab & DR.

(Paris, déc. 2024-fév. 2025)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.