PHILIPPE BORDAS s’entretient avec nous à l’occasion de la publication de son livre, LE CÉLIBATAIRE ABSOLU – POUR CARLO EMILIO GADDA (Gallimard, 2022) :

1 – Philippe, tu publies une somme sur l’écrivain italien Carlo Emilio Gadda qualifié, sur le bandeau de ton ouvrage, comme étant ce « dernier des géants », c’est-à-dire l’égal entre autres, au vingtième siècle, des Aragon, Artaud, Conrad, Dick, Gaddis, Hesse, Joyce, Kafka, London, Melville, Musil, Nabokov, Perec, Proust, Twain, sans oublier les Akhmatova, Barnes, Le Guin, Stein, Woolf et Yourcenar… Après nous avoir présenté certains de tes précédents livres ainsi que ton parcours dans un premier entretien, peux-tu revenir pour nous sur ta passion absolue pour Carlo Emilio Gadda, né à la fin du dix-neuvième siècle, et dont l’œuvre immense – entre brouillage linguistique, expériences dialectales, puissance herméneutique, intensité esthétique, genres littéraires indéterminés, formes engagées et récits inextricables – reste cependant largement méconnue en France. Pourquoi Gadda a-t-il donc retenu ainsi ton intérêt, au point d’y avoir consacré cette enquête-fiction au long cours sous forme d’une quête même de son existence à travers la tienne, et par laquelle ton investigation fait la part belle à une réflexion sur l’intimité et le discours sur soi (« j’avais écrit l’autre pour m’écrire moi et doubler l’extrospection d’une introspection qui n’osait dire son nom ») ?

C’est la première fois de ma vie, plaçant Gadda sur une échelle de grandeur, que je me hasarde à opérer une classification, un podium de nature sportive. C’est pourtant ce que je reprochais aux législateurs d’avant-garde des décennies précédentes qui, à force d’oukases et de décrets solennels, avaient exclu de l’Olympie gagnante tous les grands baroques, à savoir Lezama Lima (Paradiso), Guimarães Rosa (Diadorim), et bien sûr, Gadda. Au moment de choisir le texte du bandeau à placer sur la couverture, je souhaitais juste attirer l’attention sur une sorte d’injustice. Et j’ai trouvé cette annonce, un peu péremptoire et publicitaire : « Le dernier des géants ». Sur la quatrième de couverture, les lignes m’étant comptées, je me suis contenté de replacer Gadda parmi les « géants » les plus évidents : Proust, Céline, Joyce Kafka, Musil aussi, ingénieur et philosophe comme lui. Je m’en mords les doigts. Cela s’apparente sans doute à une violence. Pour preuve, la façon dont je me vois aussitôt renvoyer, tennistiquement, les dix et vingt et trente autres indubitables génies que j’aurais pu oublier. Si j’ajoute ceux que tu me cites – à juste titre – à tous ceux qui m’ont déjà été rappelés, à même élan justicier, je peux reconstituer le presque entier catalogue de la littérature du siècle dernier. C’est la dernière fois que j’endosse la tenue du corps arbitral, avec le col boutonné et le petit sifflet… Je suis bien puni, car Gadda se voit ainsi replacé dans la foule dont j’ai voulu l’extraire. Pour revenir au début de mon lien à cet auteur, plus enrobé que géant, il faut préciser que Gadda s’est signalé à moi, en 1983, sans le conseil d’un critique ou l’enthousiasme d’un libraire qui m’aurait averti de sa géantité… Parmi les monceaux de livres de la bibliothèque Beaubourg, Gadda m’est apparu par hasard. Il s’est agi véritablement d’une apparition. Sur le portrait ornant la couverture de La Connaissance de la douleur (1938-41), le visage de Gadda était presque celui du vieux grand-père corrézien qui m’avait appris à mieux lire et écrire. Comme le vieil homme était entre vie et mort, le titre du livre m’a semblé un présage, un ouvroir de sagesse pour affronter le pire. J’avais 22 ans, et j’étais sans idée du deuil ni de la souffrance. Peu à peu, j’ai pénétré l’œuvre difficile, tracé mon sentier, à la machette, dans cette jungle verbale. Pour réaliser, assez tard, que Gadda n’écrivait pas italien, mais écrivait l’italien : la totalité fantasmée des parlures présentes et passées de la péninsule. De mon côté, j’avais grandi dans les aigus de la langue d’oc, le patois corrézien de ma grand-mère cueilleuse de cèpes ; transféré dans la vie nouvelle, j’avais parlé la langue hybride, argotique et verlane, résultée du mélange volcanique des parlures immigrées débarquées toutes ensembles dans la cité de béton. Parallèlement, j’apprenais le français scolaire bien castré de l’école, seringué de Prévert et Saint-Exupéry. Par hasard encore, à 19 ans, j’ai été expédié dans les classes préparatoires, où j’ai découvert la texture réelle de la langue de France, la soie du haut français. J’avais envie d’écrire sans doute, mais ne voulais renoncer à aucune de ces langues qui me tournaient en tête et me constituaient. J’étais multilingué, plutôt multidéglingué… Quand j’ai lu Gadda, j’ai compris que le renoncement n’était pas obligatoire. Qu’il n’était pas nécessaire de sacrifier les langues basses pour les hautes, comme le font les élites de France. Pas nécessaire non plus de se restreindre à argoter et verlaner pour stipuler démagogiquement la langue voyoute de la cité. Ainsi Gadda s’est-il constitué comme le marqueur d’un espoir d’unification et d’agrégation. Étrangement, je n’avais pas encore fait le lien avec Rabelais, le seul des écriveurs de mon pays à avoir accompli l’écriture d’un français entier, non amputé de sa base ni de son sommet.

2 – Ton ouvrage se présente dans un format identique à Pour un Malherbe – format In-quarto, à savoir celui d’un grand cahier – et reprend en sous-titre le titre de l’ouvrage de Ponge rassemblant ses essais et tentatives pour rédiger une somme sur Malherbe. Ce chassé-croisé entre des auteurs, des œuvres et des esthétiques, ambitionnent chez toi la révélation d’une identité et d’une filiation, d’une affection et d’un esprit qui font signe à l’écriture que pour mieux transcender la vie, la « multiplicité difforme de la vie » comme le disait lui-même Gadda, mais aussi pour y faire émerger une langue secrète, cette langue propre à chaque écrivain, et qui découle de toutes celles de ses aînés avant lui. Explique-nous donc comment tu as élaboré ton projet à partir de Ponge et à travers tous les autres auteurs auxquels tu fais référence au cours de ton enquête-fiction : Blanchot, Calvino, Céline, Citati, Genet, Giono, Guyotat, Lezama Lima, Moravia, Quignard, Roth… et même Lacan !

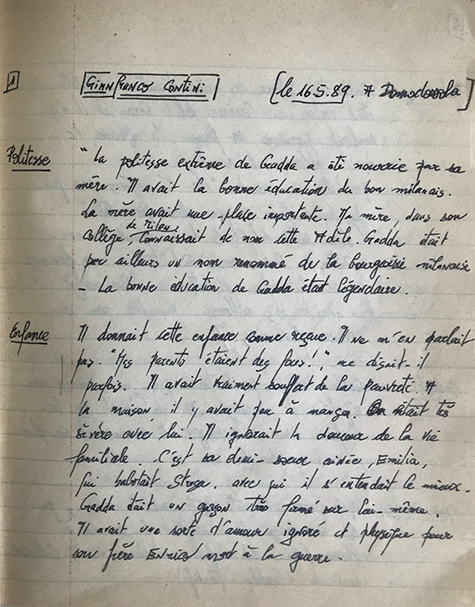

Même si la poésie de Malherbe ne m’a jamais vraiment ému ni emporté, le Pour un Malherbe de Ponge m’a très tôt bouleversé, pour ce qu’il en appelle à l’ardeur amoureuse, à la fraternité secrète entre deux êtres dédiés à la garde du français. C’est un panégyrique doublé d’une trame autobiographique. Un bouquet de louanges et de blâmes ; une façon pour Ponge, arrivé dans l’âge mûr, si ardent et fier, de marquer sa place dans l’histoire de la langue de France. Le livre suit un méandre chronologique et brasse toutes les époques du narrateur et de son maître ancien. Dans mon modeste cas, il s’agit moins d’une enquête, vu que je n’ai jamais rencontré que cinq ou six personnes, durant ces recherches, que du journal de bord d’une navigation solitaire de presque quarante années. Durant laquelle, je passe et repasse le tamis sur les livres aimés ou haïs, vérifie les directions salvatrices et les mauvaises voies. J’essaie de montrer le temps long du tâtonnement, l’incertitude passionnée d’un lecteur fidèle à la sensation première. L’autre livre qui m’a ébloui, c’est le Venises de Paul Morand, chapitré et daté de naissance à mort : ces fiançailles étalées, sur une vie entière, avec la ville sur pilotis. Où l’on voit le jeune Morand naître à la passion, puis s’enfoncer dans la lagune de la vieillesse, sans baisser d’amour.

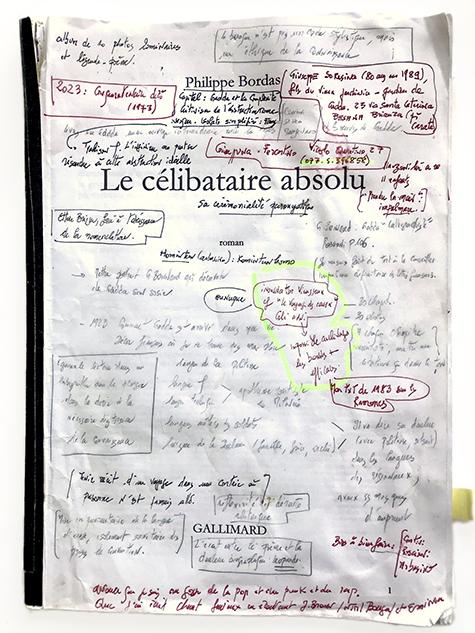

3 – Tu as conçu ton ouvrage sous la forme d’un journal de bord qui démarre en 2019 pour s’achever en 2021 à travers une chronologie saccadée par des allers-retours incessants dans le temps (entre 1983 et 2020) comme dans l’espace (Paris, Milan, Rome, Moscou, Nairobi, Cythère). Qu’est-ce qui a déterminé le choix de cette forme, outre donc le format in-4° ? À partir de quels critères as-tu imaginé et organisé les différents chapitres et parties de cet ouvrage ? Pourquoi les photographies sont-elles si réduites et si denses, toi qui, en tant que photographe reconnu, apportes tant d’importance à la qualité de tes images dans tes autres ouvrages ?

Le choix du format est dicté par mon admiration du Pour un Malherbe de Ponge. Et par le fait que je voulais absolument inclure un petit semis photographique. Je voulais un livre majestueux et hybride, une biographie souillée de mon déchet autobiographique, un texte de pure exégèse corrompu de particules photographiques. D’autant que, pendant de longues années, alors que j’effectuais mes recherches sur Gadda, j’exerçais profession de photographe et n’avais encore rien publié. Le texte est long, agrémenté d’une centaine d’images, si bien que le format classique de la « Blanche » de Gallimard se serait avéré insuffisant, sauf l’épaissir et l’engaver de façon exagérée. Je voulais échapper à la dictature marchande du format romanesque courant qui noie tout et obture toute perception d’un genre autre que le dominant. Par ailleurs, je souhaitais le texte le plus visible, les images des vignettes discrètes, appelant plus à la rêverie qu’à la perception stéréométrique classique. Les images sont toujours encadrées par du texte ; elles illustrent moins qu’elles ne ponctuent. Elles modulent la syntaxe et aident le lecteur, pour qui Gadda peut être un strict inconnu, à cheminer dans son mystère. Mes tirages d’exposition, pour ces mêmes photos, je les aurais, bien sûr, décidés d’un noir profond et ardent, avec fort contraste et forte profondeur. Mais je ne tenais pas à faire un album de photos, surtout pas ! J’ai fait appel à mon remarquable tireur photographique, Christophe Pete, pour réaliser le scannage et l’étalonnage de toutes ces vignettes, dans une gamme de gris discrets et intemporels. Je me devais aussi d’harmoniser mes images avec celles de Gadda, sans imposer ma stylistique de photographe aux documents d’autrui. Par ailleurs, simple détail technique, une image trop chargée en beaux noirs dramatiques se voit des deux côtés de la page, par transparence. De fait, pendant longtemps, j’ai culpabilisé d’enquêter sur Gadda par le biais de la photographie, en vil paparazzi. À Rome, j’ai été pris comme pensionnaire de la Villa Médicis pour produire un travail purement visuel sur L’Affreux Pastis de la rue des Merles (1957). Je pensais l’entreprise irrespectueuse et vaine, jusqu’à ce que l’héritier Arnaldo Liberati ne découvre, il y a peu, les photos faites par Gadda lui-même, autour de Rome, avant d’écrire son Pasticciaccio.

4 – Parle-nous de Gadda l’écrivain, empêché par ses obligations professionnelles : il a passé de longues années comme ingénieur avant de pouvoir se consacrer pleinement à l’écriture. Parle-nous également de Gadda l’homme tourmenté et dépressif : il a eu une enfance très difficile, et une jeunesse non moins compliquée, engagé volontaire dans la Grande Guerre où son propre frère trouva la mort, ce qui le jeta dans l’affliction la plus douloureuse qui soit, et dont il a rendu allégoriquement compte dans son deuxième roman, La Connaissance de la douleur, roman qui l’impose comme écrivain et à partir duquel il a décidé d’arrêter son travail d’ingénieur. Il avait quarante-quatre ans. Sa mère était décédée depuis un an. Avec ce roman, il va d’ailleurs tenter de dépasser les ressentiments et la déception qu’il nourrissait l’égard de celle-ci. Gadda apparaît alors comme ce « célibataire absolu » qui, écris-tu, « s’est tenu au large des amours et des coalitions, incapable de vie matrimoniale comme de fiançailles avec les mouvements esthétiques et politiques de ce siècle de foules ». Reviens également pour nous sur la figure que représente aujourd’hui Gadda en Italie : comment l’écrivain et l’homme sont-ils perçus, tant par ses compatriotes en général, que par les auteurs contemporains en particulier ? Est-il un auteur aussi vénéré que chez nous Céline ou Proust ?

Gadda est un pur produit, un rejeton paisible et très-classique de la Milan industrieuse et bourgeoise. Il naît dans la certitude harmonique de l’ordre social et du savoir. C’est un jeune positiviste ; il croit à l’infinité de la science et à la classification rationnelle des connaissances. Son père est prospère, avant de connaître la déconfiture, dans l’élevage du ver à soie. C’est un « industriel idéaliste » qui a épousé une femme francophile, et très cultivée. Comme tous les nantis milanais, il fait bâtir en Briance, au nord de Milan, une demeure somptuaire et emphatique qui, après sa ruine et son décès, vont laisser l’épouse, la fille et les deux frères, Enrico et Carlo Emilio, l’aîné, dans une situation de presque misère. Le cosmos gaddien se fissure soudain. Au lieu de suivre les études littéraires dont il rêvait, Gadda s’inscrit à l’école polytechnique, dans l’espoir de soutenir les siens par l’exercice d’un vrai métier. L’entrée en guerre finit de désagréger l’univers si parfait de l’enfance. Gadda souffre la défaite et la capitulation infamante, dans les glaces de l’Adamello. Quand son frère aviateur, le préféré de la mère, si beau et si brillant, meurt au combat, c’est le début de névroses et de syndromes de culpabilité qui laisseront la psyché gaddienne béante, le lien à la mère teinté d’un ressentiment immense. Sous l’exubérance verbale gaddienne gisent de douloureux secrets : une privation d’amour qui l’interdira de partage sentimental, le condamnera à une solitude imposée et voulue, pour toute la durée de sa vie. Si La Connaissance de la douleur est un chef-d’œuvre si tortueux et torturé, c’est qu’il abrite un désir souterrain de matricide. La splendeur de la langue offusque et masque ce nœud impossible à dénouer. L’attentat fantasmé contre la mère redouble in fine l’attentat accompli contre la langue-mère — cette rage à discréditer et moquer les écrivains si serviles à ventriloquer le parler ombilical et scolaire. (Au matricide s’ajoute le patricide, l’exécution allégorique de l’Italie fascisée). Le nœud œdipien strangule toute appétence sexuelle réelle, empêche toutes fiançailles, destitue toute idée de mariage ou d’insertion dans un mouvement littéraire. Expulsé par la mère, mal aimé d’elle, Gadda s’est montré impuissant à intégrer un placenta littéraire. Il n’est d’aucune école, un pur hapax, un singleton — un célibataire absolu. C’est pour cette raison que sa réception italienne n’a pas été si évidente. Si Gadda est une sorte d’anarchiste verbal, de révolutionnaire poétique plus radical que les avant-gardistes proclamés, comme l’a justement répété Pasolini, il est demeuré vêtu de strict, en complet bourgeois, enrobé d’une politesse maladive, rigide et distant, coincé et prudent, éloigné des saturnales marxistes et de toutes les mouvances bien-pensantes de l’après-guerre, celles dont Moravia s’était fait le porte-manteau.

5 – Par ses textes (romans comme nouvelles, mais aussi journaux et essais) aussi incroyables que déments – au regard de ce qui nous est donné à lire de nos jours – et dont on comprend qu’ils t’obsèdent, es-tu parvenu à comprendre pourquoi Gadda a fait le choix d’écrire sur de tels sujets ou domaines (tout y passe : de la mathématique et de la physique à l’épistémologie, à l’économie, ou à la psychanalyse et même à l’hydraulique et à la mécanique !), mais surtout pourquoi a-t-il écrit de cette manière ? En effet, il nous semble qu’il est impossible de ne pas se poser la question quand on est un fervent lecteur de Gadda comme toi, et même quand, en le lisant de manière moins assidue que toi, nous ressortons de certains de ses ouvrages – par exemple Le Premier Livre des fables (1952), Les Voyages la mort (1958), mais plus encore, Les Colères du capitaine en congé libérable (1981) – avec l’étrange sensation que les réponses de nature épistémologique, voire même sociologique, que nous pouvions nous formuler à leur propos au cours de la lecture, ne sont pas satisfaisantes, et que la dimension même de chacun de ces volumes touche à une perception du monde beaucoup plus métaphysique, c’est-à-dire quasi hégélienne dans le sens où le texte gaddien semble tout devoir, finalement, au concept d’Histoire, non pas en tant que contexte, mais comme processus politique : celui d’une langue, presque d’une dialectique, d’un peuple donné à une époque déterminée. Un chapitre de ton ouvrage, que tu intitules « Procès à la langue gaddienne, tribunal deuxième » rend parfaitement compte de cette problématique de l’Histoire comme marqueur de la langue, de la pensée, en fait, de l’identité d’une nation… sans même parler de la dissolution de cette même identité, à savoir donc de l’abrogation de cette fameuse langue, par et dans les séries télévisées… Comment appréhender l’œuvre gaddienne, s’y confronter et la recevoir cependant, non pas comme des textes d’érudition romanesque, mais bien comme des romans d’envergure intellectuelle, proches dans leur facture de certains textes antiques ? Peut-on évoquer sa prose comme une sorte de chant ?

Gadda est un ingénieur, il possède, de main sûre, une presque totalité des savoirs scientifique de son époque. Et il est hanté de philosophie, de Leibniz et d’une possible mathématisation de la connaissance : le spectre de l’encyclopédisme le traverse. De l’entassement infini des savoirs, de la certitude d’une surpuissance taxinomique, telle que l’avait promue les positivistes, Gadda dévie vers un encyclopédisme linguistique : l’addition fantasmatique, l’entrelacement sans fin de tous les dires et de tous les registres. Mais il n’est pas dupe de ce délire confinant au divin, et très vite, il parodie les parlers doctoraux, les rhétoriques savantes, celles des ingénieurs et des philosophes, des politiques et des écrivains pédants. Il ironise les théâtres du savoir, et subsume la totalité des énoncés trop assertoriques dans une vaste fresque farcesque. Du coup, il montre la vacuité et la vanité d’une entière nation, à un certain moment de son existence. Son pamphlet drolatique anti-mussolinien, Éros et Priape (1967), est la coupe transversale d’une illusion italienne ancrée sur plusieurs décennies. Comme chez Musil, la pensée et la philosophie sont à l’œuvre très fortement. Mais si Musil laisse les analyses philosophiques à leur état natif, sans les transfigurer, Gadda métabolise ses philosophèmes et les incorpore, jusqu’à les dissoudre, dans la pâte du récit. Du coup, ils sont moins visibles, masqués par le vernis de la dérision. Musil a eu un peu plus de succès, car les philosophes, comme Bouveresse, ont retrouvé en lui, intacts et non poétisés, non digérés, non métabolisés, leurs petits. Ainsi la pensée, chez Gadda, est-elle absorbée par le poème, infuse dans le chant, comme chez Leopardi, son frère de lait — comme chez Lucrèce.

6 – Par la multiplicité des thèmes et des sujets que Gadda aborde, par le désir permanent d’analyse et de réflexion exigeante qu’il y porte, par son constant souci de mener la connaissance à un niveau d’exhaustivité et d’érudition définitives, par la manière dont il fait de sa vocation d’écrivain une mission quasi d’ordre religieux, sinon qu’elle est encyclopédique, se pose une question cruciale à laquelle il semble que tu n’aies pu répondre toi-même : concevait-il son œuvre à partir d’une vision d’omniscience, lui qui déclare dans son Journal de guerre et de captivité (1955) être ce « poète-philosophe-soldat-mathématicien » à l’instar de l’homme universel cher à de Vinci ? En d’autres termes : écrire une œuvre d’une telle ambition était-il pour lui une manière de développer une voix omnidiégétique pour faire de la littérature la seule réalité possible du monde, celle qui l’habitait, et dont finalement, il aimait à s’en fantasmer le créateur absolu montrant à quel point, dans Meditazione milanese (1974, non traduit), la science ne serait qu’une illusion et une façade : « On sait qu’en semant du blé, c’est du blé qui naît, mais on ne sait pas le pourquoi […] Il faut reconnaître que le mystère du Péché Originel n’est pas un mystère plus grand que les mystères scientifiques. Et que la science physique et biologique est justement le domaine où les personnes honnêtes devraient dire « On n’en voit pas le fond » ou bien, si elles affectionnent plutôt les expressions du peuple, « On n’y comprend que dalle »; au lieu de dire toujours « On comprend » avec des airs magistraux, pour la raison qu’ils se sont donné des pseudo-causes pour expliquer l’inexplicable » (trad. inédite de Christophe Mileshi). Peut-on donc avancer que Gadda imaginait la littérature comme la langue divine par excellence, sinon par essence puisque, au-delà même de toute croyance religieuse, sa ferveur pour la littérature représente une véritable foi en la seule universalité de l’art qu’elle incarne ?

Gadda n’était pas croyant, c’était un ingénieur et un bâtisseur, l’homme de la règle et du compas. Son enfance a été la preuve de l’inclémence des Dieux. C’est un omnilingue, non un omniscient. Aucune facture prophétique, aucune certitude dans l’assertion. Gadda reste un enfant dont la voix n’a pas été validée par l’acquiescement et l’amour de la mère. Durant toute sa vie, elle a rabroué les critiques et les admirateurs qui vantaient la prose de son fils, en leur assénant qu’il était ingénieur et non écrivain, comme si sa respectabilité en dépendait. Elle n’a jamais perçu la grandeur de Carlo. Ainsi, la parole gaddienne est-elle fissurée, de socle incertain, dès l’origine. D’où la haine de Gadda envers la certitude crétine illimitée de Mussolini, ce leader à crâne turgescent, apte à envoûter, par sa libido de foire, toutes les femelles d’Italie et les amouracher d’énoncés érectiles débiles. Gadda n’est pas un René Char ; la posture oraculaire lui fait horreur. D’ailleurs, quand Alain Cuny, emphatique et oraculeux à souhait, a lu Gadda pour la radio, c’était une catastrophe. Cuny mettait une dramatique obscène et un pathos à la Bossuet dans cette écriture qui n’est qu’addition, tremblante et joyeuse, de doutes complexifiés, d’instants flottant interdits à la pontification. Jean-Paul Manganaro, le dernier immense traducteur de Gadda (à qui j’ai dédié le livre, à égalité avec mon grand-père Georges Bonnaud) me disait, à ce sujet, qu’une composante invisible, très subtile, plus proche de la sensation que de l’intellect, de la façon gaddienne, (souvent éliminée par les traducteurs qui pensent le maître très sûr de sa force), était l’abandon. Une sorte de renoncement, de décrochement, de distension et de liquéfaction intervenues après un état maximal de surtension. Rien de la parole sûre du législateur ou du codificateur certain de sa vérité — engeance si typiquement française, qui court de Voltaire à Chamfort, de La Rochefoucauld à Debord. Dieu est le démêleur des causes. L’œuvre de Gadda, à l’opposé, est la bible foirée de la causalité, une impossible traversée du dédale indémêlable des causes et concauses.

7 – Le projet de Gadda – devenir un grand écrivain et ne se consacrer qu’à l’écriture de son œuvre – apparaît ainsi comme la raison même de la grandeur de celle-ci, mais pourrait-on dire de la grandeur de toute véritable littérature. C’est ce que ton livre fait ressortir, toi-même soulignant que « les écrivains médians ne sont pas de vrais écrivains », Gadda les considérant d’ailleurs comme ces « niveleurs de la langue bonne pour tous, comme certains vêtements gris à prix fixe, bons pour tous… ». Tu constates ainsi – prenant à partie la littérature française elle-même – qu’elle n’est donc « plus que grise et bonne à tous ! ». En effet, on peut le constater tous les jours devant les monceaux de ces prétendus romans que l’on pourrait qualifier de « SVC » (sujet, verbe, complément) et dont le couronnement médiatique semble même parvenu, à travers eux, à décrédibiliser totalement la littérature, faisant aujourd’hui de son substantif même – tant pour le grand public que pour les lecteurs les plus conciliants et avertis – un synonyme de prose lénifiante, de niaiserie égocentrique, sinon de pure soap… Tu expliques que la raison de cette griserie ambiante de la littérature contemporaine dans notre pays viendrait du fait que « la bourgeoisie française au pouvoir depuis deux siècles s’est opposée au beaux extrêmes du verbe français, qu’elle ne cesse de discréditer et d’éradiquer […] ». Ainsi, « le français moderne est amputé par tête et queue, coupé de sa vibration populaire comme de sa majesté nobiliaire… », et maintenant livré à « une guerre contre la sous-langue des néo-gueux, les babilleurs des cités ». Tu estimes particulièrement dommageable que l’on ne sache apprécier chez ces derniers ce que tu dis y trouver : « des perles rythmiques, des diamants bruts de funk français, de la transe parlée ». Nous qui vénérons les inventions et les puissances linguistiques des PNL par exemple, nous ne saurions donc te contredire à ce sujet et te rejoignons sur ce point : « Aristo et populo! Saint-Simon et Villon ! Un français non amputé de sa base ni de son sommet! Le français de Versailles, celui de Belleville, plus le pidgin des cités, argots et verlans : Gadda a été mon soutien dans cette rêverie, oui, le seul ami ». Comment as-tu constaté l’influence de ses œuvres sur toi, sur ton écriture ? Quelles en ont été les révélations que tu as tirées de ses œuvres te concernant, notamment par rapport à ce plurilinguisme que tu as eu à cœur de produire toi-même dans tes propres textes, et dont Chant furieux semble le plus significatif ? Reviendrais-tu donc pour nous sur la manière dont Gadda t’a inspiré au cours des trois décennies qui ont décidé de ta voix en littérature, à la manière dont certains de ses pendants, notamment américains, nous ont nous-mêmes profondément inspirés : Gaddis (Les Reconnaissances et JR), Stein (L’Histoire géographique de l’Amérique ou la relation de la nature humaine avec l’esprit humain et Du sang sur le sol de la salle à manger, ou encore Ida), et Twain (La Célèbre grenouille sauteuse du comté de Calaveras et Perce, mon ami, perce !) ?

Au départ, il y a ce rêve romantique d’enfant rêveur incompris, de devenir écrivain. Mais le moment du poème adolescent bien vite est anéanti. La traversée de la guerre, l’enfer des tranchées, la perte du frère, la honteuse misère, la reddition italienne, l’incurie des généraux, l’ennui du métier d’ingénieur, l’incapacité à écrire un pur livre de philosophie ont été des épreuves insurmontables. Des crises de la parole. À chaque fois, Gadda était dans l’obligation de pratiquer et subir un langage fautif, truqué ou normé : rien que manifestations mauvaises d’une monolangue ou d’une langue bonne pour tous. Ces diverses paroles, toutes antagoniques, ces diverses rhétoriques lui étaient trompeuses et mensongères. L’œuvre de Gadda peut être considérée comme une tentative d’épuisement des discours fautifs, des propagandes familiales, politiques et militaires enfoncées dans l’illusion d’une époque, d’un milieu sociétal. Ses livres forment la pyramide, le cône de déjection de toutes ces paroles invalides à dire l’âme profonde de l’Italie et la sienne propre. Si cette œuvre, tout à la fin, désigne un invariant humain et touche à un universel occidental (le nihilisme propagé et affermi par la langue unique de la démocratie), elle est ancrée d’abord dans une problématique purement italienne. Si Gadda est élevé dans le culte familial de Manzoni, l’auteur des Fiancés, livre-culte, fondateur de la langue italienne, au moment de la réunification tardive de la péninsule, il s’avère, les ans passant, que sa quête linguistique le ramène plus en arrière et profond. Les Révolutionnaires français avaient mis au ban les patois régionaux ; Manzoni avait identiquement minoré la prégnance des dialectes italiens si vivaces pour codifier une manière de langue médiane, élégante et propre. Au 20e siècle, les patois français sont morts avec la Révolution, puis avec la Laïque et les tranchées de 1914 ; les dialectes italiens, à l’inverse, sont demeurés vivaces et adultèrent magnifiquement la langue nationale légiférée par Manzoni. D’une certaine façon, Manzoni n’a pas effectué un geste novateur en établissant une langue moyenne d’unification. Plusieurs siècles plus tôt, Dante avait greffé une synthèse d’italien sur la souche toscane. Le poète avait visité quatorze régions, de ce qui n’était pas encore l’Italie, mais une mosaïque de petits royaumes. Des meilleures parlures dialectales de chaque contrée, du pillage amoureux des meilleurs poètes locaux, il avait constitué une manière d’herbier, de florilège, agrégeant les plus belles tournures du Pô à celles de Sicile. Avant les Fiancés de Manzoni, le chant dantesque fut une première synthèse raisonnée — création d’un langue racinée et artificielle, à vocation nationale. Mais Gadda a refait, à soi seul, cet héroïque voyage unificateur de Nord vers Sud ! Avec son sublime L’Adalgisa (1944) il a donné l’équation linguistique indépassée de la Milan des Sforza et des petits cochers. Avec Le premier Livre des Fables, il a inventé/ressuscité un archéo-florentin ironique, pour en remontrer, plus mégalo qu’il n’y paraît, à tous les grands lettrés, alors réunis, en cénacles tabagiques, sur les bords de l’Arno. Arrivé à Rome, glissant toujours plus au Sud, comme fit Dante avant lui, questionnant les poètes du romanesco et du dialecte sicilien, Gadda stratifia deux mille ans d’histoire dans cette somme césaro-mussolinienne qu’est L’Affreux Pastis de la rue des Merles. C’est là un protocole inapplicable à la France, pays centralisé, de longue date, par le verbe et le sceptre. Seul Rabelais a tenté les réunifications poétiques et politiques accomplies par Dante et Gadda. La bourgeoisie française victorieuse n’a pas seulement éradiqué les patois, elle a mené une lutte à mort contre les écrivains du bas et les lettrés du haut. Une guerre littéraire parallèle aux répressions de 1830, de 1848 et de la Commune. Une guerre politique et linguistique contre les révoltés et les princes anciens, contre les langues remuantes nées de Villon et les hautes littératures justicielles nées de Saint-Simon. Cette guerre se poursuit aujourd’hui à l’encontre des malparleurs des cités, ces nouveaux lumpens privés de représentants politiques et de légitimes ambassadeurs. Cette bataille verbale, la bourgeoisie à la gouverne, dans le monde des médias et de l’édition, la poursuit, à même violence, pour étouffer, rendre inaudibles, tous les écrivains en lutte contre la dictature du scénario, de la soap dope étalée aux vitrines des librairies. L’amaigrissement lexical et grammatical imposé par l’Académie, au 17e siècle, sous la monarchie, a été poursuivi par la République bourgeoise libérale, jusqu’à cet amaigrissement terminal stupéfiant : la désalphabétisation sciemment décidée des écoliers/étudiants et la sous-langue journalistique uniment adoptée par les politiques et les romanciers.

8 – De ce point de vue, ton livre est un véritable « manifeste » au nom de la langue pour son caractère, sa profondeur, son épaisseur. Bref, pour la puissance de son cryptage qui permet une forme d’illisibilité et de brouillage qui n’ont rien à voir avec de l’inintelligibilité ou de l’opacité, mais bien avec cette dimension poétique abstractive et énigmatique (cette « piste rouge menant au secret ») propre à tout art (musique, peinture, mais également mathématique, philosophie, gastronomie, tir à l’arc, etc.). Toutefois, il semblerait que de nos jours, les « professionnels » ne veuillent plus faire de la littérature un art initiatique, mais bien un produit de masse. Or, personne n’a cure d’une telle littérature : les consommateurs parce qu’ils ne lisent tout simplement pas et cela se vérifie toujours plus au fil du temps. Les lecteurs parce qu’ils ne la consomment tout simplement pas, sinon par mégarde, naïveté, ou cadeau empoisonné… De ce fait, tout se vend, mais de plus en plus mal (et de moins en moins en nombre de volumes), et lorsque quelque chose se vend bien, c’est toujours par défaut (adaptation, contestation, distinction, prescription…), ce qui empêche donc de reconduire le succès d’un titre sur un autre titre – fût-ce du même auteur – à moins précisément, de publier des romans qui ne soient pas de la littérature et produire de la littérature sous forme de pseudos romans, ce qui permet de gruger le public, du moins pendant un temps… Quoi qu’il en soit, en écrivant que « le roman est mort, comme la tragédie classique est morte avant lui. La haute finesse littéraire de ce temps, je ne la vois plus sur l’étal des librairies », ferais-tu de ce livre sur Gadda ton propre tombeau ? La littérature te semble-t-elle donc définitivement condamnée de par cette griserie généralisée du roman ? Ne vois-tu pas, devant le ras-le-bol de cette uniformisation grisâtre que beaucoup expriment – à commencer par toi – l’espoir de quelque chose qui vient : un rebond, une tentative, une envie, une détermination… à ne plus concevoir QUE des œuvres toujours plus poétiques, abstractives et énigmatiques puisque, à présent, il est acquis que si elles ne se vendent pas, les standardiser sur le modèle « SVC » n’aide pas plus à les vendre, sinon à peine, tels que le prouvent les chiffres de vente de tous ces pseudos romans si accessibles, compréhensibles et lisibles qu’ils en sont puérils ?

Alberto Moravia, à l’opposé de Gadda, avait opté pour le gris souris de la sociologie et la langue exsangue de la moyenne bourgeoisie fascinée par l’ennui et la veulerie de la société de consommation. Moravia a brillamment démontré à Gadda et Pasolini, tous deux attirés aux basses langues explosives, aux perles brutes glanées dans les ruelles, que le succès littéraire, en temps de démocratie, d’américanisation des pulsions, nécessitait syntaxe et lexique de marée basse. Sauf que, aujourd’hui, Pasolini résiste à l’usure du temps ; Gadda atteint une forme de magistrature intemporelle. Moravia n’apporte plus la moindre énergie. C’est un signe encourageant. Gadda n’a eu ni la presse ni la télévision ; il a eu peu de soutiens des grands médiatiques, mais les plus valeureux étaient derrière lui. Les critiques et écrivains qui l’ont soutenu n’étaient pas les moindres. Mais y aura-t-il toujours des passeurs et des intercesseurs du calibre de Gianfranco Contini, Pietro Citati ou Alberto Arbasino ? Le sentiment de la langue s’efface des cœurs, en France comme en Italie. Les derniers présidents français, de si bas soutien pour la langue de France, ont égalé le travail d’abaissement accompli en Italie, par le seul Berlusconi. La haine de la langue devient le fonds premier, qui n’est que le très lointain écho de la déprise religieuse et la confirmation que la métaphysique capitaliste a tout envahi. Quand décroît la souveraineté politique s’effondre la souveraineté linguistique. La dictature des romances puériles, victimaires ou vengeresses, égomaniaques ou sociomaniaques, cette dictature si fort attisée par la recrudescence des ateliers d’écriture, ces petits-fourneaux à scénario, n’est pas près de s’atténuer. Même si les ventes baissent. La fascination pour la bêtise est de nature sexuelle, donc invincible. Comme l’attirance à la bassesse — ce qu’a génialement compris Houellebecq. De mon côté, je fais comme si de rien n’était. J’ai publié Chant furieux, qui n’est écrit qu’en langue trop basse ou trop haute, à l’exclusion de toutes les parlures intermédiaires médianes. Je vis et survis comme si la langue française était toujours souveraine et susceptible de sacrifice joyeux… Mieux vaut rire du désastre ! Car la question de la joie est capitale ! Celle du jeu ! Les écriveurs en langue diluée sont d’un sérieux confondant… Sur Facebook, j’ai publié récemment une photo de Gadda, obèse et costumé de clair, avec cette adresse provocante : « Toi lecteur, amolli et découragé, stupéfait par le sérieux forcené de tous les romans simplets de la rentrée, n’oublie jamais que le rire (la rage gaie) reste le point commun de tous les grands inventeurs de langue. De Shakespeare à Gadda ». Et j’ai fait suivre cette scolie : « Shakespeare, Rabelais, Saint-Simon, Sterne, Joyce, Proust, Céline, Gadda : tous les géants auteurs, tous les réputés difficiles à lire sont les plus follement drôles et joyeux ».

9 – Yannick Haenel qui t’a lu avec attention a déclaré qu’il lui plaisait « de penser qu’un autre écrivain français, banlieusard comme moi, et féru de langues, vive d’une manière si radicale cette expérience enflammée qu’on appelle la littérature. Expérience que la frange la plus abrutie de la critique dite « littéraire » commence désormais, sans aucune honte, à qualifier de old school. La littérature, une chose du passé ? On croit rêver, car elle est précisément – on le comprend en lisant le livre de Philippe Bordas — ce qui résiste à l’appauvrissement organisé du langage. Le combat de Carlo Emilio Gadda (et de Philippe Bordas) renvoie en effet à l’abaissement actuel de la littérature à la « standardisation des produits culturels » : il plaide pour le baroque, c’est-à-dire pour la joie de la complexité. Mais qui trouve encore de l’intérêt aux choses complexes ? Seule la platitude est rentable ». Pour autant, outre cette « frange la plus abrutie de la critique », ne penses-tu pas que le problème vient d’abord des éditeurs eux-mêmes qui, de tout temps, ont généralement préféré – même si des exceptions existent – publier la platitude plutôt que le complexe, à savoir plutôt l’obsolescent que le durable, au point d’avoir refusé, ou empêché jusqu’à la moelle, nombre d’écrivains qui comptent parmi les plus grands ou importants aujourd’hui? Car la critique ne serait pas ce qu’elle est devenue, ni même les lecteurs, si ne s’empuantissaient pas sous leur nez ces junkbooks au kilomètre que seuls les éditeurs prennent la décision de publier. Mais la responsabilité des auteurs ne peut être écartée non plus, qui, dans leur grande majorité, sont tout sauf des écrivains au regard de cette prose qu’ils produisent et qui ne représente, le plus souvent rien d’autre qu’un storytelling déguisé. Sans parler que certains d’eux peuvent jouer aux « critiques », affirmant sans ambage ici ou là que, par exemple, « Beckett, s’il n’avait pas été photogénique, il n’en resterait pas grand-chose. La preuve : il ne reste rien de Sarraute ». Or de tels auteurs, malgré la platitude de leur prose justement, sinon malgré leur médiocrité sans « fonds », n’ont – eux – aucun problème à se faire publier par ces mêmes éditeurs si prompts à refuser par ailleurs ce qu’ils se devraient publier en priorité pourtant, à savoir, comme tu le soulignes ce « supra-français qui n’existe pas, n’existe plus, n’a jamais existé ». En revenant sur ce que met en exergue Haenel de ton livre – le baroque, la complexité – comment expliques-tu que les premiers à ne rien y entendre sont précisément ceux dont ce devrait être le métier, au point que nombre de lecteurs en viennent à ne plus rien lire – à quelques exceptions près là aussi – de ce qui se publie, de la manière dont tu le confesses toi-même (« Du coup du lis quoi des contemporains ? Quasi rien. Je flaire vite de loin ») ?

À première vue, même si je vis loin des hauts lieux du pouvoir littéraire, il est patent que les éditeurs sont responsables autant que les écriveurs et les critiques. Une analyse marxienne rapide fait le pont entre financeurs, exécuteurs et diffuseurs. Il y a là une logistique implacable de la banalité telle qu’elle s’avère aux étals des librairies. Le lecteur est le dernier maillon : il subit la triple pulsion vers le bas des trois éléments engrenés au-dessus de lui. Cette chaîne infernale de surproduction des fadaises et fariboles peut être rompue :

– Si le lecteur se met en grève des junkbooks : c’est peu imaginable.

– Si les critiques refusent de commenter les ouvrages imposés, ou écrits par d’autres journalistes et critiques, quitte à se faire limoger : c’est peu évident.

– Si les écriveurs décident d’écrire à forte sève, comme il se doit, ou cesser de produire leur storytelling, s’ils se sentent incapables de mieux : c’est peu prévisible.

– Si les éditeurs refusent les textes faibles ou imposent de les retravailler, en tyrans légitimes et patients, comme fut Jean Paulhan, il n’y a pas si longtemps. Ce serait là un bon début. Les maîtres des rotatives feraient baisser la trésorerie, pour un temps, mais recouvriraient très vite honneur et prestige.

Cette perspective me plaît bien, mais témoigne du doux délire qui me saisit, à 15h13, en ce 21 décembre 2022, jour le moins lumineux et le moins lucide de l’année…

Texte © Philippe Bordas & D-Fiction – Photographies © Philippe Bordas – Illustration © DR

(Paris, nov.-déc. 2022)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.