ALESSANDRO MERCURI s’entretient avec nous à l’occasion de la publication de HOLYHOOD, VOL. 1 — GUADALUPE, CALIFORNIA (art&fiction, 2019) :

1 – Alessandro, tu es déjà l’auteur de deux essais Kafka Cola, sans pitié ni sucre ajouté et Peeping Tom (Léo Scheer, 2008 & 2011) ainsi que du remarquable Le Dossier Alvin (art&fiction, 2014). Aujourd’hui, tu publies à nouveau chez art&fiction, le premier volume d’une série qui s’annonce assez époustouflante de par son ambition narrative, intitulée Holyhood, vol. 1 — Guadalupe, California. Peux-tu revenir pour nous sur ta démarche qui consiste à présenter et décrire des documents d’archives – manuscrit, objets anciens, films photographies, imprimés en tous genres – ou des événements – guerres, découvertes scientifiques, histoire nationale, actualités politiques, etc. – sous un angle différent, sinon inattendu, que celui sous lequel ils apparaissent d’habitude ou « officiellement ». On entend déjà tous ceux qui affirmeront que tu n’es qu’un affabulateur, un falsificateur, un arracheur… d’histoires, bref de nos jours : un complotiste ! Voilà ! Le mot est lâché ! Mais Michel Foucault ne disait-il pas « Je mens, je parle » ? Alors, quel auteur es-tu donc ? Du moins, de quoi ton dernier livre est-il le nom ?

Il est son propre nom et réside en son titre, Holyhood, à ne pas confondre avec Hollywood. Pour y voir un peu plus clair, en voici la quatrième de couverture : « Il était une fois, au bord de l’océan, les ruines d’une antique cité égyptienne. Sur une plage au nord de Los Angeles, errait le fantôme du pharaon. Un pharaon égyptien californien ? Pour percer ce mystère, l’auteur enquête à la recherche de spectres et de faux-semblants. Est-ce un mirage, un décor de film, et quelle énigme cela cache-t-il ? Une superproduction avec par ordre d’apparition dans leurs propres rôles : Ramsès II, Cecil B. DeMille, Jules César, John Wayne, Ed Wood, mais aussi un ferrailleur, une actrice suicidée, un projectionniste assassin, un explorateur et un pasteur, la reine Calafie et Cervantes, des extraterrestres, le roi d’Hawaï, Moïse et… YHWH, Dieu en personne. Ainsi Hollywood, le “Bois du houx”, devint Holyhood, la Cité du sacré ».

Holyhood est un récit autobiographique où l’auteur-narrateur se livre à une enquête historique, archéologique et philologique dans ce palimpseste spatio-temporel que sont Los Angeles et la Californie. Par Californie, j’entends ici non seulement un territoire, mais aussi un nom. Son étymologie a mystérieusement sombré dans l’oubli. Qui est-elle ? D’où vient-elle ? Pourquoi s’appelle-t-elle Californie ? On l’ignore. Y a-t-il anguille sous roche ? Qui dit anguille dit lièvre à lever. De son terrier ? « On voit donc parfois la vérité sortir du puits à moins qu’elle ne s’y soit déjà noyée » — peut-on lire dans l’une des notes de bas de page du récit. Cette enquête nous fait voyager du 16e siècle à nos jours. Un ensemble mouvant de micro-récits entrelacés, imbriqués les uns dans les autres se déploie. Une arborescence narrative croît sous la forme d’aventures extraordinaires d’explorateurs sur terre et sur les mers. À cette géographie de « terra incognita » se substituent d’autres terres imaginaires faites de livres et de livres à l’intérieur de livres telles que les lectures de chevalerie au sein du Quichotte. Où comment découvrir, et c’est un scoop, mais nous n’en dirons pas plus, que la Californie a été détruite par le feu, victime d’un autodafé signé Cervantes.

« Je mens, je parle ». Tu cites Michel Foucault, en ouverture de son texte La Pensée du dehors (1966) sur Maurice Blanchot : « La vérité grecque a tremblé, jadis, en cette seule affirmation : “Je mens”. “Je parle” met à l’épreuve toute la fiction moderne ». Foucault y développe un propos sur la multiplicité des niveaux de discours à partir du fameux paradoxe attribué à Épiménide, « Tous les Crétois sont des menteurs ». On dit de ce philosophe crétois qu’il fut également poète, devin et chamane. Ce qui me frappe dans la proposition de Foucault, même si cela n’a rien à voir avec ce qu’il développe par la suite, c’est la position du « je mens » posée avant celle du « je parle », comme si le mensonge préexistait à la parole. L’homme serait-il à la fois un être de parole et un être de mensonge ? Mais est-ce seulement le propre de l’homme ? Avez-vous jamais vu un scorpion faire le mort ? Une petite anecdote à ce propos. C’était en Provence, à l’ombre d’un chêne vert. Ma compagne aperçoit un scorpion sur la paroi d’une borie. Je m’empresse de lui parler de la thanatose. Nous nous approchons de la créature. Je pointe de l’index en sa direction quand soudain il se laisse tomber au sol et fait le mort. Étrange collusion du dire et du faire ! Nous parlions de simulation et tout à coup, le scorpion joint le geste à la parole. Thanatose de Thanatos, la Mort, fils de Nyx, la Nuit et frère jumeau d’Hypnos, le Sommeil. Chez la couleuvre, le simulacre est encore plus bluffant. Pour simuler l’au-delà, le serpent se fige entortillé la gueule grande ouverte, à l’envers, en un ultime ssshhh. Les bonnes âmes philosophiques le clament avec fierté. Quoi donc ? C’est évident. L’homme est le seul animal conscient de sa propre mort. Les autres créatures n’auraient donc aucune conscience de la simuler, de faire le mort. Mais n’est-ce pas le comble de la simulation que de simuler sans savoir que l’on simule ? Tout obnubilée par la vérité, la philosophie serait-elle aveugle et sourde au mensonge ? Je mens. Je parle. On ne rappellera jamais assez à l’idiot utile et philosophe l’avertissement d’Hamlet sur les spectres :

Il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel, Horatio

Que votre philosophie n’en rêve.

La morale de cette histoire ? Je préfère le relativisme des sophistes (le propos d’Épiménide pourrait s’en approcher) à la vérité des philosophes. À la sécheresse de la certitude, plutôt se baigner dans les eaux de l’indécidabilité. Comme Ulysse, les sophistes sont connus pour leurs ruses et leur dextérité à manipuler le langage. Mais pas seulement. Ils opèrent aussi une déconstruction des structures signifiantes. Écoutons l’un d’entre eux, Gorgias. L’ouvrage disparu dont il ne reste que quelques fragments a pour titre Du non-être ou De la nature. Le sophiste « met en place, dans l’ordre trois propositions fondamentales : premièrement, et pour commencer, que rien n’existe ; deuxièmement que, s’il existe quelque chose, l’homme ne peut l’appréhender, troisièmement, que même si on peut l’appréhender, on ne peut ni le formuler ni l’expliquer aux autres ». Avec Holyhood, je pars à la recherche de ce qui n’est plus, de lieux abandonnés et de faits oubliés ou disparus dont on doute parfois qu’ils aient jamais existé car empreints d’invraisemblance. En écho au Non-être de Gorgias, Holyhood serait-il une quête du non-être californien ?

Pour revenir à la critique, « On entend déjà tous ceux qui affirmeront que tu n’es qu’un affabulateur, un falsificateur, un arracheur… d’histoires, bref de nos jours : un complotiste ! », je revendique pleinement mon allégeance à un certain mouvement artistique pré-dada, les Arts Incohérents et leur Belle Époque avide de canulars et autres impostures. Faire de la fiction non romanesque ou hors roman, jouer avec la crédulité du lecteur ou du moins questionner le pacte de la fiction, c’est-à-dire la fameuse « suspension consentie de l’incrédulité », voilà ce qui anime mon travail. C’est une conception friponne, farceuse de l’écriture telle que pouvait la pratiquer Alphonse Allais. Néanmoins avec Holyhood ou Le Dossier Alvin, il ne s’agit pas d’affabulation ou de falsification. Bien au contraire, les faits décrits y sont avérés et documentés. Si des faits sont travestis, ils sont alors présentés comme tels et clairement identifiés comme falsifiés. Si quand je parle, je mens, je le dis alors très clairement. Pour répondre à la première partie de ta question sur ce rapport aux documents d’archives et aux événements traités de manière inattendue, j’ai voulu cette fois-ci, infléchir mon travail dans une direction plus autobiographique. Le Dossier Alvin narre les aventures d’Alvin DSV-2, un submersible de la US Navy naviguant dans les eaux troubles du secret-défense et les abysses de la recherche océanographique. L’ouvrage retrace une enquête menée à travers l’analyse du livre de bord du navire. Qui dit enquête, dit enquêteur. Et pourtant celui-ci en tant que personne physique est absent du livre. Avec Holyhood, j’ai voulu donner corps au détective et pleinement me saisir de ce « je », d’où l’envie de transformer la notion d’enquête en une investigation autobiographique à Los Angeles où je vivais au début des années 2000. Dans cette mégapole du film noir, le « je » du détective erre dans les lieux abandonnés de la cité des anges décatis, à la recherche de fantômes de l’âge d’or du cinéma.

2 – Bon, n’allons pas par quatre chemins, prenons directement celui d’Holyhood, au nord de Los Angeles, dont il est question dans ce nouvel essai, mais qui n’est pas Hollywood, la fameuse cité du cinéma. Pourtant, toutes deux se situent sur le même territoire, sinon que Holyhood représente les ruines d’une cité égyptienne (!) de laquelle aurait surgi – bien plus tard – Hollywood. Si par la force des choses et de la quatrième dimension, cet édifice égyptien digne de Ramsès II est devenu américain, il ne serait pas seulement ce décor perdu de la première version des Dix Commandements de Cecil B. DeMille, ni même d’aucun film oublié d’Orson Welles, bien que, après F comme Fake, tout paraisse possible. Comment as-tu découvert cette antique cité ? Quel est donc ce pouvoir « sacré » dont tu parles ? De quelle manière a-t-elle pu influencer la Mecque du cinéma des siècles plus tard ?

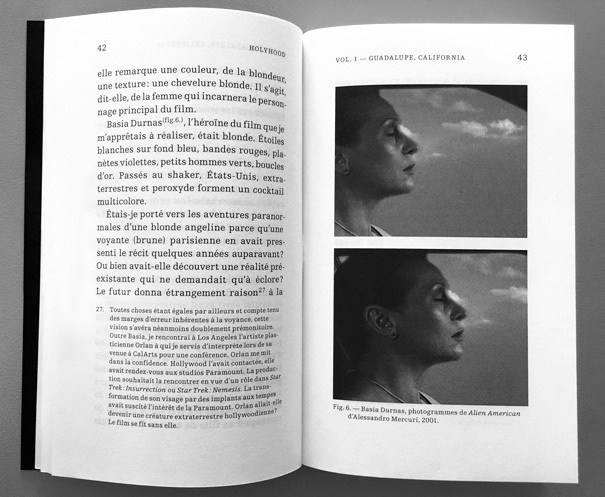

« Comment as-tu découvert cette antique cité ? » — me demandes-tu d’où justement l’aspect autobiographique que j’évoquais précédemment. Certes, le livre débute par une vision des ruines des Dix Commandements, ce péplum de 1923. Mais le récit des aventures de Cecil B. DeMille sur une plage californienne ne débute qu’à la centième page, à la deuxième moitié du livre. La première partie narre une autre aventure qui n’aboutit que plus tard sur les rivages du Pacifique. Il y est entre autre question, comme je l’ai mentionné plus haut, d’une histoire des origines de la Californie. Avant la ruée vers l’or, il y eut la ruée sur la fiction. La Californie est ainsi baptisée par le conquistador Hernán Cortés en 1534 en hommage à… une île fictionnelle pavée d’or et peuplée d’amazones au sein d’un roman de chevalerie espagnol paru en 1510. Cette île de fiction a pour nom California, sa reine est Calafia. Et si dans Californie, vous entrapercevez le Calife, vous êtes sur la bonne voie. Quid du Califat de Californie ? Et que vient faire Don Quichotte dans tout cela ? Je ne spoilerai pas le fin mot de l’histoire. Il faut la lire pour le croire… Je raconte également dans le livre, et c’est une histoire vraie, l’histoire de ma rencontre avec Basia Durnas, une femme née en Pologne, arrivée enfant aux États-Unis et prétendant venir d’une autre planète. Pour être plus précis, elle prétend avoir été une extraterrestre en une vie antérieure. Je suis alors étudiant à CalArts (California Institute of the Arts) et m’apprête à réaliser un documentaire sur un sujet quelque peu polémique, qui d’un point de vue européen peut paraître complètement absurde. Je me souviens d’une professeure à CalArts, par ailleurs critique aux Cahiers du Cinéma, qui me demanda à la fois très sérieuse et inquiète pour ma santé mentale, si je croyais réellement aux extraterrestres. J’avoue que le rationalisme obtus français vous pourchassant jusqu’en Californie, est une pathologie non dénuée de charme. Il était donc question d’un documentaire sur cet imaginaire américain, extravagant, lié aux extra-terrestres d’où le titre du film Alien American. Comme on dit « Korean American » ou « African American », ici l’Alien renvoie à la figure de l’étranger venu d’un autre pays, voire d’une autre planète. L’étranger devient étrangeté. À aucun moment, je ne porte de jugement sur la nature extra-terrestre du personnage. S’agit-il d’une imposture, d’un cas psychiatrique ou d’un événement interstellaire ? Je ne tranche pas.

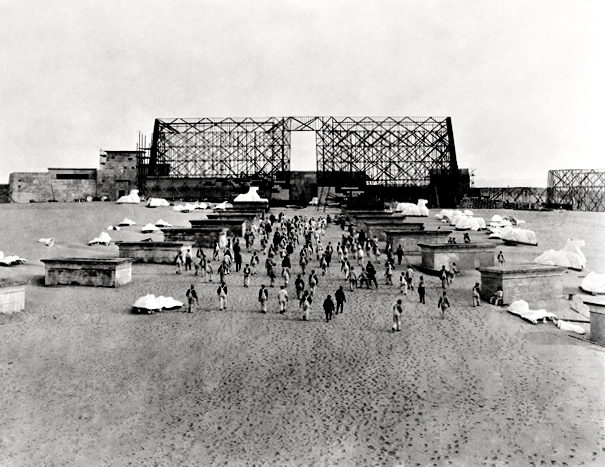

Basia (on prononce Bashia) me conte d’invraisemblables histoires, une histoire à la fois personnelle et l’Histoire de Los Angeles, une sorte d’historiographie surnaturelle ou paranormale. De fil en aiguille, elle évoque des civilisations englouties telles l’Atlantide et la Lémurie. Les Lémuriens, me dit-elle, avaient des pouvoirs visuels très développés : « Versés dans les sciences occultes, les Lémuriens précipitaient le réel, faisant apparaître à foison, rendant visible l’invisible. Ainsi, leur suffisait-il de visualiser ce qu’ils désiraient, pour que l’image mentale s’incarnât en objet, apparût et se manifestât devant eux ». Basia me dépeint comme la fantasmagorie d’un cinéma imaginaire d’avant le cinéma. Selon Basia, l’antique Lémurie aurait sombré dans la faille sismique de San Andreas située non loin de Los Angeles. Ainsi l’industrie cinématographique d’Hollywood ne serait rien d’autre que la réincarnation des anciens pouvoirs lémuriens comme si le mythe de la Lémurie était à l’origine d’un autre mythe, et celui-ci bien réel, Hollywood. Je cherche alors un moyen de représenter cette île mythique que fut l’ancienne Lémurie. J’apprends par hasard l’existence de ruines hollywoodiennes cachées sous des dunes de sable au bord de l’océan Pacifique. Heinrich Schliemann qui crut en ses rêves, en la littérature et aux mythes découvrit la Troie d’Homère en 1870. À Los Angeles, un archéologue amateur, Peter Brosnan, croit au cinéma. Il remue ciel et terre pour faire financer une campagne de fouille. En vain. L’antique cité de Ramsès II gît ensevelie sous une plage au nord de Los Angeles. Ce sont les décors pharaoniques des Dix Commandements de Cecil B. DeMille. Pour réaliser en 1923 cette première version du péplum, DeMille a transformé une plage en désert du Sinaï. Un site archéologique cinématographique est né. Quand je m’y rends au début des années 2000, rien n’a encore été excavé. Je m’attends à découvrir de magnifiques ruines, certes en carton-pâte, mais des ruines tout de même. En réalité, il n’y a rien à voir. Les temples égyptiens demeurent invisibles. Déçu, j’abandonne l’idée de représenter la Lémurie sous les traits d’un décor de péplum oublié. Puis, j’oublie à mon tour cette histoire de ruines, ou du moins le nom du lieu où elles demeurent cachées.

Quinze ans plus tard, le nom du lieu soudain me revient en mémoire. Peu après la publication du Dossier Alvin, je soumets un ensemble de textes à Stéphane Fretz, mon éditeur chez art&fiction. Parmi ces textes, figure un article intitulé Les Aventures de Jesús Maria Veronica à Holyhood publié en 2011 sur le site de la revue en ligne ParisLike que j’ai animé avec Haijun Park. Le texte narre les aventures de l’icône sainte la plus célèbre de la chrétienté, la Vierge de Guadalupe. En 1531, au Mexique, une apparition mariale survint. Un deuxième miracle advint. L’image éthérée de la Vierge Marie flottant dans les airs s’imprima sur la tunique de l’Indien aztèque témoin de l’apparition. Ce type d’icône est connue sous le nom d’image achéiropoïète, en latin, non hominis manu picta, c’est-à-dire « non fait de main d’homme ». L’image achéiropoïète est un grand motif pictural de l’ère baroque, un type d’image autoréférentielle qui interroge le statut surnaturel de la représentation. On peut citer l’impression miraculeuse du visage du Christ sur le voile de Sainte Véronique, dépeinte par Greco, Pontormo ou Simon Vouet. De ces Aventures… à Holyhood, Stéphane Fretz me propose d’en faire un livre. Je suis ses conseils. Quand soudain après quelques jours de travail, je découvre qu’outre la Guadalupe mexicaine, il existe en Arizona dans la banlieue de Phoenix une ville, elle aussi baptisée Guadalupe dont l’église évidemment nommée Our Lady of Guadalupe renferme une fantastique collection de tableaux de ladite apparition. J’ai désormais en main deux Guadalupe, l’une au Mexique, l’autre en Arizona. Mais comme le dit l’expression, « jamais deux sans trois ». Ce nom de Guadalupe m’évoque autre chose, je-ne-sais-quoi, une sensation de déjà-vu dont je n’arrive pas à me rappeler l’objet. Quand soudain, ça me revient en mémoire. C’est à Guadalupe située à une centaine de kilomètres au nord de Los Angeles qu’un autre miracle advint. C’est sur la plage de Guadalupe que Cecil B. DeMille reconstitua la gigantesque cité de Ramsès II. J’étais parti du côté de la Vierge Marie au Mexique et me voici arrivé du côté de Moïse en Californie. Le sous-titre d’Holyhood est vol 1. — Guadalupe, California. Il devrait être suivi d’un vol 2. & 3. — Guadalupe, México & Guadalupe, Arizona. Ce rapport au sacré sur lequel tu m’interroges est donc plus large que le seul cinéma. Mais je ne suis pas insensible à ta mention d’Orson Welles. Son esthétique du faux et de l’imposture, son œuvre m’ont marqué et conforté dans cette recherche ; toute son œuvre, de la création radiophonique extra-terrestre The War of the Worlds (1938) au « documentaire » F for fake (1973).

3 – Il y a un parallèle étonnant dans ton récit qui est, précisément, celui des temps parallèles (comme dans la théorie des cordes ?) qui se suivent et se font écho. Cette cité égyptienne nous ramène à la fois à des temps anciens, mais aussi au temps présent avec cette Mecque du cinéma qui lui succède. Il s’agit donc de comprendre que leur disparition à chacune est toujours la disparition même de notre propre mémoire, de notre propre histoire. Ainsi de l’âge d’or du cinéma qui est derrière nous, et du cinéma lui-même comme « art » qui a fait surgir tant de villes et de cités antiques fabuleuses, de personnages et d’acteurs inoubliables et de films considérés comme des chefs-d’œuvre absolus, mais dont il ne reste plus que des décors poussiéreux et des archives désuètes sous lesquelles cet art sombre aujourd’hui complètement. Pour toi, est-ce le temps qui est le premier fossoyeur du cinéma plus que la technique et les effets de mode ?

Hollywood Babylone (1975), le célèbre ouvrage de Kenneth Anger, s’ouvre sur la description du décor en carton-pâte du décor babylonien d’Intolérance (1916) de D. W. Griffith laissé à l’abandon. Anger écrit « Et Babylone resterait là des années, échouée tel un rêve gargantuesque au bord de Sunset Boulevard ». De la même manière, Holyhood constitue une enquête sur cette esthétique de la disparition. On y découvre des lieux laissés à l’abandon ressuscités comme décors de tournages. On se promène dans d’anciennes salles de cinéma transformées en églises où les prêtres officient devant l’étincelante blancheur d’un immense écran blanc. « Que sont donc encore ces églises si ce ne sont pas les caveaux et les tombeaux de Dieu ? ». Ou plutôt, « que sont donc encore ces églises si ce ne sont pas les caveaux et les tombeaux du cinéma ? », aurait écrit Nietzsche à Hollywood.

Il y a quelques mois l’association « Le Cran littéraire » m’a invité à donner une conférence au cinéma Bellevaux à Lausanne. J’y ai parlé des origines du mythe cinématographique de Dracula. Le roman Dracula est contemporain de la naissance du cinéma. Créature spectrale, nocturne, dont l’image ne se reflète dans aucun miroir, le vampire est doté de pouvoirs hypnotiques et de métamorphose. Le vampire magnifie la pulsion scopique à l’œuvre au cinéma. Le vampire ne peut voir le soleil se lever qu’au cinéma. Seul dans une salle obscure, il peut en toute quiétude dire comme le poète « J’ai embrassé l’aube d’été » car c’est souvent l’inverse qui se produit. Rimbaud chez les vampires, cela donne plus souvent ces dernières paroles : « C’est l’aube d’été qui m’embrase ». Mais revenons à nous moutons, en l’occurrence, ce temps comme « premier fossoyeur du cinéma » dont tu parles. Les deux premiers films de vampire brillent par leur absence. Les Dracula de 1920 et 1921, russe et hongrois ont disparu. Le premier, un film soviétique, a tellement disparu (aucune documentation du film ne subsiste) qu’on doute même qu’il ait jamais existé. Serait-ce une légende urbaine ? Quoi de plus naturel qu’une légende quand il est question d’une créature fantasmatique. Mais passons. Selon la Library of Congress, environ 75{c400a1ccc97270a295083acb39a009f6005b8610e576e7111d60b69db7e9f921} du cinéma muet américain a disparu et serait à tout jamais perdu. L’histoire du cinéma, de l’art, de la littérature ou de la philosophie est en grande majorité constituée de la non-histoire des œuvres disparues. Mais le produit de cette double négation — la non-histoire et le non-être — ne livre aucune signification positive. Quoi de plus radical : le non-être au carré ou la division par zéro ? L’opération ,x-0. est communément déclarée absurde, voire impossible. On dit aussi qu’elle donne l’infini.

Dans Holyhood, j’évoque la destinée à Los Angeles de plusieurs salles de cinéma disparues telle que le Westlake Theatre dont il ne demeure plus que l’enseigne monumentale qui se reflète dans les eaux du lac du Westlake Park. C’est en cet endroit, aujourd’hui connu sous le nom de MacArthur Park, que se déroulent de nombreuses pages du livre. J’évoque aussi l’histoire lugubre du Silent Movie Theatre, ouvert en 1942 alors que le cinéma muet est déjà mort et enterré. Depuis, le Silent Movie Theatre n’a cessé de projeter des films d’un âge d’or révolu. Mais en 1997, le projectionniste fait assassiner le propriétaire des lieux (son amant) durant la projection de L’Aurore de Murnau (Sunrise, 1927). On connait cette phrase Alfred Hitchcock : « One of television’s great contributions is that it brought murder back into the home, where it belongs » (« L’une des grandes contributions de la télévision est qu’elle a ramené le meurtre à la maison, comme il se doit »). Au Silent Movie Theatre, le meurtre sort de l’écran pour envahir la salle de cinéma. À l’inverse de ce qui disparaît, il y a ce que l’on découvre. La Palice en aurait dit autant ! A contrario de cette disparition du cinéma muet — une extinction très proche à l’échelle du temps historique — il est frappant de voir à quel point, en moins d’un siècle, les découvertes préhistoriques nous font remonter le temps… indéfiniment. À la grotte de Lascaux, découverte en 1940, l’art pariétal remonte à 18 000 ans. Avec la grotte de la Combe d’Arc (Chauvet) découverte en 1994, on remonte à plus de 31 000 ans. Et dernièrement en 2016 dans la grotte de Bruniquel, les préhistoriens ont daté une « installation de spéléofacts » à 180 000 ans. Que restera-t-il du patrimoine cinématographique mondial dans 180 000 ans sur Terre, Mars ou Jupiter ? Que restera-t-il de quoi que ce soit ?

4 – Ton ouvrage, comme les précédents, reproduits de nombreux documents iconographiques. Explique-nous l’importance que tu accordes à la place de tels documents dans ton récit. Est-ce un clin d’œil, sinon un hommage, à ces ouvrages illustrés d’une autre époque – je pense par exemple à ceux de Jules Verne – qui faisaient tant rêver les lecteurs à l’heure où plus aucun livre, face aux écrans, ne fait plus rêver personne ? Pour toi, les livres doivent-ils – éditorialement parlant – revenir à cette époque où les ouvrages faisaient montre d’érudition intelligente, d’imaginaire créateur, et de mise en page gracieuse et pertinente face à toute cette boue imprimée qui recouvre aujourd’hui les étals de libraires et dont les rares lecteurs que nous sommes encore se détournent toujours plus ?

La présence de documents iconographiques, photographies, gravures, tableaux, coupures de presse, listes, rapports et autres, résulte de mon travail de recherche. On peut les voir comme une sorte de tableau d’investigation déployé à travers le livre. Ce qu’un détective punaise sur les murs, je le reproduis dans les pages d’un livre. Les images existent aussi dans un rapport de preuve, de preuve par l’image. Parce qu’un certain nombre de faits traités sont à la limite du vraisemblable, l’image peut contribuer à les rendre plausibles ou au contraire à en surdéterminer l’invraisemblance. Ce rapport à l’iconographie est lié au web comme mode d’accès à une masse considérable d’informations comme jamais auparavant dans l’histoire. Ce qui pouvait prendre des semaines de recherche en bibliothèque devient désormais accessible en quelques clics (ou quelques heures de clic). Parfois, c’est même l’impossible qui en perd son préfixe. Par exemple, dans Le Dossier Alvin, j’aborde l’existence d’Argus Island, une plateforme de recherche secrète de la United States Navy, située non loin de l’archipel des Bermudes. Ainsi ai-je pu découvrir sur un compte personnel d’un réseau social aujourd’hui disparu (Google+), des polaroïds pris par un navigateur en 1969 de cette île Argus, plus que mystérieuse. Par quels autres moyens aurais-je pu accéder à ce type d’archives personnelles ? La mise en ligne de documents déclassifiés en provenance d’agences gouvernementales telles que la CIA ou la NSA, est elle aussi, une véritable mine d’or. Certes ces documents demeurent caviardés, mais ils sont accessibles. Dans Holyhood, je retrace le tournage des Dix Commandements. C’est en consultant en ligne les archives du Los Angeles Times et d’autres quotidiens américains des années 20, que j’ai pu reconstituer cette aventure aux proportions pharaoniques. La création littéraire à la croisée du documentaire et de la fiction se nourrit de cet accès fantasmatique et exhaustif aux informations. Observé à la loupe, c’est tout un domaine apparemment anecdotique de l’histoire qui se révèle d’une richesse insoupçonnée. Après les travaux de Carlo Ginzburg, le champ d’une nouvelle forme littéraire de microhistoire s’ouvre.

Pour revenir à ta question : « Est-ce un clin d’œil, sinon un hommage, à ces ouvrages illustrés d’une autre époque – je pense par exemple à ceux de Jules Verne – qui faisaient tant rêver les lecteurs […] », cela résulte, je crois, du désir d’une forme d’émerveillement. Mais l’enchantement n’est pas dénué de mélancolie. On oscillerait entre Jules Verne et W. G. Sebald, entre la fantasmagorie et l’introspection, l’enfance et l’outre-tombe. Il y aurait aussi une sorte de fantasme d’écrire des « contes pour enfants pour adultes », d’être dans une forme hybride où s’interpénètrent le fantastique, le réel et le merveilleux. L’image de l’endormissement me vient à l’esprit. Ni endormi, ni éveillé ou les deux à la fois, on flotte dans une zone grise, hallucinatoire, où se délitent les catégories usuelles du langage, du sens et de la perception. On croit saisir un objet, une idée qui soudain se trouble, s’échappe et se métamorphose en une autre. Les mots en perdent leurs sens. C’est le lieu du grand dérèglement où les choses retournent à leur indistinction première. On sombre peu à peu dans l’océan de l’inconscient. « Le fantastique nous met devant un dilemme : croire ou pas ? Le merveilleux réalise cette union impossible, proposant au lecteur de croire sans vraiment croire », écrit Tzvetan Todorov dans son Introduction à la littérature fantastique. Entre « croire ou pas » et « croire sans vraiment croire », les frontières seraient-elles plus poreuses qu’il n’y paraît ou du moins pourrait-on les faire se frotter ? En conclusion à ta question sur l’ouvrage illustré, précisons qu’il s’agit d’une collaboration avec Stéphane Fretz, mon éditeur chez art&fiction, à Lausanne. En Suisse, comme chacun le sait, on ne rigole pas avec le graphisme et la mise en page. Le nom de la maison d’édition m’interpelle aussi. J’y vois comme une invitation à élargir le champ de la littérature, à lui faire rencontrer d’autres moyens d’expression, une invitation à l’hétérodoxie. Tout le monde a le mot « altérité » à la bouche. Alors quel serait cet « autre » de la littérature où on laisserait enfin la fiction vivre sa vie hors du carcan du seul roman. La fiction est avant tout un mode de connaissance, une expérience de pensée. Enfin, pour rebondir sur ce que tu appelles « cette boue imprimée qui recouvre aujourd’hui les étals de libraires », je serai moins radical que toi. Après tout, l’Épopée de Gilgamesh, le premier livre de l’histoire, rédigé en akkadien en écriture cunéiforme, l’a été sur des tablettes d’argile qui ne sont rien d’autre que de la boue imprimée, cuite ou séchée.

5 – Tout ce que ton livre dit du cinéma, donc de Hollywood, est véridique dans le sens où les évènements, les anecdotes et les faits relatés ont historiquement eu lieu. Ton livre prend ainsi la forme d’un essai argumenté et érudit qui en fait une véritable étude informative et documentaire. Pour autant, il se présente également comme une fiction tant la forme spéculative y est primordiale. Peux-tu revenir pour nous sur l’art et la manière dont tu envisages l’écriture comme pratique à la fois documentaire et créative ? Quel rôle exact jouent les notes de bas de page qui apparaissent comme autant de preuves formelles que de nouvelles spéculations ? Ton livre s’inscrit-il dans un nouveau genre que l’on pourrait qualifier de post-réalité qui serait propre aux crises (notamment à celle du « roman » auquel ton livre échappe) ? De même, ce volume est le premier d’une série. Pour toi, en quoi est-il important de s’inscrire dans le sériel en écriture comme le fait la TV pour les films ? Quels effets attends-tu de la série pour ce type d’ouvrages ?

Pour répondre à ta question sur le statut des notes de bas de page, l’ouvrage en est constitué pour plus de la moitié. Graphiquement parlant, ce sont elles que l’on voit en premier. Elles interagissent avec le corps du texte. Les notes de bas de page sont-elles l’âme du texte ? Au cours du récit, elles se démultiplient, courent sur plusieurs pages d’affilée et contaminent l’ensemble du livre avec parfois des notes dans les notes comme autant de récits enchâssés. Ces notes jouent avec le statut du discours savant en quête de sa propre légitimation. Quant à cette écriture que tu définis comme une « pratique à la fois documentaire et créative », cela ressort, je crois, d’un goût prononcé pour le mélange, le mélange des genres, des niveaux de réalité, des formes de discours, un mélange entre l’académique et le comique, le loufoque et le tragique, le sérieux et le surréel. J’ose espérer que ce grand écart élargit le spectre émotionnel de la lecture.

Je ne suis pas insensible à ce que tu qualifies de nouveau genre, celui de la post-réalité comme symptôme de la crise des récits. Donald Trump lui-même ne s’en cache pas. J’en veux pour preuve sa réponse à des journalistes, devant les grilles de sa propriété en Floride de Mar-a-Lago, en compagnie de Don King, le 28 décembre 2016, lorsqu’il s’exclame : « The whole age of the computer has made it where nobody knows exactly what’s going on ». Et William S. Burroughs de lui répondre : « The truth is irrelevant, it’s all a pile of lies and historical revisionism, there is nothing close to the truth, it’s all in your mind ». D’où ce dialogue extrait d’un improbable « cartoon » post-réalité, le Donald & William Show :

Donald

« L’ère de l’ordinateur a réussi à faire que personne

ne sait exactement ce qui se passe. »

William

« La vérité est sans importance, ce n’est qu’un tas de mensonges

et de révisionnisme historique, rien ne s’approche de la vérité,

tout est dans votre esprit. »

Pour répondre à ta dernière question sur le fait qu’Holyhood constitue une série en trois volumes ou trois épisodes, cela n’était pas prémédité en soi. Il devait y avoir trois parties déjà évoquées précédemment, mais réunies en un seul et unique volume : Guadalupe, California / Guadalupe, México / Guadalupe, Arizona. Au cours de l’écriture de la première partie, je comprends que la publication en un seul volume des deux autres serait un peu indigeste. La deuxième raison est d’ordre pratique. Stéphane Fretz avait convenu d’une date de parution que je ne souhaitais pas reporter, mais dont je ne pouvais respecter les échéances en l’état d’avancement du projet. La première raison est celle que j’ai donnée à l’éditeur pour mieux lui cacher la deuxième. Ooooops… il ne me reste plus qu’à paraphraser le titre d’un ouvrage sur un ancien président français, le sixième « Prez » de la Cinquième « Rép. » : « Un auteur ne devrait pas dire ça… ».

6 – Une dernière question afin d’encourager les lecteurs à courir se procurer d’urgence ton livre qui, à nos yeux, ne manquera pas de faire date et de rester dans les catalogues des ouvrages pertinents de ce 21e siècle déjà à l’agonie : au point où nous en sommes arrivés, ne vaudrait-il pas mieux abandonner toute ambition de vouloir analyser et expliquer la « réalité » du monde – cette vérité finalement bien pauvre de l’Histoire – alors que la majorité des événements se remplacent et s’annulent les uns les autres, pour en produire plutôt le mythe, c’est-à-dire cette fiction suprême qui survivra à toute Histoire, et par-là même à son oubli une fois notre civilisation effondrée puisque, paraît-il, elle va disparaître comme ont disparu celles qui l’ont précédée ?

« Cette fiction suprême qui survivra à toute Histoire », nous a déjà quitté·es. Mais telle était son but. Elle s’est envolée en 1972 à bord de la sonde spatiale Pioneer 10. Et vogue la fiction dans l’univers. C’est une plaque d’or et d’aluminium gravée à destination d’éventuels êtres extraterrestres. Y figure entre autres, nus, un homme et une femme mais sans pomme ni serpent ainsi que différents symboles physiques et astronomiques. Les minutes puis les heures-lumière passant, le signal radio de la sonde peu à peu s’est évanoui jusqu’à disparaître en 2003. Silence radio. Le vaisseau fantôme est en direction de l’étoile Aldébaran. Le voyage devrait durer quelques millions d’années. Hum ! Revenons sur Terre. Je te sens très catastrophiste, mais peut-on l’être véritablement plus que la catastrophe qui se prépare ? Si nous appliquions ce que Macbeth dit de la vie à l’histoire, alors il s’exclamerait avec son accent écossais :

[…] it is a tale

Told by an idiot, full of sound and fury,

Signifying nothing.

Mais de cette fable racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien, arrêtons-nous un instant, sur la fureur. La fureur est la furie. La fureur est l’expression des Furies, ces chères divinités persécutrices et prescriptrices de catastrophes, de cauchemars. Il en est d’ailleurs question de cauchemars dans Holyhood. Et quoi de plus effrayant dans le cauchemar que son étymologie qu’on ne dévoilera pas ici, car il se pourrait que certain·e·s lecteur·trice·s ne puissent en fermer l’œil de la nuit. Mieux vaut le cauchemar endormi, qu’éveillé. Du bruit et de la fureur, des Furies au chaos, il n’y a qu’un pas. Le chaos est une réalité, une théorie, l’informe primordial, et en même temps ce qu’il y a de premier dans le mythe. L’histoire et le mythe s’unissent dans le chaos, sans avoir besoin de remplacer l’un par l’autre. Mais si nous voulions tout de même tenter de répondre à cette vaste question du « grand remplacement » de l’histoire par… par le… mythe… ouh là là… je freine immédiatement des quatre fers. On voit encore la marque de pneu sur la page blanche. Rétractons-nous, rétractons-nous. Mea-culpa pour ce « grand remplacement », référence indigne et de mauvais goût. Comment la France, Pays des Lumières et des Droits de l’Homoncule, a-t-elle pu passer, en l’espace de quelques générations, d’un Camus à l’autre. D’Albert à Renaud. De L’Étranger (1942) au Grand Remplacement (2011). D’un Prix Nobel, du nom de l’inventeur de la dynamite, au Prix Jean Ferré, du nom du fondateur de Radio Courtoisie. Comment ? Mystère et boule de gomme et grandeur et décadence d’un pays. Où en étions-nous ? Ah oui, comment répondre au « petit remplacement » de l’histoire par le mythe ? Comment passer de cette soi-disant « Raison dans l’Histoire » au mythe, de la raison à la déraison, à la fiction ? La dialectique peut-elle encore casser des briques ? Imaginons pour ce faire, une dialectique du « mythe » et du « logos », deux entités qui à première vue semblent inconciliables, bien que le terme de « mythologie » paraisse les relier. Le mythe n’est pas seulement la fable ou la fiction. Étymologiquement parlant, il inclut tout le champ du récit, discours, pensée, mot, parole et conversation. Idem pour le logos qui est parole, discours ou raison. Mythe et logos, discours et discours, parole et parole, voire « Parole parole » comme le chantaient Dalida et Alain D. :

Encore des mots toujours des mots

les mêmes mots

Je n’sais plus comment te dire,

Rien que des mots.

Logos du mythe ou mythe du logos ? Sommes-nous les victimes (consentantes ?) du logocentrisme, qui « structure tout comme un langage », dixit le grand manitou de la déconstruction ? Et pourtant dans la liste en « mane » des cleptomane, érotomane, mélomane, pétomane et autre mythomane, le logomane, lui, n’existe pas. Pas encore. Pour finir, ainsi débute l’un des textes fondateurs de la mythologie grecque : « Et voici les premiers mots qu’elles m’adressèrent, les déesses, Muses de l’Olympe, filles de Zeus qui tient l’égide : Pâtres agités au champ, tristes opprobres de la terre, qui n’êtes rien que ventres ! nous savons conter des mensonges tous pareils aux réalités ; mais nous savons aussi, lorsque nous le voulons, proclamer des vérités » — nous conte Hésiode dans la Théogonie. Conter des mensonges, proclamer des vérités. On en revient encore et toujours à notre « je mens, je parle » initial, comme quoi nous n’en sommes jamais sortis.

Entretien © Alessandro Mercuri & D-Fiction – Illustrations © DR

(Paris, août 2019)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.