CLÉMENTINE HOUGUE s’entretient avec nous à l’occasion de la publication de son essai, WILLIAM S. BURROUGHS SF MACHINE (Éd. Jou, 2021) :

1 – Clémentine, vous publiez un deuxième essai sur William Burroughs, mais à la différence du premier qui portait sur la révolution du langage initié par la technique littéraire du cut-up (Le Cut-Up de William S. Burroughs : Histoire d’une révolution du langage, 2014), ce nouvel essai examine plus précisément le rapport que Burroughs entretient à la SF, sinon l’influence de la SF sur son œuvre, voire même la nature science-fictionnelle de son œuvre. Examiner à quel niveau, dans quel sens, par quel angle, sous quelle forme, l’œuvre de Burroughs appartient ou non au genre et à l’univers de la SF soulève un certain nombre de questions auxquelles votre essai tente de répondre. Cependant, si ce débat passionne les lecteurs, les universitaires et les critiques, il ne semble pas se poser aux éditeurs qui, en général, ont toujours publié ses œuvres – à l’exception du Festin nu (1959) – dans des collections dites de « littérature blanche » sans que leurs confrères de SF n’y voient rien à redire, ni ne considèrent d’ailleurs Burroughs comme un auteur de SF à proprement parler. Pourtant, comme vous le montrez, l’œuvre de Burroughs fait appel à l’univers de la SF à maints égards et de manières répétées, sans même parler des auteurs du genre qui se réclament de lui, et ont été indéniablement marqués par ses romans : Philip K. Dick, James G. Ballard, ou encore, William Gibson pour ne citer que ces trois-là. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cet écrivain vous passionne au point d’avoir décidé de remonter aux origines des sources connues, et moins connues, qui ont irrigué sa pensée et sa vision afin de nous en révéler la dimension cachée dans son œuvre ? Pouvez-vous nous exposer ainsi de quoi l’œuvre de Burroughs est-elle le genre contrarié finalement, et pourquoi elle peut être considérée aussi comme une véritable « SF machine » au-delà de ce qu’on en imagine, à la manière dont l’indique d’ailleurs le titre de votre essai ?

Mon intérêt pour cet auteur n’est pas récent : ça fait une vingtaine d’années que je travaille sur son œuvre et plus globalement, sur sa pensée. C’est justement un des aspects qui le rend si singulier : en plus d’un imaginaire particulièrement riche, Burroughs a développé un système critique qui me semble extrêmement intéressant pour penser les enjeux du monde contemporain. En cela, on peut l’aborder comme un philosophe du langage ou comme un philosophe politique. Le but que je poursuis, en publiant ce nouvel essai, est d’abord de faire connaître son œuvre. Burroughs est encore assez mal connu, souvent considéré comme un marginal, voire un provocateur; on en retient le plus souvent le thème de la drogue et la pornographie, et le caractère « illisible » de certains de ses textes. Il est vrai que Burroughs n’est pas un auteur simple à aborder, il malmène pas mal son lecteur : c’est aussi pour ça qu’il m’intéresse, que j’ai envie d’opérer une médiation entre les lecteurs et lui. Quand, parfois, on me dit que mes analyses donnent envie de lire ou relire Burroughs (ou d’autres auteurs dont je traite, car en tant que comparatiste, je n’aborde que rarement Burroughs de manière isolée), je suis ravie : c’est tout ce qui m’importe, c’est pour cela que je travaille. Concernant mon dernier ouvrage, ce qui m’a conduit à l’aborder sous l’angle de la SF, c’est d’abord une envie de cheminer aux côtés de Burroughs, dans sa tête en quelque sorte : j’ai ainsi commencé à lire les romans qu’il disait avoir appréciés, pour essayer de comprendre ce qu’il avait aimé et en quoi ça avait informé son propre imaginaire. Il se trouve qu’il était un lecteur de SF passionné. J’ai découvert des textes fascinants, de Eric F. Russell ou Henry Kuttner, pur n’en citer que deux. De quoi l’œuvre de Burroughs est-elle le genre ? De la contestation, sans doute, de l’indiscipline en tout cas : sa SF machine est un outil critique – et c’est quelque chose qui est très caractéristique de la SF d’ailleurs : les extrapolations que les littératures de l’imaginaire permettent sont un laboratoire politique incroyable. C’est une « SF machine » à plusieurs niveaux : d’abord, une machine textuelle incroyablement complexe, foisonnante. Quand on s’intéresse à la narratologie, à la mécanique d’un récit, c’est assez vertigineux. Ensuite, c’est une SF machine qui opère un brassage générique entre science-fiction, expérimentations textuelles, contestation politique, qui articule ces champs de la pensée, fait des passerelles, ouvre des voies nouvelles. C’est enfin une SF machine dans le sens où ces pistes ont été poursuivies par d’autres auteurs qui ont mis les technologies au centre de leur réflexion (pensons à Gibson, Brunner, Ballard) pour montrer les mécanismes par lesquels les machines quittent le statut d’outil pour devenir des structures, non plus des soutiens à l’activité humaine, mais les cadres de celle-ci.

2 – D’après vous, le fait que William Burroughs est systématiquement associé à la Beat Generation qu’il a fréquentée parce qu’il était lié d’amitié à certaines de ses figures, est-il la raison qui nous empêche de le considérer comme un auteur de SF à part entière ? De même, ses positions parfois radicales et tranchées, mais qui déterminent ce fameux « principe de subjectivisme » à l’œuvre dans sa pensée, ne soulignent-elles pas une sorte de libertarianisme qui n’aurait pas déplu à un Friedrich Hayek, peut-être même à un Noam Chomsky, mais qui opacifie, au fond, l’image que l’on peut avoir de son œuvre comme de sa posture intellectuelle?

En effet, je crois que Burroughs ne voulait surtout pas être situé, surtout pas appartenir à quelque groupe que ce soit. Lorsqu’on lui parlait de la Beat Generation, il disait ne pas en faire partie ; lorsqu’on l’a qualifié de parrain du punk, il a totalement rejeté cette position. Ça ne signifie pas qu’il rejetait ces mouvements ou courants, ou qu’il n’y trouvait pas d’intérêt, mais qu’il ne souhaitait pas être considéré comme membre d’un groupe en particulier – et encore moins comme un chef de file. Si je pense qu’il est un écrivain de SF à part entière, ce n’est pas pour l’enfermer dans une catégorie mais pour lui donner une place à laquelle il me semble avoir droit ; d’ailleurs, ça ne veut pas pour autant dire qu’il ne soit que ça – mais qu’il joue un rôle important dans l’histoire de ce genre. Quant à la question de son idéologie, c’est également un sujet très complexe : en refusant les assignations – sociales, culturelles, politiques, de genre, etc. – il devient impossible de situer sa pensée avec certitude. Mais il était libertaire, sans aucun doute.

3 – Diriez-vous que le meurtre de sa femme, Joan Vollmer, apparemment « involontaire » si l’on peut l’exprimer de la sorte – parce que Burroughs, ivre, l’a tuée d’une balle en pleine tête – est l’événement qui détermine précisément la posture qui sera la sienne ensuite, tant par le geste d’écriture qu’il adopte, que par cette errance qui l’anime, changeant sans cesse de pays, comme se fuyant lui-même au point que, pour se fuir encore plus, il s’enfoncera dans la consommation effrénée de drogues ?

Le meurtre de Joan Vollmer est en effet événement fondateur dans son parcours d’écrivain : même s’il a toujours dit que c’était un accident (Joan et lui se droguaient beaucoup à cette période), Burroughs était horrifié par ce qu’il avait fait, terrifié à l’idée qu’une part de lui-même l’ai voulu. Il a écrit dans l’introduction de Queer (1985) qu’il avait été possédé par le Mal à ce moment-là ; c’est d’ailleurs à mettre en lien avec son idée de « l’Autre Moitié », ce qui parle et agit en nous sans que nous le maîtrisions et qui, selon lui, se transmet par le langage. Écrire est pour lui un acte de révolte contre le conditionnement, à commencer par celui de la drogue, car c’est certainement cela qui l’a conduit – quoi que ça ne l’excuse en rien – à tuer Joan.

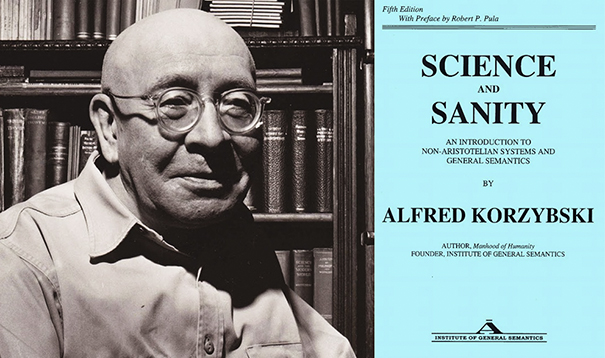

4 – Vous abordez avec intérêt la pensée d’Alfred Korzybski, pensée très peu étudiée en France bien que fondamentale pour l’œuvre de Burroughs. Ingénieur à l’origine, Korzybski a fondé la Sémantique générale, présentée sur une célèbre encyclopédie en ligne, comme « une logique de pensée basée sur les mathématiques et la physique du tournant du siècle, une discipline pratique pour que chacun puisse prendre un recul critique sur les réactions (non verbales et verbales) à un « événement » au sens large (comprendre ses propres réactions, ainsi que les réactions des autres et leur interaction éventuelle) ». De ce point de vue, Korzybski est en quelque sorte aux avant-gardes intellectuelles des sciences humaines, important déjà dans sa théorie les principes mêmes de la conscience quantique. Pouvez-vous revenir pour nous sur la Sémantique générale au regard de l’œuvre de Burroughs : à partir de quand, et de quel ouvrage, voit-on apparaître les influences de cette pensée et comment celle-ci évolue-elle à la lumière de cette théorie ? Comment la Sémantique éclaire-t-elle ainsi tout ou en partie son œuvre ? Dans quelle mesure cette théorie introduit-elle un changement de paradigme dans le langage même de Burroughs ?

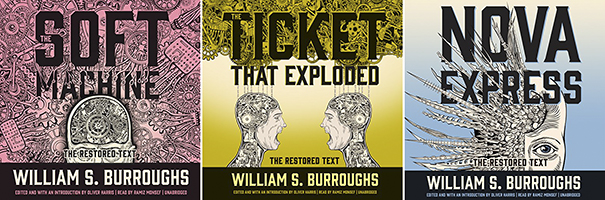

La pensée de Korzybski apparaît dès le début de l’œuvre burroughsienne, au moins dès Le Festin Nu : je ne sais pas si on peut réellement dire que cette théorie « introduit un changement de paradigme dans le langage de Burroughs ». D’une part, parce que Burroughs s’y intéresse très tôt : il assiste à cinq conférences de Korzyski en août 1939, il a donc 25 ans à l’époque. D’autre part, parce que précisément, c’est la possibilité de libération qu’offre cette pensée qui le séduit : c’est moins un changement de paradigme pour Burroughs que la formulation théorique de ce qu’il envisage dans son œuvre. Un des fondements de la logique de Korzybski est la critique radicale du principe de tiers exclu : il réfute, en effet, que A exclut non-A. Il existe un état tiers, appelé tiers-inclus, qui est à la fois A et non-A. La science-fiction burroughsienne – mais pas seulement – ne peut qu’explorer les potentialités d’un tel principe logique : si deux états opposés peuvent coexister, on peut inventer à l’infini des situations, des personnages, des intrigues. Chez Burroughs, on le trouve avec ces personnages dont on ne sait jamais trop pour quel camp ils travaillent, avec la perturbation des cadres spatiotemporels et les paradoxes narratifs que permet le cut-up. Par exemple, à la fin de la trilogie Nova, c’est-à-dire les toutes dernières lignes de Nova Express (1964), on lit :

– Main morte, plus de scripts de chair – Dernière porte – Débranchez Mr Bradly Mr – Il a entendu vos sommations. S’est évaporé – Vous êtes vous-mêmes “Mr Bradly-Mr Martin” – tous les vivants et les morts – Vous êtes vous-mêmes – Qu’il soit – Eh je crois que c’était la meilleure façon de vous le dire et les papiers bruissent dans les salles de rédaction – vent frais du sud il y a longtemps.

17 septembre 1899, au-dessus de New York.

21 juillet 1964, Tanger, Maroc.

Mr Bradly-Mr Martin, c’est l’entité qui dirige le Complot Nova en créant une réalité truquée ; c’est aussi le plus intoxiqué d’entre tous. Cet excipit montre que ce personnage-clé, antagoniste majuscule, est là et pas là, qu’il est autre et qu’il est nous. Et que tout ça peut avoir lieu en même temps en 1899 et en 1964, à la fois à New York et à Tanger, au pays des morts et dans le monde des vivants. Rien n’est jamais une seule chose à un seul instant : c’est aussi fructueux sur les plans narratifs et poétiques que sur le plan philosophique.

5 – Parlons de Kathy Acker qui semble être la seule femme, plus ou moins reconnue, à s’être emparée vraiment de l’œuvre et de la pensée de Burroughs. Il y a sans doute aussi Patti Smith qui, elle, est bien plus célèbre… En France, il y aurait bien Isabelle Aubert-Baudron qui fait un remarquable travail autour de Burroughs et de Korzybski, mais sans la dimension créative… Quelles sont les raisons pour lesquelles si peu de femmes sont influencées par Burroughs, à l’inverse justement des hommes? Qu’est-ce qui portait donc Acker à lire et à admirer Burroughs ? Acker a réalisé d’ailleurs un entretien filmé avec Burroughs : que sait-on de leur rapport, c’est-à-dire sait-on ce que Burroughs pensait à propos du geste d’écriture d’Acker, à la fois d’une grande originalité et d’une incroyable violence, qui faisait donc tant écho au sien ? De ce point de vue, Kathy Acker doit-elle être considérée comme la « fille spirituelle » de Burroughs ? Pouvez-vous nous exposer l’intérêt que les femmes auraient à lire enfin Burroughs ?

Il ne faut pas oublier Laurie Anderson ! Burroughs et elle ont collaboré sur de nombreux projets collectifs (initiés par John Giorno, notamment sur l’album You’re the Guy I Want to Share My Money With en 1981). Anderson a trouvé dans les thèmes burroughsiens un écho à ses propres questionnements, qu’elle reprend d’ailleurs dans des titres ayant bénéficié d’une large diffusion. On pense notamment à la chanson « Language is a virus » (1984), écrite en hommage à William Burroughs, qui témoigne de l’influence de l’auteur. Les performances multimédia de Laurie Anderson, qui reposent sur l’utilisation d’extensions électroniques, rejoignent complètement les hybridations mécaniques-organiques de Burroughs. En cela, elle en est beaucoup plus proche que Patti Smith. Quant à Kathy Acker, il ne faut pas la réduire au statut de « fille spirituelle de ». Elle puise en effet, comme beaucoup d’autres, dans des sources burroughsiennes : sur le plan des procédés littéraires, elle utilise la déconstruction textuelle, le pillage ; sur le plan thématique, elle s’empare des questions d’intoxication, de la violence, de la sexualité. Par exemple, dans Empire of the Senseless, la narration est totalement pulvérisée. On retrouve aussi le caractère instable des personnages : on les découvre par bribes, ils disparaissent et réapparaissent dans différentes situations, sur fond d’insurrection généralisée. Dans ce même roman, elle joue avec le plagiat en reprenant des passages de Neuromancien, notamment. C’est un point dont Burroughs a lui-même beaucoup parlé dans ses textes manifestes comme The Third Mind (L’Œuvre croisée). Il a écrit un essai intitulé « Les Voleurs » (en français dans le texte), où il explique que « les écrivains travaillent avec les mots et les voix tout comme les peintres travaillent avec les couleurs ; et d’où ces mots et ces voix viennent-ils ? De plusieurs sources: de conversations entendues et réentendues, de films et d’émissions de radio, de journaux, de magazines et, oui, d’autres écrivains ». Mais il y a aussi quelque chose de profondément singulier dans l’écriture de Acker, qui n’est pas un simple prolongement de la démarche de Burroughs : elle s’approprie des classiques, comme Don Quichotte, par exemple, qu’elle détourne pour parler de la condition des femmes : l’avortement, le viol, l’oppression masculine. Cela montre une chose importante : l’intérêt que les femmes auraient à lire Burroughs est exactement le même que celui qu’y trouveraient les hommes, à savoir penser une déconstruction globale des systèmes de domination.

6 – Burroughs est sans nul doute la première « icône » intellectuelle d’avant-garde – sans doute avec Debord, et bien plus que Deleuze et Foucault – à faire émerger une pensée critique sans concessions de la société de l’hyperspectaculaire, de l’hypercontrôle, et de l’hypercommunication, comme d’avoir prophétisé les dérives du technocapitalisme incarnées par le Reality Studio. Pouvez-vous revenir pour nous sur ce dernier : que représente-t-il précisément aux yeux de Burroughs ? De quoi – là aussi – est-il le nom ? À quelle occasion celui-ci surgit-il dans ses romans ? Comment doit-on l’appréhender comme concept burroughien sachant qu’il a plus à faire avec cette illusion que représentent les images, la virtualité, les médias, mais aussi ce « langage-virus » considéré comme l’arme suprême d’une « maya » totalitaire ? En bref, pourquoi le Reality Studio flirte-t-il davantage avec les frontières du réel qu’avec ce « donné » concret de la réalité, définie par cette toujours fameuse encyclopédie en ligne comme comprenant « toute la matière de la connaissance, tout ce qui est présent ou présenté » ? D’ailleurs pour en revenir à Deleuze et à Foucault, quid de leur intérêt pour l’œuvre de Burroughs au moment où ils s’attaquent eux-mêmes au sujet du biopouvoir ? Sait-on s’ils se sont saisis des critiques de Burroughs, s’ils s’en sont fait l’écho d’une manière ou d’une autre ? De même, y a-t-il eu, du côté des « Situs », un intérêt pour Burroughs et pour son œuvre dont nous relevons de nombreux points communs avec la leur, ne serait-ce qu’avec les découpages qu’ils opéraient eux-mêmes des journaux et des cartes topographiques, et qui se rapprochent, nous semble-t-il, des cut-up burroughiens ?

Le Reality Studio, dans la trilogie Nova, est un organe de contrôle qui fabrique un film biologique dans lequel les intoxiqués sont « coincés » : il représente un état de fusion entre simulation et réalité arrivé à un tel point que la simulation devient le réel. C’est en effet ce que décrit Debord lorsqu’il définit le « spectacle » : « La réalité vécue est matériellement envahie par la contemplation du spectacle, et reprend en elle-même l’ordre spectaculaire en lui donnant une adhésion positive. La réalité positive est présente des deux côtés. Chaque notion ainsi fixée n’a pour fond que son passage dans l’opposé : la réalité surgit dans le spectacle, et le spectacle est réel ». Même si les deux auteurs ne font pas de référence explicite l’un à l’autre, la convergence de leurs pensées respectives est évidente (et n’a pas échappé aux commentateurs de Burroughs). Le chercheur américain Timothy S. Murphy, dans l’article « Exposing the Reality Film : William S. Burroughs among the Situationists » (2004), explique que Debord et Burroughs parlent de la même chose ; il compare « l’analyse essentiellement politique de Debord et celle essentiellement esthétique de Burroughs et (peut-être) vice-versa ». On pourrait donc dire que le Reality Studio est une sorte d’extrapolation science-fictionnelle du spectacle debordien. Il se trouve par ailleurs que William S. Burroughs a collaboré, au milieu des années 1960, avec l’ancien situationniste, Alexander Trocchi, un écrivain écossais : il est donc très probable que Burroughs et Debord connaissaient leurs travaux respectifs. Il y a également une parenté évidente entre les métagraphies lettristes, les cartes psychogéographiques situationnistes, les détournements et la démarche de Burroughs et Gysin, que j’abordais dans mon premier livre (issu de ma thèse de doctorat) : par exemple, le travail de Gil Wolman, lettriste co-auteur avec Debord de « Mode d’emploi du détournement » (1956) est proche sur bien des aspects (et qui plus est contemporain) des cut-ups. C’est dans le Zeitgeist des années 1955-60 : détourner, couper, coller, piller, ne pas rester passif face aux messages… Burroughs va métisser cette pensée d’avant-garde avec la littérature populaire de science-fiction. Concernant sa réflexion sur le contrôle, dont le Reality Studio est une des expressions science-fictionnelles, c’est notamment Deleuze qui va faire le pont entre Foucault et lui : dans l’article « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle » (L’Autre journal, n° 1, mai 1990, reproduit dans Pourparlers), il interroge et prolonge la notion de sociétés de surveillance mise au jour par Michel Foucault et explique que « ce sont les sociétés de contrôle qui sont en train de remplacer les sociétés disciplinaires. “Contrôle”, c’est le nom que Burroughs propose pour désigner le nouveau monstre, et que Foucault reconnaît comme notre proche avenir ». Foucault, par ailleurs, admirait beaucoup Burroughs. On doit la rencontre de ces philosophes avec des écrivains comme Burroughs ou Kathy Acker à Sylvère Lotringer, récemment disparu. Cet universitaire français, enseignant à Columbia, a organisé en 1978 un événement appelé Nova Convention – en hommage à Burroughs – et y a invité Deleuze, Guattari et Foucault. Ce qui est intéressant dans les liens entre Foucault, Deleuze et Burroughs, c’est la place donnée aux machines : quand Foucault décrit le Panopticon de Bentham dans Surveiller et Punir, il écrit que ce dispositif de surveillance comme une structure qui induit « chez le détenu un état conscient et permanent de visibilité qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir ». Il écrit qu’il « fonctionne comme une sorte de laboratoire de pouvoir. Grâce à ses mécanismes d’observation, il gagne en efficacité et en capacité de pénétration dans le comportement des hommes ; un accroissement de savoir vient s’établir sur toutes les avancées du pouvoir ». C’est une machine automatique du pouvoir dans les sociétés de surveillance. Deleuze explique, quant à lui, que le passage des sociétés de surveillance aux sociétés de contrôle vient de la mutation des machines. Comme dans la trilogie Nova, où le Studio Réalité et le film-réalité sont des hybrides mécaniques-organiques créés par les humains, ce sont les évolutions des sciences et techniques qui ont permis le glissement de la surveillance au contrôle. Tout est ainsi affaire de machines : « Les vieilles sociétés de souveraineté maniaient des machines simples, leviers, poulies, horloges ; mais les sociétés disciplinaires récentes avaient pour équipement des machines énergétiques, avec le danger passif de l’entropie, et le danger actif du sabotage ; les sociétés de contrôle opèrent par machines de troisième espèce, machines informatiques et ordinateurs dont le danger passif est le brouillage, et l’actif, le piratage et l’introduction de virus », écrit Deleuze dans son « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle ». Ici, on est complètement dans les « mécanismes Nova ». Et lorsque Deleuze écrit, toujours dans ce texte, qu’il « n’y a pas besoin de science-fiction pour concevoir un mécanisme de contrôle qui donne à chaque instant la position d’un élément en milieu ouvert », il parle plus ou moins directement de Burroughs – et de sa SF machine…

7 – Vous revenez sur la manière dont, chez Burroughs, le langage produit une sorte d’efficace propre à sa performance sur le réel, notamment sous la forme du cut-up, mais aussi de la SF, et plus précisément par le genre du cyberpunk. Comment la littérature, et notamment donc le cyberpunk, est-elle devenue, à ses yeux, le meilleur moyen de résister au nihilisme qui semble avoir trouvé avec le « langage-virus » son plus solide appui ? Pouvez-vous nous dire également si l’amour de Burroughs pour les armes à feu nourrissait son utilisation même du langage comme arme ? Le cut-up n’était-il pas cette sorte de balles par lesquelles Burroughs, et son acolyte Brion Gysin, mitraillaient la réalité ? Arme ou virus : le langage ne renvoie-t-il pas toujours, chez Burroughs, à ce combat perpétuel, quasi perdu d’avance, de la création contre l’information ou la communication, c’est-à-dire contre le pouvoir capitalistique, à la manière même dont vous soulignez que Burroughs « a fait de la SF un sport de combat » ?

La logique de combat de Burroughs n’est pas une guerre des tranchées : c’est une guérilla, faite de sabotages, de pillages, de détournements. Un texte comme « Electronic Revolution » (Révolution électrique), paru pour la première fois en 1971, ressemble d’ailleurs comme un manuel de guérilla urbaine, et prône, par l’emploi du cut-up, le brouillage systématique des informations. Il montre par exemple combien l’espace urbain peut être parcouru de messages auxquels les individus ne prêtent pas attention et qui pourtant influencent leur comportement. On retrouve en effet cela dans le courant cyberpunk et ses personnages de hackers : le hacking y procède à la fois d’une esthétique et d’une politique, puisqu’il s’agit d’infiltrer les systèmes et de les retourner contre eux-mêmes. Et comme l’explique très bien Bernard Stiegler, notamment dans La Société automatique, un système, une technologie, n’est ni bonne ni mauvaise en elle-même : elle est un pharmakon, c’est-à-dire qu’elle contient à la fois un risque d’aliénation et les possibilités d’une émancipation – c’est en quelque sorte un état de tiers inclus, pour en revenir à Korzybski. Stielger écrit que « ce pharmakon est nécessairement toxique tant que de nouvelles thérapeutiques n’en sont pas prescrites, c’est-à-dire tant que nous ne prenons pas nos responsabilités ». En un mot, il ne tient qu’à nous, collectivement, de transformer le poison en remède !

8 – Il faudrait tout aborder de votre livre tant il est passionnant, mais nous voudrions ne pas tout déflorer tant il mérite d’être lu et relu. Un dernier point cependant nous interpelle au regard de la situation de la littérature, de ce qui est « fait » à la littérature dans cette société de l’hyperspectaculaire et l’ultraprotocolaire – pass sanitaire compris – où la liberté, qui est d’abord celle de la parole même, c’est-à-dire de la liberté d’expression, est sans cesse attaquée. On voit bien que Burroughs l’avait pressenti, et presque prophétisé d’ailleurs. Mais nous ne comprenons pas vraiment la déclaration de guerre qu’il lance contre le langage lui-même, et qui est en totale contradiction, nous semble-t-il, avec ce qu’il appelle à faire et à révolutionner à partir et à travers ce dernier. Nous comprenons qu’il oppose deux sortes de langage – le révolutionnaire via le cut-up, et le « virusé » via les médias – mais n’y a-t-il pas un « problème de langage » précisément, à vouloir en finir avec ce qu’il utilise lui-même pour en finir ? N’y a-t-il pas un problème à qualifier du même nom – « langage » – d’une part, celui qui permet la révolution, et d’autre part, celui qui nous oppresse à travers les médias ? N’est pas justement la finalité à laquelle sert le langage qui est le véritable souci, non le langage lui-même ? C’est-à-dire finalement, non le langage lui-même en tant que Verbe ? Or, vous écrivez que pour Burroughs, « piller, pirater, s’approprier la littérature est une nécessité pour se libérer du Verbe ». Pourtant, n’est-ce pas par la littérature, et donc le Verbe qui l’incarne, que prennent forme les révolutions dans les esprits ? En attaquant sans cesse le Verbe comme instrument du pouvoir et de l’élitisme tel que le fait Burroughs, ne se retrouve-t-on pas à fabriquer une société dépourvue de pouvoir critique, seul garant de notre liberté de penser ? Ainsi, se libérer du Verbe, n’est-ce pas faire triompher la novlangue et le système oppressif qui en découle, et que Burroughs dénonce précisément ? Il semble donc qu’il ne soit pas au clair avec ce qu’il souhaite faire du langage… Hannah Arendt lui rétorquerait d’ailleurs que « c’est dans le vide de la pensée que s’inscrit le mal », et elle arguerait encore que « le but de l’éducation totalitaire n’a jamais été d’inculquer des convictions, mais de détruire la faculté d’en former aucune ». Or, avoir des convictions, c’est avoir le sens et la maîtrise du Verbe plus que du langage qui n’est rien sans le Verbe parce qu’il n’est alors qu’information, communication ou propagande (LTI par exemple)… Cette impasse burroughsienne qu’un Hakim Bey avait lui-même relevée, n’explique-t-elle pas aussi la difficulté qui se pose au lecteur de se saisir aisément de l’œuvre de Burroughs, par exemple de sa trilogie Nova ? Cette impasse, en soulevant une contradiction qui paraît difficile à dépasser, n’est-elle pas ce qui bloque l’œuvre de Burroughs dans une sorte de no man’s land éditorial entre littérature « blanche » et SF ? Qu’en est-il donc de l’influence de son œuvre aujourd’hui, après Dick, Acker, Ballard, Stephenson, etc., sur les contemporains ?

Justement, toujours dans la logique du pharmakon, je ne crois pas qu’il y ait deux sortes de langages, un bon et un mauvais, un « révolutionnaire » et un « virusé » : l’aborder ainsi reviendrait à retourner à une logique aristotélicienne de l’opposition binaire, de l’exclusion. Il y a du langage, dont on peut faire tel ou tel usage. Le Verbe dont parle Burroughs n’est pas seulement celui du pouvoir ou de l’élite : il n’est pas question de cela chez Burroughs. Le Verbe, c’est l’organe fondateur de notre pensée, c’est ce qui « parle en nous » et cela peut s’entendre de différentes manières. C’est d’abord le « Verbe du commencement » de la Genèse, un motif qui hante littéralement les cut-ups de Burroughs et Gysin. L’expression « Au commencement était le Verbe » revient à plusieurs reprises dans leurs textes : les deux auteurs questionnent l’existence d’un signifié originel, d’une parole précédant le langage, qui serait l’essence du langage. Selon Jacques Derrida, dans De la grammatologie, le concept occidental de langage « confine l’écriture dans une fonction seconde et instrumentale, traductrice d’une parole pleine et pleinement présente (présence à soi, à son signifié, à l’autre…) ». Il montre ainsi que la dévaluation de l’écriture traverse toute la pensée métaphysique de Platon à Heidegger, et que l’art d’écrire est toujours posé comme « destruction croissante du mot ou de la parole ». Il s’agit donc de repenser l’écriture hors de cette détermination métaphysique : c’est ce que le cut-up permet. Dans un autre sens, la volonté d’anéantir le Verbe peut également être compris dans un sens plus politique, dans la mesure où anéantir le Verbe revient à abolir la parole première et essentielle qui fonde le Livre, l’ordre et la Loi. Le Verbe, c’est aussi ce qui ne cesse de parler en nous, cette « Autre Moitié » : le cut-up est en réalité une quête de silence. Et c’est en effet paradoxal, mais cette contradiction est moins le problème que la solution : écrire en détruisant la linéarité de l’écriture, c’est ouvrir la possibilité du silence, tout ce qui se glisse dans les interstices des fragments. Et cette « linguistique du chaos », pour reprendre l’expression de Hakim Bey, qui met du silence dans le texte, ne peut pas être contenue dans un seul genre : le « no man’s land éditorial » est donc une très bonne chose. Pour finir sur l’influence qu’il a eue sur les auteurs contemporains, il y a notamment le champ de la bizarro-fiction, qui a émergé au début du 21e siècle aux États-Unis : ce genre mêle absurde surréaliste et grotesque subversif, des intrigues délirantes, du gore ; parmi les auteurs, on peut citer D. Harlan Wilson, Tom Bradley, John Skipp ou Carlton Mellick III. Antonio Dominguez Leiva a écrit un article très intéressant qui permet de découvrir ce courant encore peu connu. Il faudrait également explorer toute la nouvelle génération elle-même influencée par les auteurs marqués par Burroughs ! La généalogie est sans doute loin d’être terminée…

Texte © Clémentine Hougue & D-Fiction – Illustrations © DR

(Le Mans, décembre 2021)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.