Peut-être que le film se rapproche le plus du rêve quand il nous submerge sans ménagement sous la présence crue d’objets naturels – comme si la caméra venait tout juste de les extirper de la matrice de l’existant matériel et que le cordon ombilical entre l’image et la réalité présente n’avait pas encore été tranché. (Siegfried Kracauer)

Est-ce un délire que d’avoir accepté de contribuer à cette livraison de Contrelittérature sur « Délire & Théorie », et d’y publier les 23 photographies de ma série intitulée La Danse Transmacabre ? Me lançant dans la présentation de cette série, je me demande ainsi ce qui m’a poussée à m’engager dans une telle affaire : est-ce l’effet d’une raison déjà délirante chez moi, ou bien celui d’une attraction quelconque pour la spéculation théorique ? Est-ce la conjonction de leur interaction qui agit étrangement sur ma psyché ? En 1919, Freud n’avait-il pas abordé lui-même cette question à travers la notion de « L’Inquiétante Étrangeté » (Das Unheimliche) empruntant à Schelling l’idée selon laquelle « ce qui doit rester dans l’ombre, mais en sort cependant, est étrange parce que porteur d’une transgression » ?

Mais de quel délire parle-t-on plus précisément de nos jours ? Celui de notre imagination, de nos affects, de nos peurs, ou bien de l’en-jeu de la vie et de la mort qui nous rappelle que nous sommes mortels ? Serait-ce le délire du manque d’image de notre propre mort à venir comme de notre propre naissance passée, mais aussi d’un manque de récits sociétaux faisant cohésion ? Sinon, d’un trop plein d’images, tel que l’affirme la philosophe Marie José Mondzain :

[…] ce qui nous menace aujourd’hui, corps et âme, ce n’est pas l’image, mais sa disparition, son expulsion même. Ensuite, je prétends qu’une méditation véritable sur l’image conduit à ne la confondre avec aucune configuration du visible. Autrement dit, lorsqu’une image est devant nos yeux, elle ne s’impose pas pour autant au regard. Le visible la dissimule, mieux encore, l’image a élu le visible pour se dissimuler. Qu’on la conjure ou qu’on la convoque, l’image impose toujours une certaine économie de l’absence. [1]

Pour ma part, dès l’âge de 5-6 ans, une image s’est gravée à jamais en moi : celle d’un livre illustré de photographies des camps d’extermination que mon grand-père Joseph – rescapé d’Auschwitz – m’a montrée sans m’en dire un seul mot. Cette image m’a terrifiée comme il se doit, et m’a durablement marquée, inscrivant ce trauma historique et familial dans ma conscience. Dans le même temps, il m’offrait son appareil photo Kodak Instamatic, protégé d’un étui de cuir noir, que je possède toujours et qui, d’une certaine façon – comme pour Charles Foster Kane dans Citizen Kane – représente une sorte de « rosebud » pour mon existence. La photographie s’est alors imposée à moi comme un délire constituant, un geste résolu de transmission, mais aussi comme un paradoxe auquel je ne pouvais échapper.

Mais, que peut montrer une image après les images du Désastre ? À l’époque, je n’avais ni la force psychologique, ni les outils de connaissance pour m’y confronter. Malgré tout, j’ai expérimenté le sujet de l’intime par l’approche de l’autoportrait – et notamment les yeux clos – comme une sorte de défi à la projection des désirs, des fantasmes et de l’autocensure. Avec les années, j’ai découvert les photographes Dieter Appelt, Joel-Peter Witkin, Andres Serrano et David Nebreda, chacun œuvrant à sa manière sur la mutilation du corps, l’étrangeté cadavérique, la connaissance à travers la chair et la révélation par l’acte sacrificiel de soi. Au-delà des images du Désastre, il me fallait voir encore « ça »… Inéluctablement, ces photographies imprimées en moi m’ont conduite vers le Ça de Georg Groddeck que je me suis approprié en photographiant mon pouce en gros plan. Celui-ci, affecté d’un mal étrange sur l’ongle et rongé jusqu’à la lie, était en quelque sorte condamné comme « corps étranger ». Pour ce faire, j’avais installé dans mon atelier un dispositif de prises de vue qui restait en place pour shooter les différents stigmates et strates de son évolution.

En parallèle, j’ai découvert le médium vidéo qui m’a amenée à davantage structurer « l’écriture » de mes idées, comme à mettre en scène le monde du sommeil en investissant le territoire du rêve par le biais d’une matière éminemment personnelle et emblématique [2]. Le rêve a toujours incarné à mes yeux une sorte de parchemin de vie à décrypter, parchemin qui arrive le plus souvent à travers une langue qui lui est propre – l’image – et qui, bien que significative quant à ses messages, nous apparaît toujours plus ou moins mystérieuse et délirante, ou bien, prophétique et poétique. Par exemple, alors que je commençais à monter les plans (images et sons) d’un nouveau « rêve » concernant ma naissance, j’ai progressivement perdu la main sur le montage où des plans étrangers – par rapport au sujet d’origine – se sont imposés à moi, notamment ceux du visage d’une rescapée des camps, Frida Flamenbaum, que j’avais filmée quelques années auparavant. Rien ne se passait comme prévu : un plan remplaçait un autre, et puis un autre, et je me suis retrouvée à réaliser un « rêve » totalement différent qui est, en définitive, le Rêve brun # 1 Grey-Brown Dream.

Tout en étant démunie et impuissante face à cette dynamique que rien ne pouvait enrayer, j’ai ressenti ce phénomène comme un surgissement d’un passé inchoatif s’apparentant au concept de Nachleben (double rythme fait de survivances et de renaissances) d’Aby Warburg, à la manière dont le définit l’historien de l’art, Georges Didi-Huberman :

Ce qui survit dans une culture est le plus refoulé, le plus obscur, le plus lointain et le plus tenace, de cette culture. Le plus mort en un sens, parce que le plus enterré et le plus fantomal ; le plus vivant tout aussi bien, parce que le plus mouvant, le plus proche, le plus pulsionnel. [3]

Georges Didi-Huberman montre ainsi comment Aby Warburg serait « parti de son propre dégoût quant à une ‘histoire de l’art esthétisante’ pour montrer combien l’art renaissant lui-même ne fut ‘vital’ qu’à intégrer tous ces éléments d’impureté, de laideur, de douleur et de mort » [4]. Serait-ce donc envisageable que ce qui est de l’ordre du Nachleben, pourrait être une autre manière de caractériser le « délire » comme façon d’appréhender par l’écrit et l’image, la civilisation à travers ses malaises, ses processus de défense, ses symptômes en perpétuelle transformation, tout en s’appuyant sur un concept ? L’Atlas Mnémosyne [5] le prouve de par sa méthode d’interprétation et de confrontation iconologiques qui est considérée aujourd’hui « plus qu’une théorie, [mais] un geste philosophique visant à l’universel tout en conservant l’hétérogénéité fondamentale de ses objets » [6] selon le critique et le théoricien de l’art, Christophe Domino :

Par son « iconologie de l’intervalle », Warburg met en œuvre une singulière pensée du montage visant à s’orienter dans la pensée humaine, à travers les survivances de la vie des hommes, dont les œuvres conserveraient l’empreinte.[7]

La notion de Nachleben s’est donc infiltrée dans ma pensée, dans ma photographie, et s’est imposée dans mes réalisations, notamment dans Insummabilis, 2020 : A Viral Odyssey, Alter Ego, Insomnies, Hantologie, etc., qui travaillent sur la dystopie et l’effiction [8] de l’image, que cela concerne des sujets intimes, ou bien des sujets historiques et mémoriels.

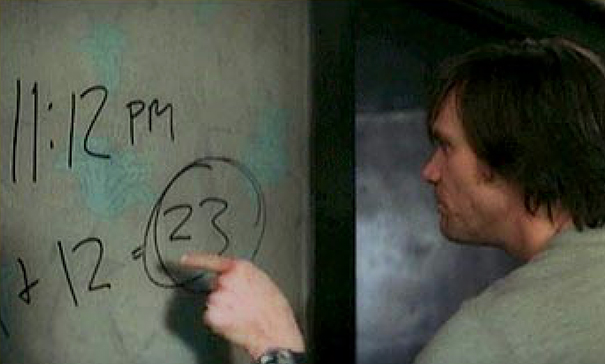

Une nuit, j’ai fait un rêve énigmatique concernant le nombre 23. Apparemment, ce nombre a souvent suscité l’intérêt de certains créateurs au cinéma, en musique ou en littérature, étant à la source de réflexions aussi mythiques que fondamentales. Le fait est que, depuis des années, en étudiant le sens des vingt-deux lettres hébraïques, j’ai découvert l’existence d’une 23e lettre, la « lettre manquante » de l’alphabet divin : le HaOt. Les kabbalistes en débattent sans fin, et affirment que cette lettre est devenue invisible pour nous autres. Des rêves récurrents qui symbolisent ce nombre ont pris forme dans mon imaginaire. Il en découle aujourd’hui le projet au long cours Image manquante auquel appartient la série La Danse Transmacabre [9]. Ce projet prend la forme – totalement novatrice dans le domaine photographique – d’un « carré magique » constitué de 23 séries dotées d’autonomie et de complémentarité : un montage constitué de 529 photographies, soit une sorte de délire de la combinatoire de l’image ! :

25852016738884976640000 [10]

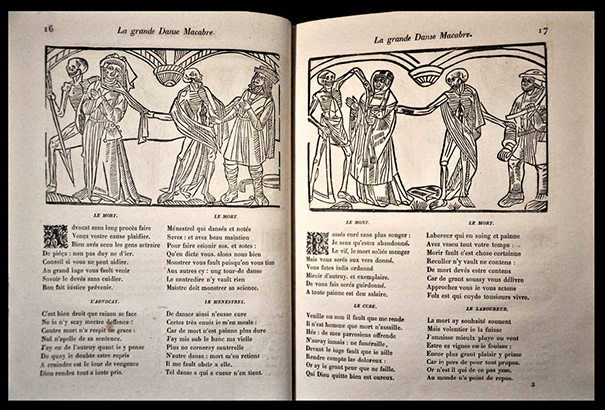

Cette série de La Danse Transmacabre a été impulsée par ma découverte d’une danse macabre [11] qui illustre la notion de la vie et de la mort, ainsi qu’un discours sur la fin des temps au regard des croyances de l’époque. Comme l’explique la danseuse contemporaine et chorégraphe Anne Collod, « l’art macabre serait né à partir du moment où le corps mort aurait été dérobé au regard, et assumerait comme fonction de montrer ce qui ne se voyait pas, ce qui se passait sous la terre, le travail caché de la décomposition, non pas résultat d’une observation, mais produit d’une imagination » [12]. Les danses macabres avaient donc pour but de consoler les plus pauvres rappelant aux femmes et aux hommes qu’ils sont tous destinés à mourir sans exception, mais aussi, d’apprendre aux autres que personne n’est au-dessus des lois, pas même ceux qui les font…

Après James Ensor, Jean-Michel Alberola, ou bien Michel Journiac, qui, eux-mêmes, ont adapté des danses macabres à leur manière et selon leur époque, j’ai donc entrepris d’actualiser et d’élaborer cette danse de 1862. À partir d’un exemplaire que je possède, j’ai ajouté le préfixe « trans » qui est un « élément signifiant ‘au-delà de’, ‘à travers’, et qui marque le passage ou le changement » [13], pour la transformer donc en cette Danse Transmacabre. Mon ambition était de confronter ainsi la narration du Moyen-Âge – un monde de dimension divine et humaine à la langue versifiée – à la narration du 21e siècle – un monde de dimension virtuelle aux langages codés de la biotechnologie – afin d’en produire, en quelque sorte, une fiction transversale. Cette danse ne cherche pas seulement à réactualiser les cycles de l’incarnation humaine sur Terre, mais pose la question de « l’existence » d’autres consciences : celles de la machine et/ou du cosmos.

Serais-je compénétrée par Matrix – ce délire cinématographique cyberpunk des Wachowski – pour spéculer ainsi de manière si quantique sur la représentation de la vie et de la mort des humains écartelés entre leur passé commun de mortels et leur avenir atomisé de transhumains ? Sans doute, suis-je déjà quelque peu devenue extra-terrestre ? Cette transformation insensée m’a obligée à faire usage de la fiction, mais sans toutefois tomber dans des délires paraphréniques. En effet, la conception de mes photographies s’appuie souvent sur des dispositifs, et notamment selon les principes de ce Comme si propre à « l’hypothèse fictionnaliste » [14]. Ces dispositifs aussi improbables et hétérogènes que décalés et spéculatifs soient-ils, rejouent ainsi l’ordre des signifiants, des phénoménalités et de la linéarité du temps, et influent sur mon geste artistique à la manière dont l’exprime le photographe et théoricien Joan Fontcuberta :

Nous ne pourrons plus croire aveuglément aux nouvelles images électroniques, mais il ne sera pas moins impossible de les renvoyer dans le monde de la fiction. Les images déterminent leur propre espace, un espace neutre, ambigu, aussi illusoire qu’actuel : le vrai-faux, le no man’s land entre l’incertitude et l’invention, peut-être la catégorie la plus pure de notre époque. Un no man’s land qui confère à l’artiste responsable le rôle de démiurge et l’encourage à semer le doute, à détruire les certitudes, à annihiler les convictions pour édifier sur le chaos une sensibilité et une pensée nouvelles. [15]

Encore faut-il en avoir le « Désir » [16].

Texte © Isabelle Rozenbaum – Illustrations © Michel Journiac – © Isabelle Rozenbaum /ADAGP & DR

Ce texte a fait l’objet d’une première publication dans Contrelittérature, n° 7, 2024. Nous en donnons ici une version corrigée.

Pour lire le précédent article de l’auteure, « Art de l’intime : du corps spectral », c’est ici.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.

[1] Marie-José Mondzain, L’Image naturelle, Paris, Le Nouveau Commerce, 1995, p. 11.

[2] Cf. le projet Sleeping Works qui propose – à partir du nombre 10 évoquant, à la fois, l’unité et la dualité – différentes réalisations vidéo, sonores et textuelles en vue de créer une installation d’investigation globale. La construction de 10 rêves – révélés par l’image et le son – est réalisée au regard des trois couleurs alchimiques symbolisant les étapes de l’œuvre au noir, de l’œuvre au blanc et de l’œuvre au rouge, mais également au regard du gris, du brun, du rose et du bleu qui agissent sur notre psyché comme une colorimétrie révélatrice d’un champ de vision « onirique ».

[3] Georges Didi-Huberman, L’Image survivante : Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Paris, Minuit, 2002, p. 154.

[4] Ibidem, p. 145.

[5] Aby Warburg, L’Atlas Mnémosyne, avec un essai de Roland Recht, textes traduits de l’allemand par Sacha Zilberfarb, Paris, L’Écarquillé & Institut national d’histoire de l’art, 2012.

[6] Christophe Domino, « L’Image de l’histoire et l’histoire des images », Le Journal des Arts, février 2013, n° 385. p.17.

[7] Idem.

[8] Cf. Dominiq Jenvrey, L’Effiction : essai de rencontrologie, Grenoble, UGA, 2022, p. 22: « […] effictio désignant une figure de rhétorique qui permet d’exprimer, et surtout de façonner avec des mots, la forme d’un corps. Il s’agit aussi, par extension, de l’efficace de la fiction. Dans Kant chez les extraterrestres, Peter Szendy en faisait un usage philosophique, par un procédé qu’il nomme philosofictions« .

[9] Le projet Image manquante propose une construction photographique composée de 23 séries, elles-mêmes constituées de 23 images – la 23e représentant « l’image manquante » à la manière de la « lettre manquante » de l’alphabet hébraïque. La totalité des 529 photographies sont organisées sous la forme d’un « carré magique », sorte de vision révélée et révélatrice de notre époque, de ses crises, mais également, de ce que peut encore une image. La 23e image de chacune des séries n’apparaîtra qu’à l’achèvement du projet. À l’occasion de cette publication dans Contrelittérature, nous donnons exceptionnellement à découvrir la 23e photographie de La Danse Transmacabre.

[10] À savoir 25 sextillions (un sextillion étant 10^21) de permutations possibles pour un carré magique d’ordre 23 : https://www.calculator.io/fr/calculatrice-de-permutations

[11] La Grande danse macabre des hommes et des femmes, précédée du dictionnaire des trois mors et des trois vifz, du débat du corps et de l’ame, et de la complaincte de l’ame dampnée, Troyes, Baillieu, [1862].

[12] Anne Collod, « Danses macabres », Service Recherche et répertoires chorégraphiques, août 2012.

[13] Dictionnaire Le Robert.

[14] Cf. Le Présent de l’Art : L’hypothèse fictionnaliste, une philosophie du mensonge sous les catégories esthétique, éthique et politique, sous la direction de Ciro Giordano Bruni, Sammeron, GERMS, 2013, 304 p. Le concept de Fictionnalisme découle de Hans Vaihinger qui invente le terme en 1924, pour décrire sa propre philosophie.

[15] Joan Fontcuberta, Le Baiser de Judas : photographie et vérité, trad. de l’espagnol par Claude Bleton, Jacqueline Gerday et Claude de Frayssinet, Arles, Acte Sud, 2005, p. 168.

[16] Cf. Baruch Spinoza, « Partie IV : de la servitude humaine », Proposition 18 in L’Éthique, édition et traduction de Robert Misrahi, Paris, Librairie générale française, 2012, Le Livre de Poche, p. 298.