L’ordre humain ressemble au Cosmos en ceci, que de temps en temps, pour renaître à neuf, il lui faut plonger dans la flamme. (Ernst Jünger)

Jorge Luis Borges a fait l’objet d’un nombre pléthorique d’articles, d’essais, d’études, et ses textes ont été passés au peigne fin ; les blogs et sites Internet regorgent d’analyses pour la plupart de très bon niveau. Ce workshop n’a donc pas pour mission d’ajouter un caillou dans une mare déjà bien pleine… Il tente juste la difficile entreprise de parler du temps double tel que l’auteur voulait nous le faire percevoir, dans son œuvre bien sûr, mais aussi autour de son œuvre, ainsi que de resituer le double temps de notre histoire passée, mythologique et/ou mythique, et dans celui qui lui a succédé.

L’Immortel, première nouvelle du recueil L’Aleph, qui en contient dix-sept, regroupe en une note préliminaire et cinq parties, l’ensemble des concepts littéraires, métaphysiques, mythologiques et ésotériques – incluant une conception d’un temps relatif – qui nourrissent l’œuvre de Borges. Tous les critiques et exégètes qui notaient la partie policière de l’œuvre de Borges, n’ont pas toujours mis en évidence que la pratique de l’énigme était la marque de l’auteur, appliquée à chaque nouvelle, quel qu’en soit le thème, qu’elle fût policière ou non. Il appelle le lecteur à un effort de lecture et de recherche pour dépouiller chaque mot chargé d’indices et lui demande de suivre avec patience un jeu de piste (une sorte de jeu de l’oie où chaque position indique une intention), une chasse au trésor où chaque mention dirige vers d’autres pistes. On peut relire à l’infini et redécouvrir encore d’autres chemins à l’intérieur d’un labyrinthe d’indications. Un procédé comparable à celui utilisé par Edgar A. Poe[1], un de ses auteurs de prédilection, dont les nouvelles sont parsemées de points de repère récurrents qui se répondent les uns et les autres. En choisissant de n’écrire que de courtes nouvelles, Borges appliqua le même module littéraire.

C’est un vrai plaisir que de cheminer dans les textes de Borges : L’Immortel est une sorte de sommaire des œuvres postérieures à cette date charnière de 1947, et une table des matières des œuvres antérieures, juste après l’arrivée de Juan Perón au pouvoir qui lui coûtera sa place de bibliothécaire dans un sinistre quartier de Buenos Aires, injustice contrebalancée par une renommée qui ne cessait de grandir (prix de la Sociedad Argentina de Escritores en 1944), mais obscurcie par une cécité croissante qui aboutira à le rendre quasi aveugle à la fin des années cinquante.

Une citation de Francis Bacon figure en exergue de L’Immortel : « Salomon dit. Il n’y a rien de nouveau sur la terre. De même, Platon imaginait que toute connaissance était un souvenir ; de même, Salomon jugeait que toute nouveauté n’est qu’un oubli » [2]. Il s’agit de temps, mais d’un temps dont on ne se souvient pas [3]. Un temps parcouru dès le prologue par Cartaphilus, le juif errant, devenu bibliothécaire et possesseur d’une édition de l’Iliade, traduit par Alexander Pope au 17e siècle, période de désastres, où se renversent les convictions, mais naissent les empirismes [4]. Mais sous les guerres de Troie s’inscrit Le Catalogue des Vaisseaux (Iliade, Chant II), l’état des lieux, l’inventaire des biens matériels acquis. Une manière de séparer le temps des dieux et celui des hommes. Cartaphilus l’antiquaire retournera pour mourir dans la ville de Smyrne. Une cité fondée par les grecs, qui périclita au fil des attaques et des pillages. Puis renaissante grâce au commerce maritime, l’Asie tout entière venant y acheter les marchandises amenées d’Occident. Une cité cosmopolite où, sous les Ottomans, musulmans, chrétiens et juifs mélangent leurs langages. L’édition de l’Iliade que Cartaphilus vendit à la fille d’un banquier juif, contenait un manuscrit rédigé par un certain Marcus Flaminius Rufus (une contraction du nom de trois généraux des légions de la République romaine, ayant vécu entre la fin du 3e siècle et du 1er siècle avant Jésus-Christ, le dernier après la mort de César, juste avant le début de l’Empire romain). Notre narrateur quitta l’empire lorsqu’un centurion le prévint que des rebelles complotaient sa mort pour venger la crucifixion d’un des leurs… Un nouveau monde renaissait.

C’est à Thèbes que Marcus commence son histoire. Thèbes Hékatompylos, cité éternelle des pharaons morts, la « ville au cent Portes » chantée par Homère, où résida le dieu Amon, d’abord dieu du vent, le dieu invisible, inconnaissable, le dieu aux noms multiples. Le dieu qui sous la forme d’une oie pondit l’œuf primordial d’où sortit la vie. Sous l’apparence d’un serpent, il fertilisa l’œuf cosmique façonné dans les eaux primordiales. Borges marque sa nouvelle du sceau de l’histoire du temps et de sa fugacité, en la datant de la prise de pouvoir de l’empereur romain Dioclétien, à l’époque de l’ « ère des Martyrs », nom attribué à une féroce persécution des chrétiens, époque de la création du calendrier copte, débutant le 29 août 294, se substituant au calendrier julien, au lever de l’étoile Sirius et associé aux rythmes des travaux agricoles selon les crues du grand fleuve égyptien : le Nil.

Marcus s’engage, ayant bu l’eau du fleuve qui lui donne l’immortalité, dans un voyage au travers du temps, pendant lequel il traverse des déserts, à l’occasion d’un retour horizontal d’Occident vers l’Orient qui le conduira jusqu’à la Cité des Immortels autour de laquelle vivent des troglodytes, des êtres démunis qui ne parlent plus et mangent des serpents. Qui sont ces Immortels ? Les illustres personnages qui hantent Le Fleuve de l’éternité de Philip José Farmer, mais qui avaient perdu de leur superbe dans la nouvelle de Borges, devenus des épaves sans nom rejetées de Babel, vivants dans les trous de la montagne, ayant oublié tout langage [5].

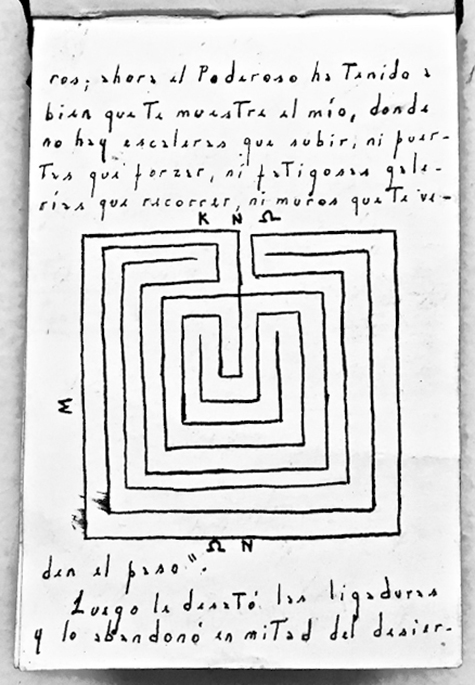

Pour Borges, le temps est un langage, ainsi que les signes qui le composent. L’ayant acquis, l’homme se croit immortel. Il lui permet de donner une forme à l’écriture, à la science, à l’architecture, à la médecine, et de se projeter dans l’avenir. Une fois la tour foudroyée, les langues éparpillées, il faudra réinventer un langage universel. Pour parvenir à la Cité, il devra trouver un chemin vertical, emprunter un immense labyrinthe [6] tel que le décrit Borges :

J’étais passé par un labyrinthe, mais la très nette Cité des Immortels me fit frémir d’épouvante et de dégoût… Un labyrinthe est une chose faite à dessein pour confondre les hommes ; son architecture, prodigue en symétries, est orientée à cette intention. Dans les palais que j’explorai imparfaitement, l’architecture était privée d’intention […]. Et quant à la ville dont la renommée s’était étendue au-delà du Gange, il y avait neuf siècles que les Immortels l’avaient détruite. Avec les décombres, ils édifièrent au même endroit, la cité extravagante que j’avais parcourue, sorte de parodie ou d’envers, et en même temps temple des dieux irrationnels qui gouvernent le monde et dont nous ne savons rien…

N’était-ce pas la forme vide dont nous parlera Jean-Charles Pichon dans les années 1970 ? Marcus efface de sa mémoire les événements qui ont précédé son passage dans l’immortalité : « Cet oubli, aujourd’hui invincible, fut peut-être volontaire ; peut-être les circonstances de mon évasion furent-elles si pénibles que, quelque jour non moins oublié, je me jurai de les effacer de ma mémoire ». Sorti du dernier souterrain, essuyée la terre sombre, tel le Golem, et de retour parmi les troglodytes qui l’avait entravé, Marcus repart, suivi par l’un d’entre eux comme « un chien jusqu’à l’ombre irrégulière des murs », un miroir de lui-même [7]. Il le nomme Argos, comme le « vieux chien moribond de l’Odyssée ». Marcus lui enseigne les rudiments de la civilisation, et découvre que cet immortel avait été Homère, immortel parmi les immortels… Mais Argos-Homère ne se souvient plus de l’Odyssée, ou « très peu, dit-il, moins que le dernier rhapsode. Il y a déjà mille cent ans que je l’ai inventée ». Qui était ce dernier rhapsode, dont Borges ne donne pas le nom, Démodocos, Phémios, ou était-ce plutôt Orphée ? « Chantre aimé du ciel », revenu des enfers, qui parcourut le même périple que fit Marcus jusqu’à la vide Cité des Immortels, et qui le fit frémir d’épouvante et de dégoût… Orphée fondateur des Mystères d’Éleusis, des cycles du temps de l’agriculture, et du partage entre la mort et la renaissance. Marcus finira son parcours avec Argos-Homère aux Portes de Tanger, plaque tournante entre l’Orient et l’Occident, capitale diplomatique de l’empire chrétien et siège des représentations occidentales ; où se brassent toutes les cultures des civilisations vivantes.

Marcus raconte brièvement sa propre odyssée, quelques évènements de son existence d’immortel, au 7e siècle de l’Hégire datant l’immigration des compagnons de Mahomet. Il transcrivit les Voyages de Sindbad et l’histoire de la Cité de bronze, l’antique Ougarit, dans le faubourg de Bulak. Il parcourut les quatre coins de la planète en absorbant les grands mouvements de l’Histoire [8] : Stamford en 1066, Leipzig en 1638, Aberdeen en 1714 où les six volumes de l’Iliade de Pope sont achetés, rencontre le philosophe, rhétoricien et historien Giambattista Vico en 1729. Et en 1921, Bombay. Puis, en buvant dans un ruisseau d’eau claire, Marcus redevient mortel. La fusion avec son double se parachève. Marcus est Homère, ou l’inverse. Et le symbole de ce double prend toute sa consistance avec la mort du narrateur, qui retrouve enfin son humanité :

Quand s’approche la fin, il ne reste plus d’images du souvenir ; il ne reste plus que des mots. Il n’est pas étrange que le temps ait confondu ceux qui une fois me désignèrent avec ceux qui furent symboles du sort de l’homme qui m’accompagna tant de siècles. J’ai été Homère ; bientôt, je ne serai Personne, comme Ulysse ; bientôt, je serai tout le monde : je serai mort.

Le manuscrit trouvé dans l’un des 7 volumes des voyages de Sindbad, rédigé par un tribun romain est sans doute celui de Cartaphilus lui-même, le Juif errant, ou de l’un de ses avatars. Corrompu, mais objecteur de dieu, le Juif errant naît au 17e siècle. Le mythe du Juif errant se voit immortalisé dans un petit opuscule allemand au travers d’un personnage modeste, mais extraordinaire, un simple cordonnier juif, nommé Ahasvérus, qui prétendit avoir assisté à la crucifixion du Christ. La légende du Juif errant, colportée à travers l’Europe, fut imprimée pour la première fois en Allemagne en 1602, et rapidement traduite dans toutes les langues. Il deviendra un thème majeur de la littérature du 19e et du 20e siècle.

Chateaubriand, dans ses Mémoires, cite la Ballade du Juif errant, grande poésie populaire qui nous narre ses aventures. Le Juif errant est un des personnages du roman Manuscrit trouvé à Saragosse de Jan Potocki. Il est évoqué dans le roman L’Homme invisible de H. G. Wells. Il apparaît également dans La Légende du Parnasse contemporain de Catulle Mendès. Il est incarné dans Ahasvérus d’Edgar Quinet, dans Ou bien… ou bien de Søren Kierkegaard, dans Isaac Laquedem d’Alexandre Dumas, dans La Légende du juif errant de Pierre Dupont, illustré par Gustave Doré et enrichi de la Ballade de Béranger, mise en musique par Ernest Doré (le frère de Gustave), dans Brand d’Henrik Ibsen. Sans oublier le roman-feuilleton fleuve d’Eugène Sue, Le Juif errant, best-seller de l’époque, réquisitoire contre le fanatisme et l’intolérance religieuse, qui se termine sur la fin des souffrances du Juif errant et de Hérodiade, son équivalent au féminin. Ou bien encore avec Melmoth ou l’Homme errant – chef-d’œuvre gothique de Charles Robert Maturin, redécouvert par André Breton. La voiture de Humbert Humbert, héros de Lolita de Nabokov, est appelée Melmoth. À sa sortie de prison, Oscar Wilde empruntera le pseudonyme de Sébastien Melmoth. Maldoror de Lautréamont serait inspiré du personnage créé par Maturin. Jack-Alain Léger utilisera lui-même le pseudonyme de Melmoth pour signer son premier roman, Being, ainsi que son disque mythique, La Devanture des ivresses. On retrouve également ce personnage dans le roman d’Anne Rice, Memnoch le démon. L’œuvre emblématique du roman gothique, Le Moine, roman anglais de Matthew Gregory Lewis, écrit en dix semaines alors qu’il n’avait pas vingt ans et publié en 1896, aura une influence considérable. Antonin Artaud en publie une adaptation en 1931. Des adaptations cinématographiques en sont réalisées par Ado Kyrou (1972), par Francisco Lara Polop (1990), par Dominik Moll (2011). On pourrait en citer beaucoup d’autres…

Le Juif errant apparaît aussi chez les symbolistes et les parnassiens : L’Invitation au Voyage (Les Fleurs du mal) de Charles Baudelaire, ou Walcourt (Romances sans paroles) de Paul Verlaine qui caricatura son amant Arthur Rimbaud, « l’homme aux semelles de vent », comme un personnage habité par l’errance. On pourrait en citer beaucoup d’autres. Le Juif errant parcourt également la littérature du 20e siècle au travers d’auteurs tels que Leo Perutz, Albert Londres, Albert Cohen, Jean d’Ormesson, Gabriel García Márquez, Mircea Eliade, Stefan Heym, Pär Lagerkvist, Percy Bysshe Shelley, etc. Guillaume Apollinaire, dans sa nouvelle Le Passant de Prague – tirée du recueil de nouvelles L’Hérésiarque et Cie – met en scène le Juif errant que le narrateur rencontre à Prague en mars 1902 et qui se fait appeler « Laquedem ». Buvant dans les tavernes et jouissant des prostituées, il est satisfait de son sort d’immortel :

Des remords ? Pourquoi ? Gardez la paix de l’âme et soyez méchant. Les bons vous en sauront gré. Le Christ ! je l’ai bafoué. Il m’a fait surhumain. Adieu !… […] La complainte que l’on chanta après ma visite à Bruxelles me nomme Isaac Laquedem, d’après Philippe Mouskes qui, en 1243, mit en rimes flamandes mon histoire. Le chroniqueur anglais Mathieu de Paris, qui la tenait du patriarche arménien, l’avait déjà racontée. Depuis, les poètes et les chroniqueurs ont souvent rapporté mes passages, d’Ahasver, Ahasvérus ou Ahasvère, dans telles ou telles villes. Les Italiens me nomment Buttadio – en latin Buttadeus ; – les Bretons, Boudedeo ; les Espagnols, Juan Espéra-en-Dios. Je préfère le nom d’Isaac Laquedem, sous lequel on m’a vu souvent en Hollande. Des auteurs prétendent que j’étais portier chez Ponce-Pilate, et que mon nom était Karthaphilos. D’autres ne voient en moi qu’un savetier, et la ville de Berne s’honore de conserver une paire de bottes qu’on prétend faite par moi et que j’y aurais laissée après mon passage. Mais je ne dirai rien sur mon identité, sinon que Jésus [9] m’ordonna de marcher jusqu’à son retour.

L’Immortel est une des nombreuses interprétations du mythe universel du Juif errant. Tout d’abord Marcus n’est apparemment pas juif, même si son manuscrit est transmis par le juif Cartaginus, et s’il est la cible de rebelles pour avoir laissé mettre en croix l’un des leurs. Borges prend peut-être en compte l’un des noms attribués au juif errant, Ahasvérus [10], dont l’origine remonterait aux Mésopotamiens. Mais l’originalité de la nouvelle de Borges se situe plus précisément dans l’inversion du Temps de l’errance. Marcus ne parcourt pas dans un premier temps les siècles de notre civilisation chrétienne : il remonte le temps pour revenir aux sources d’une imaginaire immortalité, au labyrinthe babylonien, et découvrir la Cité des Immortels. Il fait le voyage du temps inversé[11], le retour vers la « forme vide » (la Cité des Immortels), le lieu où les civilisations disparaissent avec leur langage. Il ne réapparaîtra qu’au 17e, en ayant retrouvé le droit d’être mortel, selon Borges, aux moments où naissent les premiers symptômes de nouvelles croyances [12].

Texte © Jean-Christophe Pichon – Illustrations © DR (Une précédente version de cette étude a fait l’objet d’une publication dans Historia Occultae, n° 9, mai 2018).

Fiction Borges est un workshop sur les mythologies fictionnelles in progress de Jean-Christophe Pichon.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.

[1] Cf. Odile Joguin, Itinéraire initiatique d’Edgar Poe, E-dite, 2002.

[2] « Salomon saith. There is no new thing upon earth. So that as Plato had an imagination, that all knowledge was but remembrance ; so Salomon giveth his sentence that all novelty is but oblivion ».

[3] Cf. Le Livre de sable (1978).

[4] Cf. Tlön Ukbar Orbis Tertius.

[6] Cf. Adenhacan el Bakhan mort dans son labyrinthe.

[7] Cf. Tlön Ukbar Orbis Tertius.

[9] Le mythe du Juif errant trouve une de ses origines dans un passage de l’évangile de Jean où Jésus dit à son sujet : « Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importes ? ».

[10] Le nom Ahasvérus se rapproche, dans sa translittération en hébreu, du nom Assuérus ou A’hashverosh est le nom porté par un roi de Perse dans les livres bibliques d’Esther et d’Esdras, qui est traditionnellement identifié à Xerxès Ier. Ou le nom d’un allié de Nabuchodonosor dans le livre de Tobie où il est identifié à Cyaxare. Pour ce dernier, une origine mésopotamienne semblerait possible puisque l’histoire se déroule en Assyrie et en Perse.

[11] Cf. Jean-Charles Pichon.

[12] Cf. Tlön Uqbar Orbis Tertius.