CAROLE NAGGAR s’entretient avec ISABELLE ROZENBAUM à propos de ses trois livres, EXILS (Polder, 2021), RÉCITS INSTANTANÉS (Atelier de l’agneau, 2019) et TERESKA ET SON PHOTOGRAPHE (The Eyes Publishing, 2019) :

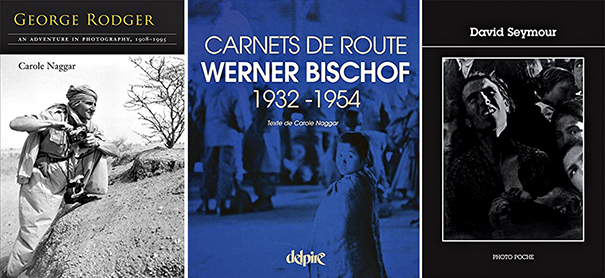

1 – Carole, vous êtes historienne de la photographie et curator, et également poète. Vous avez édité nombres de livres de photographie, plusieurs biographies – autant en langue française qu’anglaise – de photographes : George Rodger, Werner Bischof et David Seymour. Pourriez-vous nous expliquer votre parcours et votre rapport à la photographie et à l’écriture ?

Tout a peut-être commencé avec des parents assez absents, mais collectionneurs d’art. J’ai passé des heures de solitude à parler aux tableaux. Au départ, je ne connaissais rien à la photo et j’écrivais sur la peinture, la sculpture et l’affiche pour Opus International, une revue d’inspiration surréaliste où travaillait le poète Alain Jouffroy. Quand André Pozner, le rédacteur en chef à l’époque, fils de l’historien Vladimir Pozner, m’a demandé d’écrire sur la photo pour Zoom (à l’époque où c’était un magazine intéressant…), je n’y connaissais absolument rien. Pozner a organisé une rencontre avec Doisneau à cinq heures du matin à Rungis. Il portait un gros sac à dos qui s’est révélé plein, non pas de matériel photo, mais de boîtes de conserves pour chats ! Il les a ouvertes avec son Opinel et les chats sont tous accourus devant les boîtes alignées. Le petit homme à la casquette et aux yeux tendres a dit : « À l’aube, leurs yeux luisent comme des sémaphores sur la côte« . Et voilà, ma décision s’est prise là. Ou : je peux aussi me souvenir que j’ai empêché ma grand-mère de jeter à la poubelle son album de photo sur leur vie en Égypte dans les années 1910 à 50, qu’elle avait apporté avec elle en France. Elle m’a dit : « Notre vie n’était pas intéressante« . Moi, je trouvais que si, et mon goût de l’archive vient sans doute de là. Encore une histoire d’immigrants ! L’album photo comme valise… Le premier texte que je revendique comme auteure n’est pas sur la photographie. C’est En blanc (1975), un recueil de poèmes illustré par le peintre Joël Kermarrec. J’aime encore bien Night Light (1979), illustré de photos de l’artiste californienne Sara Holt. Et Égypte Retour (2007), rédigé en 1984 et illustré de mes propres photographies de voyage. En fait, j’ai écrit d’abord de la poésie, puis pendant des années des textes sur la peinture et la sculpture aussi bien que sur la photo. Je le fais encore à l’occasion, bien que les gens aient tendance à vous coller une étiquette de spécialiste de ceci ou cela, et à vous demander toujours la même chose. En termes de biographies : ce qui m’a intéressé chez ces trois photographes que vous citez, c’est que, d’une part, ils débordent largement le cadre du photojournalisme, et d’autre part, ont été un peu oubliés, à l’ombre de Capa et de Cartier-Bresson. Rodger est aussi un superbe écrivain. Bischof, aussi un excellent écrivain et dessinateur. « Chim », un homme profond et méditatif avec une vie extraordinaire. Les biographies sont l’occasion de leur redonner une place au soleil. Je vois le travail d’historienne comme l’occasion de creuser les zones d’ombre, d’oubli, de méconnaissance, de l’histoire.

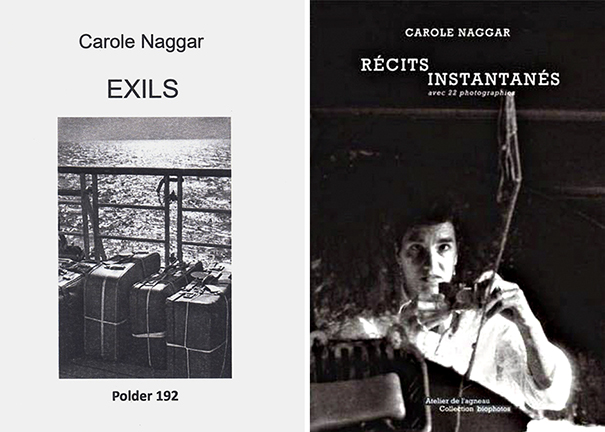

2 – Avec Exils (Polder, 2021), le préfacier Gilbert Lascault parle – entre autres – de vos compatriotes Edmond Jabès et Tobie Nathan. Comme eux, vous êtes d’origine égyptienne et avez quitté ce pays de force dans votre enfance. Ainsi, depuis, vous partagez votre vie entre Paris et NYC. L’Égypte vous manque-t-elle ? Comment l’exil définit-il votre travail ? Comment détermine-t-il votre vision du monde et de l’existence ? L’exil est-il le sillon à l’origine de votre création ?

C’est un exil étrange, puisque j’étais toute petite quand nous avons quitté l’Égypte avec des passeports marqués du tampon « Sortie sans retour ». Edmond Jabès était un ami de ma famille dont la poésie m’a beaucoup influencée et qui m’a toujours encouragée dans mes projets d’écriture. Ce n’est qu’à partir de 1972, avec Sadate, que les Juifs ont pu revenir visiter leur pays natal. Cette population de Juifs égyptiens, on en retrouve des traces à l’île d’Éléphantine dès 3 000 ans avant J.-C., avec les restes d’une synagogue et des rouleaux de Torah. C’était la population juive la plus ancienne du Moyen-Orient, entre 100 et 150 000 personnes, aujourd’hui dispersées de par le monde. Quand je me suis lancée dans des entretiens qui devaient aboutir au livre Égypte retour, une des personnes que j’interviewais m’a lancé : « Qu’est-ce que c’est que cette nostalgie pour quelque chose que vous n’avez pas connu ?« . Il avait bien visé, mais en fait, à mon retour en Égypte, j’ai eu bel et bien le sentiment que l’Égypte, je l’avais en un sens connue : je retrouvais quelque chose qui était déjà inscrit en moi. Je me sentais à l’aise, enveloppée par la ville du Caire, par ses parfums, ses couleurs, ses bruits. Tout me paraissait familier. Je dois en conclure que la mémoire, cette chose si mystérieuse, débute dès les tout premiers mois de la vie. L’Égypte avait un peu l’attrait du fruit défendu car mes parents n’en parlaient jamais. Leur exil à eux a dû être comme une chute du Paradis, avec la confrontation d’un nouveau pays, la perte de leur statut social et financier. Tout le contraire de ce qui se fête à la Pâque, où on célèbre la sortie d’Égypte ! Mes voyages et séjours en Égypte ont été importants, mais dans les dernières années, je n’y suis pas retournée car je m’attriste du fait que le pays a fait marche arrière politiquement et socialement depuis ses années progressives, attentives aux arts et à la littérature, où on voyait des suffragettes en vêtements occidentaux défiler dans les rues. Il y a aujourd’hui plus de 60 000 prisonniers politiques en Égypte… certains dans des camps qui existaient déjà sous Nasser, et enfermés là sans aucune justification pour la plupart ! Nul doute que de nouvelles émeutes pour le pain auront lieu bientôt dans tout le Proche-Orient à cause de la pénurie créée par la guerre en Ukraine qui interdit les exportations de grains. Donc oui, cet étrange exil est, en creux, quelque chose qui a déterminé ma vie et mon écriture, comme le dit le poème de mon recueil Exils : « Je suis/étrangère sans rémission/n’appartenant à nul pays, à nulle épaule/ ne voulant pas appartenir« . Plutôt qu’un pays nommé France, c’est la langue française que j’habite et que j’emporte partout où je vis.

3 – Dans Récits instantanés (L’Atelier de l’agneau, 2019), vous dites que « les photographies ne livrent que des images. Mon regard ne peut s’y ancrer : il ne fait que glisser. Aucune vérité ne me viendra de là ». Est-ce par réaction aux milliers de photographies de votre mère – réalisées par votre père – que votre écriture est à ce point liée à l’image comme mise en mouvement de la recherche d’une vérité : la vôtre?

J’essaie de définir là ce qui manque à l’image, son mystère, ses limites. L’écriture est une tentative qui se cogne à quelque chose qu’elle tente de décrire. Mais souvent, les images les plus fortes sont celles qui créent du silence et résistent à la parole. Je ne crois à aucune vérité qui me viendrait de l’image, ou d’ailleurs. C’est le processus même d’approche, de recherche, qui m’intéresse. De l’image dont nous parlons, une photographie de ma mère sur le Rocher du Diable à Alexandrie, mon père a dit qu’elle représentait tout son monde. Je suis certaine que mon père comme photographe m’a influencée, mais j’ai été plus attirée par la photographie dite « photojournalistique » que par le type de recherche qui était le sien, marqué par le flou, le mouvement et l’abstraction. Avec Récits instantanés, j’ai voulu quelque chose de paradoxal : une « autobiographie » où le moi ne serait pas le centre, mais ce à quoi on ne peut accéder que de biais, par la rencontre avec des lieux ou des êtres. Le « je » n’existe jamais en soi, il ne peut exister que grâce au choc de ces rencontres, grâce à l’écho qu’elles éveillent. Sans l’autre, je ne suis rien. Ma vie s’est ainsi faite sans un plan de vie, uniquement par la grâce des rencontres qui m’ont aimantée, inspirée, aidée à avancer.

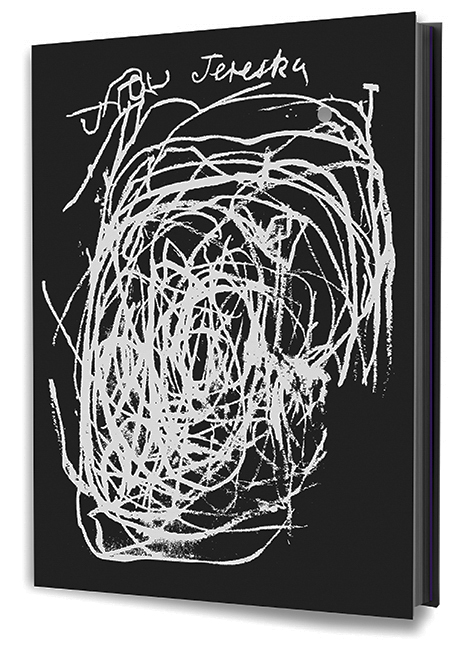

4 – À sa publication, Tereska et son photographe (The Eyes Publishing, 2019) a retenu mon attention de par sa couverture, sa mise en page, son iconographie d’une grande qualité graphique et son récit fictionnel qui m’ont vivement interpellée. De retour chez moi, le livre en main, j’en ai commencé sa lecture, mais sans pouvoir dépasser les dix premières pages : les propos étaient trop brutaux pour ma sensibilité à cette période car ils réactivaient mon histoire familiale douloureuse. Trois ans plus tard, cherchant un autre livre dans ma bibliothèque, Tereska et son photographe s’est alors à nouveau imposé à moi. Mais cette fois, je l’ai lu entièrement, même « dévoré ». Pourriez-vous me dire comment vous avez procédé pour effectuer vos recherches et les croiser avec cette dimension fictionnelle ? Comment avez-vous conçu votre livre au regard de la chronologie qui est non linéaire ? Comment avez-vous opéré le choix des neuf personnages qui témoignent, chacun à leur tour, de leur existence foudroyée par les différentes guerres et crises du 20e siècle ?

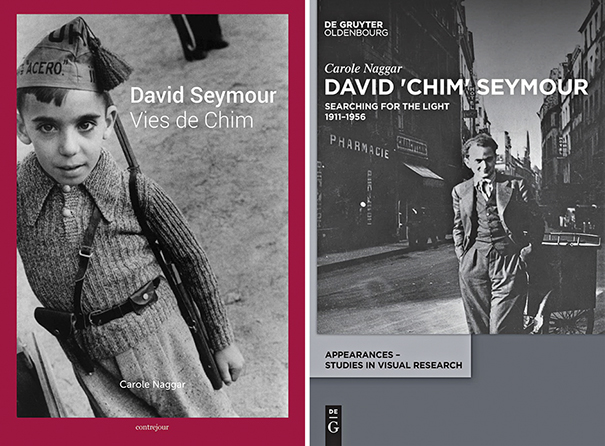

Mes recherches avaient pour la plupart déjà été faites pour l’écriture de ma biographie qui vient de paraître, Searching for the Light (De Gruyter, 2022). J’ai fait des recherches supplémentaires sur l’insurrection armée de Varsovie après avoir appris que le père de Tereska, Jan Klemens, en avait fait partie. J’ai aussi exploré l’histoire de l’asile psychiatrique d’Otwock où travaille le Dr Stanislaw W. Sierpinski, et j’ai lu un roman sur l’asile de Tworki, où a séjourné Tereska et qui existe toujours. Le choix des neuf personnages, ainsi que le montage des différents passages du livre, s’est fait de manière totalement intuitive. J’avais en main différentes cartes que j’ai mêlées et battues jusqu’à ce que l’ensemble me paraisse tenir. Cela à l’ancienne avec papier, scotch et ciseaux ! Je n’arrive pas à le faire sur écran. C’est avant tout la musique du texte qui m’importe – je lis toujours mes textes à haute voix et je les corrige jusqu’à ce que rythme et ton me satisfassent. J’ai voulu une écriture simple, dépouillée, retenue, pas question d’ajouter du drame à ce qui est déjà une histoire dramatique.

5 – Dans votre récit, le message terrifiant de Himmler destiné à Hitler, lors de l’insurrection de Varsovie en 1944, se trouve au centre du livre. Est-ce à partir de ce message que vous avez articulé votre récit ? Pourquoi ? Doit-on percevoir dans ce message de l’Allemagne nazie concernant la Pologne, une prophétie quant à l’Europe d’aujourd’hui, c’est-à-dire du point de vue de la Russie vis-à-vis de l’Ukraine ? Au regard de la fin de l’Histoire, telle que théorisée par Francis Fukuyama, le passé vous paraît-il encore appartenir à l’Histoire, ou n’est-il pas, au fond, plus qu’un genre de fiction sans cesse revisitée au gré des événements d’un présent devenu perpétuel ?

Je pense que l’on peut établir de nombreux parallèles entre la Seconde Guerre mondiale et ce qui se passe (continue de se passer, un conflit interminable) entre la Russie et l’Ukraine. La Russie comme l’Allemagne d’alors sont coupables de crimes de guerre. Pour moi, un parallèle encore plus fort pourrait se faire entre le conflit russo-ukrainien et la Guerre civile espagnole, avec ses volontaires internationaux et les atroces crimes de guerre de Franco, les assassinats de Républicains qui sont de nouveau dans l’actualité depuis que les familles ont commencé à ouvrir les tombes de masse en Espagne, et de travailler à l’identification des squelettes pour pouvoir faire le deuil. Fukuyama prédisait la dominance future de la démocratie, la fin des idéologies du 20e siècle, au profit d’un marché mondial ouvert. Il ne semble pas que cela se produise selon sa prédiction. Il craignait une résurgence du terrorisme et des guerres de libération nationale. Cette intuition-là s’est bien réalisée avec la résurgence des idéologies d’extrême droite en Europe,en Amérique latine et ailleurs. Il pensait que la 3e Guerre mondiale n’aurait jamais lieu ; je l’espère avec lui. Je ne pense pas que le passé en tant que tel soit fiction. Ce sont nos regards sur lui qui peuvent le transformer en fiction. Plutôt qu’un « éternel retour » des cycles historiques, je voudrais voir l’évolution historique en termes de spirale comme celle du philosophe italien Vico, où les évènements peuvent être récurrents, mais situés à des altitudes différentes et des perspectives différentes qui nous permettent des lectures, des interprétations différentes.

6 – David Seymour, surnommé « Chim » – photographe engagé et co-fondateur de l’agence Magnum avec Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger, William Vandivert – est le personnage principal de cette biofiction alors même que vous venez de publier sa biographie « officielle ». Y revenir sous cette forme, était-ce le prétexte pour aborder plus en profondeur le sujet de la Shoah qui vous habite ? Était-ce pour mettre en jeu les destins de Chim et de Tereska ? Était-ce pour « se prêter comme témoin pour les autres – plutôt que témoin des autres. De parler de ceux qui n’ont pas eu cette possibilité » ?

Tereska et « Chim » deviennent dans mon livre autant des personnages que des personnes. Tereska raconte ce que la biographie ne peut pas s’autoriser : je me suis permis de déborder des faits, de passer à la fiction, ce qui est interdit au biographe. Je me suis un peu cognée contre les limites de la biographie. Dans cette biographie – qui m’a pris douze ans – j’ai voulu déborder ces contraintes et faire quelque chose qui est tabou pour l’historienne que je suis : raconter une histoire possible, et pas une histoire factuelle. En même temps, ma recherche en tant que historienne a quand même conditionné ce passage à la fiction, puisque tous les faits dans Tereska sont exacts. Je crois que c’est cette frontière entre faits et fiction qui m’intéresse. Tereska est un livre-clé qui m’a permis de passer à autre chose, un récit à cheval entre faits et fiction. La réalité est toujours plus forte que ce qu’on pourrait inventer : par exemple, lorsque « Chim » va visiter un orphelinat dans la petite ville d’Otwock, près de Varsovie, il s’aperçoit avec stupeurt qu’il se trouve dans sa propre maison, une pension de famille tenue par sa mère et sa tante, où il a passé toutes les vacances d’été de son enfance. Il en reste stupéfait et ne peut pas prendre une seule photo. Une telle scène serait qualifiée d’invraiemblable dans un récit de pure fiction, et pourtant elle a bel et bien eu lieu ! Le livre m’a aussi permis de donner la parole à deux êtres qui dans la réalité ont été assez mutiques. « Chim » ne se livrait pas, ou très peu, même avec ses proches ; il avait construit un barrage contre ses émotions après la Shoah – le traumatisme de guerre doublé de la culpabilité du survivant… La famille de « Chim » a été assassinée par les Nazis, fusillés à Otwock, près de Varsovie, en août 1942, sauf sa sœur et son beau-frère partis en 1934 pour s’établir à Paris, puis le rejoindre à New York. Aujourd’hui, il ne reste qu’une cousine du côté paternel à Paris, un neveu à Washington et une nièce à Tel Aviv, et leurs familles. « Chim » a pourtant retrouvé des cousins en Israël pendant un de ses reportages des années 50. Quant à Tereska, on ne connaît rien de ses paroles, on ne sait pas combien elle a pu comprendre de qui lui arrivait. Elle a subi, à la fois, une blessure physique : celle du shrapnel qui lui a entaillé le front et a compromis ses facultés, et une blessure mentale, ce qu’on appelle aujourd’hui PTSD ou traumatisme de guerre. À cause de sa violence envers son frère en particulier, et de sa dépendance à l’alcool, elle est finalement devenue « ingérable » pour sa famille, et a été internée en institution une grande partie de sa vie. Il s’agissait donc, dans ce récit, de sortir ces deux êtres de leur mutisme. Dans ce livre, j’ai aussi donné la parole à plusieurs autres personnages : Jan Klemens, le père de Tereska, Franciszka Adwentowska, sa mère, le Dr Sierpinski, le journaliste Enrique Meneses, le directeur de l’hôpital psychiatrique Tworki, le journaliste Ben Bradlee, le Reichsführer Himmler, la journaliste et proche amie de « Chim », Judy Friedberg. Parmi ces témoignages, certains sont authentiques et d’autres imaginés. Peu avant les mois ou j’écrivais Tereska, des chercheurs polonais, Aneta Wawrzyńczak et Patryk Graziewicz se sont mis à la recherche de son identité. Ils ont retrouvé sa famille et ont découvert que c’était une jeune fille catholique, non pas une survivante des camps de concentration comme on l’avait répété à tort depuis les années 50. Cette collusion, cette empathie entre le photographe juif et la jeune fille chrétienne m’intéresse aussi. « Chim » a toujours fait preuve d’empathie sans se soucier des origines nationales, sociales ou religieuses de ses sujets. Par exemple, durant le conflit de Suez, il a choisi de photographier la population civile égyptienne plutôt que l’armée israélienne, alors que ses sympathies personnelles allaient du côté d’Israël. Par la suite, il y a eu un documentaire d’Aneta Wawrzyńczak, Looking for Tereska (Szukając Tereski) qui me dérange beaucoup, d’abord par son sentimentalisme, ensuite parce que la journaliste se met elle-même en vedette, mais surtout, parce que le rôle de « Chim » y est complètement effacé : on voit sa photo deux secondes au générique, alors que sans elle, toute l’enquête sur Tereska dans ce documentaire n’aurait pas pu avoir lieu ! Est-ce parce que « Chim » est juif ? Je trouve cela troublant, et me demande si ce n’est pas l’effet d’un antisémitisme, hélas, bien encore vivant en Pologne aujourd’hui (et dans d’autres pays européens). J’ai aussi été attaquée par une journaliste polonaise qui m’accuse d’avoir exploité la figure de Tereska en mettant des mots dans sa bouche. Est-ce une attaque « politiquement correcte » ? La journaliste, Agata Pyzik, pense que « la tâche procède d’une éthique pour le moins douteuse ». Mon exploration de cet aspect poreux, brouillé des catégories littéraires m’a amenée, par la suite, à travailler un récit historique, Le Rouge du sable : Un prisonnier au camp d’Al Kharga en Égypte, 1959-1963 (L’Harmattan, 2021), sur les juifs communistes internés sous Nasser, à Al Kharga, dans le désert occidental. Là aussi, j’ai fondé mon travail sur une recherche solide avec le recours aux archives et aux entretiens avec des internés, dont un cousin de ma mère, Ebi Harari – rebaptisé Sami Nawawi dans le livre – qui a réussi à s’enfuir du camp. Mais toute une partie du livre, qui raconte l’enfance et l’adolescence de mon héros, est imaginée/imaginaire – et tout à fait plausible, fondée sur plusieurs témoignage de gens de sa génération. Quand j’ai rencontré Ebi, il ne m’a pas parlé de sa jeunesse ni expliqué comment il était devenu communiste, et quel avait été son parcours, alors l’imagination m’a permis de compléter ce manque du récit. Je dois préciser que, malgré toutes mes recherches et le fait que je sache que les détenus du camp avaient un appareil photo, je n’ai pu retrouver aucune image de leur internement dans les années 50 et 60. Dans ce livre, contrairement à Tereska, c’est l’absence de photographie qui a stimulé le récit.

7 – Sur son angle supérieur droit, Tereska et son photographe est perforé, comme par une balle. Pourriez-vous nous relater le cheminement de cette percée symbolique ? Dans l’index de l’ouvrage, se trouvent également les photographies et les documents originaux présentés dans votre récit, et annotés de leurs légendes. Est-ce pour mieux revenir à la réalité des faits historiques, et ainsi transcender votre récit fictionnel d’une certaine dimension testimoniale ?

Le trou était une idée du graphiste, Ricardo Baez. Le livre a considérablement évolué à grâce à lui. Mon idée initiale était de faire un livre « littéraire », comme ceux de W. G. Sebald, où les photos seraient reproduites en petit, en grisaille, insérées dans le corps du texte. Mais, peu à peu, la maquette – grâce à Ricardo et au typographe Juan Merceron – est devenu complètement différente, faisant la part plus belle à l’image. Quand j’ai vu la maquette pour la première fois, je ne l’ai pas aimée du tout : il me semblait que son côté excessif, violent même, allait à l’encontre de la personnalité de « Chim », un être réservé et plein de douceur. Mais en fait, j’en suis venue à voir que cette maquette reflète bien les traumatismes en miroir de « Chim » et de Tereska, lui qui a subi la violence de la Shoah, et elle qui a été marquée par la guerre dans son corps et son esprit. Le trou symbolise l’éclat d’obus qui a percé le front de Tereska, mais aussi une des balles de la mitraillette égyptienne qui ont mis fin à la vie de « Chim » en 1956, à Suez, aux côtés du photographe de Paris Match, Jean Roy. Une mort absurde puisqu’elle a eu lieu trois jours après le cessez-le-feu.Une mort peut-être due à leur imprudence aussi, puisqu’ils ont foncé dans un no man’s land même après avoir été prévenus de la nervosité des troupes égyptiennes. Quant à l’index joue dans les deux sens. C’est bien sûr une référence. Mais en plus, il permet au lecteur de faire le va-et-vient entre les photos originales de « Chim » et les images modifiées du livre, de même que l’écrit va et vient entre documents (discours de Himmler) et fiction (voix fictive de certains des personnages). Je dois dire que j’étais un peu inquiète de la réaction de l’agence Magnum, qui est connue pour sa défense de l’intégrité des images de leurs photographes. Je ne savais pas comment l’agence et la famille de « Chim » réagiraient aux libertés prises avec ses images : brouillage, trames pixellisées, effacement des gris, découpe, montage, recadrage, etc. En fait, tout le monde a été intéressé et même content ! Nous avons également utilisé des images qui ne sont pas de « Chim » : des images anonymes comme celle du cowboy dont les petits films ont été visionnés par « Chim » dans son enfance, et les images des poupées, trouvées dans un marché aux puces, qui deviennent les images d’une enfance en morceaux. Je n’ai pas eu l’autorisation d’utiliser d’images de l’album photo de la famille polonaise de Tereska. Bizarrement, la famille avait autorisé cette reproduction pour des articles de journaux en Pologne et pour un article que j’ai écrit pour Time Lightbox, mais pas pour ce livre qui a pourtant un tirage bien plus modeste (d’ailleurs à peu près épuisé à ce jour, du moins dans sa version anglaise).

Texte © Carole Naggar & Isabelle Rozenbaum – Illustrations © DR

(Paris-New York, mai-juillet 2022)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.