MIKAËL HIRSCH s’entretient avec nous à l’occasion de la publication de son roman, L’ASSASSINAT DE JOSEPH KESSEL (Éd. Serge Safran, 2021 – Prix Castel 2022) :

1 – Mikaël, tu es un auteur que nous avons soutenu dès les débuts de cette plateforme. Notre premier entretien date ainsi de 2011, année où tu publiais Les Successions, et alors que paraissait en poche ton précédent livre, Le Réprouvé, qui traitait déjà d’un écrivain : Louis-Ferdinand Céline. Ce livre avait d’ailleurs fait l’objet d’une sélection au prix Femina. Depuis, dix années se sont écoulées. Tu as publié ici ou là d’autres ouvrages, et malgré leur qualité, tant du point de vue de leurs thèmes que de leur écriture, il semble que ces preuves n’ont pas suffi à te permettre de continuer de publier dans de bonnes conditions. Peux-tu revenir pour nous sur ces années, sur ces difficultés que tu as rencontrées, et plus encore, sur la raison même pour laquelle la plupart des éditeurs ont jusqu’à présent refusé tes manuscrits. Tu n’es pourtant pas un de ces auteurs « à la petite semaine », qui court les étals plein d’animosités testimoniales et autofictionnelles débilitantes… Tes romans possèdent nombre d’atouts comme l’a démontré Le Réprouvé. Quel est donc le problème ? Qu’attendent donc nos aînés qui ont largement profité, pour certains d’entre eux, de l’appui des Aragon, Barthes, Mauriac et consort, pour soutenir à leur tour des auteurs comme toi ?

Tout d’abord, merci de m’offrir à nouveau cette tribune, puisque les médias traditionnels ne le font pas, faute d’espace disponible ou de goût pour les choses de l’esprit. Il faut dire que la place réservée aux livres dans les médias est de plus en plus réduite, souvent destinée à promouvoir ceux qui n’en ont pas besoin et dont la notoriété rejaillit sur le critique plutôt que l’inverse. On doit parler de ce qui est à la mode afin de vendre de l’espace et d’obtenir plus de crédits publicitaires. Dans ces conditions, pourquoi s’embarrasser d’artistes obscurs, dont il faudrait, si tant est qu’on en soit capable, commenter la démarche en se suppléant ainsi à une éducation nationale devenue défaillante ? La paresse et l’appât du gain permettent à eux seuls d’expliquer la totalité du monde moderne. Ce sont des motivations véritablement universelles. Inutile de recourir aux autres pêchés capitaux. Trouver un éditeur et publier (c’est-à-dire « exister » pour un écrivain) ont toujours été des problèmes pour moi. L’édition, qu’on le veuille ou non, est une industrie qui n’a rien de philanthropique. Son modèle économique est basé sur le profit et l’époque où un éditeur publiait toute l’œuvre d’un auteur sans se soucier de rentabilité est bien révolue. Je le disais déjà en préambule il y a dix ans. Dans ce contexte, chaque livre qui se vend mal, au lieu de servir de carte de visite, devient un boulet qu’il faut traîner. Ses qualités littéraires apparaissent alors comme très secondaires. On me reproche d’ailleurs assez souvent d’être « trop littéraire », comprenez par-là « qui ne vend pas assez »… On voit bien comment la superposition des deux concepts opère un retournement complet des valeurs. Le terme « littéraire » est devenu péjoratif pour les contrôleurs de gestion. Il l’a peut-être toujours été, comme on traite d’ « intellos » certains gamins dans la cour de l’école. Or, à moins d’user d’une démagogie sans borne et d’en appeler aux plus bas instincts, il est devenu presque impossible de vendre des livres pour au moins trois raisons évidentes : les médias ne s’intéressent qu’aux ouvrages des quatre plus grosses maisons d’édition, la diffusion, c’est-à-dire la « force » de vente, est constituée de mercenaires qui ne se vendent qu’aux plus offrants, et enfin, le lectorat s’amenuise d’année en année comme peau de chagrin. Je disais récemment à un éditeur : « Il n’y a plus aujourd’hui que 5 000 personnes en France pour qui la littérature compte vraiment. Si on arrive à vendre 2 500 exemplaires, on obtient donc 50 % de parts de marché », ce qui est énorme, puisque c’est plus que Colgate sur le segment du dentifrice. Bon an, mal an, et même si ce sentiment d’empêchement constant perdure, je vais publier mon neuvième roman. Il faut donc croire que je me suis débrouillé…

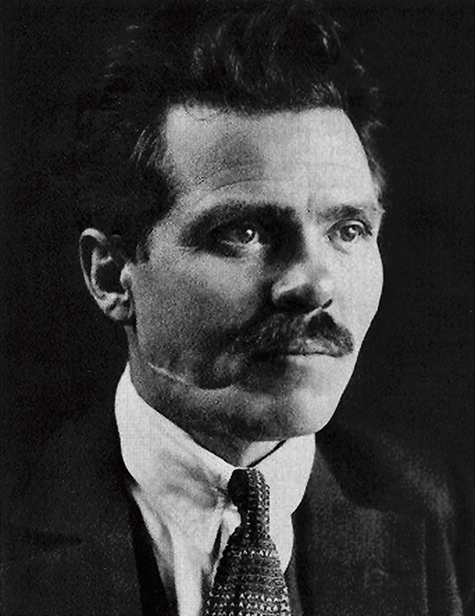

2 – Mais tout est bien qui finit bien, puisque tu es parvenu à faire publier L’Assassinat de Jospeh Kessel qui nous apparaît comme un tour de force, d’esprit et d’intelligence, pour tout dire un roman fabuleux, à la manière de ce que l’on attend et entend de la fabulation. Si ce roman est indéniablement un des grands titres de cette rentrée, il s’agit aussi d’un hommage courageux, non pas tant pour Joseph Kessel que pour cet incroyable révolutionnaire anarchiste qui est à l’origine du mouvement makhnoviste en Ukraine : Nestor Makhno. Sans « divulgacher » ton livre, peux-tu nous expliquer ce qui t’a amené à te pencher sur le cas de cet individu hors norme et hors du commun qui, pour se venger de Joseph Kessel, eut ce projet dément de « tuer un Juif pour prouver au monde qu’il n’était pas antisémite » ?

J’ai découvert le personnage de Makhno en 2017, à l’occasion du centenaire de la révolution d’Octobre. Une nuit d’insomnie, je suis tombé sur un documentaire qui évoquait de manière très marginale le cas Makhno et ce qui m’a tout de suite frappé, c’est justement le fait de n’avoir jamais entendu parler de lui auparavant, comme s’il était passé à la trappe de l’histoire officielle. J’ai donc cherché à en savoir plus, et me suis vite rendu compte qu’il n’existe que très peu de livres encore disponibles, du moins en français, sur le sujet. Le premier ouvrage sur lequel on tombe, sûrement à cause de son titre, est celui de Kessel, et après l’avoir lu, j’ai commencé à comprendre l’omerta qui frappe l’anarchiste ukrainien. Il a été considéré de son vivant comme un tueur de masse, précurseur de ce qui deviendrait plus tard la Solution finale. En tout état de cause, cette accusation semble pourtant infondée. Maintenant, Makhno a-t-il vraiment eu le projet de tuer Kessel pour se venger de cette accusation ? On peut se le demander. À sa place, je n’aurais pas hésité une seule seconde. Vous et moi ne réglons peut-être pas nos différends à coup de revolver, mais lui, si ! Écrire ce livre est donc devenu pour moi un moyen de répondre à cette question qui reste en suspens : pourquoi ? Pourquoi Makhno n’a-t-il pas tué Joseph Kessel, car ce dernier est mort 50 ans plus tard en regardant un documentaire sur la spéléologie à la télévision. Il a crié « Regarde, c’est magnifique ! », avant de s’effondrer dans son fauteuil et sans qu’on sache vraiment s’il parlait d’une grotte ou de l’au-delà qu’il entrevoyait.

3 – Que sait-on des conditions qui ont amené Joseph Kessel à écrire cette nouvelle problématique, Makhno et sa juive, relayant ainsi contre Makhno des accusations d’antisémitisme pour le moins douteuses d’autant que le titre de sa nouvelle sonne lui-même comme une véritable insulte antisémite ? Que sait-on aujourd’hui de la crédibilité de telles accusations, mais aussi sur cette « affaire » ? À quel niveau l’Histoire – dont on sait combien elle se forge généralement à partir du seul point de vue des « vainqueurs » – a pris en compte ces accusations contre Makhno ? À partir de quelles archives et sources as-tu travaillé pour établir ton interprétation des faits?

Je pense que Kessel était révolté par les pogroms commis en Ukraine dans les années qui suivirent la révolution russe et qui, pour les historiens contemporains, sont perçus comme le chaînon manquant entre les massacres sporadiques commis par les troupes du Tsar à l’encontre des Juifs et ce qui deviendra plus tard la Shoah. Tombant par accident sur des publications russes dépeignant Makhno comme l’instigateur de ces tueries, Kessel s’empare du personnage sans rien vérifier et en fait le héros négatif d’un texte à vocation pédagogique. Le génocide est bien réel et qu’il soit perpétré par des nationalistes ukrainiens, l’armée rouge ou des anarchistes importe finalement peu aux yeux de l’auteur qui met tous ces sauvages dans le même sac politique. Disons-le tout de suite, ça n’est pas un très bon texte. Le procédé narratif est éculé, le vocabulaire un peu précieux. C’est le texte d’un écrivain qui fait ses armes et qui n’est pas à la hauteur de nouvelles ultérieures. Peut-être que ce texte n’avait pas vocation à paraître, mais voilà, Kessel publie ses deux premiers romans, La Steppe rouge (1922) et L’Équipage (1923) qui rencontrent un vrai succès. On lui demande donc d’alimenter la machine éditoriale. Il publie par conséquent sous forme de fascicules, comme cela se faisait couramment à l’époque, des textes de « jeunesse », textes qui seront repris quelques années plus tard dans un recueil de nouvelles intitulé Les Cœurs purs (1927). Il se trouve qu’un autre anarchiste, Juif celui-là, vient d’assassiner en pleine rue à Paris le chef du gouvernement ukrainien en exil qu’il accuse, à juste titre, d’être à l’origine des pogroms. C’est donc le contexte immédiat qui propulse Makhno et sa juive sur le devant de la scène. Le fait-divers, le procès qui en découle, et le texte littéraire cheminent de concert dans un étonnant mélange (déjà !) de fiction et de réalité. Dans le livre, le bandit Makhno, après avoir massacré tous les juifs de sa région, s’entiche d’une jeune survivante dont il fait de force son épouse. Tout antisémite a son « bon Juif » semble dire Kessel. On peut faire semblant de croire que cette pauvre orpheline, livrée aux griffes de son tortionnaire, est le fameux cœur pur de l’histoire, mais c’est bien Makhno qui est au centre du récit et le texte ne dissimule que maladroitement la fascination de Kessel pour son personnage monstrueux. Le style ne trompe pas et l’auteur prend un malin plaisir à décrire par le menu les scènes de tortures et de mise à mort. Makhno, le monstre littéraire inventé par l’écrivain, est un cœur pur, car il tue par idéalisme et Kessel, depuis la Première Guerre mondiale, est fasciné par la violence et ceux qui l’exercent. Cette lecture est troublante en dépit de ses maladresses, car Kessel fustige d’une main ce qu’il glorifie de l’autre, un peu comme dans ces films sur la prostitution faits par des hommes dans lesquels on dénonce l’oppression des femmes tout en tournant des scènes lascives. On ne peut pas être juge et partie sans trahir tout à fait son inclination véritable… Je me suis procuré tous les livres parus en anglais et en français traitant de Makhno. L’immense majorité d’entre eux ont été publiés dans les années 70 et sont aujourd’hui épuisés. Je regrette de ne pas parler russe. J’ai écumé Internet où certains documents traduits sont accessibles, notamment des mémoires et des correspondances. Bien sûr, je ne prétends pas être historien, mais j’ai effectué ce travail de documentation en toute objectivité. Ne connaissant pas Makhno, je n’avais rien à lui reproché a priori et ne le mettais pas non plus sur un piédestal. Or, je n’ai trouvé nulle part de preuves convaincantes en faveur de cet antisémitisme viscéral décrit par Kessel, pas de témoignage de première main, pas de photo, pas de lettre, pas de note, rien. Qui plus est, les agissements antisémites étaient punis de mort au sein des troupes de la Makhnovtchina. C’est documenté. En l’absence de faits avérés, il m’a donc bien fallu parvenir à la conclusion que ces calomnies étaient injustifiées. Il ne s’agit ici que de ma conviction personnelle basée sur l’étude des documents disponibles. En outre, pourquoi Makhno aurait-il déployé autant d’énergie pour se laver d’une accusation qui aurait pu lui valoir l’admiration d’une partie de l’intelligentsia française à une époque où l’antisémitisme avait pignon sur rue ? Il s’est beaucoup défendu, mais il l’a fait en russe et n’a pas été entendu en dehors de la diaspora russophone installée à Paris. A contrario, Kessel avait de son côté le pouvoir de la langue pour convaincre.

4 – Peux-tu nous expliquer ce qui t’a amené à te sentir concerné par la vie de ces deux hommes, mais aussi sur ces accusations dont Makhno a fait l’objet, au point de vouloir en écrire un roman ? On sait combien la raison est un mauvais arbitre de la réalité. Y a-t-il, dans ta démarche, cette ambition de déconstruire la réalité pour nous montrer à quel point ses apparences – sous couvert du nom d’un écrivain prestigieux et crédible – sont simplement les habillages du mensonge à la manière dont tu écris : « Ce n’était pas uniquement la diffamation qui était en jeu, mais bien la littérature et ses mensonges, sa capacité à effacer la réalité pour ensuite prendre sa place comme un coucou ». Ce mensonge, aux yeux de Makhno, ne continue-t-il d’ailleurs pas d’être allégrement diffusé puisque la nouvelle de Kessel est commercialisée par Gallimard dans la collection Folio et vient même d’être rééditée dans le premier volume des œuvres de l’auteur en Pléiade ? Ainsi, comment aborder ces « œuvres » d’écrivains pléiadisés, quand on découvre qu’elles posent un véritable problème de conscience au regard de l’idéologie qu’elles incarnent ? Ainsi, pourquoi rien n’a encore été fait jusqu’à ce jour pour recontextualiser cette nouvelle afin de prendre en compte le fait que Makhno n’est pas coupable de ce dont Kessel l’accuse, comme de montrer que Kessel n’est pas forcément innocent dans sa manière de manipuler l’Histoire ? Toutefois, n’est-ce pas parce que tout est en partie « faux » que ce ne serait pas en partie « vrai », de la manière dont ton roman, à travers ses deux premières parties, présente chacun des deux protagonistes ? Autrement dit, Makhno n’a-t-il pas été un de ces antisémites qui s’ignorait et qui, sans même avoir commis de crimes proprement antisémites, s’est comporté à bien des égards comme un antisémite dans sa façon d’être et d’agir vis-à-vis de certains juifs, poussant ainsi Kessel à s’en prendre à lui, puisqu’il est bien connu qu’il n’y a jamais de fumée sans feu ? Comment savoir de quoi cette nouvelle porte-t-elle la « vérité » ?

La confrontation de ces deux hommes a quelque chose de fascinant. J’ai inventé leur rencontre de toute pièce, mais j’ai du mal à croire qu’elle ne soit pas arrivée, à la manière dont la fiction invente parfois la réalité plutôt qu’elle ne l’a décrit. Si Jules Verne a vu l’avenir avec une telle profusion de détails, pourquoi les écrivains ne pourraient-ils pas dévoiler le passé sous un jour inédit, et néanmoins exact ? Pour écrire Les Mémoires d’Hadrien, Marguerite Yourcenar disait (je cite de mémoire) : « J’ai simplement ouvert la fenêtre et décrit ce que je voyais », alors qu’elle vivait sur une île de l’état du Maine dans les années 40. Je suis émerveillé par cette approche. Marc Aurèle et Antinoüs vus par Yourcenar ont plus de réalité pour moi que certains hommes politiques contemporains. Et j’ai du mal à croire que leurs aventures aient pu être différentes de celles racontées par l’auteur. À mon tour, j’ai ouvert la fenêtre et décrit la rencontre de deux hommes ayant existé, même si je leur fais dire des choses qu’ils n’ont pas prononcées… J’ai entamé mon roman, conscient du tort affreux que Kessel avait causé à Makhno, mais chemin faisant, j’ai fini par comprendre que ce mensonge de bonne foi était un geste d’émancipation. C’est un geste de liberté absolue, d’affranchissement vis-à-vis des règles, de la morale, de l’éthique. Kessel le romancier semble renier la méthode de Kessel le journaliste, un peu comme si sa main droite ignorait ce que faisait sa main gauche. Bref, c’est la naissance d’un écrivain, rien de moins. Quelque part, j’admire Kessel pour avoir osé faire un truc aussi dégueulasse sans se préoccuper le moins du monde de ses conséquences, un peu comme Kessel admirait ce qu’il pensait être Makhno, c’est-à-dire un monstre sanguinaire. Aujourd’hui, on sait que Kessel ne connaissait rien à son sujet. Il a utilisé des textes de propagande soviétique, déguisés en article de journal et qui cherchaient à nuire à l’anarchisme ukrainien en tant que mouvement politique. Je pense qu’il a plaqué sur le leader anarchiste des souvenirs et des peurs qui lui étaient personnels et qui viennent d’ailleurs, notamment de son séjour à Vladivostok. Sa nouvelle est d’ailleurs un texte « primitif », écrit plusieurs années avant sa première publication et qui n’est finalement paru qu’à la faveur de l’actualité. Kessel eut-il su que son personnage était bien vivant, et ce, à quelques stations de métro de chez lui, qu’il n’aurait sans doute pas osé publier son histoire. Comprenant qu’il était sans doute allé trop loin, il finit par plaider la licence romanesque, comme je le fais aussi. J’ai beaucoup inventé dans ce texte, et en voulant défendre Makhno, j’ai suivi la voie ouverte par Kessel. Je calomnie peut-être Kessel, comme il a calomnié Makhno, et ce faisant, je rends hommage à Kessel en suivant le même chemin que lui, même si ça paraît paradoxal. Bref, je fais mon travail d’écrivain ! Enfin, Gallimard ne proposera sans doute jamais d’appareil critique autour de ce texte et soutiendra toujours qu’un romancier écrit ce qu’il veut. Et c’est vrai ! En fin de compte, la motivation de l’éditeur est certainement plus prosaïque. On n’égratigne pas la légende d’un académicien français qui s’avère aussi être une source de revenus non négligeable (l’œuvre de Kessel ne tombera dans le domaine public qu’en 2049). De toute façon, Makhno est mort depuis belle lurette et l’anarchisme ne fait plus peur à personne, alors à quoi bon se donner de la peine ? La paresse et l’appât du gain expliquent à peu près tout, je l’ai déjà dit.

5 – Une des grandes qualités de ton roman consiste à nous faire vivre les émotions et les pensées des deux hommes depuis la publication de la nouvelle de Kessel jusqu’à sa rencontre avec Makhno. On peut ainsi, sans même connaître la nouvelle de Kessel, saisir ce que sa publication – ainsi que la reconnaissance qu’en retire Kessel – colporte d’injuste aux yeux de Makhno acculé, et qui se meurt dans une misère noire, sans aucun moyen pour répondre à son détracteur que de se présenter physiquement à lui, quitte à commettre l’irréparable. La situation faite à Makhno nous paraît d’autant plus injuste que tu nous dépeins un Kessel assez peu sympathique au premier abord, s’arrogeant le droit d’écrire contre un homme, et d’en faire un tyran, uniquement à des fins mercantiles, c’est-à-dire déjà « médiatiques », alors même qu’il ne connaît pour ainsi dire rien – ou si peu – de cet homme sur lequel il relaie simplement les informations vraisemblablement calomnieuses d’un journal. C’est là que se situe l’intrigue sur laquelle repose ton roman : la prise de conscience opérée par Kessel pour « ensemence(r) la réalité », et donc écrire « l’œuvre impossible » devenue « maintenant viable » : « Il écrirait les meurtres qu’il n’avait pas commis et jouirait de leur description ». Est-ce cette même prise de conscience qui est aujourd’hui la tienne, même s’il semble que ce prisme remonte déjà à OMICRoN, ton premier roman ?

Si Kessel a cherché à tirer parti de l’actualité de son temps, ce qui n’est pas illégitime après tout, il ne pouvait imaginer que le succès l’empêcherait par la suite de faire machine arrière ou même de présenter son texte comme une pure fiction. Il a bénéficié d’un effet d’entraînement et, une fois l’image de Makhno fixée pour toujours dans l’esprit du public, comment se rétracter ? Le public veut des monstres et du sang, pas de l’analyse politique. La novella de Kessel a le mérite de présenter le monde de manière manichéenne, ce qui, d’un point de vue purement commercial, en fait un produit compréhensible et donc vendable. L’écrivain évoluera par la suite et saura proposer des œuvres plus subtiles sur la nature humaine. De toute façon, la constitution de l’URSS rendait l’anarchisme, sinon démodé tout du moins inutile. Le bolchevisme apparaissait dès lors comme l’unique voie possible pour la gauche internationale et le manichéisme du livre reflète par conséquent, et sans le vouloir, cette réduction des points de vue. Il est vrai que la relation consubstantielle entre violence et littérature était déjà à l’œuvre (si je puis dire) dans mon premier roman, OMICRoN, mais comme personne ne l’a lu, je n’ai pas de scrupules à y revenir ici. Kessel a-t-il connu une épiphanie en écrivant ce réquisitoire mal documenté ? Je le crois, mais je plaque aussi sur lui des éléments qui me sont personnels. J’en ai pleinement conscience. Kessel s’est servi du personnage de Makhno comme je me sers aujourd’hui du personnage de Kessel. Qui se servira un jour de moi ? La littérature m’apparaît clairement comme une « succession » de matriochkas qui se contiennent les unes les autres.

6 – Tu dépeins admirablement l’ambivalence, sinon la haine, de toute société envers ses écrivains, et plus encore envers la littérature : « Pour Makhno, comme pour beaucoup de ses contemporains, écrire était bien pire que tuer, car les livres étaient plus beaux, plus laids, et en tout cas plus intenses que la vraie vie, pas le pâle reflet d’un monde aux couleurs chatoyantes, mais bien la vérité dont le monde ne serait en définitive qu’une reproduction délavée et privée de sens. Voilà certainement pourquoi Ulysse de Joyce paraissait plus obscène au lecteur de 1926 que coucher pour de bon avec n’importe quelle putain ». À tes yeux, vu la situation de la littérature de nos jours, penses-tu que la haine qui lui est portée de la part de nos propres contemporains soit toujours de cette nature ? Pourquoi, d’après toi, la littérature suggère-t-elle autant de haine ? Serais-tu d’accord pour dire que la haine que les antisémites vouent aux juifs, peuple du Livre et de la Loi par excellence, est précisément la même qu’ils vouent à la littérature ? Nos sociétés dites « civilisées », produiraient-elles donc un antisémitisme systématique, peu importe leur époque, leurs populations, leur culture… et donc leur Histoire ?

Je pense que cette haine s’est d’abord muée en incompréhension, puis en désintérêt. Je le dis dans le livre. Je parle d’une époque révolue où la littérature avait un impact sur la société. Je veux dire un impact politique, esthétique et moral qu’il paraît même difficile d’appréhender aujourd’hui, tant la littérature a reflué vers les marges sociales. On n’imagine pas aujourd’hui quelqu’un tuer un écrivain pour l’un de ses livres ! Même dans l’affaire Springora-Matzneff, je ne crois pas qu’il y ait eu menace de mort, encore moins de passage à l’acte et pourtant, l’enjeu semblait le justifier. Reconstituer une époque où les romans étaient des armes, plutôt que des colifichets au seul usage de la bourgeoisie a été une expérience passionnante. Quant à la haine des Juifs qui serait aussi haine du livre et vice versa, pourquoi pas ? Pogroms et autodafés vont souvent de concert, mais il n’est plus utile de brûler aujourd’hui les livres qui dérangent et qui questionnent. Le capitalisme moderne les envoie souvent au pilon avant même qu’ils n’aient quitté l’entrepôt où ils sont stockés. Bref, on ne les brûle plus pour leur contenu, mais pour des raisons purement économiques et utilitaires. Madame Bovary a changé le roman pour toujours et a été condamné pour obscénité. Joyce a changé la littérature pour toujours et Ulysse a été condamné pour obscénité. S’agissait-il vraiment de condamner l’obscénité relative à des scènes de nature sexuelle ou de l’intuition informulée et informulable de la bourgeoise face à ce qui l’attaque dans ce qu’elle a de plus profond ? La publication des Misérables a contribué à la chute du Second Empire et à l’avènement de la IIIe République. J’ai pourtant du mal à imaginer aujourd’hui un roman qui ait ce pouvoir-là, même si la société se méfie toujours autant de ses écrivains. Tout est fait pour empêcher les individus d’écrire, car l’écriture éclaire des ténèbres qui arrangent tout le monde. Comme on dit dans l’armée : « Chercher à comprendre, c’est déjà désobéir ! ».

7 – Tu soulignes également ce paradoxe qu’à l’époque dont il est question dans ton roman, on « était alors loin de se douter que les livres seraient un jour rendus impuissants par le désintérêt général ». Fort est de constater pourtant que, aujourd’hui encore, ce sont bien des livres – et notamment des « fictions » – que surgissent encore tous les scandales ou à peu près. Évidemment, tu rétorqueras que ces « fictions » n’ont rien à voir avec la « littérature » à proprement parler… Alors, en ce sens, la nouvelle de Kessel doit-elle être considérée comme de la littérature, ou n’est-elle pas qu’un simple règlement de compte, pas même fictionnel, sans grand intérêt vu ses accusations problématiques ? Au regard de l’époque et de ses violences politiques – sans commune mesure avec celles que nous vivons aujourd’hui – doit-on considérer les proses « engagées » des uns ou des autres comme de la littérature, c’est-à-dire comme des œuvres de « création » ? De ce point de vue, quid finalement de ces textes idéologiques qui sont, à l’instar de cette nouvelle de Kessel ou des pamphlets de Céline, éloignées de l’œuvre de « création » proprement dite de ces auteurs ?

Non, je ne suis pas d’accord. D’abord, ces scandales dont tu parles ne sont pas le fruit des livres et de leur contenu, mais de l’écume médiatique qui les précède et qui les enrobe. Les livres susceptibles d’apporter quelque chose au débat par leur seule qualité littéraire ne sont pas lus, et quand ils le sont, ils le sont mal, si bien qu’ils ne le sont pas du tout en définitive, dissimulés par la multitude de ceux qui leur ressemblent en apparence, comme la lettre cachée dans la nouvelle d’Edgar A. Poe. En ce qui concerne Kessel, je ne crois pas à un règlement de compte et, bien que sa nouvelle soit inférieure à ce qu’il fera par la suite, je ne lui conteste pas son ambition littéraire. C’était un jeune homme, traumatisé par la guerre, s’étant découvert un penchant pour la violence et qui, pour s’affirmer, a écrit un texte d’une liberté telle qu’il a tué socialement celui qu’il avait pris pour support. Le succès inattendu l’a rattrapé. Si Makhno était mort plus tôt ou si les médias n’avaient pas parlé du texte, il en aurait été autrement. Enfin, je crois que l’idéologie peut tout à fait, et je dirais malheureusement, se combiner à l’art. Les œuvres de Chostakovitch, Maïakovski, Riefenstahl et bien sûr Céline en témoignent. L’idéologie n’en est d’ailleurs que plus dangereuse, ce qui prouve que l’art et la littérature conservent un vague pouvoir, malgré tout.

8 – Pour Makhno, dont l’existence et les expériences de la pauvreté, de la prison et de la guerre l’ont éloigné à jamais de toute littérature, cette dernière représente ainsi rien moins qu’une de ces « tentatives dérisoires et dangereuses de concurrencer la réalité ». Mais, ne pourrait-il pas convenir lui-même que c’est plutôt la réalité qui l’a tué bien avant qu’une prétendue littérature ne l’enterre à travers cette nouvelle ? N’est-ce pas d’ailleurs la littérature qui, finalement, le sauve grâce à ton roman ? Certes, il ne pouvait imaginer ce renversement de situation, puisqu’il voyait la littérature comme une forme de propagande abjecte du fait qu’elle lui paraissait servir des intérêts qui n’avaient rien à voir avec l’art, mais bien avec les prérogatives d’une classe sociale qui asservissait – et asservit d’ailleurs toujours – les individus qui, comme lui, sont issus de la classe laborieuse. Quelle analogie verrais-tu entre les événements qu’il a vécus à cette époque et ceux qui sont les nôtres aujourd’hui, du point de vue des œuvres, mais surtout des postures des auteurs actuels ? Où et comment te situes-tu par rapport au milieu littéraire auquel tu appartiens quand même, bien que, à travers ce roman, tu le « rhabilles pour l’hiver », comme on dit ? La tirade entre Malraux et Kessel étant un exemple criant de l’ego « BHL size » dont ils chacun dotés, mais aussi de la vanité sans borne de ce milieu, somme toute, il est vrai, plutôt pathétique…

Je ne sais pas du tout ce que Makhno pensait de la littérature. En pensait-il d’ailleurs quoi que ce soit ? Mais dans ce combat symbolique entre la vie et l’art qui la concurrence, entre l’action et la fiction, qui sert de fil rouge au roman, j’ai fait de Makhno le thuriféraire d’une réalité brute de décoffrage qui se rebelle contre l’écrivain, forcément vue comme un contrefacteur. Il était plus ou moins illettré, ayant fait ses classes en prison plutôt que sur les bancs de l’école. Disons qu’il était du mauvais côté de l’Histoire et que le léninisme, avant même le stalinisme, a tenté avec succès de le faire disparaître de la photo officielle de la révolution. Kessel n’a été que le bras involontaire d’une opération d’agit-prop fomenté par le NKVD. Makhno aurait pu finir sa vie en héros, certes déchu, mais la littérature l’a tout de même privé dans ses vieux jours d’une carrière de sage comme en a connue Lawrence d’Arabie dans le Dorset ou Napoléon 1er à Sainte-Hélène. Ses souvenirs lui ont été ôtés par travestissement. Makhno est celui qui a vécu. Au cours de cette soirée de beuverie que j’imaginais un peu comme celle de Fear and loathing in Las vegas de Hunter S. Thomson, il se retrouve confronté malgré lui à des écrivains qui, par définition, sont des hommes qui rêvent leur vie. Que ces écrivains soient justement Kessel et Malraux, deux auteurs qui, entre tous, ont tenté de concilier action et narration n’en est que plus savoureux à mon goût. Ils ont beau se faire passer pour des baroudeurs, ce sont avant tout des affabulateurs. Leur bataille d’ego prend des allures de battle de slam sur fond de rivalité virile. À l’époque où je les présente, ils ne sont encore rien. Kessel traîne sa mélancolie slave dans les bars de Pigalle, mais n’a publié que deux livres. Malraux, quant à lui, vit de faux littéraires après avoir purgé une peine de prison en Indochine pour trafic d’œuvres d’art. On peine encore à l’imaginer en combattant de la guerre d’Espagne, en résistant, ou en ministre de la Culture. De manière générale, je crois qu’il faut avoir un ego surdimensionné pour réussir dans le milieu littéraire. Ceux qui se présentent comme des génies finissent par en convaincre les autres. C’est comme ça que ça marche. Étant plutôt d’un naturel timide, je n’ai clairement pas ce qu’il faut pour « réussir ». Je me contenterai de bâtir quelque chose, un petit truc un peu de guingois, mais qui aura le mérite d’être personnel.

9 – Quelle est ta position par rapport à ceux qui, à l’instar de Makhno, rejettent la littérature au motif qu’elle serait aussi futile que méprisable, ne pouvant « dire quoi que ce soit de pertinent sur le monde » ni n’avoir aucun « sens des nécessités » ? Estimes-tu toi-même que si « parler c’est mentir, écrire c’est mentir plus encore » ? Qu’est-ce qui rend, en fait, aussi inconciliables le monde de la littérature et le monde sans littérature, en dehors de la littérature elle-même, pour des hommes comme Kessel et Makhno ? Ne serait-ce pas cette confrontation en forme de sempiternel « procès » que ces deux mondes se font, la littérature n’étant qu’un prétexte pour se disputer sur une conception différente, et impossible à concilier, de ce même monde comme tu le laisses entendre : « Aussi, allait-on assister à une triple procédure judiciaire : l’action de la République contre Samuel Schwartzbard, le réquisitoire de Nestor Makhno contre son calomniateur Joseph Kessel et enfin, le procès en littérature de son homonyme, l’autre Joseph K. » ?

Le procès de Franz Kafka ne raconte-t-il pas, en fait, le procès intenté par la société à la littérature ? On l’accuse par principe, mais sans jamais savoir de quoi au juste. Le titre originel de mon roman était L’Assassinat de Joseph K., mais on m’a dit que la référence à Kafka était trop allusive pour être bien comprise. À la différence près que le Joseph K. de Kafka finit le roman sur l’échafaud, alors que le mien entre à l’Académie française… Je fais mon lit du mensonge. La fiction consiste à mentir pour dire la vérité, une vérité transcendante qui ne peut être atteinte par la ligne droite, mais qui nécessite beaucoup de détours. Ce que d’aucuns nomment « réalité » ou « vraisemblance » n’a aucune espèce d’importance à mes yeux. La réalité n’est qu’un ensemble de perceptions subjectives et éphémères. Il suffit de demander à une dizaine de témoins de décrire la même personne pour obtenir dix portraits-robots radicalement différents. La vérité spirituelle et universelle est ce que cherchait Kessel. C’est le « cœur pur » de la littérature. C’est ce que je cherche aussi, même si je dois beaucoup fabuler pour y parvenir. Enfin, je ne pense pas que la littérature soit incapable de dire quoi que ce soit de pertinent sur le monde. Je pense même tout le contraire, mais le Makhno du roman associe – et on comprend pourquoi – la littérature dans son ensemble et l’injustice qui lui est faite, car le combat qu’il a mené et auquel il a cru est dépeint comme un crime abject. Or, il découvre pour son plus grand malheur que cette dépiction a un pouvoir considérable, supérieur même à ce qui s’est vraiment produit. À l’arrivée, le tableau apparaît plus « vrai » que la bataille, car la représentation du monde a un pouvoir de séduction que n’aura jamais l’expérience. On ne pleure pas en voyant des SDF mourir sous nos yeux dans la rue, mais on pleure au cinéma en voyant Brad Pitt quitter Angélina Jolie. Il suffit de lancer le zoom et les violons au bon moment.

10 – Kessel est, dans ton roman, un de ces écorchés de la réalité qui cherche la rédemption par l’écriture, décidant ainsi, après s’être enfin délesté du cadavre de son frère, qu’il « écrirait les meurtres qu’il n’avait pas commis et jouirait de leur description », en venant ainsi à écrire « sur Makhno et sur d’autres comme lui ». On sent bien que si « l’œuvre impossible devenait maintenant viable », c’est qu’il a opéré une prise de conscience très particulière. Peux-tu revenir pour nous sur celle-ci et nous expliquer en quoi elle consiste ? Et avouerais-tu, en passant, que tu as également fait tienne cette prise de conscience à cause, notamment, d’une fichue histoire concernant la « poésie » qui t’est arrivée, et que depuis, tu as toi-même décidé d’écrire sans plus te « soucier de la réalité, car les livres sont comme des vies surnuméraires qui se nouent, s’intriquent et forment avec les souvenirs véritables le canevas d’une mémoire indissociée » ?

Kessel a tué. Ce n’était pas un assassin, mais la guerre lui a permis de faire ce qui est interdit en temps normal et il y a pris goût. La guerre valorise même par la remise de médailles ce qui conduit en prison en temps de paix. Cette parenthèse à l’intérieur de laquelle la morale, la religion et la loi sont suspendues est quelque chose que Kessel cherchera à reproduire tout au long de sa vie. Comme il est impossible de prolonger cet état d’exception sans devenir un criminel et un paria, il a découvert que la littérature pouvait être pour lui un exutoire. Tous ses livres sont hantés par des personnages de brutes qui lui servent de doubles et qui commettent l’irréparable à sa place. C’est son aspect dostoïevskien ! Dans le roman, je fais de l’écriture de Makhno et sa juive le déclencheur de cette révélation. Peut-être est-ce arrivé avant ou après ? Peu importe. Je justifie ainsi la mise à mort sociale de Makhno. En fin de compte, n’est-ce pas la révélation qu’avait eue Sade avant lui ? La littérature crée un espace à l’intérieur duquel tout devient possible. Je dis bien tout. Elle confère un sentiment d’impunité et permet d’explorer les aspects les plus sombres de son âme. Kessel était aussi hanté par le fantôme de son frère qui écrivait et jouait la comédie. Il lui fallait donc trouver une voie qui lui permette d’exister, à la fois en tant qu’individu, mais aussi en tant qu’ancien soldat jamais revenu du front. L’écriture de la violence sera cette voie. En ce qui me concerne, j’ai dépeint des scènes qui me sont arrivées. J’ai modifié à dessein certains détails au bénéfice de la narration, et m’en souviens maintenant mieux tels que je les ai écrits. Si les souvenirs sont fluctuants et se modifient avec le temps, l’écriture a le pouvoir de les fixer dans un certain état. Ces allers-retours constants entre réalité et fiction sont un combat. Or, celui qui cherche dans sa vie à atteindre la poésie est vulnérable aux coups bas de la réalité. Asséner à ceux qui cherchent à lui échapper qu’ils n’y parviendront jamais est sans doute le meilleur tour qu’elle puisse leur jouer.

Texte © Mikaël Hirsch & D-Fiction – Illustrations © DR

(Paris, octobre 2021)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.