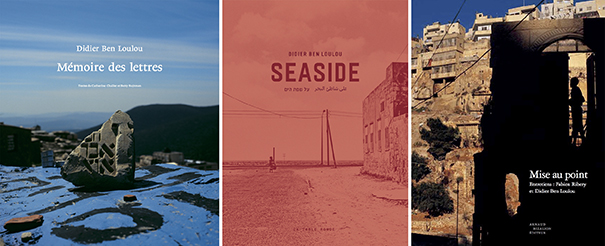

DIDIER BEN LOULOU s’entretient avec ISABELLE ROZENBAUM à propos de MÉMOIRE DES LETTRES et de SEASIDE (La Table ronde, 2012 & 2025) ainsi que de MISE AU POINT (avec Fabien Ribery, Bizalion, 2019).

1 – Lors de notre rencontre, nous avons convenu que cet entretien s’appuierait, parmi la vingtaine de livres que tu as publiés, sur Mémoire des lettres. Pour ancrer mes questions dans une vision plus large de ta démarche, et les rendre plus compréhensibles à ceux qui ne te connaîtraient pas encore, j’ai souhaité y adjoindre ton dernier ouvrage, Seaside, ainsi que celui qui retranscrit tes entretiens avec Fabien Ribery : Mise au point. Pourrais-tu revenir pour nous sur ton parcours, et sur le rapport singulier que tu entretiens à la photographie ? Pourrais-tu également évoquer l’évolution radicale de ta pratique, du noir & blanc à la couleur ?

J’ai suivi le parcours classique d’un jeune Parisien de la fin des années 1970 : j’étais inscrit au lycée dans une section littéraire, puis j’ai étudié l’histoire de l’art et suis entré dans une école de photographie, sans que je termine mes études. Pour des raisons personnelles, je me suis intéressé à ce qu’on peut appeler la « pensée juive » à Jérusalem auprès de Léon Ashkenazi. Pendant un an, j’ai étudié dans un institut les textes de la tradition. J’ai ensuite suivi les différents séminaires pour doctorants de Benny Lévy à l’Institut d’études levinassiennes. Ma culture – très française – est aussi ancrée dans la chose juive. Une sorte de grand écart entre Proust et le Zohar, Paris et Jérusalem. Il existe pour moi une sorte de dénominateur commun entre ces deux mondes : le livre. Je suis depuis toujours un grand lecteur. Plus qu’un refuge : In angulo cum libro [Dans un petit coin avec un petit livre], c’est une façon d’être au monde. Je peux ne pas m’alimenter, mais je ne peux pas vivre sans livres. Je suis donc un lecteur avant de m’occuper d’images. Je ne photographie pas sans lire. Tout ce que je photographie n’est que lecture. Le monde devient, pour le photographe que je suis, aussi étrange que cela puisse paraître, une écriture invisible qu’il me faut déchiffrer. C’est ma recherche, ma quête. Durant mes études, le noir & blanc était la règle. Puis, je me suis intéressé à la couleur. Quand je suis arrivé en Israël, à l’âge de 21 ans, j’avais deux appareils : un Nikkormat pour le noir & blanc, et un Hasselblad, un moyen format, pour la couleur. Très vite, j’ai abandonné le noir & blanc. J’ai ensuite découvert le procédé couleur avec l’atelier Fresson dès 1979. Il a joué un rôle déterminant dans mon choix. Le noir & blanc était trop proche de ce que je fuyais à l’époque : un certain humanisme à la française, etc. Je désirais suivre une approche qui m’apparaissait inconciliable avec la photographie à la Magnum ou celle de ses épigones. Dès la fin des années 1970, j’ai regardé avec beaucoup d’intérêt les œuvres de photographes américains : William Christenberry, William Eggleston, Stephen Shore, Joel Meyerowitz et son Cap Cod que je découvre à la Zabriskie Gallery. La radicalité de ces coloristes m’intéressait. En France, on était encore « chez Émile Zola » ; avec eux, j’étais « chez William Faulkner ». Je grossis le trait sévèrement, mais c’est ce que je ressentais ! Le noir & blanc est à mon sens trop nostalgique. J’ai détesté le sectarisme de ses épigones. Il suffit de lire les entretiens de certains photographes de cette génération pour se convaincre du mépris qu’ils affichaient pour la couleur. Pour le tout jeune étudiant que j’étais, leurs chapelles m’apparaissaient ringardes et croulantes. Il n’empêche que j’ai une immense adoration pour Helmar Lerski, Manuel Álvarez Bravo, Édouard Boubat, ou le New York de William Klein. La couleur s’est imposée comme une évidence. Question de lumière aussi. Mais je reviendrai plus tard pour d’autres raisons sur l’importance de la lumière. Mon livre Israël eighties (1981-1985) raconte mon unique travail en noir & blanc. Dans l’introduction, j’exprime ce que j’ai tenté d’y montrer :

Parfois, on fait des choses sans comprendre ce qui nous pousse à les faire. Enfance de l’art… On avance, on cherche, on se perd. J’avais laissé derrière moi mes études et Paris. Je ne connaissais rien à rien, ni l’hébreu ni ce pays. Je n’étais qu’un petit jeune, un citadin, qui aimait les livres, l’art et qui s’est retrouvé à cueillir des oranges et à bosser dans des hôtels pour survivre. J’avais 21 ans. Il y eut des rencontres, la lumière. À chaque occasion, au kibboutz où j’ai vécu puis à Tel-Aviv, je faisais des images. Partout où je traînais, je photographiais, dans les bus, les gares routières, les villes, sur les routes : des visages, la campagne, les plages, des filles. Je marchais dans la poussière de l’été, j’apprenais que la terre pouvait tourner autrement. Je me souviens de la rue Ruppin à Tel-Aviv. Je m’en souviens grâce aux images. Elles ont dormi plus de trente ans dans l’appartement parisien de mes parents. Elles attendaient que je les retrouve. Les planches-contacts sont comme ces petits morceaux de papier japonais dans la tasse de Proust. Elles ne demandent qu’à éclore. Réminiscences, souvenirs, mais documents avant tout. Nous sommes entre 1981 et 1985. Après, il n’y aura plus que la couleur pour moi. De Jaffa à Jérusalem, d’Athènes à Marseille, de Palerme à Salonique, autres longues errances… Le noir & blanc d’alors ressemblait trop selon moi à ce qu’il fallait oublier, la nostalgie pseudo-humaniste des années 1950-1960, la suprématie d’une certaine vision photographique. Ces images réalisées bras tendu – je ne regardais pas toujours dans le viseur – sont ma conquête personnelle d’une géographie, d’un peuple composite, de tout ce qu’il m’a fallu découvrir. Photographier pour croire au concret, au réel, à l’ici et au maintenant. Ces images racontent un moment de ma vie, rien d’autre.

Je commence à travailler en couleur sur la ville de Jaffa dès 1982 (Cf. mon livre), et en particulier sur le quartier d’Ajami. C’est une autre approche, plus lente, plus cérébrale. C’est une sorte d’enquête, de déchiffrement d’un lieu devenu pour moi emblématique de cette région. Je ne m’imaginais pas travailler autrement qu’en couleur sur ces territoires. La couleur s’est imposée grâce aussi à la lumière méditerranéenne. Une image en noir & blanc est un spectre d’image. La couleur résonne grâce à la restitution de son pouvoir émotif, elle contribue à exprimer la lumière ce qui est pour moi essentiel. En ce début des années 1980, il me semblait que l’imagerie du noir & blanc était trop académique, déjà usée. Y céder aurait été comme ne pas m’émanciper de cette fatalité formelle. La couleur, c’était rejoindre la vie, embrasser la lumière. Elle m’a permis d’élargir mes possibilités, de repousser les conventions de l’époque. Citons Simone Weil : « Il n’y a qu’une faute : ne pas avoir la capacité de se nourrir de lumière ». La couleur, c’est suivre plus loin la trace de cette lumière. C’est rejoindre cet au-delà de la simple et belle image.

2 – Dans tes entretiens, tu évoques une image fondatrice qui se serait inscrite en toi à l’âge de 6 ans. Un passage est marquant : « Je suis persuadé que les vraies images, nous les portons déjà au plus profond de nous-mêmes. L’exercice est finalement de les retrouver à partir du réel, en se demandant si ce n’est pas plutôt elles qui nous choisissent ». Le sociologue Siegfried Kracauer évoque, lui aussi, une expérience semblable, un choc cinématographique qui aurait été à l’origine de sa vocation : « Ce qui m’avait profondément remué [dans ce film] était une ordinaire rue de banlieue, avec ses lumières et ses ombres qui la transfiguraient. Il y avait quelques arbres et, au premier plan, une flaque dans laquelle se reflétaient les façades de maisons invisibles ainsi qu’un morceau de ciel. C’est alors que le vent fit bouger les ombres, et les façades avec le ciel en dessous commencèrent à onduler. Le monde d’en haut tremblant dans la flaque sale – cette image ne m’a jamais quitté ». Pourrais-tu nous dévoiler cette image fondatrice, celle qui s’est imprimée en toi au point d’orienter durablement ton regard ? Était-ce une scène vécue, une vision fugitive, ou déjà une image photographiée ? En quoi cette empreinte première a-t-elle activé ton désir de devenir photographe ?

Nous avons parfois l’intuition que nous portons déjà les images en nous, qu’il suffit de les faire remonter à la surface, de les reconnaître, d’aller à leur rencontre. Or, il s’agit d’autre chose que de cette simple reconnaissance. Comme si nous pouvions à la dérobée les ramener de l’autre monde mystérieusement inscrit dans le mouvement du plus secret de la vie. Parfois une chose ne semble s’animer que pour nous. Elle devient incroyablement vivante et nous traverse. Ce sont alors des moments de grâce. Cela demande une réceptivité, une disposition particulière, une intuition. Une présence nous fait signe furtivement, qui n’est pas de ce monde. Elle en prend les apparences. Nous comprenons qu’elle nous offre, si nous avons le courage de ne pas rester sur le seuil, une ouverture sur un ailleurs. Comme une légère fissure dans le réel. Nous sommes seuls à pouvoir définir les contours de ces présences-là. C’est tout l’enjeu de mes images que je poursuis sur l’alephbet. Ma recherche touche à des domaines inconnus au sein desquels seuls le spirituel et le sacré existent. C’est ce mystère que j’essaie d’entrevoir. Il arrive qu’il y ait rencontre, et je rentre dans une autre dimension. L’image parvient à percer une énigme que je suis chargé de dévoiler. Ce n’est plus vraiment moi qui photographie dans ces moments-là. Je suis comme sous l’emprise de quelque chose qui m’aide à deviner un autre espace-temps. Le monde est recouvert d’un voile que peu sont capables d’atteindre pour entrevoir ce qui se cache derrière. Cela va plus loin que l’idée que les images me choisissent. Il s’agit de comprendre pourquoi elles viennent à moi. Ce ne sont pas de simples épiphanies. Il s’agit de saisir ce qu’elles ont à me dévoiler, à m’enseigner. Je deviens leur intercesseur, leur émissaire. Pour revenir à votre question sur « l’image fondatrice » – chacun a sa mythologie personnelle -, à l’âge de 6 ans j’ai vécu un événement qui m’a marqué à jamais. Nous étions arrivés la veille en Bretagne. J’avais pu voir la mer recouvrir le port de Cancale. Le lendemain matin, avec ma sœur, plus âgée que moi, nous nous sommes pressés pour retrouver la mer, pour la contempler, peut-être nous baigner. Elle avait totalement disparu laissant un paysage désolé. L’enfant que j’étais ne connaissait pas le phénomène des marées. J’ai été désemparé, choqué par cette absence soudaine ; tout s’était transformé de façon incompréhensible, j’ai été saisi alors d’une impression d’étrangeté. Cette disparition était soudain au cœur du monde. Rien n’était immuable, même la nature pouvait nous jouer de mauvais tours. Il y avait les saisons, les nuages qui passaient, le souffle du vent, les feuilles qui tombaient, les galaxies qui tournaient à l’infini dans le cosmos, et même la mer pouvait disparaître. La mort était en jeu, même si j’étais incapable de l’exprimer. Cette nouvelle connaissance m’a traversé d’un coup. Une pulsation résonnait, menaçante, à l’intérieur de la création. La mort se confondait à la vie. Cette « empreinte première », je crois, a commencé à diriger mon existence. Il existe une fragilité en toute chose ; il y a aussi un ordre qui nous dépasse. Je n’ai jamais oublié ce moment de sidération autant que de révélation quand j’ai compris en un éclair que plus rien, jamais, ne serait comme avant. C’en était fini de l’insouciance, de la candeur. L’homme et le photographe que je suis ont gardé cette « empreinte », la trace d’une finitude à l’intérieur de toute chose.

3 – Tes voyages sont nombreux, et chacun de tes livres en porte la trace vivace. Tu arpentes la Méditerranée en passant par Marseille, Athènes, les Cyclades, Tanger, Palerme, Salonique, Ajaccio, puis Safed, Jaffa, Haïfa, Saint-Jean d’Acre, etc., sans jamais toutefois retourner à Oran, la ville dont sont originaires tes aïeux. Depuis 1993, tu vis entre Jérusalem et Paris. Dans tes photographies – qu’il s’agisse de visages ou de paysages – ton regard, forgé par tes errances, nous entraîne à voir bien au-delà de simples photographies documentaires ou de reportages. Tes images interrogent notre perception, éloignées qu’elles sont de la comédie humaine et de sa cruauté manifeste. Tu ne photographies pas seulement les traces des dévastations naturelles ou humaines ; tu sembles capter une poésie des lieux, une présence imperceptible, comme si l’on passait, avec ou à travers ton regard, dans un autre temps, une autre dimension. Es-tu, d’une certaine manière, mû par ce que tu appelles « le secret de toute chose » ? Tu poses d’ailleurs toi-même cette question dans tes entretiens : « À quoi sert l’image si ce n’est à forcer un secret, et lequel ? » Le cinéaste Rithy Panh formule en écho à ta question : « Pour tenir, il faut cacher en soi une force, un souvenir, une idée que nul ne peut vous prendre. Car on peut voler une image, pas une pensée ». Quelle résonance cette parole a-t-elle pour toi ?

Il existe chez moi un désir d’ailleurs qui exprime au mieux mon besoin éperdu de liberté. Photographier est une nécessité, comme écrire, une urgence intérieure. Le monde m’intéresse, les gens surtout. Je suis curieux de leur vie. J’aime les écouter, en particulier ceux qui n’ont rien à voir avec mon milieu. Il faut s’inventer ses propres affranchissements, subir ses petites révolutions coperniciennes en cherchant parfois la rupture. Ce cheminement vous tire hors de vous, et il peut parfois être périlleux jusqu’à s’égarer. Apprendre des langues étrangères, vivre des échappées belles même provisoires, c’est se donner l’occasion de voir ébranlées ses certitudes. Le voyage participe de ce possible décentrement. Adolescent, au milieu des années 1970, j’aspirais à une existence moins étriquée. J’ai commencé à voyager ; d’abord dans les pays scandinaves, en Irlande, puis très vite je suis descendu vers le sud. Comme je n’avais pas beaucoup d’argent, je dormais un peu n’importe où. Je me faisais inviter, je faisais du stop. J’étais insouciant, je jouissais de l’instant présent ; il y avait un bonheur haletant dans tout ça. À l’époque on était encore dans le sillage de On the Road et de la Beat Generation. J’écoutais aussi beaucoup de musique. Je voulais « des cieux plus beaux », comme aurait dit Baudelaire. Le voyage devenait la preuve que j’étais passé sur Terre, que mes yeux avaient vu, contemplé de belles choses, comme ne serait-ce qu’une crique avec deux barques échouées sur un îlot en Méditerranée. En 1978, j’ai vécu plusieurs semaines dans le Sinaï sur une plage, vivant simplement, sans électricité, sans eau courante, comme un Robinson Crusoé près d’une tribu bédouine. Il n’y avait que le désert et la mer Rouge, un monde hors du temps, et l’amour du désert. J’ai goûté l’hospitalité de ces gens malgré leur pauvreté. J’ai toujours crapahuté, le mouvement des jambes alimente ma pensée. La marche signe le refus de se laisser enfermer, elle me permet de renouveler mon regard. Le voyage, c’est aussi une façon de renaître loin de notre lieu de naissance, d’origine, de notre Ithaque… J’ai connu des types en Inde qui avaient trouvé leur lieu de naissance spirituelle dans un ashram auprès d’un gourou et qui s’étaient installés auprès de lui, ou des hippies devenus des religieux orthodoxes à Jérusalem. Voyager, c’est prendre le risque de devenir quelqu’un d’autre, de subir une mutation d’identité. Je ne cesse de penser à cette formule de Nicolas Bouvier dans L’Usage du monde : « Un voyage se passe de motif. Il ne tarde pas à prouver qu’il se suffit à lui-même. On croit qu’on va faire un voyage, mais bientôt c’est le voyage qui vous fait, ou vous défait ». Plus encore que le voyage, la notion d’errance m’intéresse. J’explore les impressions que m’inspirent les lieux, les villes, les lectures qui me marquent qui m’influencent. J’ai très vite compris que, de toutes les destinations, seule la Méditerranée, pour des raisons sûrement liées à l’origine de ma famille, a été déterminante. J’ai tôt ressenti une attraction, comme si l’aiguille de ma boussole intérieure ne cessait de m’indiquer cette direction. Comme Nietzsche, j’ai « cette foi dans le sud ». Je souhaiterais reprendre un petit texte qui accompagne mon ouvrage Sud :

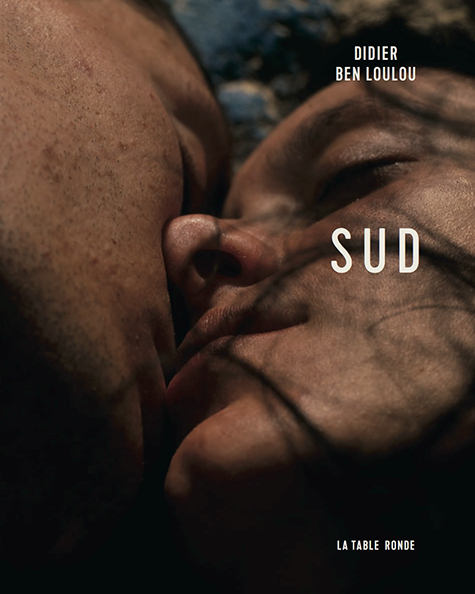

Sud relate un long voyage en Méditerranée, suite d’étapes dans des villes, des ports, sur des littoraux. Les images ont été réalisées au cours de plusieurs années ; les premières datent du milieu des années 1980, les dernières de l’année 2017. Le Maroc, la Grèce, Israël, l’Espagne, la Sicile, la Corse, etc. J’ai distribué ces images comme je l’aurais fait d’un jeu de cartes, sans me soucier de leur chronologie. Mon souhait était qu’elles finissent par se confondre en un seul territoire : le Sud. À partir des lieux s’établit ainsi une sorte de cartographie incertaine, comme extraite d’un rêve où une rue de Jaffa peut ressembler à une autre à Palerme, une crique en Crète fait écho à un bout de plage dans une calanque à Marseille. Je n’ai aucune volonté de témoigner ou de documenter, mais le simple désir de dériver dans le Sud, guidé par une boussole intérieure qui me sert à ré-enchanter la vie grâce au voyage, en quête d’un impossible ailleurs.

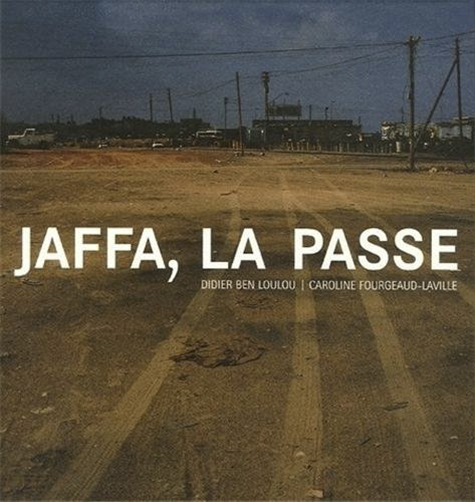

La mare nostrum, c’est moi ! C’est nous… Chacun de nous descend sans toujours le savoir de Jérusalem et d’Athènes, de la Bible et du Logos. Tous mes projets qui tournent autour de l’errance en Méditerranée ne consistent pas en une succession d’images ; ils manifestent la tentative d’élaborer un récit d’une amplitude plus grande qu’on ne l’imagine. Ils forment des cycles, des constellations ; tout se tient et s’appelle. Des premières photographies de Jaffa à celles plus récentes de Seaside, elles se font écho. Elles participent d’une même quête. Comme tu le soulignes très bien, le reportage ne m’a jamais passionné. Vision éculée, il n’inaugure rien. Un documentaire filmé m’en apprend davantage. Pendant les deux Intifada, à Jérusalem, j’ai rencontré pas mal de reporters à la vision binaire, prétentieux, arrogants, aux aguets, pleins de certitudes et de poncifs, qui faisaient tous les mêmes images. Ils ne comprenaient rien au conflit, ne parlaient ni l’hébreu ni l’arabe. Parachutés au cœur de la guerre, ils pensaient en saisir avec autorité tous les enjeux. Je me situe aux antipodes de cette corporation. À « profession reporter », j’ai préféré celle de vagabond, de nomade, de fugitif, faisant le choix de la solitude, du recueillement, en essayant de tracer une voie unique, personnelle et qui ne ressemble surtout en rien à ce que les autres font. Un mot s’impose à moi, le besoin incompréhensible du « poétique ». Pour mon livre Jérusalem, j’ai passé quinze ans à photographier les lieux saints de cette cité. Je me suis immergé, quitte à me brûler, au cœur de cet œil du cyclone et en ai extrait plus d’une centaine d’images censées raconter la spécificité de cette ville matrice à l’origine des trois monothéismes. Il m’a fallu montrer sa folie, ses frontières invisibles entre sacré et profane et les fanatiques qui la défigurent. Heureusement, existe aussi la beauté saisissante des paysages de Judée (Cf. mon livre) avec ses collines pastorales dont on voudrait qu’elles recèlent tout l’espoir qu’on est censé voir venir de Jérusalem. On est là loin du reportage à la petite semaine. « À quoi sert l’image si ce n’est à forcer un secret ? ». Il s’agit que je rende visible une lumière, cette chose ineffable qui va bien au-delà du visible, en y superposant ma grammaire intérieure tout en laissant entrevoir un autre message. La pensée est essentielle. Une photographie qui n’induirait pas plusieurs lectures est ennuyeuse, rapidement on la sent creuse, elle ne porte aucune énigme. Une œuvre est autant nourrie de réflexion que de fulgurances et d’intuitions. C’est une étrange combinaison faite de vécu, d’attente et de pensées qui structurent la profondeur, ou pas, d’une photographie. Montrer ne suffit pas. Il faut encore avoir quelque chose à dévoiler.

4 – Au fil de tes déambulations dans les cimetières de Safed ou de Jérusalem, avais-tu un projet en tête ? Ou t’es-tu laissé porter par un élan intuitif ? Avec le temps, cette démarche a-t-elle pris une forme inattendue ? Photographier les lettres hébraïques dans un format carré – elles-mêmes structurées dans un carré – relève-t-il d’un hasard formel ou d’une nécessité intérieure ? As-tu ressenti le besoin d’inscrire un nouveau récit, d’ouvrir un dialogue entre les morts et les vivants ? Ce travail évoque pour moi ce que l’historien de l’art Aby Warburg nomme le Nachleben (« survivance »), tel que le définit Georges Didi-Huberman dans L’Image survivante : « Ce qui survit dans une culture est le plus refoulé, le plus obscur, le plus lointain et le plus tenace de cette culture… le plus mort en un sens, parce que le plus enterré et le plus fantômal : le plus vivant tout aussi bien, parce que le plus mouvant, le plus proche, le plus pulsionnel ». Dans ces épitaphes, dans ces lettres rescapées, fracturées, parfois abandonnées que tu photographies, est-ce cette approche dynamique de la survivance qui t’inspire ? Celles-ci ne convoqueraient-elles pas une expérience perceptive élargie engageant non seulement le regard, mais impliquant aussi le regardeur dans ses dimensions sensorielle, psychique et socio-historique ?

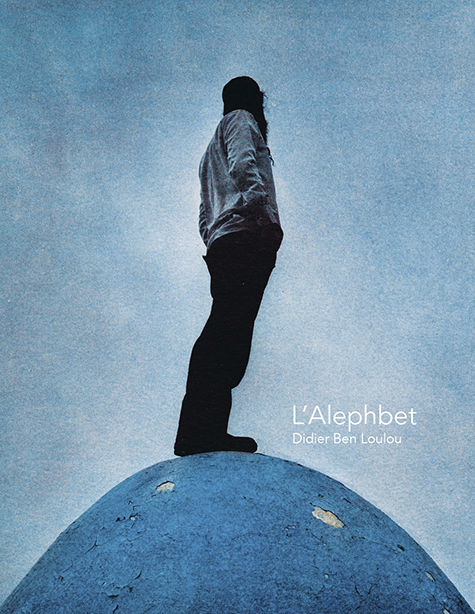

Il a deux versants dans mon œuvre. Celui que je suis autour du bassin méditerranéen ; c’est un travail plus physique. L’autre versant se déroule comme au-delà du corps ; il est plus intérieur, plus intime, plus spirituel, et je le suis depuis plusieurs décennies, presque en secret. Je veux parler de ma longue quête autour de la lettre carrée : Mémoire des lettres et mon dernier livre L’Alephbet. Ma lecture de Levinas a été déterminante. Dans un petit texte essentiel de 1935, il l’annonce déjà : « Le Juif est inéluctablement rivé à son judaïsme ». Il ne peut fuir sa condition. C’est la question initiale, lancinante. Qu’est-ce que cette pérennité, cette survivance de « l’être juif » et, par élargissement, de la lettre carrée ? Je me suis engagé dans une voie de côté, secrète et risquée. Elle sort du présent, de l’immédiat, du saisissable. L’alephbet m’apparaît comme un socle qui traverse le temps où s’entretissent visible et invisible, les choses de la nature – les étoiles, les êtres humains, vivants et morts, et leurs paroles -, ainsi que leur mémoire, capable de susciter cette apparition, cette venue des images. Elles sont en deçà de toute définition. C’est leur mystère. Dans ce vertige créatif, je tente de dévoiler quelque chose qui a trait aux origines, à l’innommé, à la source, au début du monde. Je me confronte à cet invisible qui double, à mon insu, le réel apparent dans lequel j’existe. Depuis des millénaires, voilà un peuple qui reste rivé à ses livres et ce malgré les vicissitudes de l’Histoire : l’exil, l’antijudaïsme chrétien, l’épuration des Juifs dans le monde arabe, le Mal absolu avec la Shoah. Cette pérennité reste un mystère. Je questionne le Juif comme « vie éternelle », selon le mot de Franz Rosenzweig. Autre aspect et pas des moindres : dans le Sefer Yetsirah (Le Livre de la Création), il est écrit que Dieu a créé tout ce qui existe à partir de la combinaison des vingt-deux lettres de l’alphabet hébreu : « Ces sentiers mystérieux de la sagesse » sont devenus le cœur de cette quête dévorante qui m’occupe tout entier. Chacun a sa pensée du retour ; la mienne passe par le retrait, la méditation. Ces lettres que je recueille sont les traces, les étincelles du miracle. Je les trouve dans la campagne de Galilée que j’aime tant arpenter. J’essaie de rendre compte du mystère, de l’illisible secret du monde, de la présence jusqu’au retour tant contesté à Jérusalem d’une partie du peuple juif après des millénaires d’exil. Dernier aspect de cette quête : la dimension poétique – ainsi du dialogue que j’entretiens avec le poète Edmond Jabès – ne cesse de m’accompagner. Je trouve dans la littérature une inspiration, je me laisse porter par une rêverie savante, des images. C’est un dialogue aussi : j’écoute la voix de ces rabbins imaginaires du Livre des questions. Derrière mes photographies se cache une bibliothèque entière. J’invente ma propre voie faite de lectures, de renoncements et de solitude. La poésie sert à confronter ma photographie au monde sensible, à l’insaisissable, pour ne pas la réduire à une question identitaire. Je revendique un partage, lequel passe par une ouverture à tous. L’important est d’arriver à une réelle présence. On doit saisir immédiatement qu’une vérité se donne à voir, intense comme une brûlure. C’est tout l’enjeu de ma démarche : rejoindre l’éternité.

5 – Mémoire des lettres m’a aussi rappelé, par contraste autant que par résonance, la recherche de Martin Barzilaï dans Cimetière fantôme, Thessalonique – qui d’ailleurs a fait l’objet d’un entretien sur D-Fiction. Son ouvrage est une enquête psychogéographique décrivant la recherche de traces : celles de ses aïeux et de la présence de la communauté juive avant la déportation à travers les seuls restes visibles que sont les fragments des tombes gravées de lettres hébraïques disséminés dans la ville et ses environs. C’est aussi une réflexion sur la persécution et l’extermination des Juifs de Grèce ainsi que sur la démolition et l’expropriation de la plus grande nécropole juive d’Europe qui datait de plus d’un demi-millénaire (350 000 sépultures sur 35 hectares). Malgré vos démarches distinctes, perçois-tu un lien invisible entre vos recherches photographiques ? Maintiens-tu encore aujourd’hui que Mémoire des lettres se situe en marge de ton œuvre principale ? Ou bien ce livre, en interrogeant les fondements mêmes du signe, de la trace et de la mémoire, aurait-il fini par s’intégrer comme un noyau actif, capable de déplacer les lignes de force de ton travail, y compris dans tes photographies les plus récentes ?

J’ai séjourné trois ans en Grèce (Cf. mon livre) ; je connais bien Thessalonique ou Salonique comme on l’appelait au temps de l’Empire ottoman. On la nommait aussi la « Jérusalem des Balkans ». Mon travail consiste moins à rapporter un événement historique, aussi tragique soit-il, qu’il ne vise une dimension plus métahistorique et spirituelle qui se déplie sur le temps. C’est différent. Ce que je cherche à circonscrire, c’est le pourquoi de cette solitude, de cette persistance à travers les âges, de cette mise à l’écart. Mais aussi, du lien indéfectible que ce peuple entretient avec sa mémoire, ses textes, sa terre, et jusqu’à récemment la renaissance de sa langue : l’hébreu. J’essaie de prendre en compte cette longue histoire hors du commun, disons presque surnaturelle. La question est d’aller vers les choses les plus invisibles, vers ce fonds immémorial, ce lointain que nous portons en nous. Mes livres Mémoire des lettres et L’Alephbet que j’accompagne d’un long texte ne donnent pas de réponse, ils interrogent l’Histoire. La lettre chez moi questionne autrement « l’être juif » qui peut se trouver à Tolède pendant l’Inquisition ou cet autre Juif qui monte dans un wagon en direction d’Auschwitz, comme aujourd’hui ce Parisien qui se sent menacé par un antisémitisme décomplexé au nom de Free Palestine. Les lettres que je photographie racontent des histoires qui traversent l’Histoire. Il apparaît, en effet, que mes images ne restituent pas avec pompe cette expérience, en s’appuyant sur la représentation concrète d’une situation ou d’un événement ponctuel ; plus largement, elles témoignent des contingences de l’histoire individuelle et collective. C’est tout l’enjeu. La lettre hébraïque devient ainsi la trace d’un éblouissement, mais aussi d’une renaissance sur la terre de Galilée. La lettre (« ce qui brûle n’est jamais détruit », disait Maurice Blanchot) est toujours fragile ; elle suit néanmoins son étoile, non celle d’une rédemption, mais d’un accomplissement, ce fameux renversement « du malheur en exultation ». Ce propos sûrement inaudible fera fuir les rationalistes de tous bords. Peu importe. Je poursuis mon chemin qui ne cesse de faire naître en moi une émotion secrète. Ma tâche consiste à apporter ma petite pierre à l’édifice de cette longue histoire.

6 – Comment arriver à ce que le monde soit habitable grâce à la photographie ? Telle est la question qui parcourt ta recherche. Pourtant, tu dis te sentir partout étranger, habité par une « intranquillité », comme si tu venais d’un Ailleurs que tu ne saurais nommer. Tu estimes que ton travail ne s’inscrit dans aucune catégorie, que ta vie est un perpétuel combat contre toute forme d’enfermement, de contrainte, de subordination et que tu paies cher cette liberté d’aller où te mène ton regard. Tu dis aussi : « Sans ce combat, avec soi, pas d’image possible ». Certains passages du Mythe de Sisyphe d’Albert Camus résonnent avec cette solitude radicale que tu évoques. Par exemple : « Le monde nous échappe, puisqu’il redevient lui-même. Ces décors masqués par l’habitude redeviennent ce qu’ils sont. Ils s’éloignent de nous. De même qu’il est des jours où, sous le visage familier d’une femme, on retrouve comme une étrangère celle qu’on avait aimée il y a des mois ou des années, peut-être allons-nous désirer même ce qui nous rend soudain si seuls. Mais le temps n’est pas encore venu. Une seule chose : cette épaisseur et cette étrangeté du monde, c’est l’absurde. […] ce qui m’intéresse […], ce ne sont pas tant les découvertes absurdes. Ce sont leurs conséquences ». La photographie, telle que tu la pratiques, ne répond-elle pas en fin de compte à cet enjeu essentiel : accepter l’absurde ? N’est-ce pas, pour toi, la seule manière de continuer à être présent au monde ?

Je vais répondre en désordre à ta question. D’abord, il me semble que ce que la photographie a de plus essentiel, c’est la liberté. J’ai fait le choix de vivre à Jérusalem où j’ai élevé mes enfants, même si j’ai pas mal voyagé et que ma vie ressemble, parfois, à celle d’un nomade. Je déteste être assigné à résidence. J’apparais souvent comme un personnage flou, une sorte de passe-muraille, un affranchi, un peu d’ici, un peu d’ailleurs, et peut être au final un peu de nulle part… La meute et ses idéologues du moment me font peur. Je me fiche de mon « moi » social, de la gloire, des honneurs, de réussir ou non, je ne crois à aucune vanité. J’ai voué ma vie à ma photographie et, plus largement, à l’art, à la lecture, à l’étude. J’ai choisi la solitude, indissociable du geste artistique, et j’y puise une immense consolation. J’ai abandonné beaucoup de choses. En premier lieu, le politique, ses mots d’ordre, les idéologies qui n’engendrent que des monstres. Ce retrait volontaire m’est devenu la vraie dissidence. Je ne suis pas militant. Que vaut d’ailleurs l’engagement de beaucoup d’intellectuels ? Souvenons-nous de La Trahison des clercs. Combien d’intellectuels ont été fascinés et enthousiasmés jusqu’à l’aveuglement par les totalitarismes, le stalinisme, la révolution islamiste en Iran, Pol Pot et le génocide commis par les Khmers rouges, le maoïsme ? La « cuisinière et le mangeur d’homme » reste d’actualité. Les vraies consciences sont rares : Albert Camus, Simone Weil, Simon Leys. Que de fourvoiements, de lâchetés, d’illusions qui s’écroulent comme un château de cartes ! J’exècre aussi la religion du bonheur, du négoce, et la violence qu’elle entraîne. Tous ces gens assujettis au fric, au pouvoir, au dérisoire ; cet asservissement, je le fuis, comme je me fiche du diktat des moralisateurs, des codes, de la hiérarchie sociale. Il me plaît de parler à n’importe qui, de préférence à un vieux pêcheur qui remaille ses filets, et qui me tend sa main épaisse et chaude au moment de nous quitter. Je n’ai aucun souci de mondanités. Je suis indifférent aux modes, à l’époque. J’ai souhaité m’émanciper autant que possible de la doxa, préférant défendre farouchement un sens de la liberté, mais aussi le désir, la passion, l’amour. Cet idéal s’exprime à travers mon goût du voyage. Il est nécessaire de sortir de soi. J’ai choisi l’ailleurs, la perte de repères ; j’ai choisi de mettre entre parenthèses mon moi, mon identité. Voilà sûrement la meilleure façon de renaître. Même en Israël, j’ai parfois l’impression d’être en exil. Je vis dans un entre-deux. Je me fraie un chemin hors des clans, des sectes, des groupes. J’ai besoin de dépouillement pour aller à l’essentiel. J’essaye d’être disponible au caractère illimité des choses, en me projetant sur le temps long. Mon appareil photo est devenu mon compagnon de route et, plus j’avance dans l’existence, plus j’ai plaisir à photographier des choses simples. Ce dont j’ai le plus besoin aujourd’hui, c’est de silence ; toute parole m’apparaît de trop. Je ne comprends pas cet effort incessant que déploient les gens pour parler pour ne rien dire comme si leur temps ne leur était pas compté. Je ne participe à aucun colloque, à aucun débat, à aucun vernissage. La seule question légitime à mes yeux est celle de la disparition irrémédiable de la faune, de la flore, et du réchauffement climatique. Ce désastre annoncé devrait nous imposer à tous un changement de paradigme dans notre façon de vivre, de penser ; car il s’agit de la survie de l’humanité. Quel héritage allons-nous transmettre à nos enfants ? Tout instant est le dernier, la mort rôde toujours. Depuis le 7 octobre 2023, les choses ont changé pour moi. Le tragique a fini par s’inviter dans nos existences. Je regarde le monde différemment. Le pays où les miens vivent s’est trouvé en danger de mort. Depuis cette date Israël est « nazifié ». Je constate une indignation sélective qui sert à soulager la conscience européenne face à la Shoah. Nous nous retrouvons seuls. Ça change définitivement la donne. Pour revenir à la photographie, elle m’aide à faire front, à résister même si cet outil paraît dérisoire.

7 – Quels seraient, à tes yeux, les trois livres essentiels que tout lecteur se devrait de lire pour saisir l’importance de la photographie, son sens, sinon son impact pour l’Humanité, tant du point de vue artistique et politique qu’historique ?

Si je devais rester dans le champ de la photographie, entre les daguerréotypes réalisés en Orient, comme ce palmier près de l’église Saint-Théodore, en 1842, à Athènes, de Joseph-Philibert Girault de Prangey, les sublimes portraits de Julia Margaret Cameron ou les cyanotypes hypnotisants d’Anna Atkins, je garderais de ces « primitifs » du 19e siècle le voyage d’Auguste Salzmann à Jérusalem de 1864. Il a été édité à Paris par Gide et Baudry en 1856 avec des planches originales : deux cents calotypes, tirés par l’atelier Blanchart-Évrard. Je ne vais pas m’étendre sur les motifs de cette expédition scientifique, dont le but était d’ « étayer les fouilles archéologiques de son ami Félicien de Saulcy sur la Ville sainte ». Ce qui est intéressant, c’est que Salzmann ne se considère pas comme un photographe. Il se sert de ce médium pour réaliser un corpus d’images, première application de la photographie à des travaux archéologiques. Pourquoi choisir ce photographe ? D’abord parce que je connais chaque pierre de Jérusalem. Ces lieux me sont familiers. C’est donc un choix presque obligatoire. J’ai moi-même longuement photographié cette ville, près d’un siècle et demi plus tard. À l’époque de Salzmann, Jérusalem est désertée ou presque, proche des descriptions de Chateaubriand dans son voyage en Orient. Salzmann nous introduit par son regard dans une fragmentation d’une grande modernité. Sa photographie est savante dans son découpage. Les tirages sont aussi d’une grande beauté. J’ai un faible pour cette période de la photographie. Ces amateurs sont des pionniers de génie. Amis des archéologues, d’écrivains comme Maxime Du Camp et Flaubert avec leur Voyage en Égypte, j’aime leur sens de l’aventure. Mon deuxième choix se reporte sur Helmar Lerski. En 1983, au Museum of Modern Art de Tel-Aviv, je découvre cet immense artiste grâce à la série Métamorphoses par la lumière (1935). Je suis toujours saisi par cette œuvre qui fait de Lerski l’une des figures les plus singulières de la photographie de l’entre-deux-guerres. Ce qui m’intéresse, c’est de comprendre comment ce réfugié allemand à Tel-Aviv utilise la lumière du Moyen-Orient pour sculpter les visages. On connaît la formule de Paul Valéry : « Ce qu’il y a de plus profond dans l’homme, c’est la peau ». Jamais avant lui, l’épiderme n’avait été photographié de si près. Je ne saurais déterminer la part d’influence qu’il a eue chez moi. Disons que j’ai beaucoup regardé et fréquenté son œuvre à une certaine époque (Cf. mon livre). C’est pourtant par d’autres biais qu’est venue mon envie de travailler sur la série des Visages. Après ma lecture de Levinas, les séminaires dispensés par Benny Levy et les années d’Intifada, le visage s’est imposé comme une évidence, une urgence même. Je n’avais dès lors pas d’autre choix que de poser mon appareil devant le regard de l’autre. J’avais besoin de cette sorte d’échange-là. Avec des visages dans toute leur « nudité » qui portaient la douleur de la guerre, de la folie et de la lassitude. L’ensemble de mon travail représente une centaine de tirages 15 x 15 cm qui forment au mur une constellation de « portraits » qui peuvent être aussi des mains, des éléments du corps, etc. La plupart des personnes qu’ils représentent habitent Jérusalem. Quand les reporters, pendant l’Intifada, couraient photographier la même chose, j’entrais dans des cours, j’arpentais les ruelles de la Vieille Ville et de sa périphérie pour photographier à l’arraché ces êtres marqués par la douleur. On ne sait rien d’eux, contrairement à ceux de Lerski, lequel n’oubliait jamais de nous indiquer l’origine de ses modèles tout en leur faisant adopter des poses héroïques. Chez moi, les races aux religions diverses confondues disent l’unique visage de l’humanité en péril. Enfin, je terminerai par le photographe Moï Ver que j’ai eu la chance de rencontrer à Safed en 1991. Il vivait dans un isolement total. Ce maître du Bauhaus, auteur du livre Paris, édité chez Anne Walter en 1931 avec une introduction de Fernand Léger, est très représentatif de cette période. Pourtant, aucun conservateur des principaux musées israéliens ni même des étudiants en arts ne sont venus à sa rencontre. Il est mort dans l’indifférence générale, pour ne pas dire dans le mépris. Nul n’est prophète en son pays ! J’aurais pu ajouter Un monde disparu de Roman Vichniac qui demeure pour moi l’un des témoignages les plus poignants de l’histoire de la photographie. En bref, j’essaie de faire en sorte que ma photographie corresponde à mon existence, qu’elle soit le fruit de ce que je traverse et de ce par quoi je suis traversé. Tout reste indissociablement lié. Aujourd’hui, je ressens le besoin de cheminer le long de la mer (Cf. mon livre) ; j’aime la mélancolie de la pluie et du vent. Il en va ainsi à Césarée ou le long des Sanguinaires quand les vagues s’échouent, régulières, sur le sable en Corse. L’unique chose qui m’émeut, c’est la magie de la nature, grâce au regard porté sur l’horizon, le maquis ou la mer en hiver. J’ai besoin de petits riens, de contempler un coquillage, une branche d’amandier en fleurs, une marche en Galilée. Que la pellicule se vide petit à petit… Ma tentation est de rester le plus éloigné possible du crime et de la folie des hommes. Alors, j’ouvre un livre aux lettres carrées, je devine qu’il est tard ; le quartier de Nahlaot, à Jérusalem, est silencieux. Qu’il me soit accordé du temps pour poursuivre cette voie. Tout se joue dorénavant pour moi : dans l’invisible du monde.

Entretien © Didier Ben Loulou & Isabelle Rozenbaum – Photographies © Didier Ben Loulou – Illustration © DR

(Jérusalem-Paris, juin-août 2025)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.