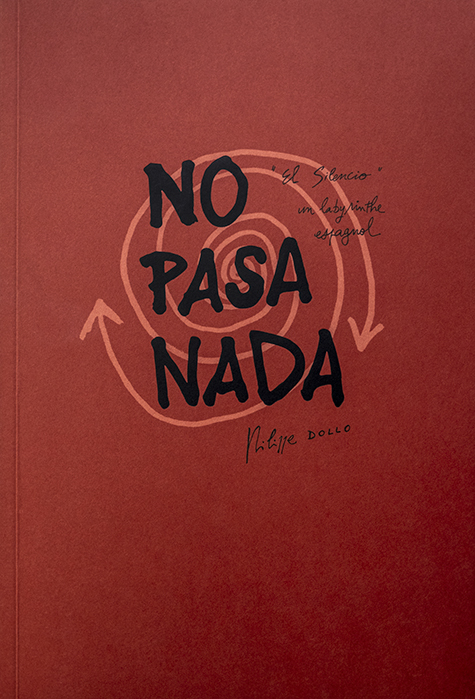

PHILIPPE DOLLO s’entretient avec ISABELLE ROZENBAUM à propos de son livre, NO PASADA NADA « EL SILENCIO », UN LABYRINTHE ESPAGNOL (Éditions de Juillet, 2023) :

1 – Philippe, tu as commencé ta pratique photographique en free-lance tout en voyageant à travers le monde. Tu t’es installé à New York plus de dix ans avant de revenir en Europe. Tu exposes régulièrement tes reportages et tes documentaires. Depuis 2005, tu as publié trois livres : L’île Dollo (Léo Scheer, 2005), Aître Sudète (Sometimes, 2021), et le dernier cité en en-tête, objet de cet entretien. Pourrais-tu revenir pour nous sur ton parcours, et plus particulièrement, sur ce qui a déclenché ton désir de devenir photographe ainsi que le rapport que tu entretiens à la photographie comme à la littérature ?

Dès l’enfance, j’ai manifesté une curiosité particulière pour tout ce qui touchait à l’image, principalement la bande dessinée et le cinéma, un peu la photographie aussi. La passion de la littérature s’est développée plus tard, à l’âge adulte. Mais, sous la pression de mes parents à choisir une filière économie, je me suis retrouvé, une fois le Bac en poche, a m’ennuyer profondément sur les bancs d’une Université parisienne de gestion. À vingt ans, « Le Bel âge » comme le dit la chanson de Barbara, rien ou peu, ne m’intéresse. Je n’ai aucune idée de ce que je vais bien pouvoir faire de mon « bel avenir ». Une cousine de ma mère, qui me voit déprimer « grave », me met un Nikkormat dans les mains, et me voilà soudain battant le pavé de la capitale, arpentant les arrondissements où a enquêté un Nestor Burma, cherchant en vrac les dernières traces d’un vieux Paris de l’époque d’Atget, tâtant de la photographie de rue dite « humaniste », façon Doisneau, Ronis ou Boubat, tentant de recréer – à peine sorti de la salle obscure – les ambiances du film policier d’après-guerre, ou du classique de la Nouvelle Vague que je venais de voir. La plus forte influence va effectivement venir du cinéma et de deux films en particulier : Stranger Than Paradise de Jim Jarmush et Boy Meets Girl de Leos Carax qui vont déclencher mes premiers désirs de devenir photographe. C’est le choc ! Je me rends rapidement compte que, non seulement faire de la photo me rend heureux, mais que c’est peut-être en fait la seule chose qui me procure la sensation de vivre la « vraie vie », d’exister vraiment. Mes études « sérieuses » de gestion tournent au désastre complet… Viré de l’université après quatre ans sans obtenir de diplôme, me voilà parti un an en Allemagne pour effectuer mon service militaire. Quand on me demande mon métier dans le « civil », je m’entends répondre – pour la première fois – « Je suis photographe ». Bizarrement, l’officier chargé du recrutement me croit. Et hop, me voilà bombardé pour dix mois photographe du journal de la garnison. En rentrant à Paris, je suis alors vite devenu assistant dans une agence, aujourd’hui disparue, afin d’apprendre le métier professionnellement. Cela ne s’est jamais plus arrêté depuis : presque quarante ans plus tard, cette joie pure de la photographie est toujours là, intacte, comme au premier jour !

2 – Lors des dernières Rencontres d’Arles, parmi des centaines de livres, j’ai découvert No Pasa Nada. Tes photographies intimistes et subtiles ainsi que tes portraits saisissants ont retenu mon attention du fait que tu y traites de l’Espagne post franquiste. Ton livre rend compte de l’imposante enquête à ce sujet, que tu as menée entre 2015 et 2020. Les photographies sont accompagnées d’écrits : journal, carnet de voyages, notes, documents, entretiens et témoignages. Peux-tu nous expliquer ce qui a motivé ce travail de longue haleine ? Est-ce parce que tu vis à Madrid depuis 2015 ? Y a-t-il eu un évènement particulier qui a déclenché le désir de te pencher sur cette cruelle période de l’Histoire européenne ? Dès le début de ton projet, avais-tu l’idée d’une telle publication ?

À chaque fois, c’est la même chose : au commencement, je ne sais jamais vraiment pourquoi je démarre un projet. C’est presque lui qui me choisit. À l’été 2015, nous avons traversé « en famille » la frontière espagnole avec toutes nos affaires. C’était un aller simple jusqu’à Madrid. Nous y sommes encore. En conduisant sur ces longues routes droites écrasées de soleil, plongeant vers l’infini au milieu de paysages grandioses, sans croiser personne, j’ai ressenti un violent coup de foudre pour le pays. Une question complètement naïve est alors remontée : comment a-t-on pu en 1936, songer à se battre, se massacrer dans une telle beauté ? En débarquant quelques heures plus tard pour la première fois dans la capitale, la décision était déjà prise. Pour comprendre ce pays où nous allions vivre, il me fallait impérativement étudier ce terrible conflit, démarrer un projet photo sur la guerre civile espagnole. Mais, quoi exactement ? Que faire ? Comment procéder ? En 1995, Chantal Akerman décrivait parfaitement cet état excitant où l’on sait profondément qu’on est entré dans une nouvelle aventure sans avoir la moindre idée de comment on va la mener :

Il faut toujours écrire quand on veut faire un film, alors qu’on ne sait rien du film que l’on veut faire. Pourtant, on en sait tout déjà, mais même ça on ne le sait pas. Heureusement sans doute. C’est seulement confronté au faire qu’il se révèlera, à tâtons, dans le bredouillement, l’hésitation aveugle et claudicante, parfois dans un éclair d’évidence…

À l’époque, je sortais d’Aître Sudète, un long projet complexe et labyrinthique sur la mémoire chargée et tragique de ces régions tchèques. J’essayais – sans succès – de le publier. En plus des photographies et des documents d’archives, la maquette contenait des dessins, des peintures et de nombreux textes. Je me disais que le prochain projet serait « simple », « normal », genre un portfolio d’images, un texte de présentation et basta !… Ça ne s’est pas du tout passé comme ça ! Au début, j’ai commencé par récolter beaucoup de documentation, enchaîné des lectures tout azimut, et me suis vite égaré devant une véritable boîte de Pandore d’informations disponibles. Sans compter tous les illustres écrivains, journalistes, peintres, cinéastes et photographes venus du monde entier et qui avaient déjà travaillé, dès le début du conflit, avec talent sur le sujet. Que pouvais-je apporter de plus ? J’y suis donc allé à tâtons, avec beaucoup d’incertitudes et de doutes. Je ne me rendais pas encore compte combien ce conflit est encore bouillant dans le pays, presque 80 ans après son déclenchement. À Arles, en 2017, je montrais à une amie espagnole – commissaire d’expo – un début de portfolio rempli d’images mémorielles, de traces récoltées sur des sites historiques, comme les camps de la Retirada en France, de photos symboliques ou figuratives prises au hasard d’errances sur les routes et dans les villages d’Espagne, ou aux frontières des banlieues de Madrid. Cette amie s’arrête alors longuement sur une image prise à côté d’une maison : un pin tordu flashé la nuit à bout portant, le tronc courbé s’enfonçant dans l’obscurité de l’arrière-plan. Elle me dit: « Voilà une photo qui résume parfaitement l’état de l’Espagne d’aujourd’hui ! As-tu entendu parler du silencio ? À mon avis, il est là ton projet ! » D’un coup, le vrai cadre du travail s’est révélé : un portrait contemporain d’une Espagne secrète, schizophrénique, encore emmurée dans les tabous des traumas vécus, des souffrances subies et des horreurs commises pendant la guerre puis durant la dictature, sans la moindre possibilité de résilience. Ce fut autant un choc violent qu’une immédiate évidence. Exit le portfolio tout simple d’images avec son petit texte de présentation, il me fallait désormais entrer (et me perdre) dans le labyrinthe espagnol…

3 – De quoi No Pasa Nada est-il le titre ? À quoi son aspect emblématique renvoie-t-il? Est-ce de ce « silence » dont tu parles tout le long du livre, mais également, de ce pacte de l’oubli imposé par Juan Carlos par la suite ? D’ailleurs, comment expliquer que ce dernier, en étant « le fils que Franco n’a jamais eu et qu’il a nommé comme son successeur », ait pu régner depuis, non seulement à la tête du pays, mais surtout dans le cœur même du peuple espagnol, au regard de cette réalité historique ?

Le titre s’est vite imposé de lui-même du fait de sa double signification : « Il ne se passe rien ! » Mais aussi, quand on commet un impair en Espagne, par exemple, en bousculant une personne dans le métro, et que l’on s’excuse. Cette dernière répond alors généralement : « No pasa nada… », dont les équivalents français sont : « Pas de souci », « Ce n’est pas grave », « Il n’y a pas de problème ». Cette double portée collait parfaitement à ce silencio, sujet tabou connu de tous les Espagnols, mais dont on ne parle jamais. Bien sûr, No Pasa Nada fait aussi un discret écho au « No pasarán » des républicains espagnols pendant la guerre civile. « L’Espagne est une monarchie », avait proclamé Franco en 1947. Tout en précisant, tout de suite après, qu’il resterait maître du pays jusqu’à sa mort… Il avait annoncé que son successeur serait exclusivement de sang royal. Le 22 novembre 1975, deux jours après la mort du dictateur, Juan Carlos est intronisé et va, en quelques mois, entraîner le pays dans une transition démocratique pacifique qui sera saluée dans le monde entier, et le rendra populaire auprès de son peuple. La garantie de ce succès aura un prix : tous les crimes, exactions, assassinats, tortures commis pendant la guerre, puis la dictature, seront amnistiés. C’est le pacte de l’oubli qui va emmurer le pays dans le silencio dont on sent encore les effets aujourd’hui. Mais un autre évènement majeur va asseoir pour longtemps la popularité du jeune roi : le 23 février 1981, le lieutenant-colonel Terejo prend en otage tous les députés du Congrès avec deux cents soldats. Devant cette tentative de coup d’État, Juan Carlos ne vacille pas. Au contraire, il revêt son grand uniforme de chef des armées, passe en direct à la télévision et ordonne fermement aux généraux de rester dans leurs casernes. Isolés, les putschistes se rendent sans violence. En une seule allocution, le roi rétablit l’ordre dans le pays sans effusion de sang, et sauve la toute jeune démocratie.

4 – Quelles ont-été les difficultés (financières, culturelles, éditoriales, etc.) que tu as rencontrées en menant ce projet ? De quelle façon s’est organisé l’ouvrage avec ton éditeur par rapport aux nombreux éléments que tu as collectés pendant ces cinq années ?

La photographie n’est plus un métier. Les dernières opportunités de toucher un peu d’argent sont déjà prises d’assaut par l’IA… La photographie « d’entreprise », par exemple. Autrefois, on faisait appel à des photographes free-lance pour des reportages en interne, mais les sociétés ont réduit drastiquement leurs dépenses en communication. En effet, pourquoi payer un photographe quand on peut obtenir gratuitement des images soi-même avec un agent conversationnel d’IA ? Actuellement, les auteurs d’images disposent presque tous de sources extérieures de revenus. Quand on prépare une exposition, ou un livre, on tente non pas de faire de l’argent, mais de ne pas en perdre ! Quand un festival finance les tirages, on en profite pour recycler l’exposition pour un autre évènement qui n’aura pas de budget. On se débrouille… On trouve l’argent ailleurs en organisant des stages, par exemple, car un projet aussi long coûte forcément plus qu’il ne va en rapporter. Du coup, on se détache de la logique économique. On se retrouve en marge du monde du profit. On vivote. Mais on vit aussi des choses et des moments magnifiques qui n’ont pas de prix. Il y a évidemment des organisateurs qui jouent aux petits malins et demandent de l’argent aux photographes, juste pour envoyer électroniquement un portfolio dans le cadre d’une « compétition internationale professionnelle » en leur faisant croire qu’elle les rendra riches et célèbres s’ils sont sélectionnés… Ces méthodes, de plus en plus dénoncées, se font heureusement de plus en plus rares. Le monde de l’édition de livres photographiques est à l’image de la photographie contemporaine : une fantastique et dynamique créativité dans un océan de production… C’est quoi un « livre photo » typique aujourd’hui ? : c’est un ouvrage publié à 500 exemplaires, qui ne dépasse généralement pas les deux cents pages ni les 60€ TTC. Du coup, si on arrive déjà à couvrir les frais de production, on peut s’estimer heureux. Pour No Pasa Nada, nous avons réussi à pré-vendre une centaine d’exemplaires, ce qui a permis d’imprimer le livre. L’éditeur spécialisé en photographie, comme le photographe lui-même, gagne sa vie par un autre moyen. S’il s’engage dans cette activité éditoriale, c’est uniquement par pure passion de l’image, de l’objet-livre et du rapport privilégié qu’il entretient avec les photographes. Quand, dans un monde à forte circulation d’images sur Internet, on travaille un projet en solitaire sur plusieurs années, le plaisir d’arriver à publier un livre est immense. Le rapport avec l’éditeur est primordial. Non seulement, le travail sur le livre devient un projet dans le projet, mais en plus, une longue tache effectuée en solitaire se transforme soudain en une production collaborative et une aventure d’équipe. Le travail avec mes éditeurs – Richard et Yves des Éditions de Juillet – s’est naturellement mis en place, comme si nous avions déjà l’habitude de collaborer ensemble. En examinant ma boîte de tirages de lecture pour No Pasa Nada, leur enthousiasme a été tel qu’ils m’ont proposé de suite de faire le livre alors même que le travail, de mon côté, n’était pas achevé. Finalement, un jour, je leur ai envoyé les scans d’une maquette et on a commencé à travailler en distanciel entre Rennes et Madrid, puis en présentiel avec Yves. En quelques jours, nous avons établi le déroulé définitif des pages. Un travail à quatre mains très efficace et agréable. Dès que l’un hésitait sur un détail, l’autre proposait illico une solution. Après des années d’exploration, et des longs mois de montage, ce fut le bonheur de me retrouver alors avec Richard dans une grande imprimerie portugaise pour le calage, et de voir les pages du livre sortir en série de ces énormes machines.

5 – De quelle manière as-tu opéré ce voyage dans le temps photographique et textuel? Avais-tu une ligne directrice définie dès le départ ou bien étais-tu prêt à te laisser porter vers d’autres directions du fait que tu déclares : « Au fur et à mesure que l’on progresse vers le centre du labyrinthe, celui-ci semble se déplacer sans cesse, le sujet s’échappe un peu plus loin alors qu’on l’étudie toujours plus ». Plus loin, tu soulignes encore : « C’est par le montage que nous arriverons à regarder la complexité espagnole. Mais ce montage doit-il être tenu secret ? Le lecteur, ne doit-il pas, pour s’approcher au plus près du projet, se perdre lui aussi dans sa lecture et errer dans son propre labyrinthe ? » Peux-tu revenir pour nous sur ton état d’esprit durant ces années pendant lesquelles s’est déroulée ton enquête ?

No Pasa Nada n’est pas un livre sur le franquisme et le post-franquisme. C’est plus précisément une tentative d’enquête sur le franquisme et le post-franquisme. Une enquête condamnée à l’avance à échouer car il faudrait plusieurs vies pour arriver à en faire le tour. En fait, c’est un livre sur l’impuissance à pouvoir traiter le sujet dans son entier. On essaye quand même, mais il y a tant à étudier qu’on ne peut que se positionner dans le fragment. On aborde la « grande » Histoire avec des fragments de la « petite », par les chemins de traverse, au hasard d’un parcours déambulatoire. No Pasa Nada propose une sorte d’errance dans l’Espagne contemporaine, mais également, dans sa propre mémoire, une espèce de road movie décalé par rapport à son sujet même, comme dans la façon de l’aborder, de se positionner devant ce sujet. Une errance plus poétique que journalistique, une errance qui devient un acte de résistance face à l’horreur de l’Histoire. Le poétique – cet « ange nécessaire » selon l’expression de Wallace Stevens – pour arriver à regarder l’horreur en face. L’Espagne devient un labyrinthe dans lequel le lecteur est invité à déambuler. En même temps, l’assemblage de tous ces éléments – en apparence hétérogènes – reste extrêmement précis. La structure très rigoureuse du livre reste cachée. L’ouvrage ne se livrera pas au lecteur de passage, consommateur pressé, mais s’ouvrira au flâneur qui acceptera une lecture sous forme de déambulation au gré des mots et des images. No Pasa Nada est un livre que l’on peut découvrir en ouvrant au hasard une page, s’arrêter pour reprendre la lecture plus tard, ailleurs, comme on veut, au début, ou à la fin. À chaque visite dans le livre, brève ou prolongée, des éléments vont se révéler, des liens, des références vont apparaître, vont se croiser. On peut aussi lire ce livre de manière classique, en commençant par la première page, ou au contraire, faire son propre montage au hasard de l’ouverture des pages. En parcourant l’ouvrage, le lecteur va en quelque sorte créer son propre livre, sa propre errance. L’idée est que le lecteur ne reste pas « spectateur », mais qu’il s’approprie les photographies et les textes en les abordant par l’intime, qu’il arrive à regarder l’irregardable, ressentir en son for intérieur l’horreur du passé, la mémoire du franquisme, l’omniprésence du silencio dans tout le pays. « Il faut de l’imagination pour voir la réalité », disait Hervé Guibert. Dans Nuit et Brouillard d’Alain Resnais, l’écrivain et éditeur Jean Cayrol, qui a connu le centre pénitentiaire de Fresnes avant d’être déporté au camps de Mauthausen-Gusen, évoque avec justesse les limites du reportage :

Le documentaire avec ses preuves surabondantes veut que l’événement soit plus riche qu’il n’a été sur le moment. Malgré ce luxe de détails, ou à cause de lui, on n’est pas libre d’imaginer telle tuerie dans toute son horreur. Le sang et la fumée nous aveuglent. Nous avons vite notre compte de cadavres. L’imagination n’ayant pas le temps de rendre démesuré ce qu’on nous montre, de nous égarer, de faire innombrable une seule mort, le documentaire éloigne à nouveau et sans fin l’événement dans le passé. […] Alors que l’imagination ne peut travailler que sur l’allusion, on ne lui laisse pas le temps de sécréter ses propres images.

Peut-on donc aborder la guerre civile par un fragment de son histoire ? De toutes les sanglantes batailles qui ont eu lieu à partir de 1936, le livre s’attarde sur une seule : celle du Jarama. Pourquoi ? Presque par hasard. C’est le premier site que j’ai été amené à visiter, à photographier. J’y ai ressenti une très forte émotion, comme si la terre avait conservé des traces des longues attentes dans les tranchées, sous le soleil brulant d’été ou le froid mordant de l’hiver, puis du terrible massacre qui s’est opéré pendant les quelques jours d’offensives. C’est cette mémoire que j’ai tenté de photographier. J’y suis retourné régulièrement. J’emmène encore aujourd’hui des visiteurs dans la poussière des tranchées républicaines partiellement restaurées. Encore un hasard : le village où nous venons de nous installer est à quelques kilomètres du site ! Cette bataille qui, dans No Pasa Nada, représente toutes les autres, semble me poursuivre… J’ai choisi d’en rester là, de ne pas aller photographier d’autres champs de bataille pour le projet. Telle « petite » histoire piochée dans la « grande » pourrait être remplacée par des milliers d’autres similaires. Au-delà de l’information même, sa présence dans le livre lui donne une valeur symbolique. Elle représente toutes ces innombrables histoires « banales » auxquelles on ne va pas prêter attention. C’est une façon discrète de rendre justice aux anonymes, aux laissés pour compte, aux oubliés de l’Histoire. No Pasa Nada ne propose pas d’explications au lecteur, ou de « mode d’emploi » dans un texte introductif, mais distille des fragments d’explications au milieu de fragments de reportages, d’extraits de voyages, des bribes de journaux intimes. Le montage du déroulé s’opère par des cuts précis et rigoureux. C’est un livre très cinématographique.

6 – La lecture n’est pas temporellement linéaire ni tout à fait aisée à suivre, mais ce qui déroute tout autant, c’est l’emploi d’un narrateur à la troisième personne du singulier ou du pluriel (on et nous), et jamais à la première. Voulais-tu nous faire partager cette errance de manière plus impersonnelle que tu ne l’as vécue ? Lors de tes recherches, as-tu trouvé des informations auxquelles tu ne t’attendais pas et qui t’ont surpris ou choqué ?

Cette tendance à privilégier les « on » et les « nous » a plusieurs causes. Depuis des années, j’essaye de tenir quotidiennement des journaux, notes, citations, passages de livres lus dans des carnets fourre-tout de type Moleskine pour pallier une mémoire de plus en plus déficiente. Pour une raison que j’ignore, les emplois récurrents des « je ceci » ou des « moi cela » m’ennuient assez vite lorsqu’ils viennent à se répéter un peu trop dans les textes personnels. J’essaye de les éviter le plus possible. Une partie des écrits publiés dans ce livre proviennent de tous ces carnets. Cela a perturbé jusqu’à mes éditeurs qui souhaitaient que j’opère des rectifications lors des relectures, mais j’ai capricieusement tenu bon. Une autre raison de ces nombreux « on » et « nous » est que souvent, je ne suis pas forcément seul pendant les escapades en Espagne : vadrouilles en famille pour le week-end ou périples improvisés avec un ami photographe de passage. Je ne sors jamais sans un appareil en poche, et du coup, je reste connecté en permanence au projet, même en allant juste chercher le pain ! Enfin, c’est aussi une façon symbolique d’inclure le lecteur dans la narration, comme s’il faisait – lui aussi – partie du voyage. Il ne va pas se sentir extériorisé pendant la lecture puisque, à la base, il est là, avec « nous »… Lors de mes recherches – on a beau le savoir, on a beau s’en douter – l’intensité de la brutalité, de la sauvagerie du conflit, m’a particulièrement choqué lorsque je me suis retrouvé face à des témoignages individuels de personnes écrasées par l’horreur de ce qu’elles ont subi, sans rien avoir demandé. Sans vouloir mettre une hiérarchie dans les atrocités des différents types de conflit, la guerre civile espagnole suivie de l’instauration d’années de dictature, a touché littéralement chaque famille de ce pays dans sa totalité, jusque dans le moindre hameau de la région la plus reculée. Aujourd’hui encore, à chaque fois que l’on traverse un petit pueblo, je me demande : « Et ici ? Que s’est-il passé ? Y a-t-il une fosse commune derrière ce petit talus à l’entrée du village ? » L’autre choc fut de réaliser l’existence contemporaine du silencio et son importance. Combien léger et fragile est le voile qui cache toutes ces tensions encore actives, prêtes à resurgir, combien cette histoire encore brûlante maintient le pays dans une situation schizophrénique. Une autre émotion forte, à laquelle je ne m’attendais pas, a été de constater – lorsque j’ai commencé à montrer ce projet en conférence ou en expo – l’énorme masse de gens de tout âge qui, en France, sont profondément et passionnément liés à ce sujet. Il y a deux ans, à Bordeaux, une jeune étudiante de 16 ans vient me remercier après une présentation et éclate en sanglots : « Mon grand-père me parlait souvent comme vous de l’Espagne de son enfance. J’aurais tant aimé qu’il soit ici avec nous ce soir. Il vient de mourir et il me manque tellement ». Une autre fois, un homme pressé pénètre en coup de vent dans une petite librairie de Joigny, en Bourgogne, saisit immédiatement un exemplaire de No Pasa Nada, le pose sur la table où j’effectue une séance de signatures : « Pouvez-vous me mettre un petit mot pour Antonio, mon grand-père, qui a connu, adolescent, le camp d’Argelès. On va fêter ses 101 ans…. il va beaucoup apprécier votre livre ».

7 – À partir de quels documents référentiels t’es-tu appuyé pour récolter des informations sur les quatre décennies de dictature de Franco, que ce soit sur les crimes, les exactions, les vols d’enfants, la censure des œuvres littéraires, la rechristianisation de l’Espagne, le contrôle de l’enseignement, etc. ? À la fin de l’ouvrage, on est avide de trouver une bibliographie, mais il n’y en a pas ! Pourquoi ne pas permettre aux lecteurs de connaître les sources qui ont nourri ton enquête ? Quels sont donc les principaux travaux sur l’histoire des réfugiés espagnols qui t’ont éclairé sur cette période ? De même, tu dédies le livre à la mémoire de Rámon Villanueva sans nous préciser de qui il s’agit.

J’ai beaucoup hésité à mettre ou non une bibliographie. Contrairement aux Sudètes, les documents sur la guerre civile, le franquisme, la transition, etc., sont innombrables. On ne peut tout mettre. Il faut trancher. Que doit-on choisir en priorité ? Comme nous sommes dans une dynamique de montage de fragments, une bibliographie risquait d’institutionnaliser le propos du livre tout en se retrouvant inévitablement incomplète. J’ai finalement opté pour citer certaines sources directement dans les textes. De tous les documents, ouvrages et presse contemporaine et d’époque – la plupart récupérés dans des brocantes – c’est paradoxalement la première publication étudiée qui a eu le plus fort impact sur le projet, à savoir un livre de poche en anglais : Ghosts of Spain de Giles Tremlett, historien et journaliste, correspondant du Guardian en Espagne. Un ami londonien me l’avait offert comme cadeau de départ pour Madrid ! L’absence de bibliographie s’explique aussi par les limitations que l’on s’est imposées avec mes éditeurs. On ne voulait pas publier un « gros pavé » dépassant les 200 pages. Le livre devait conserver son esprit « carnet ». Il fallait aussi préserver un équilibre fragile entre les textes et les photos. J’ai dû renoncer à certains textes trop longs ou en choisir des extraits. Même problème avec les légendes des photographies. Fallait-il les mettre à la fin pour que l’image reste « libre » d’interprétation ? Nous avons plutôt opté pour des légendes qui se baladent, qui apparaissent quelques pages après la photographie, parfois ces légendes sont contenues directement dans le texte, d’autres fois, quand elles ne sont pas essentielles, il n’y en a tout simplement pas. Comme pour un montage de film, ce type de livre se construit aux ciseaux, en faisant des cuts et des recollages. Un index ou une bibliographie risquaient de perturber cet esprit d’errance hasardeuse. No Pasa Nada n’est ni un reportage, ni un livre anthropologique. Et puis, il était également important que le livre demeure aussi insaisissable que son sujet. On est dans une déambulation labyrinthique. Mais ce n’est pas un labyrinthe classique où l’on cherche à résoudre l’énigme en atteignant le centre. On est dans un labyrinthe contemporain, où l’on erre indéfiniment car il n’y a pas de centre. En fait, on atteint le centre du labyrinthe quand on se rend compte qu’il n’y en n’a pas ! Ce n’est pas un hasard si la dernière photographie du livre est une porte murée au ciment. Trois personnes témoignent dans No Pasa Nada : María Angeles et Ramón évoquent leur enfance pendant la guerre civile. Julio Estrada raconte, depuis le Mexique, l’histoire de sa famille à partir d’une photographie de mariage d’avant-guerre. Une photographie que j’ai choisie de ne pas montrer dans le livre pour mieux la livrer à l’imagination du lecteur. Toujours par souci d’équilibre par rapport aux différentes strates du livre, je me suis limité à trois témoignages, mais reproduits dans leur intégralité. Trois « petites » histoires parmi des milliers d’autres pour évoquer la « grande » Histoire. Trois histoires de famille dans un pays où chaque famille a ses histoires. Ramón Villanueva nous a malheureusement quitté avant la publication. No Pasa Nada lui est dédié.

8 – Connais-tu le livre d’Alain Santacreu, Le Roman retrouvé ? Penses-tu comme lui que la Deuxième Guerre mondiale n’a pas commencé en 1939, mais bien en 1936 avec la Guerre d’Espagne et la mise en place du franquisme comme laboratoire du totalitarisme en Europe ? Sa position rejoint d’ailleurs celle de George Orwell, l’auteur de 1984, qui avait pris les armes pour participer activement à la résistance à Franco et aux yeux de qui « l’Histoire s’est arrêtée en 1936 »… À cet égard, penses-tu que la vérité sur l’Espagne peut nous aider à mieux appréhender l’avenir et ce qui se dessine au regard des nouveaux événements avec la Russie ? Comment les témoignages photographiques et littéraires peuvent-ils nous prévenir de l’inexorable?

J’ai presque envie de demander, non pas si l’Histoire s’est arrêtée en 1936, mais si elle a vraiment existé un jour. Depuis des siècles, que vit l’humanité ? Une succession d’horreurs en éternel recommencement. L’histoire sans fin d’un pourcentage ridicule de personnes accros au pouvoir, qui s’accaparent en mode glouton la richesse du monde et en veulent toujours plus. Au contraire du roman d’Orwell, je n’ai pas – encore – lu le livre d’Alain Santacreu. Mais, en plus du compte rendu de son livre publié ici même, votre long entretien avec l’auteur, m’en a donné envie… De par sa discrétion, sa subtilité de style, Hommage à la Catalogne est un livre indispensable. La sobriété de l’écriture amplifie encore plus l’intensité des événements dramatiques qu’a vécus Orwell pendant la guerre civile. Il a échappé de tellement peu à la mort, sur le front catalan d’abord (sa grande taille dans les petites tranchées le rendait vulnérable), puis convalescent, pendant la violente purge des anarchistes par les stalinistes à Barcelone en mai 1937. Ainsi, peu importe quand a vraiment commencé la Seconde Guerre mondiale. L’annexion brutale des Sudètes après Munich, puis du reste de la Tchéquie six mois plus tard, fut un acte de guerre au même titre que l’invasion de la Pologne. Deux ans plus tôt, la guerre d’Espagne, qui n’était pas qu’une guerre civile, également, sans compter l’invasion de la Chine par le Japon en juillet 1937. Bien avant la guerre civile de 1936, que vivaient les populations dans les colonies ? Pour des gens comme Aimé Césaire, le fascisme qui va prendre le contrôle de l’Espagne, puis déclencher une guerre mondiale, n’est pas un point de rupture. Les Espagnols me parlent encore régulièrement de Napoléon et des horreurs commises par les armées françaises dans la péninsule. Chinchón, le petit village où je vis, fut mis à sac et une centaine de ses habitants massacrés en représailles de l’assassinat de quatre soldats de l’empereur en décembre 1808. Une célèbre gravure de Goya, témoin de ce carnage, évoque ces violences. Bon nombre de ces soldats ayant « fait » l’Espagne vont ensuite commettre des atrocités pendant la conquête de l’Algérie. Les premiers camps de concentration, montés par les Britanniques dans leurs colonies au début du 20e siècle ont inspiré les nazis. La nouveauté en 1942 est que ces méthodes coloniales ont frappé des Européens d’Europe… Quels types d’horreurs allons-nous subir quand la crise climatique sera « vraiment » là ? On a apparemment déjà commencé à prévoir les emplacements des futurs ports sur l’Arctique lorsque la banquise aura disparu… Outre toutes ces nouvelles ressources à exploiter, on ne perdra enfin plus de temps à faire passer les bateaux par Panama ou Suez ! Ce n’est pas pour rien que l’administration Trump, avec provocation, dit vouloir annexer le Canada et s’approprier le Groenland. L’Histoire, malgré la célèbre prophétie de sa fin, va encore avoir maintes nouvelles occasions de continuer.

9 – Lors de notre rencontre à Arles, tu m’as précisé que No Pasa Nada faisait partie d’une trilogie. Peux-tu nous parler des volumes qui la constituent au-delà de celui-ci?

No Pasa Nada suit donc de près Aître Sudète. Les deux projets, en apparence similaire, sont assez différents tout en n’arrêtant pas de se croiser. Errance labyrinthique en Espagne à partir de 1936 pour l’un, en Tchéquie à partir de 1938 pour l’autre, dans les mystérieuses contrées oubliées des Sudètes. Quand j’ai commencé à travailler sur l’Espagne, je me trimballais dans les festivals de photographie avec la maquette d’Aître Sudète que personne ne voulait publier. Je l’appelais « le livre impossible ». Et puis Charlotte Guy, une très talentueuse créatrice de livre, a relevé le défi. Avec sa maison d’édition, Sometimes, elle a publié en 2021 un magnifique ouvrage. Entre-temps un nouveau projet est apparu. Encore une fois une déambulation contemporaine dans la mémoire, une recherche méticuleuse de traces nous faisant cette fois remonter jusqu’en 1940, en Indonésie, pendant l’Occupation japonaise. Le troisième volet d’une trilogie qui s’impose comme une évidence. Plusieurs fois repoussé, un voyage à Jakarta est prévu en 2026. Encore une fois, on va s’attarder sur une « petite » histoire pour arriver à regarder en face l’horreur de la « grande ». La petite histoire s’avère être une grande histoire d’amour, belle et tragique, celle de Onnie et Ben, les grands-parents maternels de mon épouse. Lorsque Onnie, née à Batavia de parents hollandais, a rencontré Ben, pilote de chasse indonésien, ce fut un coup de foudre aussi passionnel que dans L’Amant de Marguerite Duras. Ils se marient, mais sont vite séparés par la guerre. Ben part se battre dans le Pacifique, Onnie est internée pendant trois ans dans un camp de concentration pour femmes. Après la capitulation japonaise, leur vie commune reprend, mais le climat politique est extrêmement tendu. Face à une répression coloniale brutale, les mouvements indépendantistes se font de plus en plus violents. Un matin de 1948, peu après la naissance de leur deuxième enfant, un train est mitraillé dans la montagne. Ben est tué sur le coup. Dévastée et vivant désormais dans un quotidien de plus en plus dangereux, Onnie doit se résoudre à quitter le pays avec ses deux petits et rejoint ses parents en Hollande. Elle refait sa vie à La Haye et n’évoquera plus jamais en public son passé indonésien. Pourtant, à aucun moment, elle n’oubliera Ben. À sa mort, en vidant le petit appartement, les enfants découvrent avec surprise, dans le grenier, plusieurs valises et cartons remplis de centaines de documents, photographies et courriers intimes. Toutes les traces, même les plus anodines, soigneusement conservées, d’un père mythique qu’ils n’ont pas connu. Au delà de l’histoire même, l’intérêt du projet – dans sa partie contemporaine – est de montrer que l’enquête sur la mémoire familiale repose sur des traces d’une vie banale, des documents sans valeur qui finisse normalement dans une benne à ordures.

10 – Que peut encore, selon toi, l’art produit par des êtres humains dans un monde soumis aux productions cybernétiques ? D’après toi, la photographie représente-t-elle toujours une connaissance irremplaçable au regard des images créées par intelligence artificielle ?

Si la photographie est en crise aujourd’hui en tant que métier, elle ne s’est jamais aussi bien portée au niveau de sa diversité créative. Je dirais même que nous vivons actuellement un véritable « âge d’or » d’expérimentation et de productivité fertile, et ce n’est pas fini ! L’intrusion de l’IA vient ajouter de nouvelles possibilités d’exploration, en repoussant plus loin encore – dans une zone encore indéfinie – les frontières de l’image. Selon ce que l’on a à exprimer, à sortir de ses tripes, on peut utiliser des techniques anciennes, voire disparues, ou au contraire, entamer toutes sortes de bidouillages cybernétiques, ou mieux encore, mélanger tout cela dans une cuisine-atelier et ouvrir des fenêtres sur de nouveaux territoires à aller arpenter. C’est très intéressant de voir comment des artistes – tel David Fathi – se sont déjà emparés avec talent de l’IA tout en la questionnant profondément. Car, bien sûr, il ne faut pas être naïf : l’IA apporte avec elle les derniers clous du cercueil de la photographie ! Les derniers secteurs susceptibles de produire un peu de revenus pour les photographes (comme l’illustration, par exemple) vont disparaître… Comme avec toutes les innovations lorsqu’elles commencent à se diffuser, l’IA va être accaparée par la société marchande et du Spectacle à des fins de juteux profits, mais surtout, de toujours plus de pouvoir et de contrôle. Les possibilités de manipulation des masses vont se décupler et nos moyens de résistance fondre comme un glacier alpin… Tout cela juste pour maintenir dans un système – déjà mort – les privilèges pathétiques d’une poignée de personnes… À sa sortie en 1982, Blade Runner avait complètement fasciné l’ado que j’étais. Chaque année, cette dystopie semble devenir un peu plus une réalité. Si cela continue, je vais donc sans doute finir par vivre dans mon film préféré… Outre l’inquiétante accélération de la montée de l’extrême droite partout dans le monde et le retour de Donald Trump à la présidence états-unienne, l’absurdité la plus surréaliste semble devenir une norme. Comment allons nous tenir tête face à tout cela ? Récemment, j’ai lu dans un commentaire sur un réseau social : « La chute de l’empire romain était-elle aussi stupide ? » J’ignore si l’humour – discrète, mais redoutable arme de résistance, comme l’art – va arriver à nous sauver de ce désastre, mais je ne doute pas un instant que l’on va être très nombreux à se battre…

Entretien © Philippe Dollo & Isabelle Rozenbaum – Photographies © Philippe Dollo – Illustration © DR

(Chinchón-Esp, oct. 2024-mars 2025)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.